Повелитель неба: история покорения пика Хан-Тенгри

22 ноября 2020, 10:00

Хан-Тенгри — одна из красивейших вершин не только Центральной Азии, но и целого мира. Этот пик имеет форму острой четырехгранной пирамиды высотой 7 010 метров, если считать ледяную шапку, и располагается в Центральном Тянь-Шане, в составе хребта Тенгри-Таг на границе Казахстана, Кыргызстана и Китая. Проект Tengritravel.kz и туристский информационный центр «Zhetysu Travel» рассказывают об истории знакомства человечества с вершиной, название которой в переводе с тюркского означает «повелитель неба».

Горящая над окружающими горами остроконечная вершина пика Хан-Тенгри — первое, что видят на рассвете те, кто живут в предгорьях Тянь-Шаня, или Небесных гор. Когда-то эта горная система была центром ареала проживания древних тюрков. Немудрено, что высшая точка этих гор считалась среди них верховным божеством (наравне с богиней Умай и властелином нижнего мира Эрликом) и одновременно местом его обитания. В среде тенгрианцев Тенгри был божественным главой верхнего мира и выполнял множество функций: определял судьбы людей, отмерял срок жизни и был способен подарить верховную власть в обществе.

Фото©Shutterstock

Представление о Небесных горах древние народы имели, но без особых подробностей, хотя китайские хроники 1200 лет назад и записки миссионеров из Византии более позднего периода свидетельствуют о том, что о данном пике знали и за пределами тюркских земель. Географические же знания о Тянь-Шане древним были недоступны — слишком высоки и отвесны оказались склоны Хан-Тенгри. Вторая половина XIX века — время, когда на Тянь-Шань начали отправлять отечественные и зарубежные научные экспедиции. Но подготовка, экипировка и техническая неприспособленность все равно не позволяли исследователям дойти вглубь этого мощного горного массива.

Фото©Shutterstock

Фото©Shutterstock

Первыми научными данными о Хан-Тенгри можно назвать только материалы великого русского географа и путешественника Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, который увидел и описал пик во время своего путешествия на Тянь-Шань в 1856-1857 годах. Пораженный ледяной красотой вершины в 1857 году с восточного перевала хребта Терскей Ала-Тоо, огибающего с юга озеро Иссык-Куль, ученый решает, что именно этот пик — самая высокая точка всего Тянь-Шаня, легендарный Хан-Тенгри. При этом проводники утверждали, что киргизы зовут его Кан-Тоо, а казахи — Кан-Тау, что переводится как «Кровавая гора», из-за красноватого отсвета мрамора склонов на закате. Семенов (тогда еще он не получил почетную вторую часть фамилии в честь, собственно, знаменитого исследования горного массива) расположил его в центре узла Тянь-Шанских хребтов, переместив вершину на карте на 20 километров к северу.

Фото©Shutterstock

Фото©Shutterstock

По словам Петра Семенова, Тянь-Шань произвел на него сильное впечатление: «Когда мы добрались около часа пополудни к вершине горного прохода, то были ослеплены неожиданным зрелищем. Прямо на юге от нас возвышался самый величественный из когда-либо виденных мною горных хребтов. Он весь, сверху донизу, состоял из снежных исполинов, которых, направо и налево от себя, я мог насчитать не менее тридцати. Весь этот хребет, вместе с промежутками между горными вершинами, был покрыт нигде не прерывающейся пеленой вечного снега. Посредине этих исполинов была одна, резко между ними выделяющаяся по своей высоте, белоснежная остроконечная пирамида, которая казалась с высоты перевала превосходящей высоту остальных вершин вдвое… Это был Хан-Тенгри».

Ошибка Семенова-Тян-Шанского не только широко распространила неправильное наименование этой вершины — неточность русского географа спровоцировала многолетние споры о прохождении границы в этом горном районе. В частности, позже ее использовали при детализации границы с Китаем по Кашгарскому протоколу 1882 года. Позднее, после обнаружения пика Победы в 1943 году, поняв ошибку Семенова-Тян-Шанского, советские топографы передвинули границу на своих картах на главный узел, то есть пик Шатер, и провели ее по короткому Меридиональному хребту, соединяющему нарынкольский гребень с массивом Победы.

Практически через полвека после Семенова-Тян-Шанского две экспедиции выдающегося германского географа и альпиниста Готфрида Мерцбахера в 1902-03 и 1907-08 годах помогли составить точную карту хребта Тенгри-Таг с «высшей» точкой — пиком Хан-Тенгри. В 1892 году ученый впервые приехал в Семиречье, посмотрел в глаза Повелителю неба и решил покорить легендарную вершину, причем едва ли не на первом месте для профессора стояла спортивная цель восхождения на вершину. Одновременно он собирал фаунистический, флористический и геологический материал для других ученых на своей родине. Мерцбахер совершает попытку подойти к вершине Хан-Тенгри, определив ее высоту в 7200 метров, и даже делает фотографии, облетевшие позже весь мир. А самое главное — немец составляет схему хребтов, которой позже долго пользовались географы и путешественники. Конечно, в его схеме встречаются некоторые неточности, но Мерцбахера в любом случае по праву считают тем, кто первым открыл точное расположение Хан-Тенгри. После своих экспедиций Мерцбахер записал в своем дневнике: «Хан-Тенгри — не место для альпинистских увлечений».

Фото©Shutterstock

К началу Великой Отечественной войны пик Хан-Тенгри уже три раза покоряли группы альпинистов из СССР. Так, украинский альпинист М.П. Погребецкий в 1931 году также вписал себя в современную историю, пройдя по южной стороне пирамиды. Даже сегодня этот маршрут считается классическим.

После в 1936 году сразу две команды: казахстанская, в составе которой были Е. Колокольникова, И. Тютюникова и Л. Кабардина, и российская, которую возглавляли известные альпинисты — братья Абалаковы, покорили Хан-Тенгри.

В 1943 году в районе пика работали топографы из экспедиции П. Рапасова, обработавшие в 1944 году собранный «в поле» материал и нанесшие на карту отметку 7439 метров. Они дали вершине новое имя — пик Военных топографов, так как были уверены, что вершина пока не была кем-то покорена. Ну, а в 1946 году вершину переименовали в пик Победы. Согласно древним летописям, это и есть великий Хан-Тенгри.

Трагическая история покорения пика Победы включает в себя многочисленные неудачные попытки и человеческие жертвы, которые пришлось пережить Е. Абалакову с командой. В 1956 году он поднялся на вершину и сделал там фото, доказавшие, что пик ХХ лет Комсомола и пик Победы — одна и та же точка.

Казахстанский альпинист Анатолий Букреев, автор рекорда СНГ (он 21 раз покорил гималайские восьмитысячники), совершил скоростные соло-восхождения на пик Победы 22 августа и на Хан-Тенгри летом 1990 года. Легендарный «Снежный барс» утверждал, что Хан-Тенгри, возможно, самый красивый пик в мире из-за его правильно расположенных ребер и геометрической пирамидальной симметрии.

Для другого казахстанского альпиниста Дениса Урубко, первым в СНГ покорившим все 14 восьмитысячников мира, Хан-Тенгри стал домашним, «тренировочным» семитысячником перед гималайскими восхождениями, который покорялся ему более десяти раз. Урубко стал автором рекорда по скоростному забегу на Хан-Тенгри: от базового лагеря до вершины за 7 часов 40 минут. Этот рекорд установлен в 2000 году и не преодолен до сих пор.

Уникальный траверс был совершен на этом пике под руководством Валерия Хрищатого летом 1990 года. Отметим, что будущие участники траверса пик Победы — пик Хан-Тенгри в целях акклиматизации даже заночевали на вершине, подобные случаи на серьезных вершинах достаточно редки. А вот вышеупомянутый Денис Урубко сделал это в одиночку — 1 августа 2011 года альпинист провел запланированную ночевку на вершине пика Хан-Тенгри.

Казбек Валиев, первый казах — покоритель Эвереста, поднялся на пик Хан-Тенгри в 1986 году, по южной стене и мраморному ребру. Тогда высота пика считалась еще 6995 метров, без снежной шапки. Это восхождение стало одним из 21 на все семитысячники СССР, совершенных альпинистом с 1974 по 1990 год.

Фото©Shutterstock

Покорение пика Хан-Тенгри — мечта и цель жизни множества альпинистов по всему миру, сюда проложено более десятка маршрутов, подъем по которым занимает не менее 14 дней. Под пиком находится Международный альпинистский лагерь (МАЛ) «Хан Тенгри», созданный самим Казбеком Валиевым и принимающий за сезон до 2000 альпинистов и горных туристов. Под патронажем областных властей и альпинистского клуба ЦСКА на базе МАЛ каждый год проводятся международные спортивные фестивали.

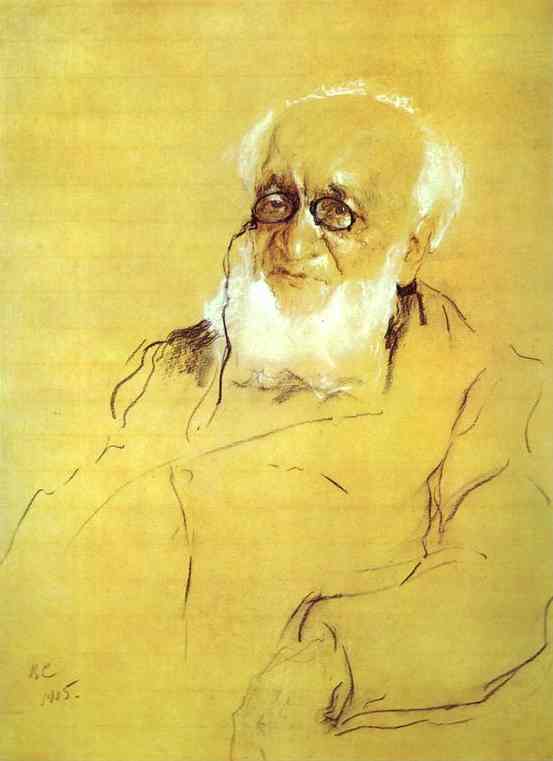

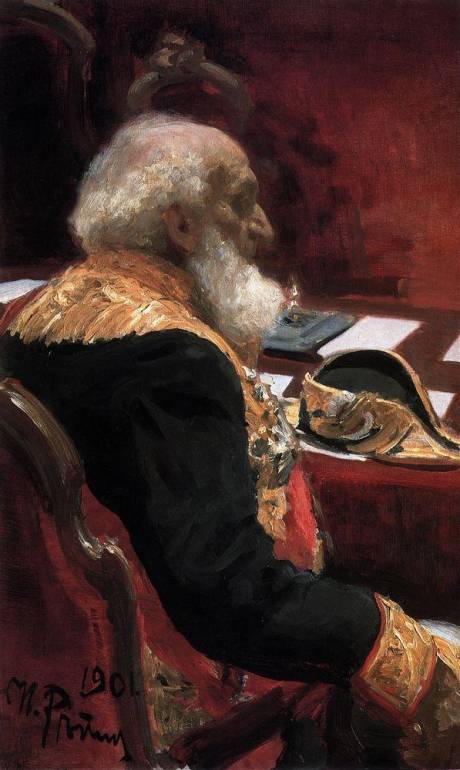

За свою жизнь известный географ успел дойти пешком от Петербурга до Москвы, поездить по Европе и по России. Но главная экспедиция, сделавшая уникальной его фамилию, прошла среди загадочных азиатских гор, которые на тот момент были практически не изучены. Именно она прославила учёного, со дня рождения которого прошло уже 195 лет.

В 1852–1854 годах молодой исследователь, не так давно окончивший Санкт-Петербургский университет, но уже успевший стать членом Императорского Русского географического общества, продолжил свою учёбу в Берлине. Осенью 1853 года Пётр Семёнов много ходил по Швейцарии, особенно в Бернских Альпах. «Притягивали меня к себе горы, которых я, изучивши вполне географию в теории, не видал в своей жизни», — признавался он в своих мемуарах.

В Берлинском университете учёный познакомился с корифеями в сфере естествознания — Александром Гумбольдтом и Карлом Риттером. Первый выдвинул теорию о вулканическом происхождении Тянь-Шаньского хребта, которую позднее Пётр Семёнов опроверг. Второй настолько доверял своему ученику из России, взявшемуся переводить и комментировать его труд «Землеведение Азии», что отсылал к Семёнову всех, «интересовавшихся географией застенной Китайской империи и вообще Центральной Азии», заявляя, что тот осведомлён о предмете куда лучше.

«Работы мои по азиатской географии привели меня… к обстоятельному знакомству со всем тем, что было известно о внутренней Азии. Манил меня в особенности к себе самый центральный из азиатских горных хребтов — Тянь-Шань, на который ещё не ступала нога европейского путешественника и который был известен только по скудным китайским источникам… Проникнуть в глубь Азии на снежные вершины этого недостигаемого хребта, который великий Гумбольдт, на основании тех же скудных китайских сведений, считал вулканическим, и привезти ему несколько образцов из обломков скал этого хребта, а домой — богатый сбор флоры и фауны новооткрытой для науки страны — вот что казалось самым заманчивым для меня подвигом».

Пётр Семёнов-Тян-Шанский, «Мемуары»

Оба европейских учёных с живейшим интересом отнеслись к проекту русского естествоиспытателя отправиться на Тянь-Шань, хотя и сомневались, возможно ли так глубоко проникнуть в глубь азиатской части материка, как того хотелось Семёнову.

Трудный путь

Сомневались они не случайно — мало того, что сама территория была опасной и труднодоступной, политическая ситуация практически закрывала возможность в принципе туда отправиться. Россия потерпела поражение в Крымской войне, и любые действия представителей империи вне её границ могли вызвать серьёзный дипломатический скандал. Тянь-Шань же находился в Кокандском ханстве. Чтобы обойти политические препоны, Семёнов использовал как благовидный предлог для путешествия перевод труда Риттера.

«Но не только выставить на первый план желание моё проникнуть в Тянь-Шань, но даже вообще сообщать кому бы то ни было о моей твёрдой решимости проникнуть туда было бы с моей стороны крупной ошибкою, так как такое намерение встретило бы сильное противодействие со стороны министерства иностранных дел, ревниво оберегавшаго азиатския страны, лежавшия за русскими пределами, от вторжения русской географической науки в лице русских путешественников в то время, когда Германия уже открыто, на глазах всего мира, снаряжала свою экспедицию в Центральную Азию, направляя её через Индию! Поэтому я с дипломатической осторожностью заявил официально перед Географическим обществом о необходимости для моих дополнений к следующим томам Риттеровой Азии посетить те местности, которыя в них описаны, а именно: Алтай, Киргизския степи и т.д. При этом я просил от Общества только нравственного содействия в форме открытых листов, рекомендаций и проч. и небольшой субсидии в 1000 рублей на приобретение инструментов и вообще на снаряжение экспедиции, принимая на себя все издержки самого путешествия».

Пётр Семёнов-Тян-Шанский, «Мемуары»

ИРГО отнеслось к мечте учёного с пониманием и оказало ему всё возможное содействие, в результате чего экспедиция состоялась. С 1856 по 1858 год русский географ исследовал геологию, флору, фауну и особенности быта местных племён в далёкой Азии.

Путешествие само по себе было сопряжено со множеством опасностей. Ещё по пути к Тянь-Шаню, в одной из исследовательских поездок по Алтаю Семёнов чуть не расстался с жизнью. Сибирская тройка понесла и не разбирая дороги летела в сторону крутого обрыва. Всё время, пока ямщик пытался совладать с лошадьми, учёный спокойно рассказывал своему спутнику Коптеву об одном из своих путешествий. К счастью, тройку удалось развернуть в кустарник, где кони запутались и упали, а экипаж остановился.

Как-то осенью Семёнов на три дня остался в Тянь-Шаньских горах без еды — киргизы, у которых он надеялся пополнить запасы пищи и корма для лошадей, укочевали в подгорья. Доводилось исследователю лицом к лицу встречаться с хищниками. Один из сопровождавших его казаков лишился руки в схватке с тигром. Не менее опасными были медведи, с которыми Семёнов также неоднократно сталкивался.

«Я так увлёкся чудным зрелищем и сбором высокоальпийских трав, что не заметил того, что в глубокой долине Шаты уж смеркалось и что я не попаду в долину ранее ночи. Я быстро начал свой спуск, что было впрочем не легко, потому что крутой скат хотя и порос чудной травой альпийского луга, но был очень сыр и скользок. <…> Вскоре я заметил и другое живое существо, двигавшееся в одинаковом со мной направлении. Это был медведь, спускавшийся также по диагонали, но направленной не вниз, а вверх долины, и, следовательно, пересекающий мою диагональ гораздо ниже того места, где я находился. Тут я только вспомнил, что забыл свой револьвер в палатке и что у меня не было другого оружия, кроме молотка. Необходимо было избегнуть встречи с медведем и для этого сообразить, кто из нас попадёт первый на место пересечения обоих путей. Так как я был ближе к этому месту, то, не теряя времени, я продолжал свой спуск и пересёк путь медведя, когда он был от меня только в сотне шагов.

Спускаясь далее очень быстро, я, однако же, обернулся, чтобы посмотреть на спуск медведя. Дойдя до места пересечения тропинок, медведь остановился, обнюхал мой след и посмотрел на меня, но не повернул на мою тропинку и, не преследуя меня, продолжал свой путь по своей тропинке, значительно ускорив свой спуск и забавно кувыркаясь на крутых местах. Тут я уже мог успокоиться».

Пётр Семёнов-Тян-Шанский, «Мемуары»

Человеческий фактор

Остерегаться приходилось и людей — местные племена то и дело нападали друг на друга, нередко воинственно относились к чужакам и не гнушались разбоя. Как-то, спускаясь к реке Каракол, Семёнов с двумя спутниками — казаком-переводчиком и каракиргизским проводником — наткнулся на шестерых враждебных всадников. Ускакать путники не могли: одна из лошадей повредила спину и шла медленным шагом. Путешественник вступил в переговоры, убеждая противников, что нападение им дорого обойдётся. Конечно, агрессивные местные жители, сарыбагиши, не были склонны в это верить, но беседа затянулась, и, по счастью, из-за перевала появился отряд казаков, двигавшийся навстречу учёному. Испугавшись перевеса противника, отряд сарыбагишей умчался прочь. Этот эпизод был далеко не единственным.

«Проехав вёрст сорок по подгорью Зайлийского Алатау на запад от Верного и спустившись в пересекавшую наш путь глубокую ложбину, мы услышали там отчаянные крики. Каракиргизская баранта грабила небольшой узбекский караван, который шёл в Верное. Когда мы прискакали на помощь каравану, сарыбагиши бежали, не успев ограбить караван: мы застали их в тот момент, когда они уже разували узбеков для того, чтобы отнять у них хранимые ими в сапогах деньги. Не теряя времени в разговорах с узбеками, я с частью своих казаков бросился преследовать баранту. Преследование это продолжалось часа два и кончилось тем, что барантачам, побросавшим свою верхнюю одежду, всё-таки удалось ускакать от нас».

Пётр Семёнов-Тян-Шанский, «Мемуары»

Бывали и курьёзные случаи. У Карабулакского пикета учёный был поражён зелёными насаждениями — вокруг высились достаточно большие деревья, что было совершенно не типично для подобных застав. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что «рассаду» привезли из Каратальского ущелья и воткнули в землю по случаю приезда Семёнова. До местных дошёл слух о том, что из Петербурга едет ревизор, обращающий особое внимание на травы и деревья, почему его называют «министром ботаники» — в бумагах ИРГО Семёнова аттестовали как «магистра ботаники». Нет худа без добра — после этого случая пикеты действительно стали обсаживать деревьями.

Отдельные неприятности путешественнику доставляла неуёмная склонность местных казаков к алкоголю. Дело было не только в том, что пьянство мешало им выполнять свои прямые обязанности, порой от любви сопровождающих Семёнова к «зелёному змию» страдала наука.

«Здесь я решился сделать привал для того, чтобы измерить высоту, на которой мы находились и которая могла быть едва ли менее 3 000 метров. Измерения свои я производил посредством аппарата для кипения воды, так как имевшийся у меня барометр не выдержал переездов и разбился ещё в Сибири. Я принялся за свой аппарат, но как ни старался зажечь спирт, налитый из имевшейся на руках казаков бутылки, он не горел, потому что, как оказалось, был наполовину выпит одним из сопровождавших меня казаков и разбавлен водой. Впоследствии я узнал от Абакумова, что Карелин отравлял в присутствии казаков весь свой запас спирта, необходимого для научных целей, самым сильным ядом и давал этот спирт в присутствии казаков собаке, которая тотчас же околевала, и что только этим способом он мог отучить казаков от хищения ими спирта, столь необходимого для целей науки. Для меня же дело было в этот день непоправимо, и на первом моём восхождении я потерпел досадную неудачу».

Пётр Семёнов-Тян-Шанский, «Мемуары»

Однажды Семёнова пригласили стать одним из судей в споре, возникшем между двумя племенами. По киргизским законам от каждой из сторон в процессе выступали по трое судей, которые обсуждали вопрос в присутствии старших султанов обоих племён. Председателем же выбирали человека, не имеющего отношения к спорящим, а потому беспристрастного, — именно на эту роль позвали русского путешественника.

Само дело оказалось весьма мелодраматичным: дочку знатного киргиза из племени дулатов сосватали сыну знатного киргиза из племени атбанов, за неё уже был выплачен калым. Однако увидев жениха, девушка решительно заупрямилась, заявив, что скорее покончит с собой, чем станет его женой. Зная характер дочери, родители решили не выдавать её замуж, что было неслыханным нарушением местных законов.

«Судоговорение началось с того, что знатный Бейсерке ввёл в нашу юрту, в качестве подсудимой, свою дочь, которая была вызвана на суд по моему требованию. Дочь Бейсерке, стройная 19-летняя девушка, поразила всех присутствовавших своей красотой и необыкновенным одушевлением. Громким голосом и с большой энергией произнесла она свою защитительную речь, в которой объяснила, что вполне сознаёт права на неё жениха, его родителей и всего племени атбанов, и что суд, вероятно, решит дело не в её пользу, но что она ни в каком случае живой не достанется своему мужу, а что получить её мёртвой ни жениху, ни его родителям нет никакой прибыли».

Пётр Семёнов-Тян-Шанский, «Мемуары»

Не без труда удалось уговорить племя жениха отступиться от невесты, ради чего им возвращали калым и выплачивали кун — выкуп равный калыму. Но это не избавляло от урона, нанесённого чести племени, и бии со стороны обиженного мужчины потребовали, чтобы девушку отдали ему на неделю, после чего он сам от неё откажется. Такому решению категорически воспротивился Пётр Семёнов, умело указавший на несоответствие требования местным законам: знатная невеста могла стать только первой женой своего мужа, но никак не временной наложницей. В итоге один из хитроумных судей нашёл приемлемый выход: поскольку дядя девушки должен был в ближайшее время жениться на представительнице из обиженного племени, порешили отказать ему в этом браке. На этом стороны мирно разошлись.

Научный подход

Экспедиция на Тянь-Шань оказалась своего рода географическим прорывом. Семёнов строил свои маршруты по горам необычным для того времени способом. Тогда как другие путешественники предпочитали двигаться по возможности вдоль хребтов — так было проще и удобнее, русский исследователь направлялся поперёк. Это было куда сложнее, зато давало ему возможность собрать ценнейший материал о конфигурации гор, об их геологии, о растительных зонах и пр. В дальнейшем так же строили свои маршруты Николай Пржевальский, Григорий Потанин, Пётр Козлов и другие русские путешественники, которым Пётр Семёнов-Тян-Шанский оказывал всемерную поддержку.

С 1850 года он был секретарём отделения физической географии Русского географического общества, с 1856-го — помощником председателя, а с 1860 года — председателем этого отделения. В 1873 году его избрали председателем Общества, и он руководил им до самой смерти. «В представлении нашем, старых членов Общества, Географическое общество и Пётр Петрович — понятия нераздельные и не разделимые, это почти что синонимы», — говорил позже Лев Берг.

Любопытные факты

- В ходе экспедиции на Тянь-Шань путешественник опроверг теорию вулканического происхождения этих гор и утверждение, что река Чу вытекает из Иссык-Куля. Он начертил схему тянь-шаньских хребтов, открыл верховья Сырдарьи, дошёл до ледников, берущих начало в группе Тенгри-Таг, определил высоту, на которой лежат вечные снега, составил первую схему орографии Тянь-Шаня в виде системы широтных хребтов. Он выявил вертикальные природные пояса Тянь-Шаня и собрал коллекцию из почти тысячи видов растений.

- В Семипалатинске Пётр Семёнов встречался со своим другом — сосланным в Сибирь Фёдором Достоевским.

- Будучи в Италии, Семёнов-Тян-Шанский наблюдал извержение Везувия. Причём ещё до этого он успел совершить восхождение на этот вулкан 17 раз.

- В 1859–1860 годах учёный участвовал как член‑эксперт в работе Редакционной комиссии по подготовке крестьянской реформы 1861 года.

- По инициативе Петра Семёнова-Тян-Шанского в 1897 году прошла первая всеобщая перепись населения России.

- Он выпустил в свет «Географическо‑статистический словарь Российской империи» в пяти томах и вместе с академиком Владимиром Ламанским руководил многотомным изданием «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» в 19 томах.

- Пётр Семёнов-Тян-Шанский был страстным коллекционером картин, знатоком нидерландской живописи. Его коллекция работ голландских и фламандских художников включала 700 картин и три тысячи гравюр, в 1910 году он передал её Эрмитажу.

- Приписку «Тян-Шанский» к своей фамилии Пётр Семёнов получил в 1906 году за заслуги в открытии и первом исследовании этой горной страны.

Ольга Ладыгина

Судебный процесс был инициирован Верой Александровной Семеновой-Тян-Шанской и Игорем Александровичем Симкиным.

Судебное заседание по разделу наследия государственного и общественного деятеля, путешественника и вице-президента Русского географического общества Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского завершилось 5 июня предложением суда к сторонам окончить дело миром. Об этом сообщил «Петербургскому дневнику» адвокат семьи Семеновых-Тян-Шанских Александр Репников.

«Суд предложил сторонам обсудить возможность заключения мирового соглашения», – сказал адвокат, входящий в Санкт-Петербургскую городскую коллегию адвокатов.

Судебный процесс был инициирован Верой Александровной Семеновой-Тян-Шанской и Игорем Александровичем Симкиным.

«Истцы требуют по одной трети материального наследия Петра Петровича», – уточнил адвокат.

Ответчиком по делу выступает правнучка Петра Петровича – Наталия Владимировна Семенова-Тян-Шанская, которая получила уникальную коллекцию от родителей и вот уже 20 лет является ее хранителем.

«Наталия Владимировна считает своей исторической миссией сохранение в целости коллекции великого предка и создание на ее основе музея», – заявил адвокат.

По его словам, суд привлек к участию в процессе в качестве третьего лица Фонд сохранения наследия Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского и его потомков, учрежденный в 2016 году праправнуками ученого Владимиром Семеновым-Тян-Шанским и Александром Аладжаловым.

Не случайно коллекция хранится именно там, где жил ученый, – в родовом доме Семеновых-Тян-Шанских по адресу 8-линия, 39, на котором установлена мемориальная доска. В мемориальной комнате – парадной гостиной – семейном музее не только представлен исторический интерьер того времени, тут хранятся многочисленные оригинальные предметы, принадлежавшие непосредственно Петру Петровичу Семенову-Тян-Шанскому. Благодаря усилиям потомков, несмотря на многочисленные исторические перипетии и блокаду, в этой комнате удалось сохранить личные вещи Петра Петровича.

Следующее заседание суда состоится 21 июня. Если стороны согласятся заключить мировое соглашение, они должны представить его в этот день суду, который это мировое соглашение утвердит, и дело будет закрыто.

14 января исполняется 190 лет со дня рождения знаменитого путешественника, учёного, выдающегося общественного и государственного деятеля Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского.

Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский (до мая 1906 года — Семёнов; 2 (14) января 1827 — 26 февраля (11 марта) 1914) — русский географ, ботаник, статистик, государственный и общественный деятель. Приписку к своей фамилии «Тян-Шанский» он получил, когда посетил Тян-Шанские горы (в современном написании — Тянь-Шанские).

Вице-председатель Императорского Русского географического общества (с 1873) и президент Русского энтомологического общества (с 1889). Почётный член: Императорской Академии наук (1873) и Академии художеств (1874). Сенатор 2-го (крестьянского) департамента Правительствующего сената (с 1882). Член Государственного совета (c 1897). Член Русского горного общества (1900). Действительный член всех Российских университетов. Почётный член Витебской губернской учёной архивной комиссии. В 1856-1857 годах исследовал Тянь-Шань, недоступный до этого для европейцев, составил впервые схему орографии и высотной зональности горной системы. Инициатор ряда экспедиций в Центральную Азию. В 1859—1860 участвовал в качестве члена-эксперта и управляющего делами Редакционной комиссии по подготовке крестьянской реформы 1861 года. Организатор первой переписи населения России в 1897 году.

Русский географ, общественный деятель Петр Петрович Семенов‑Тян‑Шанский (до 1906 года — Семенов) родился 14 января (2 января по старому стилю) 1827 года в Рязанской губернии в дворянской семье. Его дед участвовал в суворовском альпийском походе, отец был капитаном в отставке, участником Бородинского и Кульмского сражений.

В 1845 году окончил школу гвардейских подпрапорщиков в Петербурге. В 1848 году окончил естественное отделение Петербургского университета.

В 1849 году Петр Семенов вступил в Русское географическое общество. В 1849‑1851 годах начинающий ученый проводил изучение растительности бассейна Оки и Дона, защитил магистерскую диссертацию «Придонская флора в ее отношениях с географическим распределением растений в Европейской России».

В 1853‑1855 годах Семенов изучал географию, геологию в Германии, Швейцарии, Италии и Франции.

В 1856‑1857 годах изучал Тянь-Шань, совершив крупные научные открытия. Он начертил схему хребтов Тянь‑Шаня, исследовал озеро Иссык‑Куль, открыл верховья Сырдарьи, увидел горную группу Тенгри‑Таг и пирамиду Хан‑Тенгри, достиг ледников, берущих начало в группе Тенгри‑Таг. Исследователь установил отсутствие на Тянь‑Шане действующих вулканов (в те времена это считалось неопровержимым утверждением), доказал, что вечные снега лежат на Тянь‑Шане на очень большой высоте, установил вертикальные природные пояса Тянь‑Шаня, открыл десятки новых, неизвестных науке видов растений. Большой его заслугой является составление первой схемы орографии Тянь‑Шаня в виде системы широтных хребтов. Кроме того, он собрал богатейшие коллекции горных пород и растений.

Семенов заложил основу геолого‑географических знаний о Тянь‑Шане. Эта заслуга в ознаменование 50‑летия его экспедиции в 1906 году была отмечена добавлением к фамилии Семенова составной части «Тян‑Шанский».

Также ученый перевел на русский язык «Землеведение Азии» Карла Риттера, дополнив его материалами по азиатской России.

В 1873 году он был избран вице‑президентом Русского географического общества и бессменно занимал этот пост вплоть до своей смерти в 1914 году. Он же опубликовал и первую (трехтомную) историю деятельности Общества за первые 50 лет его существования.

Семенов‑Тян‑Шанский был непосредственным организатором и идейным руководителем многочисленных экспедиций Николая Пржевальского, Григория Потанина, Петра Кропоткина и др., результаты которых коренным образом изменили прежние представления об Азии.

Семенов‑Тян‑Шанский сыграл большую роль в развитии статистики в России. Он выпустил в свет «Географическо‑статистический словарь Российской империи» (5 томов, 1863‑1885), вместе с академиком Владимиром Ламанским руководил многотомным изданием «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» (19 томов, 1899‑1914) и др.

В 1859‑1860 годах участвовал в качестве члена‑эксперта в работе Редакционной комиссии по подготовке крестьянской реформы 1861 года, в 1864‑1874 годах возглавлял Центральный статистический комитет, в 1874‑1897 годах ‑ Статистический совет.

По инициативе Семенова‑Тян‑Шанского в 1897 году была проведена первая всеобщая перепись населения России, оказавшаяся до революции 1917 года единственной.

В 1882 году Семенов‑Тян‑Шанский был назначен сенатором 2‑го (крестьянского) департамента Правительствующего Сената, в 1897 году ‑ членом Государственного Совета.

Семенов‑Тян‑Шанский также был крупным знатоком нидерландской живописи; издал обширный труд «Этюды по истории нидерландской живописи» (2 части, 1885‑1890). В 1874 году был избран почетным членом Академии художеств в Петербурге. Собранную им богатую коллекцию работ фламандских и голландских художников (700 картин и 3500 гравюр) он передал в 1910 году Эрмитажу.

11 марта (26 февраля по старому стилю) 1914 года Петр Петрович Семенов‑Тян‑Шанский скончался в Петербурге. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт‑Петербурга.

Он завершил свой жизненный путь всемирно известным ученым. Более 60 академий наук Европы и России избрали его своим почетным членом. Был лауреатом многочисленных премий, кавалером отечественных и иностранных орденов, в том числе высшей награды России ‑ ордена Святого Андрея Первозванного (1911).

Выдающиеся заслуги ученого‑энциклопедиста увековечены названием в его честь 11 географических местностей в Азии, Северной Америке и на Шпицбергене и около ста новых видов растений и насекомых. Русское географическое общество награждает географов за выдающиеся достижения золотой и серебряной медалями имени П.П. Семенова.

В деревне Гремячка Рязанской области, в имении, где Семенов‑Тян‑Шанский провел зрелые годы своей жизни, в 1977 году была организована постоянная экспозиция, с 1984 года музею было присвоено звание «народный», с 2005 года мемориальный музей стал муниципальным учреждением культуры.

В родовой усадьбе дворян Семеновых «Рязанка» на границе Рязанской и Липецкой областей в 1997 году был открыт Музей‑усадьба П.П. Семенова‑Тян‑Шанского.

Семенов‑Тян‑Шанский был дважды женат. В 1851 году он женился на Вере Чулковой, у них родился сын Дмитрий. Через шесть месяцев после родов Вера умерла от чахотки. В 1861 году он женился вторично. Во втором браке с Елизаветой Заблоцкой‑Десятовской было семеро детей.

В альбоме-анкете подруг дочери Петра Петровича — Варвары и Александры Шнейдер, озаглавленном «Признания. Альбом для записи мнений, мыслей и чувств, идей и впечатлений», есть ответы Петра Петровича, ему в этот момент было 59 лет, – редкая и удивительная автохарактеристика зрелого человека с устоявшимися принципами и чёткими жизненными приоритетами. Учёный отнёсся к этому с присущей ему основательностью. В строках, собственноручно вписанных Петром Петровичем в девичий альбом, вся жизнь ученого:

1. Ваша любимая добродетель

Любовь к человечеству вообще и к каждому человеку в особенности, полная сочувствия к его достоинствам, снисходительная к его недостаткам, отзывчивая к его страданиям, всегда готовая облегчить их.

2. Ваши любимые качества у мужчин

мужество, самодеятельность и следование в жизни самостоятельными неторными путями.

3. Ваши любимые качества у женщин

Безусловная правда, женственность в высшем значении слова, любовь в лучшем её значении, нравственная чистота и эстетичность.

4. Ваши любимые занятия

Летом путешествия, набеги в лоно природы, наблюдения за нею, коллекционирование и научное собирание эстетических впечатлений, наблюдение над народной жизнью и общение с народом. Зимою разработка собранного самим и другими научного материала. Изучение художественных музеев. Составление коллекции.

5. Ваши главные качества

Вся эта страница.

6. Ваше представление о счастье

Счастье для меня слагается из следующих составных частей: 1. Любить и быть любимым, 2. Иметь возможность приносить пользу кругу своей деятельности и 3. Заниматься только тем, что соответствует вкусам.

7. Ваше представление о несчастье

Несчастлив тот, кто не знает, чего желает, не знает, где начинается и где кончается, видит счастье во внешних обстоятельствах, а не в своём внутреннем мире.

8. Ваши любимые цвет и цветок

Цвет неба и снежных вершин. Люблю все цветы без исключения; но более других, по детским воспоминаниям, весенние цветы Pulsatilla (Сон-трава) и Adonis (Горицвет.), а по идее ландыш и фиалку.

9. Если бы Вы не были самим собой, то кем бы Вы хотели быть?

Светлым воспоминанием в сердцах меня любивших.

10. Где бы Вы хотели жить?

Зимой в Петербурге, летом на лоне безыскусственной природы.

11. Ваши любимые писатели

Страницы лучших писателей всех времён и народов, находящие живой отголосок в моём сердце.

12. Ваши любимые поэты

Шекспир и Пушкин.

13. Ваши любимые художники и композиторы

Рембрандт. В музыке недостаточно компетентен для определённого указания.

14. Ваши любимые герои в реальной жизни

Всякий интеллигентный человек, когда он, стряхнув с себя прозу обыденной жизни, с самоотвержением действуют на пользу человечества, науки, отечества, дела ближних.

15. Ваши любимые героини в реальной жизни

Всякая женщина, совершающая подвиг самоотверженной любви или христианского милосердия.

16. Ваши любимые литературные герои

Не приходит в голову, а следовательно, не имеется.

17. Ваши любимые литературные героини

Сочувствую Татьяне Пушкина.

18. Ваша любимая еда и напитки

Всё, что мне дают обо мне заботящиеся.

19. Ваши любимые имена

Лиза (не Елисавета вообще), Вера и Ольга.

(Имена 2-й и 1-й (рано умершей) жён и имя дочери )

20. Что у Вас вызывает наибольшую антипатию

Аversions (отвращений ) не имею, но возмущаюсь неправдою во всех её проявлениях, служением во всяком полезном деле не существу его, а личным выгодам, чёрствой скупостью и нетерпимостью.

21. Кто из исторических деятелей Вам больше всех не нравится?

Несимпатичны мне исторические типы Фемистокла, папы Александра VI, Макиавеля, Метерниха и т.п.

22. Каково Ваше нынешнее состояние ума?

Светлый взгляд на жизнь, непоколебимая вера в будущность России.

23. К каким недостаткам Вы относитесь снисходительно?

Ко всяким недостаткам моей жены, которые влекут к её высоким качествам и образуют одно нераздельное любимое целое.

24. Ваш любимый девиз

«Wer ins Unendliche will schreiten, geh nur im Endlichen nach allen Seiten»

(Строки Гёте приведены по памяти. «Если ты хочешь отправиться в бесконечность, иди в конечное во все стороны».)

Также: «Ehret die Frauen! Sie weben Himmlische Rosen ins irdische Leben»

(Строки Шиллера приведены по памяти. В переводе О.Чуминой звучат так: «Женщинам почесть! Подруги вплетают в тернии жизни розаны рая».)

1886.

Повелитель неба: история покорения пика Хан-Тенгри

22 ноября 2020, 10:00

Хан-Тенгри — одна из красивейших вершин не только Центральной Азии, но и целого мира. Этот пик имеет форму острой четырехгранной пирамиды высотой 7 010 метров, если считать ледяную шапку, и располагается в Центральном Тянь-Шане, в составе хребта Тенгри-Таг на границе Казахстана, Кыргызстана и Китая. Проект Tengritravel.kz и туристский информационный центр «Zhetysu Travel» рассказывают об истории знакомства человечества с вершиной, название которой в переводе с тюркского означает «повелитель неба».

Горящая над окружающими горами остроконечная вершина пика Хан-Тенгри — первое, что видят на рассвете те, кто живут в предгорьях Тянь-Шаня, или Небесных гор. Когда-то эта горная система была центром ареала проживания древних тюрков. Немудрено, что высшая точка этих гор считалась среди них верховным божеством (наравне с богиней Умай и властелином нижнего мира Эрликом) и одновременно местом его обитания. В среде тенгрианцев Тенгри был божественным главой верхнего мира и выполнял множество функций: определял судьбы людей, отмерял срок жизни и был способен подарить верховную власть в обществе.

Фото©Shutterstock

Представление о Небесных горах древние народы имели, но без особых подробностей, хотя китайские хроники 1200 лет назад и записки миссионеров из Византии более позднего периода свидетельствуют о том, что о данном пике знали и за пределами тюркских земель. Географические же знания о Тянь-Шане древним были недоступны — слишком высоки и отвесны оказались склоны Хан-Тенгри. Вторая половина XIX века — время, когда на Тянь-Шань начали отправлять отечественные и зарубежные научные экспедиции. Но подготовка, экипировка и техническая неприспособленность все равно не позволяли исследователям дойти вглубь этого мощного горного массива.

Фото©Shutterstock

Фото©Shutterstock

Первыми научными данными о Хан-Тенгри можно назвать только материалы великого русского географа и путешественника Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, который увидел и описал пик во время своего путешествия на Тянь-Шань в 1856-1857 годах. Пораженный ледяной красотой вершины в 1857 году с восточного перевала хребта Терскей Ала-Тоо, огибающего с юга озеро Иссык-Куль, ученый решает, что именно этот пик — самая высокая точка всего Тянь-Шаня, легендарный Хан-Тенгри. При этом проводники утверждали, что киргизы зовут его Кан-Тоо, а казахи — Кан-Тау, что переводится как «Кровавая гора», из-за красноватого отсвета мрамора склонов на закате. Семенов (тогда еще он не получил почетную вторую часть фамилии в честь, собственно, знаменитого исследования горного массива) расположил его в центре узла Тянь-Шанских хребтов, переместив вершину на карте на 20 километров к северу.

Фото©Shutterstock

Фото©Shutterstock

По словам Петра Семенова, Тянь-Шань произвел на него сильное впечатление: «Когда мы добрались около часа пополудни к вершине горного прохода, то были ослеплены неожиданным зрелищем. Прямо на юге от нас возвышался самый величественный из когда-либо виденных мною горных хребтов. Он весь, сверху донизу, состоял из снежных исполинов, которых, направо и налево от себя, я мог насчитать не менее тридцати. Весь этот хребет, вместе с промежутками между горными вершинами, был покрыт нигде не прерывающейся пеленой вечного снега. Посредине этих исполинов была одна, резко между ними выделяющаяся по своей высоте, белоснежная остроконечная пирамида, которая казалась с высоты перевала превосходящей высоту остальных вершин вдвое… Это был Хан-Тенгри».

Ошибка Семенова-Тян-Шанского не только широко распространила неправильное наименование этой вершины — неточность русского географа спровоцировала многолетние споры о прохождении границы в этом горном районе. В частности, позже ее использовали при детализации границы с Китаем по Кашгарскому протоколу 1882 года. Позднее, после обнаружения пика Победы в 1943 году, поняв ошибку Семенова-Тян-Шанского, советские топографы передвинули границу на своих картах на главный узел, то есть пик Шатер, и провели ее по короткому Меридиональному хребту, соединяющему нарынкольский гребень с массивом Победы.

Практически через полвека после Семенова-Тян-Шанского две экспедиции выдающегося германского географа и альпиниста Готфрида Мерцбахера в 1902-03 и 1907-08 годах помогли составить точную карту хребта Тенгри-Таг с «высшей» точкой — пиком Хан-Тенгри. В 1892 году ученый впервые приехал в Семиречье, посмотрел в глаза Повелителю неба и решил покорить легендарную вершину, причем едва ли не на первом месте для профессора стояла спортивная цель восхождения на вершину. Одновременно он собирал фаунистический, флористический и геологический материал для других ученых на своей родине. Мерцбахер совершает попытку подойти к вершине Хан-Тенгри, определив ее высоту в 7200 метров, и даже делает фотографии, облетевшие позже весь мир. А самое главное — немец составляет схему хребтов, которой позже долго пользовались географы и путешественники. Конечно, в его схеме встречаются некоторые неточности, но Мерцбахера в любом случае по праву считают тем, кто первым открыл точное расположение Хан-Тенгри. После своих экспедиций Мерцбахер записал в своем дневнике: «Хан-Тенгри — не место для альпинистских увлечений».

Фото©Shutterstock

К началу Великой Отечественной войны пик Хан-Тенгри уже три раза покоряли группы альпинистов из СССР. Так, украинский альпинист М.П. Погребецкий в 1931 году также вписал себя в современную историю, пройдя по южной стороне пирамиды. Даже сегодня этот маршрут считается классическим.

После в 1936 году сразу две команды: казахстанская, в составе которой были Е. Колокольникова, И. Тютюникова и Л. Кабардина, и российская, которую возглавляли известные альпинисты — братья Абалаковы, покорили Хан-Тенгри.

В 1943 году в районе пика работали топографы из экспедиции П. Рапасова, обработавшие в 1944 году собранный «в поле» материал и нанесшие на карту отметку 7439 метров. Они дали вершине новое имя — пик Военных топографов, так как были уверены, что вершина пока не была кем-то покорена. Ну, а в 1946 году вершину переименовали в пик Победы. Согласно древним летописям, это и есть великий Хан-Тенгри.

Трагическая история покорения пика Победы включает в себя многочисленные неудачные попытки и человеческие жертвы, которые пришлось пережить Е. Абалакову с командой. В 1956 году он поднялся на вершину и сделал там фото, доказавшие, что пик ХХ лет Комсомола и пик Победы — одна и та же точка.

Казахстанский альпинист Анатолий Букреев, автор рекорда СНГ (он 21 раз покорил гималайские восьмитысячники), совершил скоростные соло-восхождения на пик Победы 22 августа и на Хан-Тенгри летом 1990 года. Легендарный «Снежный барс» утверждал, что Хан-Тенгри, возможно, самый красивый пик в мире из-за его правильно расположенных ребер и геометрической пирамидальной симметрии.

Для другого казахстанского альпиниста Дениса Урубко, первым в СНГ покорившим все 14 восьмитысячников мира, Хан-Тенгри стал домашним, «тренировочным» семитысячником перед гималайскими восхождениями, который покорялся ему более десяти раз. Урубко стал автором рекорда по скоростному забегу на Хан-Тенгри: от базового лагеря до вершины за 7 часов 40 минут. Этот рекорд установлен в 2000 году и не преодолен до сих пор.

Уникальный траверс был совершен на этом пике под руководством Валерия Хрищатого летом 1990 года. Отметим, что будущие участники траверса пик Победы — пик Хан-Тенгри в целях акклиматизации даже заночевали на вершине, подобные случаи на серьезных вершинах достаточно редки. А вот вышеупомянутый Денис Урубко сделал это в одиночку — 1 августа 2011 года альпинист провел запланированную ночевку на вершине пика Хан-Тенгри.

Казбек Валиев, первый казах — покоритель Эвереста, поднялся на пик Хан-Тенгри в 1986 году, по южной стене и мраморному ребру. Тогда высота пика считалась еще 6995 метров, без снежной шапки. Это восхождение стало одним из 21 на все семитысячники СССР, совершенных альпинистом с 1974 по 1990 год.

Фото©Shutterstock

Покорение пика Хан-Тенгри — мечта и цель жизни множества альпинистов по всему миру, сюда проложено более десятка маршрутов, подъем по которым занимает не менее 14 дней. Под пиком находится Международный альпинистский лагерь (МАЛ) «Хан Тенгри», созданный самим Казбеком Валиевым и принимающий за сезон до 2000 альпинистов и горных туристов. Под патронажем областных властей и альпинистского клуба ЦСКА на базе МАЛ каждый год проводятся международные спортивные фестивали.

В горной системе Тянь-Шань есть пик Хан-Тенгри, который отличается не только красотой, но и сложностью в покорении. Высота этого природного объекта достигает 7 010 метров, хотя некоторые геологи утверждают, что данное значение ошибочно и поэтому гору нельзя причислить к семитысячникам. Ошибочные вычисления связаны с учетом ледяной толщи. Официально же за горой закреплено звание семитысячника.

Что означает название горы

У названия вершины довольно запутанная история. Часто путешественники путали ее с пиком Победы. Причем последний иногда также именовали пиком Хан-Тенгри. Как бы там ни было, само название означает буквально «повелитель неба» и имеет тюркское происхождение.

Где расположена вершина

Расположение Хан-Тенгри приходится на границу сразу трех государств:

- Киргизии.

- Казахстана.

- Китая (автономный округ Синьцзян-Уйгурский).

Хан-Тенгри географически принадлежит к горной системе Тянь-Шань (хребет Тенгри-Таг).

В определении географической принадлежности горы есть немало запутанных фактов. Например, ошибка географа Петра Семенова-Тян-Шанского привела к многолетним спорам и неправильному наименованию.

Координаты вершины:

- 42°12′39″ северной широты;

- 80°10′30″ восточной долготы.

Вышеупомянутая ошибка позволила китайцам схитрить, проведя границу так, чтобы верхняя часть ледника Южный Иныльчек оказалась на территории Китая. Даже сейчас оплох Семенова-Тян-Шанского до сих пор не исправили, однако благодаря дипломатам было решено пойти на компромисс, что стало особенно важно для Киргизии и Китая. Сейчас пик в более-менее в равной степени разделен по площадям между этими странами. Главной границей между Киргизией и Казахстаном является хребет Тенгри-Таг. Споры вокруг горы являются важными для каждой из трех стран, поскольку ледники Хан-Тенгри хранят огромные объемы воды, которая потенциально может служить питьевой.

Интересные факты о горе

- Вершина удостоилась быть изображенной на банкноте в 100 сомов. Таким образом, Киргизия стала одной из стран, которая изобразила на своих банкнотах горную вершину.

- Хан-Тенгри является не единственной спорной вершиной. Помимо нее на этом свете существует Арарат, который долгое время вызывал дискуссии между турецкой и армянской сторонами.

- При восхождении на Хан-Тенгри путешественники пользуются гималайским классическим маршрутом, пролегающим через Эверест и Лхоцзе, что стало возможно благодаря рельефным особенностям Хан-Тенгри и соседнего пика Чапаева.

- Наибольшее количество раз Хан-Тенгри покорил Глеб Соколов (34 восхождения).

- Самым молодым среди восходителей, покорившим эту гору, является польский путешественник Адам Белецкий, на момент восхождения ему было всего 17 лет.

История исследования горы

Хан-Тенгри начали изучать еще в древние времена. Некоторые из представителей тюркского народа ассоциировали вершину с божеством, которое носило имя Умай. Богиня Умай считалась одной из важнейших в тенгрианстве.

Научные исследования Хан-Тенгри начались только к XIX столетию, огромный вклад внес вышеупомянутый Петр Семенов-Тян-Шанский. Несмотря на ошибку, допущенную им, он по-прежнему считается одной из знаковых фигур в географическом сообществе и пользуется огромным авторитетом во всем мире. Хан-Тенгри он изучал в 1857 году, а вместе с ним описал озеро Иссык-Куль. Географ так и не смог увидеть Какшаал-Тоо, представляющий собой ледниковый массив. Свой вклад в исследования горы также внесли шведский географ Свен Гедин и немец по происхождению Готфрид Мерцбахер, они даже помогли в дальнейшем географическому сообществу разобраться в путанице, которая возникла из-за ошибки Семенова.

Первые покорители вершины

Первым покорившим Хан-Тенгри стал Михаил Погребецкий (1931 год). Вместе с ним на восхождение отправились знаменитые в то время альпинисты Борис Тюрин и Франц Зауберер.

Первая экспедиция подверглась опасности со стороны басмачей. Тогда басмачество представляло собой мощное движение, распространившееся по Средней Азии. Прокладывание маршрута заняло целых 2 года. В итоге маршрут был проложен по леднику Южный Иныльчек через пик Чапаева. Все трое альпинистов успешно добрались до вершины и сделали спуск.

Впервые с северной стороны гора была покорена в 1964 году. Руководителем выступил опытный путешественник Е. И. Тамм. Подготовка заняла длительное время и потребовала серьезной разведки. Грузы, которые получила экспедиция с вертолета, были переброшены к берегу одного из озер, где путешественники обустроили лагерь. Сам Тамм руководил группой, которая не сумела добраться до самой высокой точки Хан-Тенгри. Оставалось буквально 200 метров, но погодные условия оказались слишком суровыми. Второй группой руководил Кузьмин, его команде удалось достичь вершины благодаря лавинам, которые смели выпавший снег, помешавший первой группе. Группа Кузьмина обнаружила записку, которую оставил Б. Романов. С тех пор эта традиция (оставлять записки) сохраняется до сих пор.

Сейчас Хан-Тенгри насчитывает порядка 27 маршрутов, составлено множество инструкций, которыми пользуются опытные альпинисты. Хан-Тенгри является одной из самых популярных вершин среди профессиональных скалолазов. Один из них (Анатолий Букреев), ставший рекордсменом в покорении гималайских восьмитысячников, говорил о горе, как о самом красивом пике мира, объясняя его красоту правильными ребрами. Не менее любим Хан-Тенгри и у Дениса Урубко, который покорил все 14 восьмитысячников планеты. Вершина была покорена им 10 раз, за ним числится рекорд по скоростному восхождению на гору. Денис установил его в 2000 году. От базового лагеря, находящегося на отметке в 4 000 метров, до вершины пика он сумел добраться за 7 часов 40 минут.

Климат региона

Тянь-Шань характеризуется особым географическим положением, располагаясь в низких широтах и занимая территории пустынных равнин. Юго-запад приходится на субтропическую зону. Здесь длительный период в течение года господствуют воздушные массы из сухих субтропиков. Климат можно отнести к резко континентальному, засушливому. Продолжительность солнцестояния может составлять 3 000 часов в год.

Некоторые районы региона характеризуются наличием сильных ветров, которые принято называть уланами. Сильная расчлененность рельефа привела к неравномерному распределению тепла и уровню влажности. Так, в нижнем поясе температура достигает 25°C в июле, а на средних высотах едва превышает 15°C. У ледников она и вовсе достигает максимума у отметки в 5°C. Зимой температура всегда остается ниже нуля везде. Столбик термометра может показывать отметку -30 °C. При этом в средних высотах наблюдаются резкие температурные колебания, когда даже в январе показатель достигает -5°C.

Осадки в регионе Тянь-Шань не являются редкостью и зависят от высоты. На равнинах уровень достигает 300 мм в год, в низкогорьях — 450 мм. Среднегорья оказываются под воздействием обильного количества дождей, уровень достигает 800 мм. Максимальный уровень осадков наблюдается в высокогорьях — до 1 600 мм в год. Тем не менее такие показатели считаются достаточно низкими, что прямо указывает на сухость климата.

Высотные пояса местности

Наиболее ярко выражен пояс степных пустынь. Начиная от отметки в 1 000 метров степи простираются до отметок 2 500–2 600 метров на севере и до 3 000 метров на юге в восточной части региона. Свыше 3 000 метров получили распространение горно-степные почвы. Растительность здесь относительно редкая, покрывает примерно 50% всей поверхности.

В зоне юго-западной части региона на вышеуказанных отметках распространены субтропические степи. Растительность встречается часто — ей покрыто более 80% поверхности. Лесной пояс в Тянь-Шане выражен слабо, но отличается богатством. Сочетается с лугами и степями. В основном лесистость представлена на северных склонах.

В Тянь-Шане хорошо представлены пояса субальпийских и альпийских лугов. Их распространение начинается с отметки в 3 000 метров. Эти пояса чередуются с осыпями и скалами, на которых практически нет растительности. Разнотравье на субальпийских и альпийских лугах чередуется с болотными почвами. Далее следует пояс сыртовых равнин, которые наиболее распространены во внутреннем и центральном районах региона. Сыртовые равнины часто называют холодными пустынями, растительность здесь выражена слабо. Выше отметки в 3 600 метров простирается нивально-гляциальный пояс, где есть лишь ледники.

Флора и фауна региона

Всем путешественникам, намеревающимся посетить Тянь-Шань, для покорения пика Хан-Тенгри или исключительно ради путешествия необходимо ознакомиться с особенностями растительного и животного миров региона.

Флора местности чрезвычайно богата, здесь насчитывается более 2 500 видов растений. В основном ее распространение идет на отметках от 1 000 до 2 500 метров. Это примерно 25% от всей флоры Тянь-Шаня. Наиболее распространены многолетние кустарники. До отметки в 800 метров восходителям встречаются полынь, типчак и ковыль.

В субальпийских лугах произрастает эдельвейс, который считается символом Альп. Особенно красивы красные цветки, которые растут в верховьях гор. Местные жители призывают беречь природу и не срывать столь редкий цветок. Широко распространен ивняк, можжевельник, караганник.

Можжевельник (местные называют его арчой) занимает обширные пространства, представляя собой целые заросли. Он чрезвычайно важен для таких представителей местной фауны, как кабаны, которые, однако, представляют для него угрозу из-за чрезмерного выедания. Ивняки же встречаются на каменистых почвах, мало кого интересуют из местных животных, поэтому их существованию ничего не угрожает. Начиная с отметки в 1 300 метров наибольшее распространение получают растения, приспособленные к жизни во влажном климате — шиповник, барбарис, кизильник. Здесь одновременно встречаются такие деревья, как осина, абрикос, боярышник и дикая яблоня.

Лесистость в регионе обеспечивается благодаря елям, которые образуют лесолуговой пояс с отметки в 1 700 метров. В частности, распространение получила ель Шренка. Ее постоянными соседями являются осина, жимолость, шиповник и различные папоротники. Хорошо развит травянистый покров (гвоздики, мак). Примечательно, что, по мнению некоторых ученых, когда-то на территории Тянь-Шаня был большой лес из елей. Сейчас есть только ели Шренка, которые, тем не менее, могут достигать 50 метров в высоту. При достижении 3 000 метров лес начинает редеть, пояс заканчивается, а сами деревья растут медленно, хотя живут дольше. На границе пояса они вырастают невысокими и живут более 500 лет.

Вблизи пика Хан-Тенгри произрастают целебные травы и растения. Некоторые из лекарственных растений можно употреблять сразу. При наличии опытного гида можно пользоваться дарами природы, чтобы обеспечивать потребность организма в энергии. Здесь есть много дикорастущей зелени, которую стоит употреблять в пищу, чтобы компенсировать нехватку витаминов и восполнять запасы энергии, затрачиваемой при восхождении.

Лекарственные растения Тянь-Шаня известны во всем мире и используются при лечении различных заболеваний, а также для стимуляции сердечной, пищеварительной, нервной систем человека. Из произрастающей здесь душицы можно приготовить потогонный чай, который понадобится путешественнику в случае простуды. Для этого срезается верхняя часть растения, причем лучше собирать душицу с июля по август.

Тянь-Шань населяют разные животные. Одним из наиболее интересных представителей является тянь-шаньская мышовка, которая отличается по-настоящему диким нравом. Всем путешественникам рекомендуется прятать свои запасы понадежнее, иначе этот хитрый зверек доберется до них. Тянь-шаньская мышовка потенциально опасна для человека, поскольку переносит инфекционные заболевания. Многие животные прячутся от людей, хотя белка-телеутка, завезенная сюда из Алтая, с радостью встречает человека. Эти создания предпочитают держаться неподалеку от стоянок альпинистов, чтобы поживиться их припасами. Другой грызун хорошо известен многим. Сурок тоже не брезгует запасами альпинистов и является опасным переносчиком инфекции. Рекомендуется отгонять это животное подальше, а также остерегаться хищников, которые любят следовать за ним. В Тянь-Шане обитает много разных хищных зверей, самым красивым из которых считается снежный барс. Он нечасто попадается человеку на глаза, а вот волки, которые охотятся стаями, могут представлять серьезную опасность. Здешние волки способны достигать веса в 80 кг. Впрочем, опасны только бешеные животные. Здешнего медведя принято называть белокоготным, он занесен в Красную книгу, предпочитает питаться растениями, яблоками, малиной. Именно медведи чаще всего охотятся на сурков.

Есть и такие животные, которых непременно нужно остерегаться. Одним из них является щитомордник. Опасность его заключается в том, что змея часто прячется среди камней, которые позволяют ей оставаться незаметной. Укус щитомордника не смертелен для человека, однако способен причинить сильную боль. Болезненный эффект держится до 1 недели. Еще более незаметным и более опасным является фаланга. Этот паук обладает мощными челюстями, которыми он наносит заметные ранения. При укусе фаланга может через хелицеры вызвать заражение крови. Фаланга — крайне подвижный паук, очень быстро перемещается и является практически неуловимым.

Наконец, ядовитыми являются и самки каракурта. Эти пауки часто прячутся за камнями, имеют шарообразную форму тела. В темноте из-за черного окраса они практически незаметны. Самки каракурта крохотные, их размеры тела едва превышают 1 см. Особенно опасны эти пауки в летний период, причем селятся они рядом со стоянками человека. Каракурт может свить паутину между рюкзаком и камнем, поэтому настоятельно рекомендуется проверять свои вещи перед тем, как брать их в руки. Укус паука может оказаться смертельным. Если каракурт впрыснет яд, следует обработать рану и прижечь головкой спички, что может помочь остановить действие токсинов. Это обуславливается высокой температурой, разрушающей ядовитые соединения.

Туризм на местности

Гора является частью парка «Хан-Тенгри», приуроченного к Иссык-Кульскому государственному заповеднику. Заповедник расположен на территории Киргизии. Ему уже больше полувека, его территория занимает более 17 тысяч га. Заповедник включает 9 участков, а его главной достопримечательностью является озеро Иссык-Куль. Всем путешественникам следует знать, что здесь тоже часто бушуют уланы, скорость которых может достигать 30 м/с. Равнинная местность живописна, поэтому привлекает много фотографов. Летом здесь бывает жарко, а зимой достаточно прохладно, однако акклиматизироваться можно легко. Именно на территории Иссык-Кульского государственного заповедника обитает ставший редким в наше время снежный барс. Для многих это уникальная возможность сфотографировать удивительно красивое и редкое животное в естественных условиях обитания. Исследованием заповедника можно заниматься бесконечно долго, ведь его территория занимает более 20% от всей Киргизии. Помимо равнинной местности, здесь есть более 1 300 га лугов и полей, 687 га лесов. Помимо снежного барса, на территории заповедника обитают такие животные, как кабан, ласка, барсук, песчаник, антилопа джейран.

В заповеднике можно найти очень редкие растения, которых всего 12 видов. Общее количество видов растений составляет около 250. На территории Иссык-Кульского заповедника действует строгий режим охраны, разведение костров запрещено. На западном побережье можно встретить лебедей, в прибрежной зоне водятся фазаны, на Иссык-Куле живут также утки, лысухи, серые гуси. Многие животные относятся к особо охраняемых. Одной из самых редких птиц является орлан-белохвост.

Восхождение на вершину и маршруты

Существует более 20 маршрутов, позволяющих покорить Хан-Тенгри. Обычно путешественники выбирают для восхождения маршруты, проходящие через ледник Северный Иныльчек. Таким образом они воздают дань первооткрывателям, проложившим маршрут, считающийся по сей день классическим. В настоящий момент существует два классических маршрута, рассмотрим наиболее популярный из них, который берет свое начало с севера.

Маршрут по северо-восточному ребру, пролегающий через плечо пика Чапаева имеет категорию сложность 5А и характеризуется низкой лавиноопасностью. Именно поэтому он более популярен, чем южный классический. При этом характеризуется более высокой технической сложностью.

Базовый лагерь размещают на леднике Северный Иныльчек, откуда начинается рассматриваемый маршрут. Ледник пересекают пешком, для этого не нужны веревки или кошки. Пройти этот участок легко, поскольку ледник характеризуется слабой разорванностью. На прохождение понадобится не более получаса.

Подъем начинается со снежно-ледового склона, особых трудностей для опытного восходителя не представляет. При этом проходить следующий участок рекомендуется держась правого края, чтобы избежать трещин. Спустя 200 метров требуется сделать траверс и выйти на ребро. Следует быть осторожными со снегом. При его большом количестве повышается угроза лавиноопасности. Следующий участок ведет к лагерю 1. В самом лагере можно удобно расположиться на площадке, где устанавливается множество палаток. Буквально через 100 метров, располагается другой участок, подходящий для лагеря, однако здесь можно установить не более пяти палаток за раз.

Чтобы подняться к лагерю 2 нужно пройти вдоль ребра. Дорога включает крутые участки, идти придется не менее 5 часов. В лагере 2 есть много места для установки палаток.

Чтобы добраться до лагеря 3 понадобится преодолеть снежное поле, которое представляет собой целый ряд поясов, довольно сложных в прохождении. В лагере 3 можно заночевать, чтобы постепенно акклиматизироваться. Неподалеку будет располагаться целый комплекс пещер. В одной из них можно разместить 10 человек. Во время наступления сезона восхождения все пещеры занимают. От второго до третьего лагеря можно добраться за 5 часов, а до седловины — примерно за полтора часа. С седловины начинается штурм вершины. Опытные путешественники рекомендуют сделать выход примерно в 5 часов утра. Потребуется минимум 8 часов до достижения пика. После штурма нужно спуститься в лагерь 3, где можно заночевать. Этот вариант рекомендуется всем восходителям для восстановления сил. Рассмотренный маршрут является далеко не самым сложным. Для Хан-Тенгри предусмотрено с десяток маршрутов, имеющих категорию сложности 6А. Все они связаны с северной и восточной стенами.

Как добраться до горы

Добраться до Хан-Тенгри можно относительно просто. Сначала нужно прилететь в Бишкек, откуда можно заказать транспорт до города Каракол. Именно он является ближайшим крупным населенным пунктом, расположенным неподалеку от Хан-Тенгри. Можно воспользоваться рейсовым автобусом или такси. Есть даже маршрутки, которые курсируют по южному берегу. Как автобус, так и маршрутка доберутся до Каракола одинаково быстро. Автобус предпочтителен для тех, кто хочет сделать остановку на пути, в ходе которой можно не только отдохнуть, но и искупаться. Это короткое путешествие не позволит утомиться, ведь на протяжении всего пути будут кафетерии, где есть блюда местной кухни.

Необходимо заранее подумать о забросках, которые осуществляются вертолетом в базовые лагеря. Заброски доступны всем, но их расписание нужно уточнять заранее. Дополнительные рейсы требуют договоренности с пилотом в индивидуальном порядке. Отдельно отметим одно из самых сложных препятствий, которое возникает на пути всех, кто продвигается к леднику. Речь идет об озере Мерцбахера, которое создает естественную преграду на пути восходителей. Спрогнозировать уровень воды в нем не представляется возможным. При этом даже на мелководье проходить через озеро сложно. Поэтому есть специальный перевал, но пользоваться им стоит только в том случае, если вертолетная заброска окажется невозможной. Отметим, что озеро Мерцбахера стоит преградой к наиболее популярному леднику Северный Иныльчек, что же насчет Южного, то его можно достигнуть без особых проблем. Настоятельно рекомендуется пользоваться услугами гидов, хотя бы для получения подробных консультаций. В обоих лагерях есть спутниковый интернет, налажено электропитание, предусмотрена баня, можно воспользоваться помощью врача при необходимости. Все путешественники должны пройти регистрацию и получить разрешение. Поскольку делать регистрацию и пропуск в пограничную зону придется в разных местах, лучше воспользоваться помощью туристической фирмы. Важный момент: лагеря работают только во время сезона восхождения, длящегося с июля по август включительно.

Легенды о горе Хан-Тенгри

Значимость Хан-Тенгри для тюркского народа трудно переоценить. Тенгрианство до сих пор считается одной из главных религий среди монголо-тюрских народов. С Тенгри связывают мужское божественное начало, которое влияет на судьбу не только государства, но и всего народа. Тенгри всегда фигурировал у монголов во время Средневековья. Причем тенгрианство разделялось на казахское и монгольское. Казахи называли свое божество «Манги-Тенгри». Монголы же говорили «Монхе-Тенгри». Перевод же у обоих названий примерно одинаковый и ассоциируется с вечным небом. Ученые полагают, что тенгрианство зародилось еще в 3 веке до н.э. Это очень сложное духовно-религиозное учение, которое рассказывает о владыке неба, играющем роль судьи, благодетеля, при этом его размеры огромны, своей энергией он заполняет весь космос. Не случайно у горы есть в названии слово «Хан», которое приписывает ей главенство над другими горами. Тенгри является всевидящим богом, который знает все тайны, поэтому укрыться от него невозможно, но всякому благочестивому человеку бог дарит удачу.

Тенгрианство также всегда связывается с богиней Умай, Млечный Путь, по подобному верованию, является ее молоком. В тенгрианстве есть и другие боги, которые подчиняются верховному божеству Тенгри. Также у этого божества есть три сына.

Погибшие на Хан-Тенгри

Для покорения вершины потребуется высокий уровень подготовки. Несмотря на то, что западный гребень полностью покрыт непрерывной дорогой из перил, длина которой превышает километр, даже простые классические маршруты имеют категорию сложности 5А. Для самостоятельного восхождения нужно иметь по крайней мере первый разряд в альпинизме и опыт хотя бы двух высотных восхождений. Если вы не удовлетворяете данным требованиям, следует воспользоваться помощью гида. Стоит помнить, что киргизы часто называют Хан-Тенгри «кровавой горой», что связано с цветом ее склонов во время заката. Однако это название прямо указывает на опасность для жизни. Список погибших на этой горе велик, многие из них погибли из-за переохлаждения, жизни некоторых унесли лавины, другие же просто срывались на высоте. Судьба большинства путешественников так и осталась неизвестной, даже сейчас регулярно регистрируются случаи гибели среди альпинистов.

Видео о вершине

Многие часто жалуются, что им постоянно не хватает времени. Что ж, похоже, у Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского в сутках было не 24 часа, а как минимум 72.

Помимо знаменитой экспедиции, за которую он получил почетную приписку к своей фамилии, он принимал активное участие в разработке Крестьянской реформы и проведении первой всероссийской переписи, поддерживал других ученых и малоимущих, издал столько трудов, что они могли бы составить целую библиотеку, и был выдающимся знатоком нидерландской живописи.

Предлагаем поближе познакомиться с захватывающей историей этого, без преувеличений, великого человека.

До Тянь-Шаня

«Родился я в ночь с 1-го на 2-е января 1827 г. в старой усадьбе моего деда, при селе Урусово Раненбургского уезда Рязанской губернии», — так в своих «Мемуарах» рассказал о начале своего пути в этом мире Петр Петрович.

Он происходил из старинного рода Семеновых, его отцом был писатель-драматург Петр Николаевич, а матерью — Александра Петровна, внучка известного московского архитектора Карла Бланка.

В пять лет отец Пети умер, и на три года он переехал с семьей в Москву, но затем вместе с матерью вернулся в родную деревню. Вот как о детстве своего друга и коллеги писал секретарь Императорского Русского географического общества А. В. Григорьев:

«В деревне он прожил 7 лет, предоставленный самому себе. В богатой отцовской библиотеке, которая заменяла ему учителей, обрел способный мальчик пищу для ума и сердца, обогащая их неутомимым чтением на лоне деревенской тишины. Его любимым чтением была „История России“ Карамзина и географические сочинения на английском языке. (Этому языку он выучился от своей матери, высокообразованной женщины). Зимою он предавался изучению географических карт различных стран, летом же будущий географ с таким же удовольствием занимался собиранием всевозможных растений и цветов».

В 15 лет подросший юноша, занимавшийся до этого исключительно самообразованием, смог поступить в одно из самых престижных военных учебных заведений — школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. Несмотря на то, что его отметки были блестящими, он с самого начала высказал твердое намерение посвятить себя науке, а не военной службе, чем весьма огорчил своего дядю, отставного полковника лейб-гвардии Измайловского полка Михаила Николаевича Семенова.

Окончив в 1845 году школу «с наименованием отличнейшим», Петр становится вольнослушателем на естественно-научном отделении физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Молодой человек поставил перед собой амбициозную цель окончить курс за три, а не четыре года, и сделал это.

В 1848 году он очень необычно решил «отметить» завершение обучения: вместе со своим другом Н. Я. Данилевским молодой человек отправился пешком из Санкт-Петербурга в Москву, исследуя по пути геологическое строение, почвы и растительность северных губерний Российской империи.

Через год после получения высшего образования Петр Петрович вступил в Русское географическое общество и занялся изучением флоры бассейнов Оки и Дона, чтобы спустя три года защитить диссертацию, написанную по результатам этих исследований.

В этот период Петр встретил Веру Чулкову, которая стала его женой в 1851 году. У молодых родился сын Дима, но семейное счастье длилось недолго. Вскоре после родов Вера заболела чахоткой и умерла через год.

Кончина трепетно любимой жены потрясла Петра Петровича, и в итоге он сам заболел воспалением мозговых оболочек, едва не погубившим его. Чтобы поправить здоровье, доктора посоветовали больному отправиться в Европу, где он провел два года — с 1853 по 1855.

Однако такая деятельная натура, как Семенов, не могла праздно проводить время на курортах. Он определился вольнослушателем в Берлинский университет, где слушал курс лекций по географическим и геологическим дисциплинам.

В свободное время Петр Петрович много путешествовал по горам и познакомился с видными экспертами в области естествознания: Карлом Риттером и Александром Гумбольдтом.

Еще до знакомства с Риттером Петр Петрович начал работать над переводом его монументального труда «Землеведение Азии», а общаясь лично с ним и Гумбольдтом, Семенов все больше загорался идеей исследования Центральной Азии, на карте которой было тогда очень много «белых пятен».

Особенно сильно Петра Петровича влекли к себе «Небесные горы» (так с китайского переводится Тянь-Шань).

«Манил меня в особенности к себе самый центральный из Азиатских горных хребтов — Тянь-Шань, на который еще не ступала нога европейского путешественника и который был известен только по скудным китайским источникам…,» — написал он в своих «Мемуарах».

Великая экспедиция

Однако вернувшись в Россию, Семенов чуть было не попрощался со своей мечтой. Дело в том, что после поражения в Крымской войне исследования русскими заграничных территорий могли вызвать дипломатический скандал. В Центральную Азию снаряжали свою экспедицию немцы, и, страстно желая их опередить, Петр Петрович приложил большие усилия, чтобы осуществить задуманное. Вот еще одна выдержка из его «Мемуаров»:

«…я с дипломатической осторожностью заявил официально перед Географическим обществом о необходимости для моих дополнений к следующим томам Риттеровой Азии посетить те местности, которыя в них описаны, а именно: Алтай, Киргизския степи и т.д. При этом я просил от Общества только нравственного содействия в форме открытых листов, рекомендаций и проч. и небольшой субсидии в 1000 рублей на приобретение инструментов и вообще на снаряжение экспедиции, принимая на себя все издержки самого путешествия».

Общество поддержало Семенова, и в конце весны 1856 года он отправился в дальний путь. За три месяца он добрался из северной столицы в недавно основанное поселение Верное (современное Алматы), где снарядил свой первый отряд, целью которого было исследование хребта и озера Иссык-Куль.

Экспедиция Семенова была не из легких: исследователь намеренно усложнил себе задачу и вместо того, чтобы как другие путешественники двигаться вдоль горных хребтов, двигался поперек.

Это сильно усложняло передвижение, но так он мог собрать более полную информацию о конфигурации гор и местной фауне. Случались и другие опасности — как-то на целых три дня Петр Петрович остался в горах без еды, сопровождавший его казак лишился руки при встрече с тигром, а сам Семенов чудом остался жив после столкновений с медведем.

Добавляли проблем и местные племена сарыбагышей, враждебно относившихся к русским. Однако Семенову удалось найти с ними общий язык, и однажды его даже пригласили выступить судьей в споре между двумя племенами.

Трудно перечислить в нескольких абзацах все многочисленные достижения Семенова во время этой экспедиции, поэтому выделим лишь главные из них:

- опроверг популярную теорию вулканического происхождения этих гор и утверждение, что река Чу вытекает из Иссык-Куля;

- начертил схему тянь-шаньских хребтов;

- открыл верховья Сырдарьи;

- дошел до ледников, берущих начало в группе Тенгри-Таг;

- определил высоту, на которой лежат вечные снега;

- составил первую схему орографии Тянь-Шаня в виде системы широтных хребтов;

- выявил вертикальные природные пояса Тянь-Шаня;

- собрал коллекцию из почти тысячи видов растений, 11 из которых ранее не были известны.

Разносторонний эксперт

По возвращении из своего путешествия, продолжавшегося два года, Семенов приступил к другому, не менее важному для него проекту, о котором упомянул в своих «Мемуарах» следующими словами:

«Была у меня и другая заветная мечта, это была мысль о том, что Россия не может более оставаться в тех окаменелых формах, которые стесняли ее свободное развитие. Казалось мне, что узел этих пут заключается в крепостном праве».

Итак, на протяжении года (с 1859 по 1860) Семенов перевоплотился из ученого и путешественника в члена‑эксперта Редакционной комиссии по подготовке крестьянской реформы 1861 года.

Этой работе он отдался полностью, продолжая обсуждать с коллегами готовящийся проект до самого утра.

«Когда я через полвека вспоминаю, из чего слагалась моя деятельность в эпоху освобождения крестьян, я часто сам недоумеваю, откуда почерпал я силы для исполнения всех обязанностей, которые принимались мною на себя с таким беззаветным увлечением», — вспоминал он позже.

Кроме того, в течение 33 лет Семенов возглавлял статистическое дело в России, и его можно без преувеличения назвать создателем отечественной административной статистики. В 1869 году под его личным наблюдением была проведена перепись Санкт-Петербурга, которая в дальнейшем стала образцом для последующих городских переписей в Российской империи.

За долгие годы своей работы, продуктивность которой поражает, Петр Петрович опубликовал множество научных трудов, из которых стоит особенно выделить пятитомник «Географическо‑статистического словаря Российской империи» и «Историю полувековой деятельности Императорского Русского Географического общества 1845–1895» в трех частях.

К слову о его работе в РГО — он являлся вице-председателем и фактическим руководителем общества на протяжении 41 года (с 1873 по 1914). В этот период Русское географическое общество снарядило 170 экспедиций, для многих из которых Семенов лично писал инструкции, искал средства и добивался публикации собранных материалов.

Помимо протекции, которую он оказывал молодым путешественникам (среди которых был Н. М. Пржевальский), Семенов активно занимался благотворительностью. На протяжении 20 лет он был председателем Общества вспоможения нуждающимся студентам Санкт-Петербургского университета и более 30 лет — Андреевского благотворительного общества, основанного его тестем.

Выдающийся ученый, активный общественный деятель и… знаток нидерландской живописи, собравший богатую коллекцию работ голландских и фламандских художников, которую в 1910 году он передал Эрмитажу.

За свою долгую и плодотворную деятельность в самых разных сферах Петр Петрович получил множество орденов, причем не только отечественных — его заслуги были признаны как в Европе, так и в Африке. А знаменитую приписку «Тян-Шанский» к своей фамилии Петр Семенов получил в 1906 году за первое исследование этой горной страны.

Выдающиеся заслуги ученого‑энциклопедиста увековечены названием в его честь 11 географических местностей в Азии, Северной Америке и на Шпицбергене и около ста новых видов растений и насекомых. РГО и по сей день награждает географов за выдающиеся достижения золотой и серебряной медалями имени П. П. Семенова.

Узнать больше о жизни этого великого человека можно в одном из его мемориальных музеев: один находится в родовом поместье Рязанка, где родился ученый, а другой — в деревне Гремячка, в доме, где семья П. П. Семенова-Тян-Шанского жила в летнее время).

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Семёнов-Тян-Шанский.

В Википедии есть статьи о других людях с именем Семёнов, Пётр.

| Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Дата рождения: |

2 (14) января 1827 |

|||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Место рождения: |

Рязанка |

|||||||||||||||||||||||

| Дата смерти: |

26 февраля (11 марта) 1914 (87 лет) |

|||||||||||||||||||||||

| Место смерти: |

Санкт-Петербург |

|||||||||||||||||||||||

| Страна: |

|