Расчет индикаторных погрешностей кислотно-основного титрования

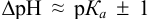

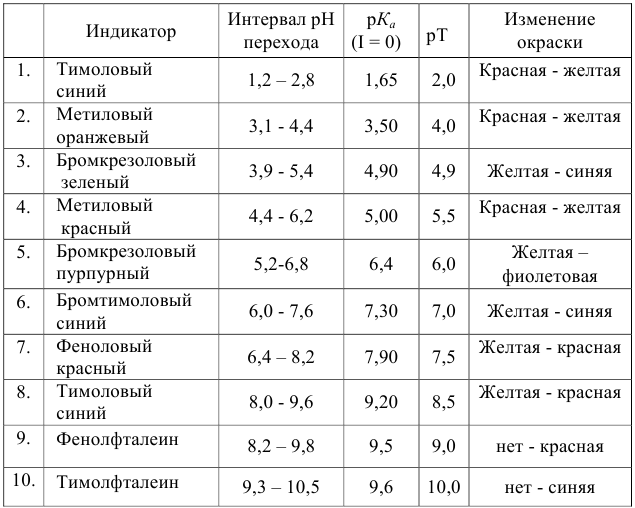

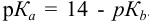

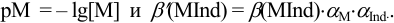

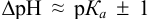

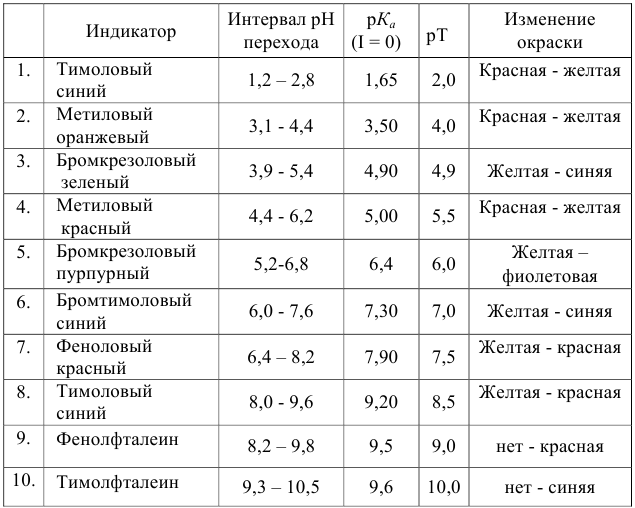

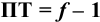

Согласно ионно-хромофорной теории индикаторов, интервал перехода окраски индикатора  (табл. 12). Середина области перехода окраски (при этом pH близко к

(табл. 12). Середина области перехода окраски (при этом pH близко к  ) называется показателем титрования с данным индикатором или рТ индикатора. Индикаторные погрешности отсутствуют, когда рТ индикатора практически совпадает с pH в ТЭ. Основой для выбора индикатора является расчет и построение кривой титрования, определение области скачка и pH в ТЭ.

) называется показателем титрования с данным индикатором или рТ индикатора. Индикаторные погрешности отсутствуют, когда рТ индикатора практически совпадает с pH в ТЭ. Основой для выбора индикатора является расчет и построение кривой титрования, определение области скачка и pH в ТЭ.

Таблица 8.12

Важнейшие кислотно-основные индикаторы

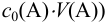

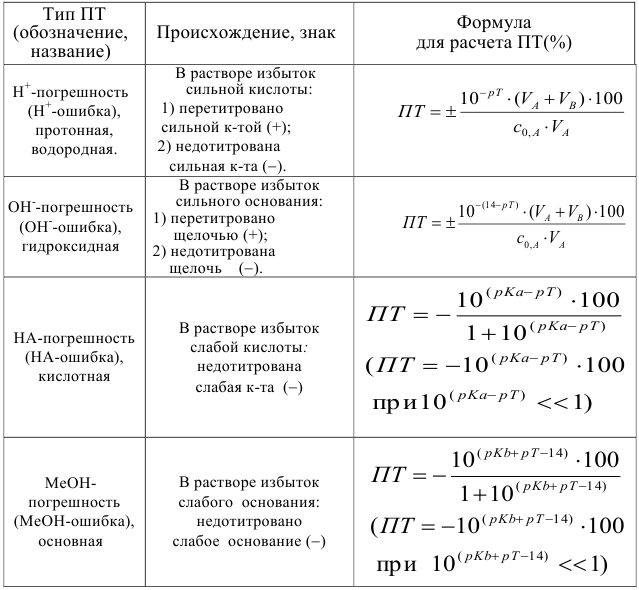

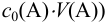

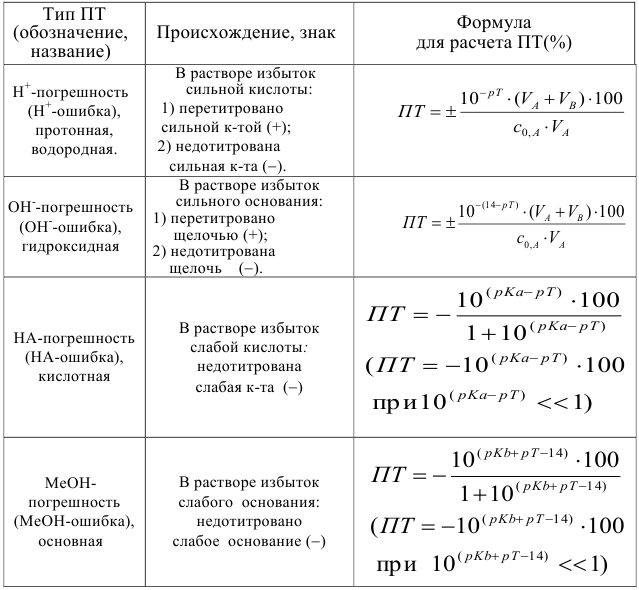

При правильно выбранном индикаторе индикаторная ПТ не должна превышать заданную погрешность измерения объема раствора в титриметрии. Типы (виды) индикаторных ПТ кислотно-осиовиого титрования и названия, встречающиеся в разных учебниках и сборниках задач, происхождение погрешностей и формулы для расчета приведены в табл. 8.13. Формулы легко выводятся из определения погрешности титрования как отношения недотитро-ванного или перетитрованного количества кислоты или основания к первоначально взятому для титрования (то есть к произведению  . Погрешность выражают в %, а вид и знак устанавливают по ходу процесса (кривой) титрования и составу раствора в КТТ (табл. 8.13, примеры 8.28 и 8.29).

. Погрешность выражают в %, а вид и знак устанавливают по ходу процесса (кривой) титрования и составу раствора в КТТ (табл. 8.13, примеры 8.28 и 8.29).

Таблица 8.13

Индикаторные погрешности кислотно-основного титрования

Пример 8.28.

Выберите подходящие индикаторы, определите тип индикаторных погрешностей и рассчитайте ПТ при титровании а)  и б)

и б)  рабочим раствором

рабочим раствором  в условиях примера 8.21, если считать относительную погрешность измерения объема 0,4 %.

в условиях примера 8.21, если считать относительную погрешность измерения объема 0,4 %.

Решение:

а). Как следует из табл. 8.4 и рис. 8.1(1), для случая титрования  при погрешности определения объема 0,4 % область скачка на кривой титрования соответствует изменению pH от 3,4 до 10,9, а

при погрешности определения объема 0,4 % область скачка на кривой титрования соответствует изменению pH от 3,4 до 10,9, а  равен 7,0. Следовательно, для титрования можно выбрать индикаторы от №2 до №10 (табл. 8.12), т. к. их рТ и интервалы перехода окраски находятся в области скачка кривой.

равен 7,0. Следовательно, для титрования можно выбрать индикаторы от №2 до №10 (табл. 8.12), т. к. их рТ и интервалы перехода окраски находятся в области скачка кривой.

Однако используемые для расчета ПТ формулы показывают, что чем ближе рТ и  , тем меньше ПТ. «Идеально» подходит бромтимоловый синий, поскольку его рТ 7 практически совпадает с

, тем меньше ПТ. «Идеально» подходит бромтимоловый синий, поскольку его рТ 7 практически совпадает с  .

.

Рассчитаем величину ПТ с двумя индикаторами: с рТ <  и с р Г >

и с р Г >  и проверим их пригодность для титрования в заданных условиях.

и проверим их пригодность для титрования в заданных условиях.

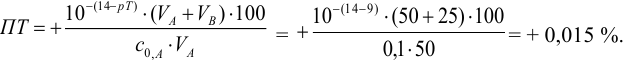

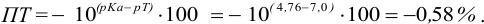

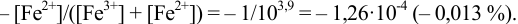

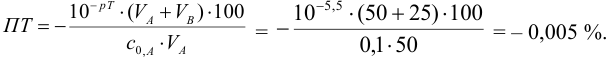

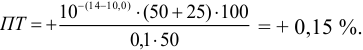

С индикатором метиловым красным (рТ 5,5 <  ) в растворе остается неоттитрованная сильная кислота, следовательно, возникает протонная ошибка со знаком «-» (см. формулы в табл. 8.13):

) в растворе остается неоттитрованная сильная кислота, следовательно, возникает протонная ошибка со знаком «-» (см. формулы в табл. 8.13):

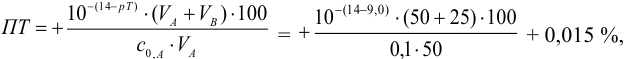

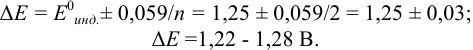

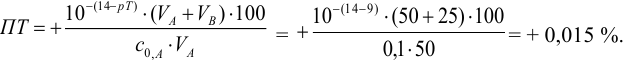

С индикатором фенолфталеином (рТ 9,0 >  ) в растворе -избыток сильного основания, в результате чего ПТ представляет собой

) в растворе -избыток сильного основания, в результате чего ПТ представляет собой  — ошибку (гидроксидную) со знаком «+»:

— ошибку (гидроксидную) со знаком «+»:

В данном случае оба индикатора пригодны, поскольку вычисленные значения ПТ не превышают заданную погрешность титрования (0,4%), но с метиловым красным систематическая индикаторная погрешность меньше.

б). При титровании  (табл. 8.5, рис. 8.1(2)) для той же точности титрования (99,6%) величина скачка меньше и составляет 7,2 — 10,9, а

(табл. 8.5, рис. 8.1(2)) для той же точности титрования (99,6%) величина скачка меньше и составляет 7,2 — 10,9, а  — 8,9. Круг пригодных индикаторов сужается до №7 — №9. Для индикаторов с рТ >

— 8,9. Круг пригодных индикаторов сужается до №7 — №9. Для индикаторов с рТ >  , как и в случае (а), ПТ соответствует

, как и в случае (а), ПТ соответствует  — ошибке (гидроксидной) со знаком «+».

— ошибке (гидроксидной) со знаком «+».

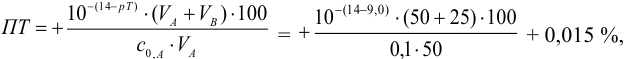

Например, при выборе фенолфталеина (рТ = 9,0):

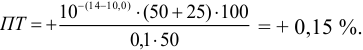

а при выборе тимолфталеина (рТ = 10,0) погрешность возрастает в 10 раз:

Выбор фенолфталеина приводит к меньшей индикаторной погрешности титрования  , но могут использоваться оба индикатора.

, но могут использоваться оба индикатора.

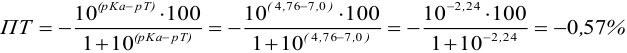

При титровании с индикаторами, для которых рТ < рНтэ, в растворе остается неоттитрованная слабая кислота, т. е. присутствует НА-ошибка (кислотная) со знаком «-» (см. табл. 8.13). Если использовать индикатор бромтимоловый синий (рТ 7,0), то вычисленная ПТ не удовлетворяет заданной точности, индикатор не пригоден:

или при проведении расчета по приближенной формуле:

Пример 8.29.

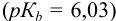

Какой индикатор позволяет оттитровать 0,1000 М гидразин  0,1000 М раствором

0,1000 М раствором  с меньшей погрешностью: бромкрезоловый пурпурный (рТ 6,0) или метиловый красный (рТ 5,5)?

с меньшей погрешностью: бромкрезоловый пурпурный (рТ 6,0) или метиловый красный (рТ 5,5)?

Решение:

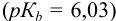

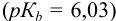

Реакция титрования:

приводит к образованию слабой сопряженной кислоты

. Тогда

. Тогда  и вычисляется с учетом того, что

и вычисляется с учетом того, что  :

:

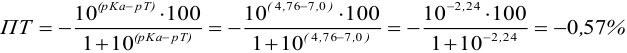

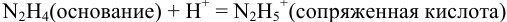

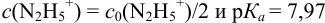

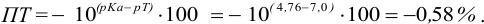

Сравнивая рТ индикаторов и  , видим, что в обоих случаях остается неоттитрованный гидразин, поэтому для оценки ПТ рассчитываем

, видим, что в обоих случаях остается неоттитрованный гидразин, поэтому для оценки ПТ рассчитываем  ошибку (основную) со знаком «-». С бромкрезоловым пурпурным (рТ 6):

ошибку (основную) со знаком «-». С бромкрезоловым пурпурным (рТ 6):

и с метиловым красным (рТ 5,5):

Из предложенных индикаторов метиловый красный позволяет провести титрование гидразина с меньшей погрешностью.

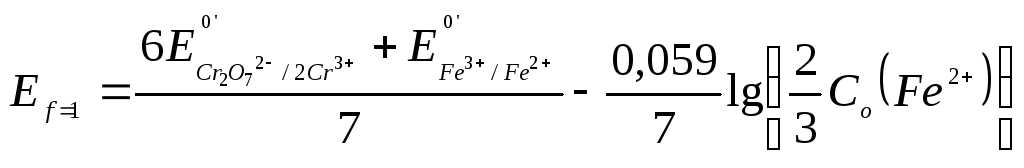

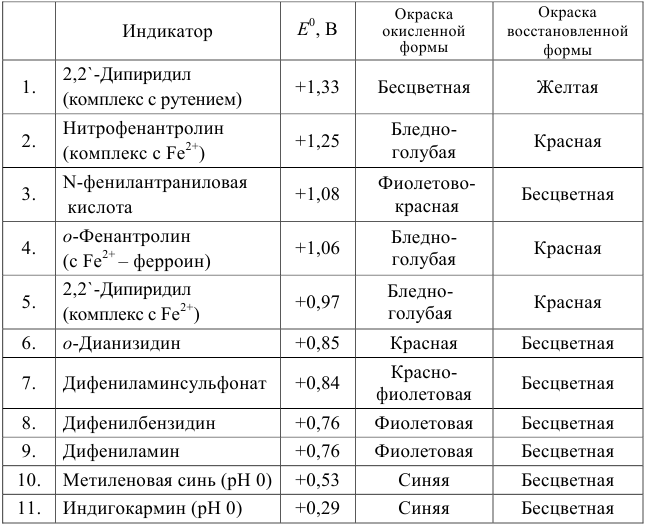

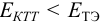

Расчет индикаторных погрешностей окислительно-восстановительного титрования

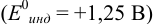

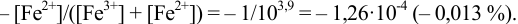

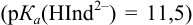

При использовании окислительно-восстановительных (редокс) индикаторов потенциал в ТЭ  может не совпадать с потенциалом

может не совпадать с потенциалом  , который связан с

, который связан с  . (табл. 8.14) и интервалом перехода его окраски

. (табл. 8.14) и интервалом перехода его окраски  .

.

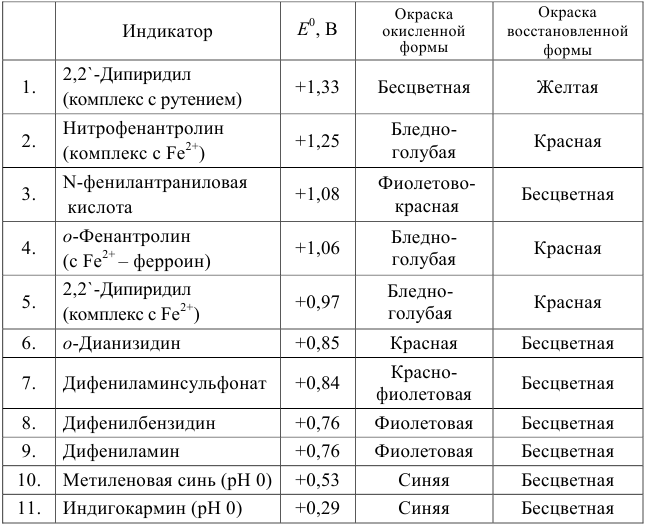

Таблица 8.14

Примеры распространенных окислительно-восстановительных индикаторов

Полуреакция восстановления и интервал перехода индикатора:

Наиболее часто в полуреакции восстановления (окисления) индикатора участвуют 2 электрона. Для индикаторов №1 — №6  слабо зависит от pH. При расчете ПТ необходимо:

слабо зависит от pH. При расчете ПТ необходимо:

- сравнить

для выбора редокс-пары участников реакции титрования и уравнения Нернста для расчета ПТ.

для выбора редокс-пары участников реакции титрования и уравнения Нернста для расчета ПТ.

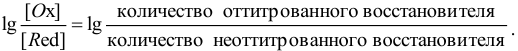

Например, если  при титровании восстановителя (пример 8.30-а), то реакция не завершена; из уравнения Нернста для полуреакции титруемого компонента находят (объемы раствора в числителе и знаменателе одинаковы):

при титровании восстановителя (пример 8.30-а), то реакция не завершена; из уравнения Нернста для полуреакции титруемого компонента находят (объемы раствора в числителе и знаменателе одинаковы):

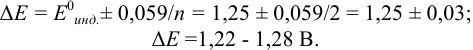

Сумма числителя и знаменателя здесь составляет 100 % титруемого вещества. Индикатор считается пригодным, если ПТ не превышает 0,1 -0,2%.

Пример 8.30.

Выберите подходящие индикаторы, определите тип индикаторных погрешностей и рассчитайте ПТ при титровании раствора соли  раствором соли

раствором соли  .

.

Решение:

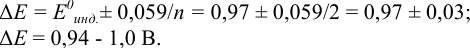

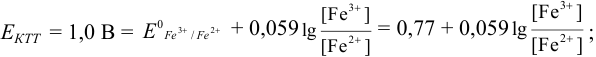

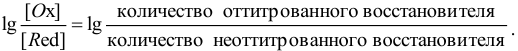

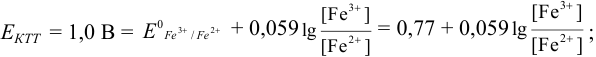

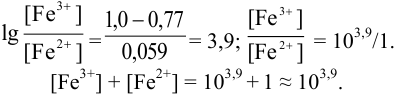

Как следует из табл. 8.8 и рис. 8.3 (кривая 1, пример 8.25), область скачка (при относительной погрешности измерения объема 0,1 %) на кривой титрования 0,95 — 1,26 В, а  . Следовательно, для титрования можно выбрать индикаторы от №3 до №5 (табл. 8.14).

. Следовательно, для титрования можно выбрать индикаторы от №3 до №5 (табл. 8.14).

Выберем для рассмотрения порядка расчета два индикатора:

а) с  -дипиридил, для которого

-дипиридил, для которого

б) с  , например нитрофенантролин

, например нитрофенантролин  .

.

В случае а) интервал перехода индикатора:

Изменение окраски заканчивается при  = 1,0 В. В растворе остаются неоттитрованными ионы

= 1,0 В. В растворе остаются неоттитрованными ионы  (оттитрованные ионы -ионы

(оттитрованные ионы -ионы  ). Для расчета ПТ используем уравнение Нернста для ре-докс- пары титруемого компонента (

). Для расчета ПТ используем уравнение Нернста для ре-докс- пары титруемого компонента ( /

/ ):

):

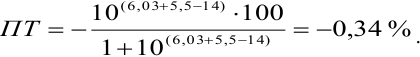

Тогда: ПТ =

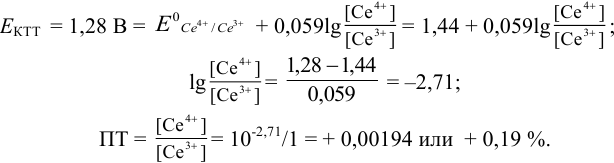

В случае б) интервал перехода индикатора нитрофенантролина в виде комплекса с  составляет:

составляет:

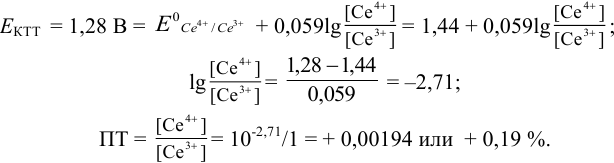

Изменение окраски заканчивается при  = 1,28 В и раствор перетитровывается. В этом случае ПТ имеет положительный знак и рассчитывается по уравнению Нернста для редокс-пары, образуемой титрантом

= 1,28 В и раствор перетитровывается. В этом случае ПТ имеет положительный знак и рассчитывается по уравнению Нернста для редокс-пары, образуемой титрантом  .

.

Тогда количество  (после ТЭ образования

(после ТЭ образования  не происходит) соответствует количеству взятых для титрования ионов

не происходит) соответствует количеству взятых для титрования ионов  , а количество

, а количество  — их перетитрованному количеству.

— их перетитрованному количеству.

Таким образом, оба выбранных индикатора оказались приемлемыми.

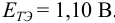

Расчет индикаторных погрешностей комплексонометрического титрования

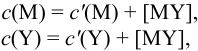

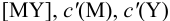

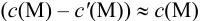

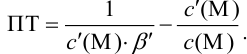

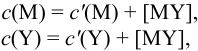

В конечной точке титрования общие концентрации определяемого иона с(М) и титранта c(Y) можно представить выражениями {для упрощения записи в общем виде упустим заряды ионов):

где  — концентрация всех форм определяемого иона, кроме входящего в комплекс

— концентрация всех форм определяемого иона, кроме входящего в комплекс  — концентрация всех форм титранта, кроме входящего в комплекс MY.

— концентрация всех форм титранта, кроме входящего в комплекс MY.

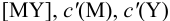

Условные константы устойчивости (см. выражение 8.16) связывают

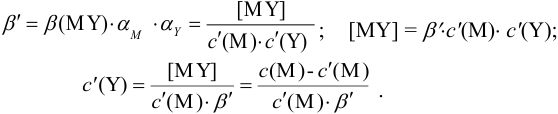

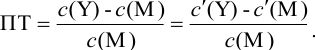

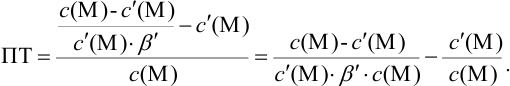

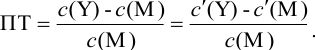

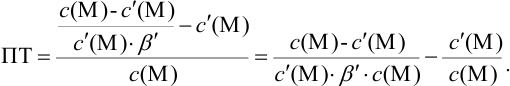

Отсюда относительная погрешность титрования (ПТ) определяется выражением (с учетом (8.18) и (8.19)):

Подставляем в это уравнение выражение для  (8.20):

(8.20):

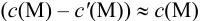

Вблизи ТЭ  очень мала, поэтому

очень мала, поэтому  ,

,

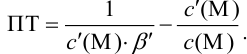

следовательно:

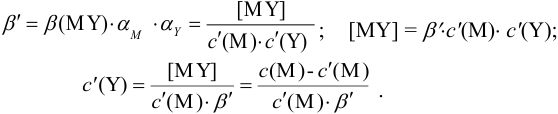

Выражение (8.21) тождественно выражению:  . Если конечная точка титрования находится после точки эквивалентности (степень оттитрованности

. Если конечная точка титрования находится после точки эквивалентности (степень оттитрованности  ), то относительная погрешность будет положительной. В случае недотитровывания, т. е. когда конечная точка титрования будет зафиксирована с помощью индикатора до точки эквивалентности

), то относительная погрешность будет положительной. В случае недотитровывания, т. е. когда конечная точка титрования будет зафиксирована с помощью индикатора до точки эквивалентности  , ПТ будет со знаком «-».

, ПТ будет со знаком «-».

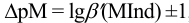

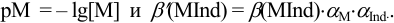

Конечная точка титрования определяется интервалом перехода окраски индикатора (интервалом рМ, в котором индикатор меняет свою окраску):

, где

, где

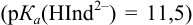

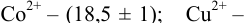

Интервал перехода окраски  индикатора эриохром черный Т

индикатора эриохром черный Т  , образующего комплексы с ионами металлов при pH 10, составляет для ионов:

, образующего комплексы с ионами металлов при pH 10, составляет для ионов:

Пример 8.31.

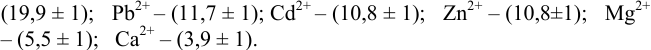

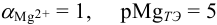

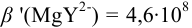

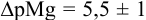

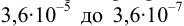

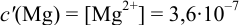

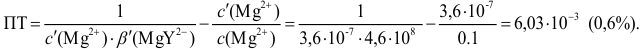

Рассчитайте погрешность титрования 0,1 ОМ раствора  0,10 М раствором ЭДТА в присутствии индикатора эриохром черный Т в аммиачном буферном растворе при pH 10 и

0,10 М раствором ЭДТА в присутствии индикатора эриохром черный Т в аммиачном буферном растворе при pH 10 и  = 0,2 моль/л (см. условия в примере 8.27).

= 0,2 моль/л (см. условия в примере 8.27).

Решение:

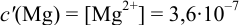

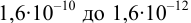

В данных условиях  ,

,

(пример 8.23). Интервал перехода окраски индикатора:

(пример 8.23). Интервал перехода окраски индикатора:  или в интервале концентраций магния от

или в интервале концентраций магния от  . Точка эквивалентности попадает в указанный интервал, индикатор считается пригодным для титрования

. Точка эквивалентности попадает в указанный интервал, индикатор считается пригодным для титрования  , КТТ наступает после ТЭ, когда

, КТТ наступает после ТЭ, когда  моль/л.

моль/л.

Погрешность титрования  с «эриохром черным Т»:

с «эриохром черным Т»:

Пример 8.32.

Докажите возможность использования индикатора эриохром черный Т для титрования 0,010 М раствора  0,010 М раствором ЭДТА при pH = 10 и

0,010 М раствором ЭДТА при pH = 10 и  = 0,10 моль/л. Рассчитайте погрешность титрования при использовании этого индикатора.

= 0,10 моль/л. Рассчитайте погрешность титрования при использовании этого индикатора.

Решение:

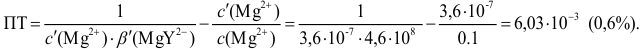

1. Рассчитаем условную константу  .

.

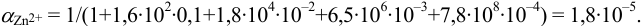

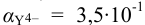

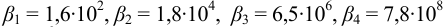

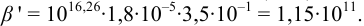

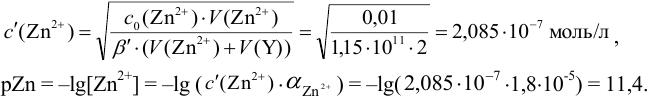

Общие константы устойчивости для аммиачных комплексов  (табл. 4 приложения):

(табл. 4 приложения):  . Для свободных ионов

. Для свободных ионов  по формуле (2.8) предварительно рассчитаем

по формуле (2.8) предварительно рассчитаем  :

:

По табл. 7 и табл. 4 приложения находим  ,

,  . Константа устойчивости комплекса

. Константа устойчивости комплекса  с ЭДТА при заданных условиях с учетом выражения (8.16):

с ЭДТА при заданных условиях с учетом выражения (8.16):

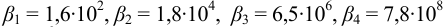

В точке эквивалентности:

Интервал перехода окраски индикатора эриохром черный Т в случае титрования ионов цинка при pH 10:  , т.е. от 9,8 до 11,8 или от

, т.е. от 9,8 до 11,8 или от  моль/л. Точка эквивалентности попадает в интервал концентраций, при которых индикатор меняет свою окраску. Следовательно, эриохром черный Т пригоден для титрования

моль/л. Точка эквивалентности попадает в интервал концентраций, при которых индикатор меняет свою окраску. Следовательно, эриохром черный Т пригоден для титрования  при заданных условиях.

при заданных условиях.

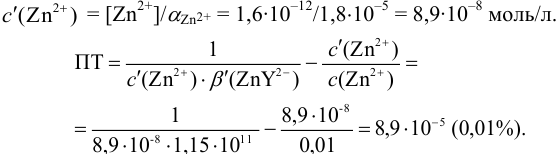

2. Конечная точка титрования наступает при [ ], равной

], равной  моль/л, отсюда концентрация всех форм

моль/л, отсюда концентрация всех форм  , за исключением связанных в комплекс с ЭДТА, составляет:

, за исключением связанных в комплекс с ЭДТА, составляет:

Эти примеры взяты со страницы примеров решения задач по аналитической химии:

Решение задач по аналитической химии

Возможны вам будут полезны эти страницы:

Погрешности титрования

|

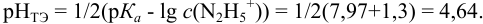

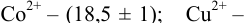

№ |

f |

Состав |

Формула |

Значение |

|

1 |

0,1 |

(Cr2O72-) |

|

0,71 |

|

2 |

0,5 |

0,77 |

||

|

3 |

0,9 |

0,83 |

||

|

4 |

0,99 |

0,89 |

||

|

5 |

0,999 |

0,95 |

||

|

6 |

1 |

(Fe2+), |

|

1,25 |

|

7 |

1,001 |

(Fe2+),

|

|

1,31 |

|

8 |

1,01 |

1,32 |

||

|

9 |

1,1 |

1,33 |

||

|

10 |

1,5 |

1,34 |

Р

ис

ис

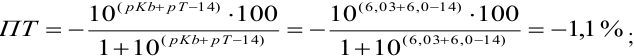

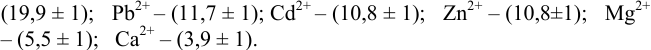

2.Кривая титрования 0,1M

FeSO4

раствором 0,1M

K2Cr2O7.

Выбор индикатора

в окислительно-восстановительном

титровании.

Для обнаружения

конечной точки титрования (КТТ)

используют:

1.Безиндикаторное

титрование.

2.Специфические

индикаторы.

3.Окислительно-восстановительные

индикаторы.

К безиндикаторному

титрованию относится перманганатометрия.

После ТЭ появляется одна лишняя капля

титранта, и раствор окрашивается в

розовый цвет.

При титровании разбавленными растворами

(с концентрацией менее 0,02М) применяют

редокс-индикаторы, такие как дифениламин

сульфокислота или ферроин.

Специфические

индикаторы – вещества, которые образуют

либо с титрантом, либо с титруемым

раствором окрашенные соединения

(например, в иодометрии используют

специфический индикатор – крахмал).

Окислительно-восстановительные

(редокс-индикаторы) – органические

соединения, у которых окисленная и

восстановленная формы имеют различную

окраску.

В данном методе

для фиксирования точки эквивалентности

используем редокс-индикаторы – это

соединения,способные к окислению или

восстановлению, причем их окисленная

и восстановленная форма имеет разную

окраску. Таким образом, если редокс-индикатор

изменит окраску в пределах скачка

титрования и человек заметит это

изменение окраски, титрование можно

заканчивать и погрешноть составит в

пределах скачка титрования, то есть

![]() 0,1

0,1

.%

Обозначим IndOx

и IndRed-

как сопряжённые окисленная и восстановленная

формы индикатора.

Тогда для этой

пары:

IndOx

+ ne![]() IndRed

IndRed

Уравнение Нернста

(250С)

без учета конкурирующех реакций и ионной

силы имеет вид:

![]()

Таким образом

выбор индикатора зависит от стандартного

потенциала, при катором происходит

окисление или восстановление одной

формы в другую. При этом необходимо

учитывать, что человеческий глаз может

воспринимать окраску одной из форм при

определённой концентрации её в растворе.

Для двухцветного индикатора присутствие

одной из форм заметно, если концентрация

её примерно в 10 раз превышает концентрацию

другой формы.

И тогда если

, будет наблюдаться окраска восстановленной

, будет наблюдаться окраска восстановленной

формы, при этом потенциал равен

![]()

А при

![]() будет наблюдаться окраска окисленной

будет наблюдаться окраска окисленной

формы и потенциал выражается соотношением

![]()

Тогда в пределах

потенциалов Е1-Е2—

происходит смена окраски индикатора.

Этот интервал

называется интервалом перехода окраски

индикатора и обозначается

![]() .

.

Потенциал,

при котором резко изменяется окраска

индикатора называется

показателем титрования индикатора и

для большинства индикаторов он

совпадает с серединой интервала, то

есть с стандартным (формальным)

потенциалом редокс-системы индикатора.

Таким

образом, при достижении показателя

титрования редокс-индикатора

необходимо закончить титрование. Точка

на кривой, когда заканчивается

титрования, называется конечной точкой

титрования (КТТ).

Идеальным индикатором являлся бы тот,

у которого показатель титрования

совпадал бы с точкой эквивалентности.

В

общем случае при выборе индикатора

учитывают следующее: интервал перехода

окраски его должен лежать внутри скачка

титрования (или частично накладывался

на скачок титрования).

Итак,

рассмотрим возможности применения

редокс-индикатора дифениламина

для фиксирования точки эквивалентности

титрования железа бихроматом

калия.

Интервал

перехода окраски индикатора дифениламина

Еинд

=0,75±0,03В.

Отмечаем интервал

перехода окраски индикатора на графике.

Видно,

что интервал перехода частично

накладывается на скачок второй кривой

титрования, и следовательно его можно

использовать при титровании

железа бихроматом калия в присутствии

защитной смеси. А если использовать

дифениламин в качестве индикатора в

отсутствии в титруемом

растворе фосфорной кислоты погрешность

титрования возрастет. Для

количественной оценки индикаторной

погрешности титрования необходимо

ее рассчитывать.

Расчет индикаторной

погрешности титровании.

Индикаторная

погрешность вызвана несовпадением

конечной точки

титрования с точкой эквивалентности.

Индикаторная

погрешность (ПТ ) — это систематическая

погрешность

и ее мы можем рассчитать.

ПТ=![]()

![]() или ПТ=+

или ПТ=+![]()

Мы

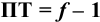

можем выразить ПТ через степень

оттитрованности.

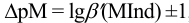

ПT=-(l-

f)∙100%

или ПТ

=

+( f

-1)∙100%

Знаки + и — мы ставим

лишь для обозначения знака ошибки

(положительная — когда раствор

перетитрован, отрицательная — недотитрован).

Если

мы окончили титрование при f

=0,999, на сколько процентов

раствор оттитрован, перетитрован или

недотитрован?. На

0,1% раствор недотитрован. То есть по

грешность титрования ПТ=-0,1%

Таким

образом, если мы сможем вычислить, при

каком значении степени оттитрованности

мы заканчиваем титрование с; данным

индикатором,

мы можем вычислить погрешность титрования.

Мы заканчиваем титрование когда резко

изменилась

окраска индикатора.Резко изменяется

окраска индикатора

когда достигнут окислительно-восстановительный

потенциал сопряженной редокс-пары

индикатора, то есть это значение

показателя, то есть это значение

показателя титрования

редоксиндикатора Е°’инд-ox/

инд-red,

которое дается в справочниках.

Следовательно, зная потенциал системы

титруемого раствора в момент КТТ по тем

же формулам расчета кривой титрования

мы можем рассчитать степень оттитрованносги

(обратное действие расчету кривой

титрования).

В

качестве примера рассмотрим индикатор

дифениламин и рассчитаем ПТ в

присутствии защитной смеси и в отсутствии.

Показатель титрования дифениламина

равен 0,75 В. Потенциал КТТ 0,75 В, а потенциал

в ТЭ равен 1,24 В, поэтому раствор будет

недотитрован. Следовательно для расчета

используем формулу для расчета кривой

до точки

эквивалентности.

В это уравнение

подставляем потенциал системы в КТТ:

Расчет показывает,

что в отсутствии защитной смеси при

титроваие с индикатором дифениламином

ПТ=-6%

А в присутствии-ПТ=-0,1%.

Выводы

Кривая титрования

имеет s-образную

форму. Наблюдаются 3 участка на кривой

– пологий ход кривой титрования до

скачка титрования, скачок титрования

– в области точки эквивалентности, и

пологий ход кривой титрования после

кривой титрования.

Скачок титрования

– это участок на кривой титрования,

когда раствор недотитрован на 0,1% и

перетитрован на 0,1%. То есть скачок

титрования задается точностью, с которой

мы хотим оттитровать анализируемое

соединение.

По кривой титрования

мы видим, что скачок титрования лежит

в области потенциалов от 0,95 до 1,31 и

составляет 0,36 В.

Факторы, влияющие

на скачок окислительно-восстановительного

титрования

Величина скачка

зависит от разницы формальных и ОВ

потенциалов полуреакций, и следовательно

величина скачка зависит от всех тех

факторов, которые влияют на эти потенциалы

(ионная сила, конкурирующие реакции

осадкообразование, комплексообразование,

pH

раствора, температура.

-

Влияние pH

раствора на величину скачка титрования.Так

как в титриметрической реакции участвует

кислородсодержащая частица – бихромат-ион

– pH

будет влиять именно на ОВ потенциал

пары Cr2O72-/

2Cr3+.

Небольшое изменение концентрации ионов

водорода вызовет большое изменение ОВ

потенциала. Увеличение кислотности

титруемого раствора значительно

повышает окислительно-восстановительный

потенциал системы бихромат/хром

трехвалентный (правая ветвь кривой

смещается вверх) и скачок титрования

возрастает. Это достигается введением

в титруемый раствор серной кислоты 1

моль/литр. -

Влияние конкурирующей

реакции комплексообразования (Fe3+)

c

дигидрофосфат ионом.ОВ потенциал

уменьшился на 0,1 В и вся левая ветвь

смещается вниз на 0,1 В, а скачок титрования

при этом увеличивается.

Введение серной

кислоты в титруемый раствор повышает

потенциал системы бихромат ионов, а

введение фосфорной кислоты понижает

потенциал системы железа, что очень

сильно увеличивает скачок титрования.

Смесь серной и фосфорной кислот называется

– защитная смесь. В отсутствии защитной

смеси оттитровать железо бихроматом

калия невозможно.

3. Влияние разбавления

на скачок титрования.Разбавление

(увеличение объема титруемого раствора)

повышает ОВ потенциал системы бихромат

иона. В общем случае мы можем пренебречь

изменение объема титруемого раствора

Расчет индикаторных погрешностей кислотно-основного титрования

Согласно ионно-хромофорной теории индикаторов, интервал перехода окраски индикатора  (табл. 12). Середина области перехода окраски (при этом pH близко к

(табл. 12). Середина области перехода окраски (при этом pH близко к  ) называется показателем титрования с данным индикатором или рТ индикатора. Индикаторные погрешности отсутствуют, когда рТ индикатора практически совпадает с pH в ТЭ. Основой для выбора индикатора является расчет и построение кривой титрования, определение области скачка и pH в ТЭ.

) называется показателем титрования с данным индикатором или рТ индикатора. Индикаторные погрешности отсутствуют, когда рТ индикатора практически совпадает с pH в ТЭ. Основой для выбора индикатора является расчет и построение кривой титрования, определение области скачка и pH в ТЭ.

Таблица 8.12

Важнейшие кислотно-основные индикаторы

При правильно выбранном индикаторе индикаторная ПТ не должна превышать заданную погрешность измерения объема раствора в титриметрии. Типы (виды) индикаторных ПТ кислотно-осиовиого титрования и названия, встречающиеся в разных учебниках и сборниках задач, происхождение погрешностей и формулы для расчета приведены в табл. 8.13. Формулы легко выводятся из определения погрешности титрования как отношения недотитро-ванного или перетитрованного количества кислоты или основания к первоначально взятому для титрования (то есть к произведению  . Погрешность выражают в %, а вид и знак устанавливают по ходу процесса (кривой) титрования и составу раствора в КТТ (табл. 8.13, примеры 8.28 и 8.29).

. Погрешность выражают в %, а вид и знак устанавливают по ходу процесса (кривой) титрования и составу раствора в КТТ (табл. 8.13, примеры 8.28 и 8.29).

Таблица 8.13

Индикаторные погрешности кислотно-основного титрования

Пример 8.28.

Выберите подходящие индикаторы, определите тип индикаторных погрешностей и рассчитайте ПТ при титровании а)  и б)

и б)  рабочим раствором

рабочим раствором  в условиях примера 8.21, если считать относительную погрешность измерения объема 0,4 %.

в условиях примера 8.21, если считать относительную погрешность измерения объема 0,4 %.

Решение:

а). Как следует из табл. 8.4 и рис. 8.1(1), для случая титрования  при погрешности определения объема 0,4 % область скачка на кривой титрования соответствует изменению pH от 3,4 до 10,9, а

при погрешности определения объема 0,4 % область скачка на кривой титрования соответствует изменению pH от 3,4 до 10,9, а  равен 7,0. Следовательно, для титрования можно выбрать индикаторы от №2 до №10 (табл. 8.12), т. к. их рТ и интервалы перехода окраски находятся в области скачка кривой.

равен 7,0. Следовательно, для титрования можно выбрать индикаторы от №2 до №10 (табл. 8.12), т. к. их рТ и интервалы перехода окраски находятся в области скачка кривой.

Однако используемые для расчета ПТ формулы показывают, что чем ближе рТ и  , тем меньше ПТ. «Идеально» подходит бромтимоловый синий, поскольку его рТ 7 практически совпадает с

, тем меньше ПТ. «Идеально» подходит бромтимоловый синий, поскольку его рТ 7 практически совпадает с  .

.

Рассчитаем величину ПТ с двумя индикаторами: с рТ <  и с р Г >

и с р Г >  и проверим их пригодность для титрования в заданных условиях.

и проверим их пригодность для титрования в заданных условиях.

С индикатором метиловым красным (рТ 5,5 <  ) в растворе остается неоттитрованная сильная кислота, следовательно, возникает протонная ошибка со знаком «-» (см. формулы в табл. 8.13):

) в растворе остается неоттитрованная сильная кислота, следовательно, возникает протонная ошибка со знаком «-» (см. формулы в табл. 8.13):

С индикатором фенолфталеином (рТ 9,0 >  ) в растворе -избыток сильного основания, в результате чего ПТ представляет собой

) в растворе -избыток сильного основания, в результате чего ПТ представляет собой  — ошибку (гидроксидную) со знаком «+»:

— ошибку (гидроксидную) со знаком «+»:

В данном случае оба индикатора пригодны, поскольку вычисленные значения ПТ не превышают заданную погрешность титрования (0,4%), но с метиловым красным систематическая индикаторная погрешность меньше.

б). При титровании  (табл. 8.5, рис. 8.1(2)) для той же точности титрования (99,6%) величина скачка меньше и составляет 7,2 — 10,9, а

(табл. 8.5, рис. 8.1(2)) для той же точности титрования (99,6%) величина скачка меньше и составляет 7,2 — 10,9, а  — 8,9. Круг пригодных индикаторов сужается до №7 — №9. Для индикаторов с рТ >

— 8,9. Круг пригодных индикаторов сужается до №7 — №9. Для индикаторов с рТ >  , как и в случае (а), ПТ соответствует

, как и в случае (а), ПТ соответствует  — ошибке (гидроксидной) со знаком «+».

— ошибке (гидроксидной) со знаком «+».

Например, при выборе фенолфталеина (рТ = 9,0):

а при выборе тимолфталеина (рТ = 10,0) погрешность возрастает в 10 раз:

Выбор фенолфталеина приводит к меньшей индикаторной погрешности титрования  , но могут использоваться оба индикатора.

, но могут использоваться оба индикатора.

При титровании с индикаторами, для которых рТ < рНтэ, в растворе остается неоттитрованная слабая кислота, т. е. присутствует НА-ошибка (кислотная) со знаком «-» (см. табл. 8.13). Если использовать индикатор бромтимоловый синий (рТ 7,0), то вычисленная ПТ не удовлетворяет заданной точности, индикатор не пригоден:

или при проведении расчета по приближенной формуле:

Пример 8.29.

Какой индикатор позволяет оттитровать 0,1000 М гидразин  0,1000 М раствором

0,1000 М раствором  с меньшей погрешностью: бромкрезоловый пурпурный (рТ 6,0) или метиловый красный (рТ 5,5)?

с меньшей погрешностью: бромкрезоловый пурпурный (рТ 6,0) или метиловый красный (рТ 5,5)?

Решение:

Реакция титрования:

приводит к образованию слабой сопряженной кислоты

. Тогда

. Тогда  и вычисляется с учетом того, что

и вычисляется с учетом того, что  :

:

Сравнивая рТ индикаторов и  , видим, что в обоих случаях остается неоттитрованный гидразин, поэтому для оценки ПТ рассчитываем

, видим, что в обоих случаях остается неоттитрованный гидразин, поэтому для оценки ПТ рассчитываем  ошибку (основную) со знаком «-». С бромкрезоловым пурпурным (рТ 6):

ошибку (основную) со знаком «-». С бромкрезоловым пурпурным (рТ 6):

и с метиловым красным (рТ 5,5):

Из предложенных индикаторов метиловый красный позволяет провести титрование гидразина с меньшей погрешностью.

Расчет индикаторных погрешностей окислительно-восстановительного титрования

При использовании окислительно-восстановительных (редокс) индикаторов потенциал в ТЭ  может не совпадать с потенциалом

может не совпадать с потенциалом  , который связан с

, который связан с  . (табл. 8.14) и интервалом перехода его окраски

. (табл. 8.14) и интервалом перехода его окраски  .

.

Таблица 8.14

Примеры распространенных окислительно-восстановительных индикаторов

Полуреакция восстановления и интервал перехода индикатора:

Наиболее часто в полуреакции восстановления (окисления) индикатора участвуют 2 электрона. Для индикаторов №1 — №6  слабо зависит от pH. При расчете ПТ необходимо:

слабо зависит от pH. При расчете ПТ необходимо:

- сравнить

для выбора редокс-пары участников реакции титрования и уравнения Нернста для расчета ПТ.

для выбора редокс-пары участников реакции титрования и уравнения Нернста для расчета ПТ.

Например, если  при титровании восстановителя (пример 8.30-а), то реакция не завершена; из уравнения Нернста для полуреакции титруемого компонента находят (объемы раствора в числителе и знаменателе одинаковы):

при титровании восстановителя (пример 8.30-а), то реакция не завершена; из уравнения Нернста для полуреакции титруемого компонента находят (объемы раствора в числителе и знаменателе одинаковы):

Сумма числителя и знаменателя здесь составляет 100 % титруемого вещества. Индикатор считается пригодным, если ПТ не превышает 0,1 -0,2%.

Пример 8.30.

Выберите подходящие индикаторы, определите тип индикаторных погрешностей и рассчитайте ПТ при титровании раствора соли  раствором соли

раствором соли  .

.

Решение:

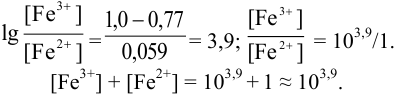

Как следует из табл. 8.8 и рис. 8.3 (кривая 1, пример 8.25), область скачка (при относительной погрешности измерения объема 0,1 %) на кривой титрования 0,95 — 1,26 В, а  . Следовательно, для титрования можно выбрать индикаторы от №3 до №5 (табл. 8.14).

. Следовательно, для титрования можно выбрать индикаторы от №3 до №5 (табл. 8.14).

Выберем для рассмотрения порядка расчета два индикатора:

а) с  -дипиридил, для которого

-дипиридил, для которого

б) с  , например нитрофенантролин

, например нитрофенантролин  .

.

В случае а) интервал перехода индикатора:

Изменение окраски заканчивается при  = 1,0 В. В растворе остаются неоттитрованными ионы

= 1,0 В. В растворе остаются неоттитрованными ионы  (оттитрованные ионы -ионы

(оттитрованные ионы -ионы  ). Для расчета ПТ используем уравнение Нернста для ре-докс- пары титруемого компонента (

). Для расчета ПТ используем уравнение Нернста для ре-докс- пары титруемого компонента ( /

/ ):

):

Тогда: ПТ =

В случае б) интервал перехода индикатора нитрофенантролина в виде комплекса с  составляет:

составляет:

Изменение окраски заканчивается при  = 1,28 В и раствор перетитровывается. В этом случае ПТ имеет положительный знак и рассчитывается по уравнению Нернста для редокс-пары, образуемой титрантом

= 1,28 В и раствор перетитровывается. В этом случае ПТ имеет положительный знак и рассчитывается по уравнению Нернста для редокс-пары, образуемой титрантом  .

.

Тогда количество  (после ТЭ образования

(после ТЭ образования  не происходит) соответствует количеству взятых для титрования ионов

не происходит) соответствует количеству взятых для титрования ионов  , а количество

, а количество  — их перетитрованному количеству.

— их перетитрованному количеству.

Таким образом, оба выбранных индикатора оказались приемлемыми.

Расчет индикаторных погрешностей комплексонометрического титрования

В конечной точке титрования общие концентрации определяемого иона с(М) и титранта c(Y) можно представить выражениями {для упрощения записи в общем виде упустим заряды ионов):

где  — концентрация всех форм определяемого иона, кроме входящего в комплекс

— концентрация всех форм определяемого иона, кроме входящего в комплекс  — концентрация всех форм титранта, кроме входящего в комплекс MY.

— концентрация всех форм титранта, кроме входящего в комплекс MY.

Условные константы устойчивости (см. выражение 8.16) связывают

Отсюда относительная погрешность титрования (ПТ) определяется выражением (с учетом (8.18) и (8.19)):

Подставляем в это уравнение выражение для  (8.20):

(8.20):

Вблизи ТЭ  очень мала, поэтому

очень мала, поэтому  ,

,

следовательно:

Выражение (8.21) тождественно выражению:  . Если конечная точка титрования находится после точки эквивалентности (степень оттитрованности

. Если конечная точка титрования находится после точки эквивалентности (степень оттитрованности  ), то относительная погрешность будет положительной. В случае недотитровывания, т. е. когда конечная точка титрования будет зафиксирована с помощью индикатора до точки эквивалентности

), то относительная погрешность будет положительной. В случае недотитровывания, т. е. когда конечная точка титрования будет зафиксирована с помощью индикатора до точки эквивалентности  , ПТ будет со знаком «-».

, ПТ будет со знаком «-».

Конечная точка титрования определяется интервалом перехода окраски индикатора (интервалом рМ, в котором индикатор меняет свою окраску):

, где

, где

Интервал перехода окраски  индикатора эриохром черный Т

индикатора эриохром черный Т  , образующего комплексы с ионами металлов при pH 10, составляет для ионов:

, образующего комплексы с ионами металлов при pH 10, составляет для ионов:

Пример 8.31.

Рассчитайте погрешность титрования 0,1 ОМ раствора  0,10 М раствором ЭДТА в присутствии индикатора эриохром черный Т в аммиачном буферном растворе при pH 10 и

0,10 М раствором ЭДТА в присутствии индикатора эриохром черный Т в аммиачном буферном растворе при pH 10 и  = 0,2 моль/л (см. условия в примере 8.27).

= 0,2 моль/л (см. условия в примере 8.27).

Решение:

В данных условиях  ,

,

(пример 8.23). Интервал перехода окраски индикатора:

(пример 8.23). Интервал перехода окраски индикатора:  или в интервале концентраций магния от

или в интервале концентраций магния от  . Точка эквивалентности попадает в указанный интервал, индикатор считается пригодным для титрования

. Точка эквивалентности попадает в указанный интервал, индикатор считается пригодным для титрования  , КТТ наступает после ТЭ, когда

, КТТ наступает после ТЭ, когда  моль/л.

моль/л.

Погрешность титрования  с «эриохром черным Т»:

с «эриохром черным Т»:

Пример 8.32.

Докажите возможность использования индикатора эриохром черный Т для титрования 0,010 М раствора  0,010 М раствором ЭДТА при pH = 10 и

0,010 М раствором ЭДТА при pH = 10 и  = 0,10 моль/л. Рассчитайте погрешность титрования при использовании этого индикатора.

= 0,10 моль/л. Рассчитайте погрешность титрования при использовании этого индикатора.

Решение:

1. Рассчитаем условную константу  .

.

Общие константы устойчивости для аммиачных комплексов  (табл. 4 приложения):

(табл. 4 приложения):  . Для свободных ионов

. Для свободных ионов  по формуле (2.8) предварительно рассчитаем

по формуле (2.8) предварительно рассчитаем  :

:

По табл. 7 и табл. 4 приложения находим  ,

,  . Константа устойчивости комплекса

. Константа устойчивости комплекса  с ЭДТА при заданных условиях с учетом выражения (8.16):

с ЭДТА при заданных условиях с учетом выражения (8.16):

В точке эквивалентности:

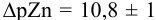

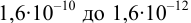

Интервал перехода окраски индикатора эриохром черный Т в случае титрования ионов цинка при pH 10:  , т.е. от 9,8 до 11,8 или от

, т.е. от 9,8 до 11,8 или от  моль/л. Точка эквивалентности попадает в интервал концентраций, при которых индикатор меняет свою окраску. Следовательно, эриохром черный Т пригоден для титрования

моль/л. Точка эквивалентности попадает в интервал концентраций, при которых индикатор меняет свою окраску. Следовательно, эриохром черный Т пригоден для титрования  при заданных условиях.

при заданных условиях.

2. Конечная точка титрования наступает при [ ], равной

], равной  моль/л, отсюда концентрация всех форм

моль/л, отсюда концентрация всех форм  , за исключением связанных в комплекс с ЭДТА, составляет:

, за исключением связанных в комплекс с ЭДТА, составляет:

Эти примеры взяты со страницы примеров решения задач по аналитической химии:

Решение задач по аналитической химии

Возможны вам будут полезны эти страницы: