Софизм как логическая ошибка

Ошибочные суждения – отдельная и весьма занимательная часть логики. Они часто встречаются в обыденной речи и, как правило, являются случайными (паралогизмы). Но если логическая ошибка допущена в умозаключении нарочно, с целью запутать собеседника и сбить его с верной линии размышления, то здесь речь идет о софизме.

Слово «софизм» имеет греческие корни и в переводе с этого языка означает «хитрая выдумка», или «уловка». Под софизмом принято подразумевать умозаключение, которое основано на каком-либо заведомо неверном утверждении. В отличие от паралогизма, софизм – это преднамеренное и сознательное нарушение логических правил. Таким образом, любой софизм всегда содержит в себе одну или несколько, зачастую довольно искусно замаскированных, логических ошибок.

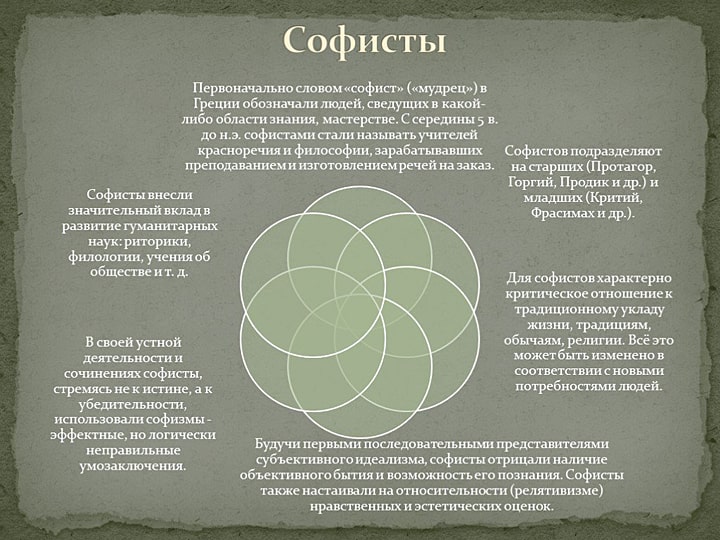

Софистами называли некоторых древнегреческих философов 4 – 5 века до н.э., которые достигли больших успехов в искусстве логики. Затем, в период падения нравов в обществе Древней Греции, один за другим стали появляться, так называемые, учителя красноречия, считавшие своей целью распространение мудрости, и именно поэтому они также нарекли себе софистами. Они рассуждали и несли в массы свои умозаключения, но проблема заключалась в том, что эти софисты не были учеными. Многие их речи, убедительные на первый взгляд, основывались на заведомо ложных и неправильно истолкованных истинах. Аристотель говорил о софизме, как о «мнимых доказательствах». Истина не была целью софистов, они стремились любым путем победить в споре или получить практическую выгоду, делая акцент на красноречии и искаженных фактах.

Ошибки подобного рода особенно часто встречаются в древних математических науках – арифметические, алгебраические и геометрические софизмы. Кроме математических, существуют также терминологические, психологические и, наконец, логические софизмы, которые в большинстве своем выглядят как бессмысленная игра, опирающаяся на многозначность тех или иных языковых выражений, недосказанность, неполноту, разницу в контекстах. Например:

«Человек имеет то, чего он не терял. Человек не терял хвоста. Значит, у него есть хвост».

«Можно видеть, не имея правого глаза, точно также можно видеть, не имея левого. Кроме правого и левого, у человека других глаз нет. Из чего следует, что для того чтобы видеть, совсем необязательно иметь глаза».

«Чем больше водки пить, тем больше будут трястись руки. Чем больше будут трястись руки, тем больше спиртного будет проливаться. Чем больше спиртного будет пролито, тем меньше будет выпито. Вывод: чтобы меньше пить, надо пить больше».

«Сократ – человек, но, с другой стороны, человек – это не то же самое, что Сократ. Значит, Сократ – это не Сократ, а что-то иное».

Видео по теме

Содержание

- Что такое Логическая Ошибка

- Нарушение закона тождества

- Нарушение закона исключенного третьего

- Логические ошибки мышления

- Логика Галилея

- Софизмы

- Разные числа

- Женщина – не человек

- Знаешь то, чего не знаешь

- Лекарство

- Вор

- Как разоблачать софизмы

- Паралогизмы

- Логические парадоксы

- Парадокс лжеца

- Парадокс деревенского парикмахера

- Протагор и Эватл

- Как избегать логических ошибок

Логические ошибки – это то, что встречается у каждого из нас. В данной статье мы рассмотрим примеры логических ошибок, которые, так или иначе, встречаются в нашей повседневной жизни.

Основы логики мы рассматривали отдельно. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними и узнать 4 главных закона логики. Также обратите внимание на когнитивные искажения, или распространенные ошибки мышления. Очень интересно!

Но сейчас мы будем говорить только о логических ошибках.

Подмена тезиса – это логическая ошибка в доказательстве, состоящая в том, что начав доказывать некоторый тезис, постепенно в ходе доказательства переходят к доказательству другого положения, сходного с тезисом, но имеющего совершенно иное значение.

Другая популярная логическая ошибка – «предвосхищение основания». Она заключается в том, что в качестве аргументов используются недоказанные, как правило, произвольно взятые положения: ссылаются на слухи, на ходячие мнения, высказанные кем-то предположения или даже на собственный вымысел, выдавая их за аргументы, якобы обосновывающие тезис.

В действительности же доброкачественность таких доводов лишь предвосхищается, но не устанавливается с несомненностью. Обычно подобные лже-аргументы сопровождаются фразами: «Как абсолютно всем известно…», «Кто же будет спорить с тем, что…», «Само собой разумеется, что…», «Каждому известно, что…», дабы рассеять возможные сомнения у простого слушателя.

Что такое Логическая Ошибка

Логическая ошибка – в логике, философии и прочих науках, изучающих познание, ошибка, связанная с нарушением логической правильности умозаключений.

Ошибочность обусловлена каким-либо логическим недочётом в доказательстве, что делает доказательство неверным в целом.

Если человеку, который смотрит на уходящие вдаль рельсы железной дороги, кажется, что они сходятся на горизонте в одной точке, то он ошибается. Ошибается тот, кому кажется, что падение одного зерна на землю не производит ни малейшего шума, что пушинка не имеет веса и т. д.

Можно ли назвать эти ошибки логическими? Нет. Они связаны с обманом зрения, слуха и т. д., это ошибки чувственного восприятия.

Логические же ошибки относятся к мыслям. Причем не к мыслям как таковым, а к тому, как связывается одна мысль с другой, к отношениям между различными мыслями.

Нарушение закона тождества

В нашей повседневной жизни часто приходится наблюдать нарушение одного из главных законов логики – закона тождества. Взять, например, такой разговор.

– Можно мне взять твои книги?

– Возьми.

– А я не хочу их брать.

– Тогда не бери.

– Он запретил мне брать свои книги.

Здесь в выражении «не бери» смешиваются два разных суждения: «не бери» в смысле «можешь не брать» и «не бери» в смысле «нельзя брать», в результате чего нарушается закон тождества и неизбежно возникает недоразумение.

Часто самые незначительные изменения во фразе, например, перенос ударения, могут совершенно изменить ее логический смысл.

Вспомним недоразумение, которое возникло в связи с высказыванием Исаака Ньютона: «Гипотез не сочиняю». Многих удивляло, что Ньютон (см. интересные факты о Ньютоне), несмотря на это заявление, сам выдвигал много гипотез.

В действительности же оснований для удивления нет, и те, кто усматривает здесь противоречие, просто нарушают закон тождества. В приведенном высказывании Ньютона нужно поставить логическое ударение на слове «сочиняю», и тогда оно будет иметь смысл: «Гипотез не сочиняю, но выдвигаю их на основе фактов».

Некоторые истолковали, его иначе и, поставив логическое ударение на слове «гипотез», вложили в это высказывание совсем иной смысл: «Гипотез не выдвигаю, то есть, не создаю их вообще». На основе этого был сделан вывод, что Ньютон – противник всяких гипотез.

Нарушение закона исключенного третьего

Также нередко встречаются логические ошибки, связанные с нарушением закона исключенного третьего. Приведем классический пример.

В одной бане, вывешено объявление следующего содержания:

В камеру хранения принимаются:

- верхняя одежда,

- головные уборы,

- обувь,

- деньги и ценные вещи.

Не принимаются на хранение:

- огнестрельное и холодное оружие,

- горючие вещества,

- продукты,

- молотки и ножи.

В баню приходит гражданин, который хочет сдать вместе с одеждой связку книг. Гардеробщица отказывается брать книги, мотивируя тем, что их нет в списке вещей, принимающихся на хранение. Гражданин настаивает, ссылаясь на то, что и в списке предметов, не принимающихся на хранение, книги не указаны.

На основании указанного объявления суждение «книги принимаются» отрицается так же, как и суждение «книги не принимаются».

Логические ошибки мышления

В рассмотренных примерах противоречие возникает между двумя разными суждениями. Но законы мышления могут быть нарушены и внутри одного суждения.

Это бывает в тех случаях, когда из одного суждения вытекает другое, ему противоречащее. Например, древнегреческие софисты выдвинули утверждение «истинных суждений не существует».

Это утверждение опроверг Аристотель следующим образом.

Утверждение «истинных суждений не существует» является суждением. Если все суждения неистинны, то неистинно также и это суждение, то есть неистинно, что истинных суждений нет. А это значит, что истинные суждения существуют.

Такого же рода внутренне противоречивое суждение высказывает Пигасов в романе Тургенева «Рудин».

– Прекрасно! – промолвил Рудин, – стало быть, по-вашему, убеждений нет?

– Нет – и не существует.

– Это ваше убеждение?

– Да.

– Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай.

Логика Галилея

В истории науки были случаи, когда казавшиеся безусловно истинными суждения опровергались впоследствии путем обнаружения их внутренней логической несостоятельности.

Так, по вопросу о падении тел в физике в свое время считалась общепризнанной точка зрения, согласно которой скорость падающих тел тем больше, чем больше вес тела. Эту точку зрения опроверг Галилео Галилей, найдя в ней логическую ошибку. Сделал он это при помощи следующего рассуждения.

Пусть большой камень падает с какой-то определенной скоростью. Тогда другой камень, поменьше, будет падать с меньшей скоростью.

Теперь предположим, что мы сложили эти камни. С какой скоростью будет падать новый камень, вес которого равен весу двух первых?

- С одной стороны, эта скорость должна быть меньше скорости первого камня, поскольку мы присоединили к нему камень, падающий с меньшей скоростью, и этим самым уменьшили скорость падения первого камня.

- С другой стороны, вес камня, получившегося от сложения двух камней, больше веса каждого из них, поэтому и скорость его падения должна быть больше скорости каждого отдельного камня.

- Получается противоречие: скорость двойного камня одновременно и меньше и больше скоростей каждого из двух первых камней, что противоречит закону исключенного третьего.

Чтобы устранить это противоречие, говорит Галилей, нужно сделать допущение, что все тела падают с одинаковым ускорением.

Таким образом, по неправильности суждений можно судить об их неистинности. Если два или более утверждения противоречат друг другу, то это значит, что в них заключена какая-то ложь.

К слову сказать, это обстоятельство используется на суде для уличения преступника. Запутавшись в противоречивых показаниях, преступник бывает вынужден сознаться в своем преступлении.

Софизмы

Если законы логики нарушаются умышленно, то мы имеем дело с софизмами (от греч. sophisma – «измышление, хитрость»), которые представляют собой внешне правильные доказательства ложных мыслей.

Приведем несколько популярных софизмов.

Разные числа

Числа 3 и 4 – это два разных числа, 3 и 4 – это 7, следовательно, 7 – это два разных числа.

В данном внешне правильном и убедительном рассуждении смешиваются или отождествляются различные, нетождественные вещи: простое перечисление чисел (первая часть рассуждения) и математическая операция сложения (вторая часть рассуждения); между первым и вторым нельзя поставить знак равенства, т. е. налицо нарушение закона тождества.

Женщина – не человек

Или вот еще один пример софизма, где ловко прячется простая логическая ошибка.

Любой мужчина – человек. Женщина не мужчина. Следовательно, женщина – не человек.

Знаешь то, чего не знаешь

– Знаешь ли ты, о чём я хочу тебя спросить?

– Нет.

– Знаешь ли ты, что добродетель есть добро?

– Знаю.

– Об этом я и хотел тебя спросить. А ты, выходит, не знаешь то, что знаешь.

Лекарство

Лекарство, принимаемое больным, есть добро. Чем больше делать добра, тем лучше. Значит, лекарств нужно принимать как можно больше.

Вор

Вор не желает приобрести ничего дурного. Приобретение хорошего есть дело хорошее. Следовательно, вор желает хорошего.

Как разоблачать софизмы

Для разоблачения софизма необходимо найти в рассуждении два объекта, которые умышленно и незаметно отождествляются.

При этом стоит заметить, что сделать это далеко не всегда просто. Именно поэтому так важно развивать логическое мышление.

Паралогизмы

От софизмов следует отличать паралогизмы (от греч. paralogismus – «неправильное рассуждение») – логические ошибки, допускаемые непроизвольно, в силу незнания, невнимательности или иных причин. Рассмотрим несколько примеров.

- Один человек пожилого возраста доказывает, что сила его, несмотря на преклонные годы, ничуть не уменьшилась:

– В юности и молодости я не мог поднять штангу весом 200 кг. Сейчас я тоже не могу ее поднять, стало быть, сила моя осталась прежней.

- В одной китайской семье родилась девочка. Когда ей исполнился год, к ее родителям пришел сосед и стал сватать девочку за своего двухлетнего сына. Отец сказал:

– Моей девочке всего год, а твоему мальчику целых два, т. е. он в два раза старше ее, значит, когда моей дочери будет 20 лет, твоему сыну будет уже 40. Зачем же мне выдавать свою дочь за старого жениха?!

Эти слова услышала жена и возразила:

– Сейчас нашей дочке год, а мальчику два, однако через год ей будет тоже два и они станут ровесниками, так что вполне можно в будущем выдать нашу девочку за соседского мальчика.

- Маленький мальчик спрашивает:

– Мама, что от нас дальше – Луна или Африка?

– Конечно же Африка, ведь Луну отсюда видно, а Африку – нет!

Логические парадоксы

Также от софизмов следует отличать логические парадоксы (греч. paradoxes – «неожиданный, странный»).

Парадокс в широком смысле слова – это нечто необычное и удивительное, то, что расходится с привычными ожиданиями, здравым смыслом и жизненным опытом.

Логический парадокс – это такая необычная и удивительная ситуация, когда два противоречащих суждения не только являются одновременно истинными (что невозможно в силу логических законов противоречия и исключенного третьего), но еще и вытекают друг из друга, друг друга обуславливают.

Если софизм – это всегда какая-либо уловка, преднамеренная логическая ошибка, которую можно обнаружить, разоблачить и устранить, то парадокс представляет собой неразрешимую ситуацию.

Это своего рода мыслительный тупик, «камень преткновения» в логике: за всю ее историю было предложено множество разнообразных способов преодоления и устранения парадоксов, однако ни один из них до сих пор не является исчерпывающим.

Парадокс лжеца

Наиболее известный логический парадокс – это парадокс «лжеца». Часто его называют «королем логических парадоксов». Он был открыт еще в Древней Греции.

По преданию, философ Диодор Кронос дал обет не есть до тех пор, пока не разрешит этот парадокс. В конечном счете, он умер от голода, так и не сумев решить эту логическую головоломку. Другой мыслитель – Филет Косский впал в отчаяние от невозможности найти решение парадокса «лжеца» и покончил с собой, бросившись со скалы в море.

Существует несколько формулировок парадокса лжеца. Наиболее коротко и просто он формулируется в ситуации, когда человек произносит простую фразу: Я лжец.

Анализ этого элементарного и бесхитростного на первый взгляд высказывания приводит к ошеломляющему результату. Как известно, любое высказывание (в том числе и вышеприведенное) может быть или истинным или ложным.

Рассмотрим последовательно оба случая, в первом из которых это высказывание является истинным, а во втором – ложным.

- Допустим, что фраза «Я лжец» истинна, т. е. человек, который произнес ее, сказал правду. Но в этом случае он действительно лжец, следовательно, произнеся данную фразу, он солгал.

- Теперь предположим, что фраза «Я лжец» ложна, т. е. человек, который произнес ее, солгал, но в этом случае он не лжец, а правдолюб. Следовательно, произнеся данную фразу, он сказал правду.

Получается нечто удивительное и даже невозможное: если человек сказал правду, то он солгал; а если он солгал, то он сказал правду. Два противоречащих суждения не только одновременно истинны, но и вытекают друг из друга.

Парадокс деревенского парикмахера

Другой известный логический парадокс, обнаруженный в начале 20 века английским философом, логиком и математиком Бертраном Расселом, – это парадокс «деревенского парикмахера».

Представим себе, что в некой деревне есть только один парикмахер, бреющий тех ее жителей, которые не бреются сами. Анализ этой незамысловатой ситуации приводит к необыкновенному выводу.

Зададимся вопросом: может ли деревенский парикмахер брить самого себя? Рассмотрим оба варианта, в первом из которых он сам себя бреет, а во втором – не бреет.

- Допустим, что деревенский парикмахер сам себя бреет, но тогда он относится к тем жителям деревни, которые бреются сами и которых не бреет парикмахер, следовательно, в этом случае, он сам себя не бреет.

- Теперь предположим, что деревенский парикмахер сам себя не бреет, но тогда он относится к тем жителям деревни, которые не бреются сами и которых бреет парикмахер, следовательно, в этом случае он сам себя бреет.

Как видим, получается невероятное: если деревенский парикмахер сам себя бреет, то он сам себя не бреет; а если он сам себя не бреет, то он сам себя бреет (два противоречащих суждения являются одновременно истинными и взаимообуславливают друг друга).

Парадоксы «лжеца» и «деревенского парикмахера» вместе с другими подобными им парадоксами также называют антино́миями (греч. antinomia – «противоречие в законе»), т. е. рассуждениями, в которых доказывается, что два высказывания, отрицающие друг друга, вытекают одно из другого.

Считается, что антиномии представляют собой наиболее крайнюю форму парадоксов. Однако довольно часто термины «логический парадокс» и «антиномия» рассматриваются как синонимы.

Протагор и Эватл

Менее удивительную формулировку, но не меньшую известность, чем парадоксы «лжеца» и «деревенского парикмахера», имеет парадокс «Протагор и Эватл», также появившийся в Древней Греции.

В основе этого логического парадокса лежит незатейливая на первый взгляд история, которая заключается в том, что у софиста Протагора был ученик Эватл, бравший у него уроки логики и риторики.

Учитель и ученик договорились, что Эватл заплатит Протагору гонорар за обучение только в том случае, если выиграет свой первый судебный процесс.

Однако по завершении обучения Эватл не стал участвовать ни в одном процессе и денег учителю, разумеется, не платил. Протагор пригрозил ему, что подаст на него в суд и тогда Эватлу в любом случае придется заплатить.

– Тебя или присудят к уплате гонорара, или не присудят, – сказал ему Протагор, – если тебя присудят к уплате, ты должен будешь заплатить по приговору суда; если же тебя не присудят к уплате, то ты, как выигравший свой первый судебный процесс, должен будешь заплатить по нашему уговору.

На это Эватл ему ответил:

– Все правильно: меня или присудят к уплате гонорара, или не присудят; если меня присудят к уплате, то я, как проигравший свой первый судебный процесс, не заплачу по нашему уговору; если же меня не присудят к уплате, то я не заплачу по приговору суда.

Таким образом, вопрос о том, должен Эватл заплатить Протагору гонорар или нет, является неразрешимым.

Договор учителя и ученика, несмотря на его вполне невинный внешний вид, является внутренне, или логически, противоречивым, так как он требует выполнения невозможного действия: Эватл должен и заплатить за обучение, и не заплатить одновременно.

В силу этого сам договор между Протагором и Эватлом, а также вопрос об их тяжбе представляет собой не что иное, как логический парадокс.

Решить этот спор можно было бы лишь в том случае, если бы обе стороны соблюдали закон тождества и в качестве основания для уплаты или неуплаты брали что-нибудь одно: либо решение суда, либо свой договор.

Как избегать логических ошибок

Как же научиться не делать логических ошибок, то есть мыслить правильно, во всех случаях, по каким угодно вопросам, знакомым или впервые встретившимся, о каких угодно предметах, привычных и непривычных?

Повседневная жизненная практика, «здравый смысл», как уже говорилось, во многих случаях помогают избежать логических ошибок, однако отнюдь не гарантируют избавление от них.

Конечно, чем шире практика, чем с большим количеством разнообразных предметов и видов деятельности сталкивается человек, тем больше возможностей он имеет для развития у себя правильного мышления.

Расширение кругозора, углубление фактических знаний, знакомство с самыми различными рассуждениями, несомненно, способствуют развитию мышления вообще.

Широко образованный, развитой человек быстрее заметит логическую ошибку в рассуждении даже и тогда, когда она не касается непосредственно его специальности, его обычных, повседневных занятий.

Поэтому изучение различных наук имеет большое значение, ведь каждая наука так или иначе, в той или иной степени связана с рассуждениями.

Использованная литература:

Авенир Уемов «Логические ошибки»,

Дмитрий Гусев «Удивительная логика».

Что же, теперь, когда вы знакомы с различными примерами логических ошибок, можете пройти тест на логику.

Также обратите внимание на 5 задач на логику, 8 задач на смекалку, известную загадку Толстого про шапку и знаменитый тест Эйнштейна. Всё это поможет вам прокачать свой мозг, существенно снизив количество логических ошибок в будущем.

Если вам понравилась статья про логические ошибки – поделитесь ею в социальных сетях. Если вы знаете интересные примеры логических ошибок – напишите их в комментариях и подписывайтесь на сайт interesnyefakty.org любым удобным способом.

Понравился пост? Нажми любую кнопку:

С

ошибками в рассуждениях приходится

сталкиваться на каждом шагу, и избежать

их невозможно. Больше того, процесс

человеческого познания состоит, в

сущности, из ошибок – в том числе ошибок

в рассуждениях – и их исправления. В

частности, ошибки неизбежны в спорах:

если двое отстаивают противоположные

мнения, то в силу закона противоречия

в рассуждениях, по крайней мере, одного

из них есть ошибки .

Ошибки

бывают преднамеренные и случайные.

Ненамеренные ошибки в рассуждениях

называют паралогизмами (буквально

«неверное умозаключение) .

Паралогизм понимается как непреднамеренная

ошибка в рассуждении, обусловленная

нарушением законов и правил логики.

Паралогизм кажется не обманом, а искренним

заблуждением, он не связан с умыслом

подменить истину ложью.

А.В.

Сухотин приводит так пишет о паралогизмах:

«Непреднамеренные сдвиги мышления,

случающиеся вопреки желаниям рассуждающего,

называются «паралогизмами». Этим словом

характеризуют операции мысли, отклоняющиеся

от правил логики, можно сказать,

«околологические» («пара» – в греческом

означает «около», «рядом», «вблизи»).

Здесь наблюдается явные отступления

от норм мышления, однако они не осознаются,

и их можно обнаружить лишь специальным

анализом. Пример: все

существительные меняют падежные

окончания. Слово «земля»

меняет

падежные окончания. Следовательно,

слово «земля» – существительное. Это,

конечно, правда – земля действительно

имя

существительное.

Вывод

верен, но получен он неверным путем.

Здесь имеется логическая погрешность.

Её можно обнаружить, подставив в схему

рассуждения вместо слова «земля» другое,

обозначающее не существительное, а,

например, прилагательное – слово

«синий».

Тогда

получается следующее заключение: все

существительные меняют падежные

окончания. Слово «синий» меняет падежные

окончания. Следовательно, слово «синий»

– существительное. Но это вовсе не

существительное, здесь имеется ошибка

– нарушено правило логики.

Чтобы

получить верный результат в рассуждениях

подобной структуры, одна из посылок

обязательно должна быть отрицательной.

Например: все существительные обозначают

предметы или вещи. Слово «синий» не

обозначает предмета или вещи. Следовательно,

слово «синий» не существительное. Однако

в первом примере полученное следствие

оказалось истиной, хотя умозаключение

шло по такой же форме, что и во втором,

когда мы получили ошибочный результат.

В

этом и состоит особенность паралогизмов,

что иногда они могут давать верный вывод

при логически неправильном рассуждении.

В подобных случаях эта правильность

случайная и потому вводит в заблуждение.

Результатом подобных заблуждений

является тот факт, что зачастую люди

делают ложные заключения и, не замечая

погрешности, считают их истинным [9].

Действительно,

если критерий изменений падежных

окончаний «работает» со словом «земля»,

то почему бы ему ни быть определяющим

при тех же операциях со словом «синий»?

Вот таким образом и создаются паралогизмы.

Другой

вид ошибок – это ошибки преднамеренные,

их называют софизмами.

Софизм (буквально

«мастерство, умение, искусство») обычно

определяется как умозаключение или

рассуждение, обосновывающее какую-нибудь

заведомую нелепость, абсурд или

парадоксальное утверждение, противоречащее

общепринятым представлениям. Софизмы

– логически неправильные рассуждения,

выдаваемые за правильные и доказательные.

Кажущаяся

убедительность многих софизмов, иллюзия

их «логичности» и «доказательности»

связана с хорошо замаскированной

ошибкой, с нарушением правил языка или

логики. Софизм – это обман, но обман

тонкий и закамуфлированный, так что его

не сразу и не каждому удаётся раскрыть.

Говоря

о мнимой убедительности софизмов,

древнеримский философ Сенека сравнивал

их с искусством фокусников: мы не можем

сказать, как совершаются их манипуляции,

хотя твердо знаем, что все делается

совсем не так, как нам представляется.

Ф.

Бэкон сравнивал того, кто прибегает к

софизмам, с лисой, которая хорошо петляет,

а того, кто раскрывает софизмы, – с

гончей, умеющей распутывать следы

А.А.

Ивин пишет: «В обычном и распространённом

понимании софизм – это умышленный

обман, основанный на нарушении правил

языка и логики. Его цель – выдать ложь

за истину. Считается, что прибегать к

софизмам предосудительно, как и вообще

обманывать и внушать ложную мысль,

поэтому о софизмах обычно говорят

вскользь и с очевидным осуждением».

Подобное отношение к софизмам, на первый

взгляд, является вполне оправданным.

Действительно, вряд ли имеет смысл

задерживаться и размышлять над следующими

рассуждениями, которые являются примерами

софизмов:

«Сидячий

встал; кто встал, тот стоит; следовательно,

сидячий стоит»;

«Сократ

– человек; человек – не то же самое, что

Сократ; значит, Сократ – это нечто иное,

чем Сократ»;

«Для

того чтобы видеть, не обязательно иметь

глаза, так как без правого глаза мы

видим, без левого тоже видим; кроме

правого и левого, других глаз у нас нет;

поэтому ясно, что глаза не являются

необходимыми для зрения»

Софизмы

существуют уже более двух тысячелетий.

Их возникновение обычно связывается с

философией софистов (Древняя Греция

V-IV вв. до н.э.), которая обосновывала и

оправдывала подобные рассуждения.

Однако софизмы существовали задолго

до философов-софистов, а наиболее

известные и интересные из них были

сформированы позднее в сложившихся под

влиянием Сократа философских школах.

Термин «софизм» впервые ввел Аристотель,

охарактеризовавший софистику как

мнимую, а не действительную мудрость.

К софизмам были отнесены и апории Зенона,

направленные против движения и

множественности вещей, и рассуждения

собственно софистов, и все те софизмы,

которые открывались в других философских

школах. Это говорит о том, что софизмы

не были изобретением одних софистов, и

являлись скорее чем-то обычным для

многих школ античной философии.

Характерно,

что для широкой публики софистами были

также Сократ, Платон и сам Аристотель.

Не случайно Аристофан в комедии «Облака»

представил Сократа типичным софистом.

В ряде диалогов Платона человеком,

старающимся запугать своего противника

тонкими вопросами, выглядит иногда в

большей мере Сократ, чем Протагор.

Широкую

распространенность софизмов в Древней

Греции можно понять, только предположив,

что они как-то выражали дух своего

времени и являлись одной из особенностей

античного стиля мышления .

Обычно

софисты выступали публично, с целью

озадачить, запутать и поставить в

неловкое положение своего собеседника

и заодно повеселить публику. Вот примеры

самых известных античных софизмов:

1.

В одном из своих диалогов Платон

описывает, как два древних софиста

запутывают простодушного человека по

имени Ктесипп.

—

Скажи-ка, если у тебя собака?

—

И очень злая, — отвечает Ктесипп.

— А

есть ли у неё щенята?

—

Да, тоже злые.

—

А их отец, конечно, собака же?

—

Я даже видел, как он занимается с самкой.

—

И этот отец тоже твой?

—

Конечно.

—

Значит, ты утверждаешь, что твой отец –

собака и ты брат щенят!

Здесь

имеется следующая логическая ошибка:

заключение не вытекает из принятых

посылок. Чтобы убедиться в этом, нужно

слегка переформулировать посылки, не

меняя их содержания: «Этот пес принадлежит

тебе; он является отцом». Из данной

информации можно вывести только одно

заключение: «Этот пес принадлежит тебе

и он является отцом», но никак не «Он

твой отец».

2.

Обычная для разговорного языка сокращенная

форма выражения заводит в тупик в

следующем рассуждении.

—

Скажи, — обращается софист к молодому

любителю споров, -может одна и та же вещь

иметь какое-то свойство и не иметь его?

—

Очевидно, нет.

—

Посмотрим. Мёд сладкий?

—

Да.

—

И жёлтый тоже?

—

Да, мёд сладкий и жёлтый. Но что из этого?

—

Значит, мёд сладкий и жёлтый одновременно.

Но жёлтый – это сладкий или нет?

—

Конечно, нет. Жёлтый – это жёлтый, а не

сладкий.

—

Значит, жёлтый – это не сладкий?

—

Конечно.

—

О мёде ты сказал, что он сладкий и жёлтый,

а потом согласился, что жёлтый не значит

сладкий, и поэтому как бы сказал, что

мёд является и сладким, и несладким

одновременно. А ведь в начале ты твердо

говорил, что не одна вещь не может и

обладать и не обладать каким-то свойством.

Конечно,

софисту не удалось доказать, что мёд

имеет одновременно противоречащие друг

другу свойства – сладкий и несладкий.

Подобные утверждения несовместимы с

логическим законом противоречия, и их

вообще не возможно доказать. Видимость

убедительности данного утверждения

создаётся за счет подмены софистом

выражения «Быть желтым не значит быть

сладким» выражением «Быть желтым значит

не быть сладким». Но это совершенно

разные выражения. Верно, что желтое не

обязательно является сладким (например,

лимон, который желтый и кислый), но

неверно, что желтое непременно несладкое.

Подмена происходит почти незаметно,

когда рассуждение протекает в сокращенной

форме. Но стоит развернуть сокращённое

«желтый – это несладкий», как эта подмена

становиться явной.

3.

Софизм «Рогатый» был одним из самых

знаменитых в Древней Греции. Сейчас он

содержится во многих энциклопедиях в

качестве «образцового». С его помощью

можно уверить каждого, что он рогат: «Что

ты не терял, ты имеешь; рога ты не терял;

значит у тебя рога». Здесь

обыгрывается двусмысленность выражения

«то, что не терял». Иногда оно означает

«то, что имел и не потерял», а иногда

просто «то, что не потерял, независимо

от того, имел или нет».

Можно,

например, спросит человека: «Не вы

потеряли зонтик?», не зная заранее, был

у него зонтик или нет. В посылке «Что ты

не терял, то имеешь» оборот «то, что ты

не терял» должен означать «то, что имел

и не потерял», иначе эта посылка окажется

ложной. Но во второй посылке это значение

уже не проходит: высказывание «Рога –

это то, что ты имел и не потерял» является

ложным .

Подобных

софизмов придумали в античности очень

много. И, несмотря на то, что их осуждали

и критиковали ещё в Древней Греции, их

обсуждают и сейчас, и интерес к ним не

пропал и в наши дни. Люди до сих пор

сочиняют и используют софизмы в своей

речи. Примером современного софизма

может служить сочиненная английскими

студентами песенка:

Чем

больше учишься, тем больше знаешь. Чем

больше знаешь, тем больше забываешь. А

чем больше забываешь, тем меньше знаешь.

А чем меньше знаешь, тем меньше забываешь.

Но чем меньше забываешь, тем больше

знаешь. Так для чего учиться?

А

в одном известном анекдоте про Вовочку

(где доказывается, что таракан слышит

ногами) можно увидеть аналогию с

софистическим утверждением, что для

зрения глаза не так уж нужны.

Встречаются

софизмы и в повседневных разговорах,

например, в спорах. Часто один из

участников спора, стремящийся добиться

победы любой ценой, намеренно использует

в своей речи софизмы. А.А. Ивин пишет:

«Софизм традиционно считается помехой

в обсуждении и в споре. Использование

софизмов уводит рассуждение в сторону:

вместо выбранной темы приходится

говорить о правилах и принципах логики».

Таким

образом, софизмы понимаются лишь как

сбивчивое доказательство, как нечестная

попытка выдать ложь за правду. Это

преднамеренные логические ошибки,

тонкий завуалированный обман.

Парадокс,

по своей природе близок и паралогизму

и особенно софизму. Однако, несмотря на

их схожесть, все-таки существуют и

различия. Как уже говорилось, парадоксом

называется странный, неожиданный

результат, глубоко расходящийся с

общепринятыми представлениями. Но от

паралогизма он отличается тем, что

выведен логически корректно, с соблюдением

норм и правил логики. Различие между

парадоксом и софизмом в то, что парадокс

– не преднамеренно полученный

противоречивый результат.

Впрочем,

нужно заметить, что грань между софизмами

и парадоксами не является четко

определенной. В случаях многих конкретных

рассуждений невозможно решить на основе

стандартных определений софизма и

парадокса, к какому из этих двух классов

следует отнести данные рассуждения.

Хорошо известный «Парадокс лжеца» был

придуман, как софизм, однако в последствие

получил статус парадокса, поскольку

его противоречивость говорит о какой-то

логической ошибке, но в чем она и как её

устранить до сих пор остаётся загадкой.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Логика – наука о законах правильного мышления. А логические парадоксы – своего рода «белые пятна», которые нарушают ее законы. Над некоторыми парадоксами не одно поколение ученых сотни лет ломает голову, сходя с ума.

Для начала следует определиться, что такое «логический парадокс». Многие путают парадоксы с софизмами. Однако это не одно и то же. Софизмы – это ложные высказывания, преднамеренные логические ошибки, нарушающие законы тождества.

Вот несколько самых знаменитых софизмов:

— Все, кто считает человека невиновным, должны быть против его наказания. Если кто-то против наказания, значит, считает человека невиновным.

— Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц.

Софизмы – это преднамеренные уловки, ловушки, нарушающие законы логики. Точно известно, что дважды два – четыре, но некоторые софизмы с помощью таких уловок утверждают, что дважды два – три.

Логические парадоксы

Логический парадокс – это некая удивительная ситуация, в которой два противоречащих суждения являются одновременно истинными и даже могут вытекать друг из друга.

Популярные примеры:

Ахиллес и черепаха

Одной из самых интересных считается загадка древнегреческого философа Зенона про черепаху и Ахиллеса, который никогда не догонит животное, несмотря на то, что двигается быстрее. Представьте, Ахиллес бежит за черепахой, между ними тысяча шагов. За то время, пока он преодолеет это расстояние, черепаха проползет вперед сто шагов. Когда герой пробежит сто метров, черепаха оторвется еще на десять, и так далее. Эта гонка будет продолжаться бесконечно. Парадокс построен на ложном представлении о бесконечной делимости расстояния и времени.

Парадокс лжеца

Ученые на протяжении двух с половиной тысяч лет ломали голову в поисках решения этой загадки. Есть много вариаций парадокса лжеца.

Классический пример – высказывание «Я всегда лгу». Но в случае, если «всегда лгу», значит, в данный момент говорю правду? А значит, не лгу? На лицо противоречие.

Разные вариации этого знаменитого парадокса люди часто используют в жизни. Представьте, мужчина произносит фразу: «Все мужчины лгут». Выходит и тот, кто обронил эту фразу, тоже соврал?

По легенде, некий Филит Косский, отчаявшись разрешить этот парадокс, покончил с собой, а известный древнегреческий логик Диодор Кронос объявил голодовку до тех пор, пока не решит «лжеца», и в итоге умер, потерпев фиаско.

Бертран Рассел предложил решение, используя закон исключенного третьего. Ученый применил нестрогое условие «я лгу, но не всегда». Таким образом, парадокс перестает существовать.

Парадокс Рассела

Деревенскому брадобрею приказали «брить всякого, кто сам не бреется, и не брить того, кто сам бреется». Как цирюльник поступит с самим собой? Какой ответ не дашь – получается противоречие. В итоге все сводится к тому, что такого брадобрея просто нет.

Парадокс Эватла и Протагора

В основе – история о судебной тяжбе между древнегреческим софистом Протагором и его учеником Эватлом. Согласно заключенному между ними договору, Эватл должен был заплатить крупную сумму учителю, как только выиграет первый судебный процесс. Однако по окончании учебы Эватл не стал работать по профессии и не выполнил обещание. Учитель подал на него в суд – таким образом, ожидая первого судебного процесса ученика. По замыслу Протагора, хитрец либо выиграет процесс, либо проиграет. В первом случае — заплатит по договору, во втором — по решению суда. Однако все оказалось не так просто.

Эватл ответил: «Ни в том, ни в другом случае я не обязан платить. Если выиграю, то не буду платить по решению суда, если проиграю, то по договору». В итоге судьи так и не вынесли окончательный приговор. Отличная задачка для студентов юридического факультета, не правда ли?

Готфрид Лейбниц предложил решение парадокса. Ученый заявил, спор легко решается в рамках римского права. По его мнению, судья должен отказать Протагору, так как Эватл еще не выиграл ни одного дела на тот момент. Но после тяжбы можно снова подать в суд и потребовать деньги, так как Эватл уже выиграл свое первое дело и ситуация изменилась.

Как люди используют логические парадоксы в жизни

В одной из своих лекций доктор философских наук, профессор МПГУ Дмитрий Гусев привел примеры, как по-разному люди используют логические парадоксы в общении и как часто заблуждаются в своих выводах.

«Верую, ибо абсурдно»

Наверняка, все слышали эту фразу, и, возможно, даже задумывались, почему она так нелепо звучит. Почему «ибо»? Почему нельзя сказать: «Верую, хотя и абсурдно»? Эта фраза часто звучит в религии, в то время как некоторые атеисты считают выражение глупым. Вот здесь и кроется распространенная логическая ловушка.

Представьте похожую ситуацию: студент на лекции не смог понять сложную тему. И вместо того, чтобы подтянуть знания или задать вопрос профессору, произносит в сердцах: «Какая-то чушь!» Значит ли это, что все сказанное профессором не имеет смысла? Или просто знаний и усердности студента не хватает?

Фраза «верую, ибо абсурдно» означает, что человек верит, потому что не способен объяснить. Если что-то не укладывается в голове, значит, виновата голова, а не информация, которая туда не укладывается.

Парадоксы детской логики

Еще пример. Родители отдают дочку в садик, а ребенок не хочет туда. Девочка уверена, что мама ее любит, значит, не должна вести в садик. Но раз отдает воспитателям, значит, не любит? Или все-таки любит, и я на самом деле хочу в садик? Детский ум еще не созрел и выдает распространенные логические ошибки. Хотя, случается, что и взрослые иногда подменяют понятия подобным образом, не так ли?

Софизмы

Юлия Валерьевна Шульгина

Эксперт по предмету «Логика»

преподавательский стаж — 10 лет

Стать автором

История софизмов

Определение 1

Софизмы – это по существу ложные умозаключения, формально кажущиеся правильными и основанные на преднамеренно некорректном выборе исходных положений.

Слово «софизм» употребляется в разных смыслах и может означать (в зависимости от контекста):

- сложное рассуждение, которое намеренно запутывается для того, чтобы ввести собеседника в заблуждение или продемонстрировать умственное превосходство;

- метод исследования и прием обучения, введенный софистами в Древней Греции и получивший широкое распространение в университетах в Средние века. Он стал прообразом для современных задачников и сборников упражнений;

- неправильный аргумент или ошибочное рассуждение. Софизмы строятся на преднамеренных, сознательных нарушениях логических правил. Этим они отличаются от апории и паралогизма, содержащих непреднамеренные ошибки или не имеющих логических ошибок, но приводящих к явно неверным выводам.

Сдай на права пока

учишься в ВУЗе

Вся теория в удобном приложении. Выбери инструктора и начни заниматься!

Получить скидку 4 500 ₽

Софизм как учебный прием был разработан в греческих полисах древнегреческими софистами приблизительно в V в. до н.э. Софисты, в отличи от философов, концентрировались не на научных изысканиях в рамках методологии философской школы, а служили профессиональными наемными учителями, занимавшимися со знатной молодежью красноречием, ораторским мастерством и искусством публичных дебатов для подготовки к карьере (чаще всего политической). Поэтому софисты опирались на плюралистическую методологию, ориентированную на решение задач.

Философы критиковали методы софистов, обвиняя их в релятивизме и субъективизме:

- Платон характеризовал софизмы как «призрачные подобия знания, но не истинные», «мнимое знание»;

- Аристотель считал, что софизмы – это не научный поиск истины, а «натаскивание». Его перу принадлежит первая классификация софизмов как уловок софистов, включающая 13 видов: 6 видов софизмов, связанных с речевыми оборотами, и 7 паралогизмов, суть которых состоит в неправильном построении рассуждений.

«Софизмы» 👇

Аристотель писал, что софизмы – это мнимые доказательства, в которых заключение кажется обоснованным, но это чисто субъективное впечатления, вызываемое недостатками семантического или логического анализа. Софизмы на первый взгляд кажутся убедительными, потому что ошибки в них хорошо замаскированы:

- семантические ошибки возникают из-за омонимии, метафоричности речи, полисемии слов. При этом однозначность мысли нарушается, что приводит к смешению терминологических значений;

- логические ошибки состоят в подмене тезиса (основной мысли) доказательства или принятии ложных посылок за истинные, а также в несоблюдении правил логического вывода (допустимых методов рассуждения), использовании запрещенных приемов (например, деления на ноль в математических софизмах).

Исторически софизмы неизменно ассоциируют с намеренной фальсификацией. Это связано с известным признанием Протагора, в соответствии с которым задачей софиста является представление наихудшего аргумента наилучшим путем применения в речи хитроумных уловок. Софист должен заботиться не об истине, а о практической выгоде или успехе в споре.

Классификация ошибок в софизмах

Первый тип ошибок – логические. Поскольку вывод обычно представим в силлогистической форме, каждый софизм можно свести к нарушению правил силлогизма. Типовыми источниками логических ошибок в софизмах являются следующие нарушения:

- вывод по отрицательной меньшей посылке в первой фигуре: «Все фрукты – это растения. Картошка не фрукт. Следовательно, она не растение»;

- вывод по утвердительной посылке во второй фигуре: «Все коты любят молоко. Вы любите молоко. Значит, вы кот»;

- вывод по отрицательной меньшей посылке в третьей фигуре: «Уголовный кодекс СССР запрещал воровство. Уголовный кодекс СССР утратил силу. Значит, воровство разрешено»;

- употребление среднего термина в большой и меньшей посылке в разных значениях: «Все собаки умеют управлять хвостом. Хвост – часть самолета. Следовательно, собаки умеют управлять частью самолета». Здесь слово «хвост» употреблено в разных значениях (как отдел тела собаки и как часть самолета), поэтому на самом деле в силлогизме использовано не три термина, а четыре (эта ошибка называется quaternio terminorum).

Риторические, терминологические и грамматические ошибки в софизмах могут выражаться:

- в неправильном или неточном употреблении слов и построении фраз. К этой категории относят ошибку омонимии (например, «доктор» как ученая степень и как врач), ошибку сложения – когда разделительный термин принимает значение собирательного («Все углы треугольника меньше 180 градусов» в значении «каждый угол меньше 180 градусов», а не «сумма углов меньше 180 градусов»), ошибку разделения (обратную ошибке сложения), ошибку ударения – когда интонационное подчеркивание определенных слов искажает первоначальный смысл фразы, ошибку выражения – когда фраза строится таким образом, что сложно уразуметь ее смысл;

- в неправильном построении всего сложного хода доказательства, при котором логические ошибки маскируются с помощью неточностей внешнего выражения. Например, заключение, которое нуждается в доказательстве, может вводиться в доказательство в скрытом виде как одна из посылок. Другой пример – когда начинают доказывать один тезис и постепенно переходят к другому положению, сходному с первоначальным тезисом. Утверждение, сказанное с оговоркой, в процессе рассуждения может быть подменено на утверждение без этой оговорки.

Психологические причины софизма делятся на три категории:

- интеллектуальные, связанные с преобладанием в уме софиста над собеседником, неразвитым вниманием, слабой памятью, бедностью фактических знаний по обсуждаемому предмету, леностью мышления и т.д.;

- аффективные, например, страх перед опасными практическими последствиями принятия какого-либо положения, надежда найти подтверждение желательным фактам;

- волевые причины, обусловленные воздействием в ходе обмена мнениями на волю собеседника, наличием императивного элемента (элемента внушения).

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Дата последнего обновления статьи: 16.10.2022

Похожие материалы по теме

Связи с общественностью

#Статья

Автор(ы):

Екатерина Олеговна Ларина

Автор(ы):

Юлия Валерьевна Шульгина

Автор(ы):

Юлия Валерьевна Шульгина

Автор(ы):

Автор(ы):

Светлана Остапенко

Автор(ы):

И.А. Каверина

Решение любого учебного вопроса за 300₽