Рассмотрим

некоторые связанные с нарушением этих

правил формальной логики неумышленные

и умышленные логические ошибки. Появление

таких ошибок в рассуждении — результат

либо недостаточной логической культуры

и небрежности в мыслях, либо сознательное

стремление во что бы то ни стало,

даже ценой софизмов,

выиграть полемику и оказаться «победителем»

в глазах аудитории

[подробнее см.: 11; 12; 13; 14; 24; 27; 28; 35; 44].

Особый

случай нарушения требований логики —

сознательное

использование софизмов

с целью идеологической манипулятивной

обработки широких масс, воздействие на

сознание и подсознание людей.

Точность

и неизменность доказываемого тезиса.Как уже отмечалось,

правила о логической точности,

определенности и неизменности тезиса

достаточно просты. Для их выполнения

требуются элементарные логические

навыки. Однако в практике встречаются

отступления от этих правил, которые

связаны с заблуждением либо с умыслом

(например, с желанием во что бы то ни

стало оказаться правым при рассмотрении

того или иного вопроса).

Общее

название ошибки (или уловки манипулятора)

по отношению к тезису доказательства

— подмена

тезиса.

Она происходит в результате либо

(а)

потери тезиса, либо

(б)

полной или частичной его подмены.

Потеря

тезиса

случается тогда, когда, сформулировав

основную идею, выступающий забывает

о ней и переходит к иному, прямо или

косвенно связанному с первым, но в

принципе другому положению. Затем (

часто по ассоциации) затрагивает третий

факт, а от него переходит к сходному

четвертому положению. В конце концов,

он теряет исходную мысль и начинает

вспоминать: «С чего я начал?», либо

обращаться с вопросами к публике:

«Так что же я хотел сказать?»

Полная

подмена тезиса

происходит тогда, когда, выдвинув

определенное положение, выступающий в

итоге доказывает нечто другое, близко

стоящее или напоминающее первоначальный

тезис, т. е., по существу, подменяет

основную идею другой. Чаще всего это

наблюдается тогда, когда он предварительно

не формулирует четко и определенно

основную идею, а подправляет и уточняет

ее на протяжении всего рассуждения.

Подмена тезиса —

частый прием в рассуждениях манипуляторов,

пытающихся махинаторски воздействовать

на сознание и подсознание людей.

Подменой

тезиса является уловка, получившая

название «логическая диверсия».

Чувствуя невозможность доказать или

оправдать выдвинутое положение,

выступающий пытается переключить

внимание слушателей на обсуждение

другого, возможно важного или занимательного

утверждения, но не имеющего прямой связи

с первоначальным тезисом. Вопрос об

истинности тезиса остается при этом

открытым, ибо обсуждение искусственно

переключается на другую тему.

Обратим

внимание и на то, что современные СМИ

прибегают к «логической

диверсии»,

софистически используя различного рода

сенсационные слухи, политические

«утки» и домыслы, выдуманные поводы,

малозначимые для выживания и развития

народа события, чтобы отвлечь

внимание граждан

от обсуждения злободневных вопросов

экономической, социальной и политической

жизни России.

Разновидностью

подмены тезиса является уловка, именуемая

«аргументом

к личности»,

когда при обсуждении конкретных

действий определенного лица или

предложенных им решений незаметно

переходят к обсуждению его действительных

или мнимых персональных

качеств.

Аргумент к личности

используют не только в целях обвинения,

когда обсуждение существа дела подменяют

разбором отрицательных качеств

человека. Нередко этот софизм применяют

и в целях «защиты»: вместо обсуждения

неблаговидного поступка или действия

начинают «доказывать», каким хорошим

и заслуженным является обсуждаемый

человек.

Среди

логических ошибок и уловок нужно

различать не только полную, но и

частичную

подмену тезиса.

Выражается она в том, что в ходе выступления

видоизменяют первоначально выставленный

тезис.

Для

облегчения критики тезиса противной

стороны его усиливают

или расширяют.

Например. На

одном из производственных совещаний в

морском порту докладчик выставил

вполне обоснованный тезис о необходимости

усиления производственного контроля

и укрепления трудовой дисциплины в

коллективе предприятия.

Приведенные

факты наглядно демонстрировали

своевременность поставленной задачи.

В развернувшихся прениях большинство

выступивших поддержали основную

идею доклада. Однако среди них были

и оппоненты, которые стремились изобразить

докладчика сторонником голого

администрирования, призывающего к

«закручиванию гаек» и недооценивающего

метод убеждения.

Частичная

подмена тезиса выразилась здесь в

произвольной перестановке логических

акцентов — сторонника укрепления

дисциплины постарались объявить

«сталинистом» (противником метода

убеждения). .

Такие

логически неоправданные отклонения в

дискуссии, когда одна сторона смягчает

и сужает, а другая — усиливает и расширяет

утверждения противника, напоминают

движение по запутанной, зигзагообразной

кривой, а не ясное и последовательное

обсуждение спорных вопросов в целях

принятия объективных и обоснованных в

конкретных условиях решений.

Заметим, что в

полной мере эти приемы проявились в

информационных кампаниях, которые вели

украинские СМИ и Интернет в 2012-2013 гг.,

постоянно вбрасывая темы для межличностного

общения своих граждан, накаляя страсти,

эмоции для возможных политических

действий, которые предусматривает

модель «цветной революции».

Обратим

внимание и на цели этой «революции»:

американцы уже начинают рейдерский

захват украинских предприятий. Как

заявил украинский депутат Олег Царев,

США запретили своим компаниям закупать

продукцию тех украинских предприятий,

владельцами которых являются депутаты

Партии регионов.

Это

и есть начало рейдерского захвата.

Потому, что в ближайшей перспективе это

будет означать банкротство таких

предприятий. А дальше, когда власть

меняется (а в этом главная задача

«цветных», финансируемых украинскими

олигархами, США и Европой), то американцы

эти компании за бесценок получают себе.

И постепенно, не торопясь, устанавливают

контроль за украинской экономикой и

политикой. И ни один украинский олигарх

не сможет конкурировать (или перекупить)

с этими предприятиями (если их деятельность

будет интересна для новых, американских

собственников, если они их вообще не

прикроют). За спиной этих новых

собственников будут стоять мощнейшие

транснациональные корпорации США. овых,

ельность будет интересна для амениканских

предприятиями

олитикой.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

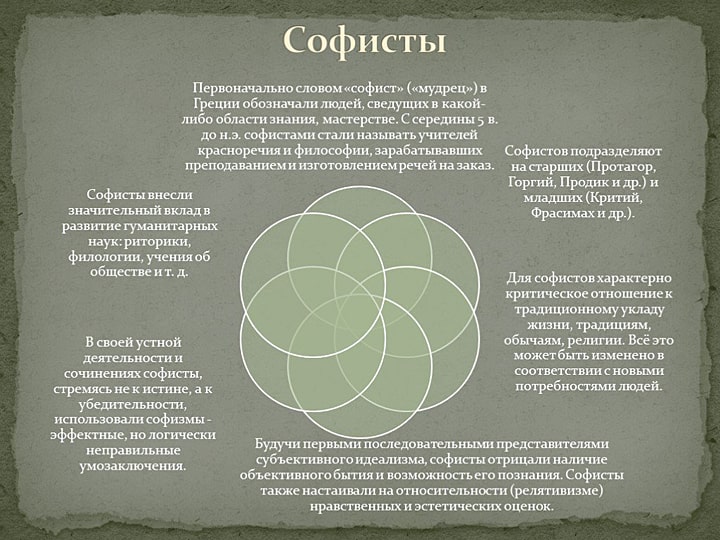

Софи́зм (от греч. σόφισμα, «мастерство, умение, хитрая выдумка, уловка, мудрость») — ложное высказывание, которое, тем не менее, при поверхностном рассмотрении кажется правильным. Софизм основан на преднамеренном, сознательном нарушении правил логики. Это отличает его от паралогизма и апории, которые могут содержать непреднамеренную ошибку либо вообще не иметь логических ошибок, но приводить к явно неверному выводу.

Содержание

- 1 История

- 2 Классификация ошибок

- 2.1 Логические

- 2.2 Терминологические

- 2.3 Психологические

- 2.3.1 Интеллектуальные причины

- 2.3.2 Аффективные причины

- 2.3.3 Волевые причины

- 3 Способ нахождения ошибки в софизме

- 4 Примеры софизмов

- 4.1 Полупустое и полуполное

- 4.2 Чётное и нечётное

- 4.3 Не знаешь то, что знаешь

- 4.4 Лекарства

- 4.5 Вор

- 4.6 Рогатый

- 4.7 2=3

- 5 Литература

- 6 См. также

История

Аристотель называл софизмом «мнимые доказательства», в которых обоснованность заключения кажется верной и обязана чисто субъективному впечатлению, вызванному недостаточностью логического или семантического анализа. Убедительность на первый взгляд многих софизмов, их «логичность» обычно связана с хорошо замаскированной ошибкой — семиотической: за счёт метафоричности речи, омонимии или полисемии слов, амфиболий и пр., нарушающих однозначность мысли и приводящих к смешению значений терминов, или же логической: подмена основной мысли (тезиса) доказательства, принятие ложных посылок за истинные, несоблюдение допустимых способов рассуждения (правил логического вывода), использование «неразрешённых» или даже «запрещённых» правил или действий, например деления на нуль в математических софизмах (Последнюю ошибку можно считать и семиотической, так как она связана с соглашением о «правильно построенных формулах»).

Вот один из древних софизмов («рогатый»), приписываемый Эвбулиду: «Что ты не терял, то имеешь. Рога ты не терял. Значит, у тебя рога». Здесь маскируется двусмысленность большей посылки. Если она мыслится универсальной: «Всё, что ты не терял…», то вывод логически безупречен, но неинтересен, поскольку очевидно, что большая посылка ложна; если же она мыслится частной, то заключение не следует логически. Последнее, однако, стало известно лишь после того, как Аристотель сформулировал логику.

А вот современный софизм, обосновывающий, что с возрастом «годы жизни» не только кажутся, но и на самом деле короче: «Каждый год вашей жизни — это её  часть, где

часть, где  — число прожитых вами лет. Но

— число прожитых вами лет. Но  . Следовательно,

. Следовательно,  ».

».

Исторически с понятием «софизм» неизменно связывают идею о намеренной фальсификации, руководствуясь признанием Протагора о том, что задача софиста — представить наихудший аргумент как наилучший путём хитроумных уловок в речи, в рассуждении, заботясь не об истине, а об успехе в споре или о практической выгоде. (Известно, что сам Протагор оказался жертвой «софизма Эватла»). С этой же идеей обычно связывают и «критерий основания», сформулированный Протагором: мнение человека есть мера истины. Уже Платон заметил, что основание не должно заключаться в субъективной воле человека, иначе придётся признать законность противоречий (что, между прочим, и утверждали софисты), а поэтому любые суждения считать обоснованными. Эта мысль Платона была развита в аристотелевском «принципе непротиворечия» (см. Логический закон) и, уже в современной логике, — в истолкованиях и требовании доказательств «абсолютной» непротиворечивости. Перенесённая из области чистой логики в область «фактических истин», она породила особый «стиль мышления», игнорирующий диалектику «интервальных ситуаций», то есть таких ситуаций, в которых критерий Протагора, понятый, однако, более широко, как относительность истины к условиям и средствам её познания, оказывается весьма существенным. Именно поэтому многие рассуждения, приводящие к парадоксам и в остальном безупречные, квалифицируются как софизмы, хотя по существу они только демонстрируют интервальный характер связанных с ними гносеологических ситуаций. Так, софизм «куча» («Одно зерно — не куча. Если  зёрен не куча, то

зёрен не куча, то  зерно — тоже не куча. Следовательно, любое число зёрен — не куча») — это лишь один из «парадоксов транзитивности», возникающих в ситуации «неразличимости». Последняя служит типичным примером интервальной ситуации, в которой свойство транзитивности равенства при переходе от одного «интервала неразличимости» к другому, вообще говоря, не сохраняется, и поэтому принцип математической индукции в таких ситуациях неприменим. Стремление усматривать в этом свойственное опыту «нетерпимое противоречие», которое математическая мысль «преодолевает» в абстрактном понятии числового континуума (А. Пуанкаре), не обосновывается, однако, общим доказательством устранимости подобного рода ситуаций в сфере математического мышления и опыта. Достаточно сказать, что описание и практика применения столь важных в этой сфере «законов тождества» (равенства) так же, вообще говоря, как и в эмпирических науках, зависит от того, какой смысл вкладывают в выражение «один и тот же объект», какими средствами или критериями отождествления при этом пользуются. Другими словами, идёт ли речь о математических объектах или, к примеру, об объектах квантовой механики, ответы на вопрос о тождестве неустранимым образом связаны с интервальными ситуациями. При этом далеко не всегда тому или иному решению этого вопроса «внутри» интервала неразличимости можно противопоставить решение «над этим интервалом», то есть заменить абстракцию неразличимости абстракцией отождествления. А только в этом последнем случае и можно говорить о «преодолении» противоречия.

зерно — тоже не куча. Следовательно, любое число зёрен — не куча») — это лишь один из «парадоксов транзитивности», возникающих в ситуации «неразличимости». Последняя служит типичным примером интервальной ситуации, в которой свойство транзитивности равенства при переходе от одного «интервала неразличимости» к другому, вообще говоря, не сохраняется, и поэтому принцип математической индукции в таких ситуациях неприменим. Стремление усматривать в этом свойственное опыту «нетерпимое противоречие», которое математическая мысль «преодолевает» в абстрактном понятии числового континуума (А. Пуанкаре), не обосновывается, однако, общим доказательством устранимости подобного рода ситуаций в сфере математического мышления и опыта. Достаточно сказать, что описание и практика применения столь важных в этой сфере «законов тождества» (равенства) так же, вообще говоря, как и в эмпирических науках, зависит от того, какой смысл вкладывают в выражение «один и тот же объект», какими средствами или критериями отождествления при этом пользуются. Другими словами, идёт ли речь о математических объектах или, к примеру, об объектах квантовой механики, ответы на вопрос о тождестве неустранимым образом связаны с интервальными ситуациями. При этом далеко не всегда тому или иному решению этого вопроса «внутри» интервала неразличимости можно противопоставить решение «над этим интервалом», то есть заменить абстракцию неразличимости абстракцией отождествления. А только в этом последнем случае и можно говорить о «преодолении» противоречия.

По-видимому, первыми, кто понял важность семиотического анализа софизмов, были сами софисты. Учение о речи, о правильном употреблении имён Продик считал важнейшим. Анализ и примеры софизмов часто встречаются в диалогах Платона. Аристотель написал специальную книгу «О софистических опровержениях», а математик Евклид — «Псевдарий» — своеобразный каталог софизмов в геометрических доказательствах. Сочинение «Софизмы» (в двух книгах) написал ученик Аристотеля Феофраст (D.L. V. 45). В средние века в Западной Европе составлялись целые коллекции софизмов. Например, собрание, приписываемое английскому философу и логику XIII века Ричарду Софисту, насчитывает свыше трехсот софизмов. Некоторые из них напоминают высказывания представителей древнекитайской школы имён (мин цзя).

Классификация ошибок

Логические

Так как обычно вывод может быть выражен в силлогистической форме, то и всякий софизм может быть сведён к нарушению правил силлогизма. Наиболее типичными источниками логических софизмов являются следующие нарушения правил силлогизма:

- Вывод с отрицательной меньшей посылкой в первой фигуре: «Все люди суть разумные существа, жители планет не суть люди, следовательно, они не суть разумные существа»;

- Вывод с утвердительными посылками во второй фигуре: «Все, находящие эту женщину невинной, должны быть против наказания её; вы — против наказания её, значит, вы находите её невинной»;

- Вывод с отрицательной меньшей посылкой в третьей фигуре: «Закон Моисеев запрещал воровство, закон Моисеев потерял свою силу, следовательно, воровство не запрещено»;

- Особенно распространённая ошибка quaternio terminorum, то есть употребление среднего термина в большой и в меньшей посылке не в одинаковом значении: «Все металлы — простые вещества, бронза — металл: бронза — простое вещество» (здесь в меньшей посылке слово «металл» употреблено не в точном химическом значении слова, обозначая сплав металлов): отсюда в силлогизме получаются четыре термина.

Терминологические

Грамматические, терминологические и риторические источники софизмов выражаются

В устную речь математиками введены такие слова как «сумма», «произведение», «разность». Так

— сумма произведения два на два и пятерки, а

— удвоенная сумма двух и пяти.

- Более сложные софизмы проистекают из неправильного построения целого сложного хода доказательств, где логические ошибки являются замаскированными неточностями внешнего выражения. Сюда относятся:

- Petitio principii: введение заключения, которое требуется доказать, в скрытом виде в доказательство в качестве одной из посылок. Если мы, например, желая доказать безнравственность материализма, будем красноречиво настаивать на его деморализующем влиянии, не заботясь дать отчёт, почему именно материализм — безнравственная теория, то наши рассуждения будут заключать в себе petitio principii.

- Ignoratio elenchi заключается в том, что начав доказывать некоторый тезис, постепенно в ходе доказательства переходят к доказательству другого положения, сходного с тезисом.

- A dicto secundum ad dictum simpliciter подменяет утверждение, сказанное с оговоркой, на утверждение, не сопровождаемое этой оговоркой.

- Non sequitur представляет отсутствие внутренней логической связи в ходе рассуждения: всякое беспорядочное следование мыслей представляет частный случай этой ошибки.

Психологические

Психологические причины С. бывают троякого рода: интеллектуальные, аффективные и волевые. Во всяком обмене мыслей предполагается взаимодействие между 2 лицами, читателем и автором или лектором и слушателем, или двумя спорящими. Убедительность С. поэтому предполагает два фактора: α — психические свойства одной и β — другой из обменивающихся мыслями сторон. Правдоподобность С. зависит от ловкости того, кто защищает его, и уступчивости оппонента, а эти свойства зависят от различных особенностей обеих индивидуальностей.

Интеллектуальные причины

Интеллектуальные причины софизма заключаются в преобладании в уме лица, поддающегося С., ассоциаций по смежности над ассоциациями по сходству, в отсутствии развития способности управлять вниманием, активно мыслить, в слабой памяти, непривычке к точному словоупотреблению, бедности фактических знаний по данному предмету, лености в мышлении (ignava ratio) и т. п. Обратные качества, разумеется, являются наиболее выгодными для лица, защищающего С.: обозначим первые отрицательные качества через  , вторые соответствующие им положительные через

, вторые соответствующие им положительные через  .

.

Аффективные причины

Сюда относятся трусость в мышлении — боязнь опасных практических последствий, вытекающих от принятия известного положения; надежда найти факты, подтверждающие ценные для нас взгляды, побуждающая нас видеть эти факты там, где их нет, любовь и ненависть, прочно ассоциировавшиеся с известными представлениями, и т. д. Желающий обольстить ум своего соперника софист должен быть не только искусным диалектиком, но и знатоком человеческого сердца, умеющим виртуозно распоряжаться чужими страстями для своих целей. Обозначим аффективный элемент в душе искусного диалектика, который распоряжается им как актёр, чтобы тронуть противника, через  , а те страсти, которые пробуждаются в душе его жертвы и омрачают в ней ясность мышления через

, а те страсти, которые пробуждаются в душе его жертвы и омрачают в ней ясность мышления через  . Argumentum ad hominem, вводящий в спор личные счёты, и argumentum ad populum, влияющий на аффекты толпы, представляют типичные С. с преобладанием аффективного элемента.

. Argumentum ad hominem, вводящий в спор личные счёты, и argumentum ad populum, влияющий на аффекты толпы, представляют типичные С. с преобладанием аффективного элемента.

Волевые причины

При обмене мнений мы воздействуем не только на ум и чувства собеседника, но и на его волю. Во всякой аргументации (особенно устной) есть элемент волевой — императивный — элемент внушения. Категоричность тона, не допускающего возражения, определённая мимика и т. п. ( ) действуют неотразимым образом на лиц, легко поддающихся внушению, особенно на массы. С другой стороны, пассивность (

) действуют неотразимым образом на лиц, легко поддающихся внушению, особенно на массы. С другой стороны, пассивность ( ) слушателя особенно благоприятствует успешности аргументации противника. Таким образом, всякий С. предполагает взаимоотношение между шестью психическими факторами:

) слушателя особенно благоприятствует успешности аргументации противника. Таким образом, всякий С. предполагает взаимоотношение между шестью психическими факторами:  . Успешность С. определяется величиной этой суммы, в которой

. Успешность С. определяется величиной этой суммы, в которой  составляет показатель силы диалектика,

составляет показатель силы диалектика,  есть показатель слабости его жертвы. Прекрасный психологический анализ софистики даёт Шопенгауэр в своей «Эристике» (перев. кн. Д. Н. Цертелева). Само собой разумеется, что логические, грамматические и психологические факторы теснейшим образом связаны между собой; поэтому С., представляющий, например, с логической точки зрения quaternio ter.

есть показатель слабости его жертвы. Прекрасный психологический анализ софистики даёт Шопенгауэр в своей «Эристике» (перев. кн. Д. Н. Цертелева). Само собой разумеется, что логические, грамматические и психологические факторы теснейшим образом связаны между собой; поэтому С., представляющий, например, с логической точки зрения quaternio ter.

Способ нахождения ошибки в софизме

- Внимательно прочитать условие предложенной вам задачи. Начинать поиск ошибки лучше с условия предложенного софизма. В некоторых софизмах абсурдный результат получается из-за противоречивых или неполных данных в условии, неправильного чертежа, ложного первоначального предположения, а далее все рассуждения проводятся верно. Это и вызывает затруднения при поиске ошибки. Все привыкли, что задания, предполагаемые в различной литературе, не содержат ошибок в условии и, поэтому, если получается неверный результат, то ошибку они ищут непременно по ходу решения.

- Установите области знаний (темы), которые отражены в софизме, предложенных преобразованиях. Софизм может делиться на несколько тем, которые потребуют детального анализа каждой из них.

- Выясните, соблюдены ли все условия применимости теорем, правил, формул, соблюдена ли логичность. Некоторые софизмы построены на неверном использовании определений, законов, на «забывании» условий применимости. Очень часто в формулировках, правилах запоминаются основные, главные фразы и предложения, всё остальное упускаются. И тогда второй признак равенства треугольников превращается в признак «по стороне и двум углам».

- Проверяйте результаты преобразования обратным действием.

- Часто следует разбить работу на небольшие блоки и проконтролировать правильность каждого такого блока.

Примеры софизмов

|

|

Список примеров в этой статье не основывается на авторитетных источниках непосредственно о предмете статьи.

Добавьте ссылки на источники, предметом рассмотрения которых является тема настоящей статьи в целом, и содержащие данные элементы списка как примеры. В противном случае раздел может быть удалён. |

Полупустое и полуполное

Полупустое есть то же, что и полуполное. Если равны половины, значит, равны и целые. Следовательно, пустое есть то же, что и полное.

Чётное и нечётное

5 есть  («два и три»). Два — число чётное, три — нечётное, выходит, что пять — число и чётное и нечётное. Пять не делится на два, также, как и

(«два и три»). Два — число чётное, три — нечётное, выходит, что пять — число и чётное и нечётное. Пять не делится на два, также, как и  , значит, оба числа нечётные.

, значит, оба числа нечётные.

Не знаешь то, что знаешь

— Знаешь ли ты то, о чём я хочу тебя спросить?

— Нет.

— Знаешь ли ты, что добродетель есть добро?

— Знаю.

— Об этом я и хотел тебя спросить. А ты, выходит, не знаешь то, что знаешь.

Лекарства

Лекарство, принимаемое больным, есть добро. Чем больше делать добра, тем лучше. Значит, лекарств нужно принимать как можно больше.

Вор

Вор не желает приобрести ничего дурного. Приобретение хорошего есть дело хорошее. Следовательно, вор желает хорошего.

Рогатый

Есть ли у тебя то, что ты не терял? Конечно есть. Ты рога не терял, значит они у тебя есть.

2=3

10-10=0

15-15=0

10-10=15-15

2(5-5)=3(5-5)

2=3

Ошибка в том, что на ноль (5-5) делить нельзя.

Литература

- Ахманов А. С., Логическое учение Аристотеля, М., 1960;

- Брутян Г. Паралогизм, софизм и парадокс // Вопросы философии.1959.№ 1.С.56-66.

- Брадис В. М., Минковский В. Л., Еленев Л. К., Ошибки в математических рассуждениях, 3 изд., М., 1967.

- Билык А.М., Билык Я.М. К вопросу о проблемной технике софизма (ее связь с современным пониманием научной проблемы) // Философские науки. № 2. 1989. — С.114-117.

- Морозов Н. А. О научном значении математических софизмов // Известия научного института им. П. Ф. Лесгафта. Пг., 1919.Т.1.С.193-207.

- Павлюкевич В. В. Логико-методологический статус софизмов // Современная логика:проблемы теории, истории и применения в науке. СПб.,2002. С. 97-98.

- Read, Stephen (ed).: Sophisms in Medieval Logic and Grammar, Acts of the 8th European Symposium for Medieval Logic and Semantics, Kluwer, 1993

- Cassagnac, Joachim .: Merde à Celui qui le lira, Flammarion, 1974

- Тульчинский М. Е. Занимательные задачи-парадоксы и софизмы по физике. М. 1971.

- Дёмин Р. Н. Собрание «задач» Ричарда Софиста как контекст для «парадоксов» древнекитайской школы имен // Вестник РХГА № 6, СПб., 2005. С. 217—221. http://www.rchgi.spb.ru/Pr/vest_6.htm

- Неркарарян К. В., Софизмы и парадоксы, 1 издание, 2001

См. также

- Апория

- Правила простого категорического силлогизма

- Софисты

- Парадокс лжеца

- Парадокс

- Парадокс лотереи

Содержание

- Что такое Логическая Ошибка

- Нарушение закона тождества

- Нарушение закона исключенного третьего

- Логические ошибки мышления

- Логика Галилея

- Софизмы

- Разные числа

- Женщина – не человек

- Знаешь то, чего не знаешь

- Лекарство

- Вор

- Как разоблачать софизмы

- Паралогизмы

- Логические парадоксы

- Парадокс лжеца

- Парадокс деревенского парикмахера

- Протагор и Эватл

- Как избегать логических ошибок

Логические ошибки – это то, что встречается у каждого из нас. В данной статье мы рассмотрим примеры логических ошибок, которые, так или иначе, встречаются в нашей повседневной жизни.

Основы логики мы рассматривали отдельно. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними и узнать 4 главных закона логики. Также обратите внимание на когнитивные искажения, или распространенные ошибки мышления. Очень интересно!

Но сейчас мы будем говорить только о логических ошибках.

Подмена тезиса – это логическая ошибка в доказательстве, состоящая в том, что начав доказывать некоторый тезис, постепенно в ходе доказательства переходят к доказательству другого положения, сходного с тезисом, но имеющего совершенно иное значение.

Другая популярная логическая ошибка – «предвосхищение основания». Она заключается в том, что в качестве аргументов используются недоказанные, как правило, произвольно взятые положения: ссылаются на слухи, на ходячие мнения, высказанные кем-то предположения или даже на собственный вымысел, выдавая их за аргументы, якобы обосновывающие тезис.

В действительности же доброкачественность таких доводов лишь предвосхищается, но не устанавливается с несомненностью. Обычно подобные лже-аргументы сопровождаются фразами: «Как абсолютно всем известно…», «Кто же будет спорить с тем, что…», «Само собой разумеется, что…», «Каждому известно, что…», дабы рассеять возможные сомнения у простого слушателя.

Что такое Логическая Ошибка

Логическая ошибка – в логике, философии и прочих науках, изучающих познание, ошибка, связанная с нарушением логической правильности умозаключений.

Ошибочность обусловлена каким-либо логическим недочётом в доказательстве, что делает доказательство неверным в целом.

Если человеку, который смотрит на уходящие вдаль рельсы железной дороги, кажется, что они сходятся на горизонте в одной точке, то он ошибается. Ошибается тот, кому кажется, что падение одного зерна на землю не производит ни малейшего шума, что пушинка не имеет веса и т. д.

Можно ли назвать эти ошибки логическими? Нет. Они связаны с обманом зрения, слуха и т. д., это ошибки чувственного восприятия.

Логические же ошибки относятся к мыслям. Причем не к мыслям как таковым, а к тому, как связывается одна мысль с другой, к отношениям между различными мыслями.

Нарушение закона тождества

В нашей повседневной жизни часто приходится наблюдать нарушение одного из главных законов логики – закона тождества. Взять, например, такой разговор.

– Можно мне взять твои книги?

– Возьми.

– А я не хочу их брать.

– Тогда не бери.

– Он запретил мне брать свои книги.

Здесь в выражении «не бери» смешиваются два разных суждения: «не бери» в смысле «можешь не брать» и «не бери» в смысле «нельзя брать», в результате чего нарушается закон тождества и неизбежно возникает недоразумение.

Часто самые незначительные изменения во фразе, например, перенос ударения, могут совершенно изменить ее логический смысл.

Вспомним недоразумение, которое возникло в связи с высказыванием Исаака Ньютона: «Гипотез не сочиняю». Многих удивляло, что Ньютон (см. интересные факты о Ньютоне), несмотря на это заявление, сам выдвигал много гипотез.

В действительности же оснований для удивления нет, и те, кто усматривает здесь противоречие, просто нарушают закон тождества. В приведенном высказывании Ньютона нужно поставить логическое ударение на слове «сочиняю», и тогда оно будет иметь смысл: «Гипотез не сочиняю, но выдвигаю их на основе фактов».

Некоторые истолковали, его иначе и, поставив логическое ударение на слове «гипотез», вложили в это высказывание совсем иной смысл: «Гипотез не выдвигаю, то есть, не создаю их вообще». На основе этого был сделан вывод, что Ньютон – противник всяких гипотез.

Нарушение закона исключенного третьего

Также нередко встречаются логические ошибки, связанные с нарушением закона исключенного третьего. Приведем классический пример.

В одной бане, вывешено объявление следующего содержания:

В камеру хранения принимаются:

- верхняя одежда,

- головные уборы,

- обувь,

- деньги и ценные вещи.

Не принимаются на хранение:

- огнестрельное и холодное оружие,

- горючие вещества,

- продукты,

- молотки и ножи.

В баню приходит гражданин, который хочет сдать вместе с одеждой связку книг. Гардеробщица отказывается брать книги, мотивируя тем, что их нет в списке вещей, принимающихся на хранение. Гражданин настаивает, ссылаясь на то, что и в списке предметов, не принимающихся на хранение, книги не указаны.

На основании указанного объявления суждение «книги принимаются» отрицается так же, как и суждение «книги не принимаются».

Логические ошибки мышления

В рассмотренных примерах противоречие возникает между двумя разными суждениями. Но законы мышления могут быть нарушены и внутри одного суждения.

Это бывает в тех случаях, когда из одного суждения вытекает другое, ему противоречащее. Например, древнегреческие софисты выдвинули утверждение «истинных суждений не существует».

Это утверждение опроверг Аристотель следующим образом.

Утверждение «истинных суждений не существует» является суждением. Если все суждения неистинны, то неистинно также и это суждение, то есть неистинно, что истинных суждений нет. А это значит, что истинные суждения существуют.

Такого же рода внутренне противоречивое суждение высказывает Пигасов в романе Тургенева «Рудин».

– Прекрасно! – промолвил Рудин, – стало быть, по-вашему, убеждений нет?

– Нет – и не существует.

– Это ваше убеждение?

– Да.

– Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай.

Логика Галилея

В истории науки были случаи, когда казавшиеся безусловно истинными суждения опровергались впоследствии путем обнаружения их внутренней логической несостоятельности.

Так, по вопросу о падении тел в физике в свое время считалась общепризнанной точка зрения, согласно которой скорость падающих тел тем больше, чем больше вес тела. Эту точку зрения опроверг Галилео Галилей, найдя в ней логическую ошибку. Сделал он это при помощи следующего рассуждения.

Пусть большой камень падает с какой-то определенной скоростью. Тогда другой камень, поменьше, будет падать с меньшей скоростью.

Теперь предположим, что мы сложили эти камни. С какой скоростью будет падать новый камень, вес которого равен весу двух первых?

- С одной стороны, эта скорость должна быть меньше скорости первого камня, поскольку мы присоединили к нему камень, падающий с меньшей скоростью, и этим самым уменьшили скорость падения первого камня.

- С другой стороны, вес камня, получившегося от сложения двух камней, больше веса каждого из них, поэтому и скорость его падения должна быть больше скорости каждого отдельного камня.

- Получается противоречие: скорость двойного камня одновременно и меньше и больше скоростей каждого из двух первых камней, что противоречит закону исключенного третьего.

Чтобы устранить это противоречие, говорит Галилей, нужно сделать допущение, что все тела падают с одинаковым ускорением.

Таким образом, по неправильности суждений можно судить об их неистинности. Если два или более утверждения противоречат друг другу, то это значит, что в них заключена какая-то ложь.

К слову сказать, это обстоятельство используется на суде для уличения преступника. Запутавшись в противоречивых показаниях, преступник бывает вынужден сознаться в своем преступлении.

Софизмы

Если законы логики нарушаются умышленно, то мы имеем дело с софизмами (от греч. sophisma – «измышление, хитрость»), которые представляют собой внешне правильные доказательства ложных мыслей.

Приведем несколько популярных софизмов.

Разные числа

Числа 3 и 4 – это два разных числа, 3 и 4 – это 7, следовательно, 7 – это два разных числа.

В данном внешне правильном и убедительном рассуждении смешиваются или отождествляются различные, нетождественные вещи: простое перечисление чисел (первая часть рассуждения) и математическая операция сложения (вторая часть рассуждения); между первым и вторым нельзя поставить знак равенства, т. е. налицо нарушение закона тождества.

Женщина – не человек

Или вот еще один пример софизма, где ловко прячется простая логическая ошибка.

Любой мужчина – человек. Женщина не мужчина. Следовательно, женщина – не человек.

Знаешь то, чего не знаешь

– Знаешь ли ты, о чём я хочу тебя спросить?

– Нет.

– Знаешь ли ты, что добродетель есть добро?

– Знаю.

– Об этом я и хотел тебя спросить. А ты, выходит, не знаешь то, что знаешь.

Лекарство

Лекарство, принимаемое больным, есть добро. Чем больше делать добра, тем лучше. Значит, лекарств нужно принимать как можно больше.

Вор

Вор не желает приобрести ничего дурного. Приобретение хорошего есть дело хорошее. Следовательно, вор желает хорошего.

Как разоблачать софизмы

Для разоблачения софизма необходимо найти в рассуждении два объекта, которые умышленно и незаметно отождествляются.

При этом стоит заметить, что сделать это далеко не всегда просто. Именно поэтому так важно развивать логическое мышление.

Паралогизмы

От софизмов следует отличать паралогизмы (от греч. paralogismus – «неправильное рассуждение») – логические ошибки, допускаемые непроизвольно, в силу незнания, невнимательности или иных причин. Рассмотрим несколько примеров.

- Один человек пожилого возраста доказывает, что сила его, несмотря на преклонные годы, ничуть не уменьшилась:

– В юности и молодости я не мог поднять штангу весом 200 кг. Сейчас я тоже не могу ее поднять, стало быть, сила моя осталась прежней.

- В одной китайской семье родилась девочка. Когда ей исполнился год, к ее родителям пришел сосед и стал сватать девочку за своего двухлетнего сына. Отец сказал:

– Моей девочке всего год, а твоему мальчику целых два, т. е. он в два раза старше ее, значит, когда моей дочери будет 20 лет, твоему сыну будет уже 40. Зачем же мне выдавать свою дочь за старого жениха?!

Эти слова услышала жена и возразила:

– Сейчас нашей дочке год, а мальчику два, однако через год ей будет тоже два и они станут ровесниками, так что вполне можно в будущем выдать нашу девочку за соседского мальчика.

- Маленький мальчик спрашивает:

– Мама, что от нас дальше – Луна или Африка?

– Конечно же Африка, ведь Луну отсюда видно, а Африку – нет!

Логические парадоксы

Также от софизмов следует отличать логические парадоксы (греч. paradoxes – «неожиданный, странный»).

Парадокс в широком смысле слова – это нечто необычное и удивительное, то, что расходится с привычными ожиданиями, здравым смыслом и жизненным опытом.

Логический парадокс – это такая необычная и удивительная ситуация, когда два противоречащих суждения не только являются одновременно истинными (что невозможно в силу логических законов противоречия и исключенного третьего), но еще и вытекают друг из друга, друг друга обуславливают.

Если софизм – это всегда какая-либо уловка, преднамеренная логическая ошибка, которую можно обнаружить, разоблачить и устранить, то парадокс представляет собой неразрешимую ситуацию.

Это своего рода мыслительный тупик, «камень преткновения» в логике: за всю ее историю было предложено множество разнообразных способов преодоления и устранения парадоксов, однако ни один из них до сих пор не является исчерпывающим.

Парадокс лжеца

Наиболее известный логический парадокс – это парадокс «лжеца». Часто его называют «королем логических парадоксов». Он был открыт еще в Древней Греции.

По преданию, философ Диодор Кронос дал обет не есть до тех пор, пока не разрешит этот парадокс. В конечном счете, он умер от голода, так и не сумев решить эту логическую головоломку. Другой мыслитель – Филет Косский впал в отчаяние от невозможности найти решение парадокса «лжеца» и покончил с собой, бросившись со скалы в море.

Существует несколько формулировок парадокса лжеца. Наиболее коротко и просто он формулируется в ситуации, когда человек произносит простую фразу: Я лжец.

Анализ этого элементарного и бесхитростного на первый взгляд высказывания приводит к ошеломляющему результату. Как известно, любое высказывание (в том числе и вышеприведенное) может быть или истинным или ложным.

Рассмотрим последовательно оба случая, в первом из которых это высказывание является истинным, а во втором – ложным.

- Допустим, что фраза «Я лжец» истинна, т. е. человек, который произнес ее, сказал правду. Но в этом случае он действительно лжец, следовательно, произнеся данную фразу, он солгал.

- Теперь предположим, что фраза «Я лжец» ложна, т. е. человек, который произнес ее, солгал, но в этом случае он не лжец, а правдолюб. Следовательно, произнеся данную фразу, он сказал правду.

Получается нечто удивительное и даже невозможное: если человек сказал правду, то он солгал; а если он солгал, то он сказал правду. Два противоречащих суждения не только одновременно истинны, но и вытекают друг из друга.

Парадокс деревенского парикмахера

Другой известный логический парадокс, обнаруженный в начале 20 века английским философом, логиком и математиком Бертраном Расселом, – это парадокс «деревенского парикмахера».

Представим себе, что в некой деревне есть только один парикмахер, бреющий тех ее жителей, которые не бреются сами. Анализ этой незамысловатой ситуации приводит к необыкновенному выводу.

Зададимся вопросом: может ли деревенский парикмахер брить самого себя? Рассмотрим оба варианта, в первом из которых он сам себя бреет, а во втором – не бреет.

- Допустим, что деревенский парикмахер сам себя бреет, но тогда он относится к тем жителям деревни, которые бреются сами и которых не бреет парикмахер, следовательно, в этом случае, он сам себя не бреет.

- Теперь предположим, что деревенский парикмахер сам себя не бреет, но тогда он относится к тем жителям деревни, которые не бреются сами и которых бреет парикмахер, следовательно, в этом случае он сам себя бреет.

Как видим, получается невероятное: если деревенский парикмахер сам себя бреет, то он сам себя не бреет; а если он сам себя не бреет, то он сам себя бреет (два противоречащих суждения являются одновременно истинными и взаимообуславливают друг друга).

Парадоксы «лжеца» и «деревенского парикмахера» вместе с другими подобными им парадоксами также называют антино́миями (греч. antinomia – «противоречие в законе»), т. е. рассуждениями, в которых доказывается, что два высказывания, отрицающие друг друга, вытекают одно из другого.

Считается, что антиномии представляют собой наиболее крайнюю форму парадоксов. Однако довольно часто термины «логический парадокс» и «антиномия» рассматриваются как синонимы.

Протагор и Эватл

Менее удивительную формулировку, но не меньшую известность, чем парадоксы «лжеца» и «деревенского парикмахера», имеет парадокс «Протагор и Эватл», также появившийся в Древней Греции.

В основе этого логического парадокса лежит незатейливая на первый взгляд история, которая заключается в том, что у софиста Протагора был ученик Эватл, бравший у него уроки логики и риторики.

Учитель и ученик договорились, что Эватл заплатит Протагору гонорар за обучение только в том случае, если выиграет свой первый судебный процесс.

Однако по завершении обучения Эватл не стал участвовать ни в одном процессе и денег учителю, разумеется, не платил. Протагор пригрозил ему, что подаст на него в суд и тогда Эватлу в любом случае придется заплатить.

– Тебя или присудят к уплате гонорара, или не присудят, – сказал ему Протагор, – если тебя присудят к уплате, ты должен будешь заплатить по приговору суда; если же тебя не присудят к уплате, то ты, как выигравший свой первый судебный процесс, должен будешь заплатить по нашему уговору.

На это Эватл ему ответил:

– Все правильно: меня или присудят к уплате гонорара, или не присудят; если меня присудят к уплате, то я, как проигравший свой первый судебный процесс, не заплачу по нашему уговору; если же меня не присудят к уплате, то я не заплачу по приговору суда.

Таким образом, вопрос о том, должен Эватл заплатить Протагору гонорар или нет, является неразрешимым.

Договор учителя и ученика, несмотря на его вполне невинный внешний вид, является внутренне, или логически, противоречивым, так как он требует выполнения невозможного действия: Эватл должен и заплатить за обучение, и не заплатить одновременно.

В силу этого сам договор между Протагором и Эватлом, а также вопрос об их тяжбе представляет собой не что иное, как логический парадокс.

Решить этот спор можно было бы лишь в том случае, если бы обе стороны соблюдали закон тождества и в качестве основания для уплаты или неуплаты брали что-нибудь одно: либо решение суда, либо свой договор.

Как избегать логических ошибок

Как же научиться не делать логических ошибок, то есть мыслить правильно, во всех случаях, по каким угодно вопросам, знакомым или впервые встретившимся, о каких угодно предметах, привычных и непривычных?

Повседневная жизненная практика, «здравый смысл», как уже говорилось, во многих случаях помогают избежать логических ошибок, однако отнюдь не гарантируют избавление от них.

Конечно, чем шире практика, чем с большим количеством разнообразных предметов и видов деятельности сталкивается человек, тем больше возможностей он имеет для развития у себя правильного мышления.

Расширение кругозора, углубление фактических знаний, знакомство с самыми различными рассуждениями, несомненно, способствуют развитию мышления вообще.

Широко образованный, развитой человек быстрее заметит логическую ошибку в рассуждении даже и тогда, когда она не касается непосредственно его специальности, его обычных, повседневных занятий.

Поэтому изучение различных наук имеет большое значение, ведь каждая наука так или иначе, в той или иной степени связана с рассуждениями.

Использованная литература:

Авенир Уемов «Логические ошибки»,

Дмитрий Гусев «Удивительная логика».

Что же, теперь, когда вы знакомы с различными примерами логических ошибок, можете пройти тест на логику.

Также обратите внимание на 5 задач на логику, 8 задач на смекалку, известную загадку Толстого про шапку и знаменитый тест Эйнштейна. Всё это поможет вам прокачать свой мозг, существенно снизив количество логических ошибок в будущем.

Если вам понравилась статья про логические ошибки – поделитесь ею в социальных сетях. Если вы знаете интересные примеры логических ошибок – напишите их в комментариях и подписывайтесь на сайт interesnyefakty.org любым удобным способом.

Понравился пост? Нажми любую кнопку:

Привет, Вы узнаете про софизм, Разберем основные ее виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое

софизм, софизмы, софизмы как интеллектуальное мошенничество, софизм как умышленный обман недостатки стандартного истолкования софизмов , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Логика.

софизм — это логически неправильное (несостоятельное) рассуждение, умозаключение или убеждающее высказывание (аргументация), умышленно выдаваемое за правильное.

Софизм (от греч. σόφισμα, «мастерство, умение, хитрая выдумка, уловка») это:

- Сложное рассуждение, иногда намеренно запутанное с целью показать умственное превосходство или ввести в заблуждение;

- Нестандартная задача, как правило, имеющая несколько решений;

- Прием обучения и метод исследования, введенный древнегреческими софистами; широко практиковался в средневековых университетах (sophismata), послужил прообразом современных сборников задач и упражнений;

- Ошибочное рассуждение, неправильный аргумент. Софизм основан на преднамеренном, сознательном нарушении правил логики. Это отличает его от паралогизма и апории, которые могут содержать непреднамеренную ошибку, либо вообще не иметь логических ошибок, но приводить к явно неверному выводу.

История

Софизм как прием обучения был введен древнегреческими софистами в греческих полисах ок. V в. до н.э. — профессиональными учителями, обучавшими знатную молодежь красноречию, ораторскому мастерству и искусству публичных дебатов в целях подготовки к политической или иной карьере. В отличие от философов, занимавшихся научными изысканиями в русле методологии институализированных философских школ, софисты были личными наемными учителями и опирались на плюралистическую методологию, нацеленную на решение задач.

Философы обвиняли методы софистов в субъективизме и релятивизме, что повлекло отрицательную оценку деятельности софистов как софистической. Платон («Евтидем», «Протагор»,«Теэтет») развенчивал

софизмы и методы их решения как «мнимое знание», «призрачные подобия знания, но не истинные» («Софист»). Аристотель считал софизмы «натаскиванием», а не научным поиском истины, и составил в «О софистических опровержениях» первую классификацию софизмов — уловок софистов, выделив 13 видов софизмов, возникающих из-за двусмысленностей двоякого рода: 6 связанных с оборотами речи, и 7 паралогизмов, или неправильно построенных рассуждений.

Аристотель называл софизмом «мнимые доказательства», в которых обоснованность заключения кажется верной и обязана чисто субъективному впечатлению, вызванному недостаточностью логического или семантического анализа. Убедительность на первый взгляд многих софизмов, их «логичность» обычно связана с хорошо замаскированной ошибкой:

— семантической, возникающей за счет метафоричности речи, омонимии или полисемии слов, амфиболий и пр., нарушающих однозначность мысли и приводящих к смешению значений терминов;

— логической, такой как подмена основной мысли (тезиса) доказательства, или принятие ложных посылок за истинные, несоблюдение допустимых способов рассуждения (правил логического вывода), использование «неразрешенных» или даже «запрещенных» правил или действий, например деления на нуль в математических софизмах (последнюю ошибку можно считать и семиотической, так как она связана с соглашением о «правильно построенных формулах»).

Вот один из древних софизмов («рогатый»), приписываемый Эвбулиду: «Что ты не терял, то имеешь. Рога ты не терял. Значит, у тебя рога». Здесь маскируется двусмысленность большей посылки. Если она мыслится универсальной: «Все, что ты не терял…», то вывод логически безупречен, но неинтересен, поскольку очевидно, что большая посылка ложна; если же она мыслится частной, то заключение не следует логически. Последнее, однако, стало известно лишь после того, как Аристотель сформулировал логику.

А вот современный софизм, обосновывающий, что с возрастом «годы жизни» не только кажутся, но и на самом деле короче: «Каждый год вашей жизни — это ее часть, где

— число прожитых вами лет. Но

. Следовательно,

».

Исторически с понятием «софизм» неизменно связывают идею о намеренной фальсификации, руководствуясь признанием Протагора о том, что задача софиста — представить наихудший аргумент как наилучший путем хитроумных уловок в речи, в рассуждении, заботясь не об истине, а об успехе в споре или о практической выгоде. (Известно, что сам Протагор оказался жертвой «софизма Эватла»). С этой же идеей обычно связывают и «критерий основания», сформулированный Протагором: мнение человека есть мера истины. Уже Платон заметил, что основание не должно заключаться в субъективной воле человека, иначе придется признать законность противоречий (что, между прочим, и утверждали софисты), а поэтому любые суждения считать обоснованными. Эта мысль Платона была развита в аристотелевском «принципе непротиворечия» (см. Логический закон) и, уже в современной логике, — в истолкованиях и требовании доказательств «абсолютной» непротиворечивости. Перенесенная из области чистой логики в область «фактических истин», она породила особый «стиль мышления», игнорирующий диалектику «интервальных ситуаций», то есть таких ситуаций, в которых критерий Протагора, понятый, однако, более широко, как относительность истины к условиям и средствам ее познания, оказывается весьма существенным. Именно поэтому многие рассуждения, приводящие к парадоксам и в остальном безупречные, квалифицируются как софизмы, хотя по существу они только демонстрируют интервальный характер связанных с ними гносеологических ситуаций. Так, софизм «куча» («Одно зерно — не куча. Если зерен не куча, то

зерно — тоже не куча. Следовательно, любое число зерен — не куча») — это лишь один из «парадоксов транзитивности», возникающих в ситуации «неразличимости». Последняя служит типичным примером интервальной ситуации, в которой свойство транзитивности равенства при переходе от одного «интервала неразличимости» к другому, вообще говоря, не сохраняется, и поэтому принцип математической индукции в таких ситуациях неприменим. Стремление усматривать в этом свойственное опыту «нетерпимое противоречие», которое математическая мысль «преодолевает» в абстрактном понятии числового континуума (А. Пуанкаре), не обосновывается, однако, общим доказательством устранимости подобного рода ситуаций в сфере математического мышления и опыта. Достаточно сказать, что описание и практика применения столь важных в этой сфере «законов тождества» (равенства) так же, вообще говоря, как и в эмпирических науках, зависит от того, какой смысл вкладывают в выражение «один и тот же объект», какими средствами или критериями отождествления при этом пользуются. Другими словами, идет ли речь о математических объектах или, к примеру, об объектах квантовой механики, ответы на вопрос о тождестве неустранимым образом связаны с интервальными ситуациями. При этом далеко не всегда тому или иному решению этого вопроса «внутри» интервала неразличимости можно противопоставить решение «над этим интервалом», то есть заменить абстракцию неразличимости абстракцией отождествления. А только в этом последнем случае и можно говорить о «преодолении» противоречия.

По-видимому, первыми, кто понял важность семиотического анализа софизмов, были сами софисты. Учение о речи, о правильном употреблении имен Продик считал важнейшим. Анализ и примеры софизмов часто встречаются в диалогах Платона. Аристотель написал специальную книгу «О софистических опровержениях», а математик Евклид — «Псевдарий» — своеобразный каталог софизмов в геометрических доказательствах . Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Сочинение «Софизмы» (в двух книгах) написал ученик Аристотеля Феофраст (D.L. V. 45). В средние века в Западной Европе составлялись целые коллекции софизмов. Например, собрание, приписываемое английскому философу и логику XIII века Ричарду Софисту, насчитывает свыше трехсот софизмов. Некоторые из них напоминают высказывания представителей древнекитайской школы имен (мин цзя).

Классификация ошибок в софизмах

Логические

Так как обычно вывод может быть выражен в силлогистической форме, то и всякий софизм может быть сведен к нарушению правил силлогизма. Наиболее типичными источниками логических софизмов являются следующие нарушения правил силлогизма:

- Вывод с отрицательной меньшей посылкой в первой фигуре: «Все люди суть разумные существа, жители планет не суть люди, следовательно, они не суть разумные существа»;

- Вывод с утвердительными посылками во второй фигуре: «Все, находящие эту женщину невинной, должны быть против наказания ее; вы — против наказания ее, значит, вы находите ее невинной»;

- Вывод с отрицательной меньшей посылкой в третьей фигуре: «Закон Моисеев запрещал воровство, закон Моисеев потерял свою силу, следовательно, воровство не запрещено»;

- Особенно распространенная ошибка quaternio terminorum, то есть употребление среднего термина в большой и в меньшей посылке не в одинаковом значении: «Все металлы — простые вещества, бронза — металл: бронза — простое вещество» (здесь в меньшей посылке слово «металл» употреблено не в точном химическом значении слова, обозначая сплав металлов): отсюда в силлогизме получаются четыре термина.

Терминологические

Грамматические, терминологические и риторические источники софизмов выражаются

- Более сложные софизмы проистекают из неправильного построения целого сложного хода доказательств, где логические ошибки являются замаскированными неточностями внешнего выражения. Сюда относятся:

- Petitio principii: введение заключения, которое требуется доказать, в скрытом виде в доказательство в качестве одной из посылок. Если мы, например, желая доказать безнравственность материализма, будем красноречиво настаивать на его деморализующем влиянии, не заботясь дать отчет, почему именно материализм — безнравственная теория, то наши рассуждения будут заключать в себе petitio principii.

- Ignoratio elenchi заключается в том, что начав доказывать некоторый тезис, постепенно в ходе доказательства переходят к доказательству другого положения, сходного с тезисом.

- A dicto secundum ad dictum simpliciter подменяет утверждение, сказанное с оговоркой, на утверждение, не сопровождаемое этой оговоркой.

- Non sequitur представляет отсутствие внутренней логической связи в ходе рассуждения: всякое беспорядочное следование мыслей представляет частный случай этой ошибки.

Психологические

Психологические причины софизмов бывают троякого рода: интеллектуальные, аффективные и волевые. Во всяком обмене мыслей предполагается взаимодействие между 2 лицами, читателем и автором или лектором и слушателем, или двумя спорящими. Убедительность софизма поэтому предполагает два фактора: α — психические свойства одной и β — другой из обменивающихся мыслями сторон. Правдоподобность софизма зависит от ловкости того, кто защищает его, и уступчивости оппонента, а эти свойства зависят от различных особенностей обеих индивидуальностей.

Интеллектуальные причины

Интеллектуальные причины софизма заключаются в преобладании в уме лица, поддающегося софистике, ассоциаций по смежности над ассоциациями по сходству, в отсутствии развития способности управлять вниманием, активно мыслить, в слабой памяти, непривычке к точному словоупотреблению, бедности фактических знаний по данному предмету, лености в мышлении (ignava ratio) и т. п. Обратные качества, разумеется, являются наиболее выгодными для лица, защищающего софизм: обозначим первые отрицательные качества через , вторые соответствующие им положительные через

.

Аффективные причины

Сюда относятся трусость в мышлении — боязнь опасных практических последствий, вытекающих от принятия известного положения; надежда найти факты, подтверждающие ценные для нас взгляды, побуждающая нас видеть эти факты там, где их нет, любовь и ненависть, прочно ассоциировавшиеся с известными представлениями, и т. д. Желающий обольстить ум своего соперника софист должен быть не только искусным диалектиком, но и знатоком человеческого сердца, умеющим виртуозно распоряжаться чужими страстями для своих целей. Обозначим аффективный элемент в душе искусного диалектика, который распоряжается им как актер, чтобы тронуть противника, через , а те страсти, которые пробуждаются в душе его жертвы и омрачают в ней ясность мышления через

. Argumentum ad hominem, вводящий в спор личные счеты, и argumentum ad populum, влияющий на аффекты толпы, представляют типичные софизмы с преобладанием аффективного элемента.

Волевые причины

При обмене мнений мы воздействуем не только на ум и чувства собеседника, но и на его волю. Во всякой аргументации (особенно устной) есть элемент волевой — императивный — элемент внушения. Категоричность тона, не допускающего возражения, определенная мимика и т. п. () действуют неотразимым образом на лиц, легко поддающихся внушению, особенно на массы. С другой стороны, пассивность (

) слушателя особенно благоприятствует успешности аргументации противника. Таким образом, всякий софизм предполагает взаимоотношение между шестью психическими факторами:

. Успешность софизма определяется величиной этой суммы, в которой

составляет показатель силы диалектика,

есть показатель слабости его жертвы. Прекрасный психологический анализ софистики дает Шопенгауэр в своей «Эристике» (перев. кн. Д. Н. Цертелева). Само собой разумеется, что логические, грамматические и психологические факторы теснейшим образом связаны между собой; поэтому софизм, представляющий, например, с логической точки зрения quaternio ter.

Способ нахождения ошибки в софизме

- Внимательно прочитать условие предложенной вам задачи. Начинать поиск ошибки лучше с условия предложенного софизма. В некоторых софизмах абсурдный результат получается из-за противоречивых или неполных данных в условии, неправильного чертежа, ложного первоначального предположения, а далее все рассуждения проводятся верно. Это и вызывает затруднения при поиске ошибки. Все привыкли, что задания, предлагаемые в различной литературе, не содержат ошибок в условии и, поэтому, если получается неверный результат, то ошибку они ищут непременно по ходу решения.

- Установите области знаний (темы), которые отражены в софизме, предложенных преобразованиях. Софизм может делиться на несколько тем, которые потребуют детального анализа каждой из них.

- Выясните, соблюдены ли все условия применимости теорем, правил, формул, соблюдена ли логичность. Некоторые софизмы построены на неверном использовании определений, законов, на «забывании» условий применимости. Очень часто в формулировках, правилах запоминаются основные, главные фразы и предложения, все остальное упускается. И тогда второй признак равенства треугольников превращается в признак «по стороне и двум углам».

- Проверяйте результаты преобразования обратным действием.

- Часто следует разбить работу на небольшие блоки и проконтролировать правильность каждого такого блока.

софизмы как интеллектуальное мошенничество

О софизмах обычно говорят вскользь и с очевидным осуждением. И в самом деле, стоит ли задерживаться и размышлять над такими, к примеру, рассуждениями:

«Сидящий встал; кто встал, тот стоит; следовательно, сидящий стоит»;

«Сократ — человек; человек — не то же самое, что Сократ; значит, Сократ — это нечто иное, чем Сократ»;

«Этот пес твой; он является отцом; значит, он твой отец»?

А чего стоит такое, допустим, «доказательство»: «Для того чтобы видеть, нет необходимости иметь глаза, так как без правого глаза мы видим, без левого тоже видим; кроме правого и левого, других глаз у нас нет, поэтому ясно, что глаза не являются необходимыми для зрения»! Или такое неожиданное «заключение»: «Но когда говорят: «камни, бревна, железо», то ведь это — молчащие, а говорят»!

Софизм «Рогатый» стал знаменитым еще в Древней Греции. И сейчас он кочует из энциклопедии в энциклопедию в качестве «образцового». С его помощью можно уверить каждого, что он рогат: «Что ты не терял, то имеешь; рога ты не терял; значит, у тебя рога».

Впрочем, рога — это мелочь по сравнению с тем, что вообще может быть доказано с помощью этого и подобных ему рассуждений. Убедить человека в том, что у него есть рога, копыта и хвост или что любой, произвольно взятый отец, в том числе и не являющийся вообще человеком, — это как раз его отец и т.д., можно только посредством обмана или злоупотребления доверием. А это и есть, как говорит уголовный кодекс, мошенничество. Неслучайно учитель императора Нерона древнеримский философ Сенека в своих «Письмах» сравнивал софизмы с искусством фокусников, относительно манипуляций, которых мы не можем сказать, как они совершаются, хотя и твердо знаем, что в действительности все делается совсем не так, как это нам кажется.

Софизм как умышленный обман

В обычном и распространенном понимании софизм — это умышленный обман, основанный на нарушении правил языка или логики. Но обман тонкий и завуалированный, так что его не сразу и не каждому удается раскрыть. Цель его — выдать ложь за истину. Прибегать к софизмам предосудительно, как и вообще обманывать и внушать ложную мысль.

Софизму как ошибке, сделанной умышленно, с намерением ввести кого-либо в заблуждение, обычно противопоставляется паралогизм, понимаемый как непреднамеренная ошибка в рассуждении, обусловленная нарушением законов и правил логики. Паралогизм кажется намного предпочтительнее софизма, так как является, в сущности, не обманом, а искренним заблуждением и не связан с умыслом подменить истину ложью.

Чаще всего софизмы связаны с недостаточной самокритичностью ума и неспособностью его сделать надлежащие выводы, с его стремлением охватить то, что пока ему неподвластно. Нередко софизм представляет собой просто защитную реакцию незнания или даже невежества, не желающего признать свое бессилие и уступить знанию.

Софизм традиционно считается помехой в обсуждении и в споре. Использование софизмов уводит рассуждения в сторону: вместо выбранной темы приходится говорить о правилах и принципах логики. Но, в конце концов, это препятствие не является чем-то серьезным. Использование софизмов с точки зрения рассматриваемой проблемы имеет чисто внешний характер, и при известном навыке в логическом анализе рассуждений софизм несложно обнаружить и убедительно опровергнуть. Софизмы иногда кажутся настолько случайными и несерьезными, что известный немецкий историк философии В. Виндельбанд относил их к шуткам: «Тот большой успех, каким пользовались эти шутки в Греции, особенно в Афинах, обусловливается юношеской склонностью к остроумным выходкам, любовью южан к болтовне и пробуждением разумной критики повседневных привычек».

Итак, софизм — всего лишь сбивчивое доказательство, попытка выдать ложь за истину. Он имеет случайный, не связанный с существом рассматриваемой темы характер и является сугубо внешним препятствием на пути проводимого рассуждения. Отсюда следует, что никакого глубокого и требующего специального разъяснения содержания за ним не стоит. В софизме как результате заведомо некорректного применения семантических и логических операций не проявляются также какие-либо действительные логические трудности. Коротко говоря, софизм — это мнимая проблема.

Недостатки стандартного истолкования софизмов

Таково стандартное истолкование софизмов, подкупающее своей простотой. За ним стоит многовековая традиция. Однако, несмотря на кажущуюся очевидность, слишком многое оно оставляет недосказанным и неясным.

Прежде всего, оно совершенно отвлекается от тех исторических обстоятельств, в которых рождались софизмы и в которых протекала их последующая, нередко богатая событиями жизнь. Исследование софизмов, вырванных из среды их обитания, подобно попытке составить полное представление о растениях, пользуясь при этом только гербариями.

Софизмы существуют и обсуждаются более двух тысячелетий, причем острота их обсуждения не снижается с годами. Если софизмы — всего лишь хитрости и словесные уловки, выведенные на чистую воду еще Аристотелем, то долгая их история и устойчивый интерес к ним непонятны.

Имеются, конечно, случаи, и, возможно, нередкие, когда ошибки в рассуждении используются с намерением ввести кого-либо в заблуждение. Но это явно не относится к древних софизмов.

Когда были сформулированы первые софизмы, о правилах логики не было известно. Говорить в этой ситуации об умышленном нарушении законов и правил логики можно только с натяжкой. Тут что-то другое. Ведь несерьезно предполагать, что с помощью софизма «Рогатый» можно убедить человека, что он рогат. Сомнительно также, что с помощью софизма «Лысый» кто-то надеялся уверить окружающих, что лысых людей нет. Невероятно, что софистическое рассуждение способно заставить кого-то поверить, что его отец — пес. Речь здесь, очевидно, идет не о «рогатых», «лысых» и т.п., а о чем-то совершенно ином и более значительном. И как раз, чтобы подчеркнуть это обстоятельство, софизм формулируется так, что его заключение является заведомо ложным, прямо и резко противоречащим фактам.

Возникновение софизмов обычно связывается с философией софистов (Древняя Греция, V—IV вв. до н.э.), которая их обосновывала и оправдывала. Однако софизмы существовали задолго до философов-софистов, а наиболее известные и интересные были сформулированы позднее в сложившихся под влиянием Сократа философских школах. Термин «софизм» впервые ввел Аристотель, охарактеризовавший софистику как мнимую, а не действительную мудрость. К софизмам им были отнесены и апории Зенона, направленные против движения и множественности вещей, и рассуждения собственно софистов, и все те софизмы, которые открывались в других философских школах. Это говорит о том, что софизмы не были изобретением одних софистов, а являлись скорее чем-то обычным для многих школ античной философии.

Характерно, что для широкой публики софистами были также Сократ, Платой и сам Аристотель. Неслучайно Аристофан в комедии «Облака» представил Сократа типичным софистом. В ряде диалогов Платона человеком, старающимся запутать своего противника топкими вопросами, выглядит иногда в большей мере Сократ, чем Протагор.

Широкую распространенность софизмов в Древней Греции можно понять, только предположив, что они как-то выражали дух своего времени и являлись одной из особенностей античного стиля мышления.

Отношения между софизмами и парадоксами — еще одна тема, не получающая своего развития в рамках обычного истолкования софизмов.

В отличие от софизмов парадоксы трактуются со всей серьезностью: наличие в теории парадокса говорит о явном несовершенстве допущений, лежащих в ее основе.

Однако очевидно, что грань между софизмами и парадоксами не является сколько-нибудь определенной. В случае многих конкретных рассуждений невозможно решить на основе стандартных определений софизма и парадокса, к какому из этих двух классов следует отнести данные рассуждения.

Отделение софизмов от парадоксов является настолько неопределенным, что о целом ряде конкретных рассуждений нередко прямо говорится как о софизмах, не являющихся пока парадоксами или не относимых еще к парадоксам. Так обстоит дело, в частности, с рассматриваемыми далее софизмами «Медимн зерна», «Покрытый», «Протагор и Еватл» и целым рядом других.

Уже из одних общих соображений ясно, что с софизмами дело обстоит далеко не так просто, как это принято обычно представлять. Стандартное их истолкование сложилось, конечно, неслучайно. Но оно очевидным образом не исчерпывает всего существа дела. Необходим специальный, и притом конкретно-исторический анализ, который только и способен показать узость и ограниченность этого истолкования. Одновременно он должен выявить роль софизмов как в развитии теоретического мышления, так и, в частности, в развитии формальной логики.

Вау!! 😲 Ты еще не читал? Это зря!

- Апория

- Правила простого категорического силлогизма

- Парадокс лжеца

- Парадокс

- Парадокс лотереи

- Полилогизм

- Математический софизм

- Логическая ошибка

- Софизм Эватла ( парадокс Эватла)

Я что-то не договорил про софизм, тогда сделай замечание в комментариях Надеюсь, что теперь ты понял что такое софизм, софизмы, софизмы как интеллектуальное мошенничество, софизм как умышленный обман недостатки стандартного истолкования софизмов

и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания,

то нестесняся пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории

Логика

Различают

три вида опровержения:

-

опровержение

тезиса; -

опровержение

аргументов; -

опровержение

демонстрации.

Опровержение

тезиса –

это рассуждение, устанавливающее

ложность тезиса. Это самый эффективный

и самый трудный способ опровержения.

Оно строится в форме рассуждения,

получившего название «сведение

к абсурду».

Аргументация в этом случае осуществляется

следующим образом. Допуская истинность

выдвинутого положения (тезиса), выводят

логически вытекающие из него следствия.

Если при сопоставлении с фактами они

противоречат объективным данным, то их

признают несостоятельными и рассматривают

как ложные. В соответствии с логическим

принципом: ложные

следствия

всегда

свидетельствует о ложности их основания

– заключают о несостоятельности самого

тезиса.

Опровержение

тезиса может быть:

-

прямое

опровержение;

-

косвенное

опровержение;

Прямое

опровержение

тезиса означает обоснование ложности

тезиса и истинности антитезиса. Оно

начинается с допущения истинности

опровергаемого тезиса. Из него выводятся

следствия. («Пусть то, в чем Вас

обвиняют, — истина. Но тогда должны быть

следствия…» — это ход рассуждения по

логике опровержения). Затем устанавливается

несоответствие хотя бы одного из

следствий действительному положению

вещей или ранее доказанному. («Но эти

следствия отсутствуют или противоречат

фактам…») На основании чего из ложности

следствия заключают о ложности основания,

т. е. допущении истинности тезиса. Значит,

тезис ложен, т. е. опровергнут.

Поэтапно

это выглядит следующим образом:

а)

необходимо опровергнуть тезис А;

б) допускаем,

что А — истинно;

в)

из А получаем следствия, одно из которых

(В) — ложно, т. е. не-В;

г)

от ложности следствия заключаем к

ложности основания:

д)

значит, А (тезис опровержения) — ложно,

что и требовалось обосновать.

Если

А, то В

Не-В

_____________

Следовательно,

не-А

Нетрудно

заметить, что прямое опровержение и

косвенное доказательство связаны по

смыслу. Например, опровергнуть обвинение

в убийстве означает доказать невиновность

и, наоборот, доказать вину означает

опровергнуть невиновность.

Прямым

опровержением будет следующее рассуждение:

«Предположим, что он действительно

убил этого человека. Но в этом случае

должны быть следы преступления, мотив,

орудие. Ничего этого нет. Значит, нет и

состава преступления».

Косвенное

опровержение

тезиса означает доказательство истинности

антитезиса. Если удается обосновать

ложность тезиса, то по закону непротиворечия

заключают об истинности антитезиса.

Как видим, логический смысл косвенного

опровержения тот же, что и в косвенном

доказательстве. Разными являются лишь

логические задачи, стоящие перед

доказательством и опровержением.

Косвенное

опровержение имеет следующую структуру:

а) необходимо

опровергнуть тезис А;

б)

допускаем истинность антитезиса не-А;

в) из не-А

получаем следствия, одно из которых (В)

-ложно, т. е. не-В;

г)

из ложности следствия заключаем о

ложности основания (допущения истинности

не-А):

Если

не-А, то В не-В

_________________

Следовательно,

А

д)

значит, наше допущение (не-А) оказалось

ложным и по закону непротиворечия

истинным будет противоречащее ему

высказывание А, что и требовалось

обосновать. Например, преподаватель

хочет опровергнуть заявление студента,

что он знает предмет. Он может делать

это прямо, допуская, что он знает этот

предметен установить ложные следствия

(отсутствие ответа на вопрос). А может

делать это косвенно, следуя логике

косвенного опровержения.

Опровержение

аргументов

– это рассуждение, устанавливающее

необоснованность тезиса путем

доказательства ложности аргументов.

Поскольку аргументация является

обоснованием тезиса с помощью ранее

установленных положений, то они должны

быть истинными,

т.к. из ложных посылок даже при правильном

дедуктивном выводе может следовать

ложное заключение. Поэтому если удается

показать сомнительность или ложность

аргументов, то это показывает и

необоснованность

тезиса. Обратим внимание, что результатом

опровержения аргументов является не

ложность тезиса, а его необоснованность.

Оно показывает, что данной системы

аргументов недостаточно для обоснования

тезиса. Однако, в судебной практике

этого достаточно для оправдания

обвиняемого в силу презумпции

(предположения,

которое считается истинным до тех пор,

пока не доказана его ложность)

невиновности.

Опровержение

демонстрации

– это установление ошибки в выведении

тезиса из аргументов. В этом случае в

умозаключениях, с помощью которых

осуществляется обоснование тезиса,

нарушается

логическая связь

между аргументами и тезисом. Если тезис

не следует из аргументов,

то он считается необоснованным.

Успешное опровержение демонстрации

предполагает знание правил и логических

ошибок соответствующих умозаключений,

в форме которых осуществляется обоснование

тезиса.

Рассмотренные

способы опровержения применяются не

только в качестве самостоятельных

операций, но и в сочетаниях. Так, прямое

опровержение тезиса может быть дополнено

критическим разбором аргументов; наряду

с ошибками в доводах могут быть выявлены

нарушения в самом процессе рассуждения

и т.д. Убеждающая сила рассуждения во

многом определяется рациональным

сочетанием операций доказательства и

опровержения, способствующим достижению

в каждом конкретном случае несомненных,

объективно-истинных результатов.

В

процессе доказательства и опровержения

необходимо соблюдать правила по отношению

к тезису, правила по отношению к аргументам

и правила по отношению к демонстрации.

Нарушение этих правил в доказательстве

приводит к логическим ошибкам, которые

в конечном счете не позволяют доказать

(опровергнуть) доказываемый (опровергаемый)

тезис.

Следующая

таблица поможет систематизировать эти

правила и основные ошибки, связанные с

их нарушением.

Логические

ошибки делятся на паралогизмы

и софизмы.

Паралогизмы

— это неумышленные логические ошибки,

обусловленные нарушением законов и

правил логики. Паралогизм не является,

в сущности, обманом, так как не связан

с умыслом подменить истину ложью.

В

отличие от паралогизмов софизмы

— результат преднамеренного обмана,

умышленные логические ошибки. Название

«софизм» происходит от древнегреческого

слова sophisma — хитрая уловка, выдумка.

Софизм представляет собой рассуждение,

кажущееся правильным, но содержащее

скрытую логическую ошибку и служащее

для придания видимости истинности

ложному заключению. Софизм является

особым приемом интеллектуального

мошенничества, попыткой выдать ложь за

истину и тем самым ввести в заблуждение.

Юлия Валерьевна Шульгина

Эксперт по предмету «Логика»

преподавательский стаж — 10 лет

Стать автором

Общая характеристика основных законов логики

Определение 1

Нарушение законов логики – это преднамеренные или непреднамеренные логические ошибки, вызванные несоблюдением требований основных законов и правил логики.

Человеческое мышление имеет не хаотичный характер, оно подчиняется логическим законам.

Определение 2

Закон логики – это внутренняя, необходимая, существенная, устойчивая, повторяющаяся связь между мыслями.

Хотя законы логики объективны, их необходимость отличается от необходимости законов природы. Они нужны, чтобы получить истину – другими словами, законы логики – это законы познающего мышления. При их нарушении цели познания не будут достигнуты.

Сдай на права пока

учишься в ВУЗе

Вся теория в удобном приложении. Выбери инструктора и начни заниматься!

Получить скидку 4 500 ₽