Цель урока:

Познакомить учащихся с типами речевых

ошибок и дать тренировочные упражнения на их

исправление.

Технологии:

- Компьютерная технология.

- Технологии деловой игры: лекция вдвоем,

лекция-визуализация, лекция-провокация.

Формируемые компетенции:

- Умение слушать.

- Способность компьютерной презентации.

- Способность применять знания на практике.

- Способность переносить знания в реальность.

Оборудование урока:

1. Компьютер.

2. Мультимедийный проектор.

3. Экран.

4. Пакет материалов к уроку у каждого

ученика на парте: памятка “Типы речевых ошибок”,

упражнения на закрепление изученного материала,

индивидуальные карточки для домашнего задания.

Ход урока

- Вступительное слово учителя.

- Компьютерная презентация по теме урока с

исправлением речевых ошибок в приводимых

примерах. - Устные тренировочные упражнения по исправлению

речевых ошибок. - Письменные упражнения на закрепление

полученных знаний. - Итоги урока.

- Домашнее задание.

1. Вступительное слово учителя.

Вспомните предыдущий урок и назовите

основные признаки хорошей речи.

Все ошибки в письменной речи

распадаются на несколько групп: фактические,

логические, речевые.

Речевые ошибки нарушают правильность

речи, ее точность, выразительность, чистоту,

образность.

2. Презентация “Речевые ошибки”.

Презентация выполнена и

прокомментирована ученицей с коллективным

исправлением речевых ошибок в приведенных

примерах. (Презентация и памятки для учащихся

прилагаются)

3. Устные тренировочные упражнения по

исправлению речевых ошибок.

(Ученикам материал предлагается в виде

компьютерной презентации, ошибки исправляются

устно с коллективным обсуждением вариантов

исправления. Можно 1-2 примера обсудить устно, а

остальные предложить учащимся выполнить

письменно самостоятельно с последующей

проверкой)

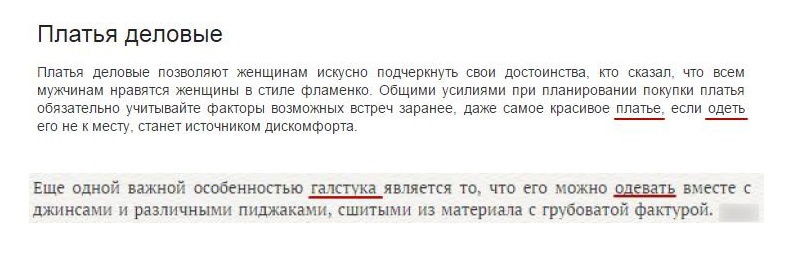

I. Употребление слова в несвойственном

ему значении.

1. Он упал навзничь (ничком)

и уткнулся лицом в землю.

2. Он пристально (внимательно)

слушал мой рассказ.

3. Памятник поражает нас своими

причудливыми габаритами (размерами).

II. Неразличение оттенков значения,

вносимых в слово приставкой и суффиксом.

- В таких случаях я взглядываю (заглядываю)

в “Орфографический словарь”. - Соперники ревностно (ревниво)

относились к успехам друг друга. - Люди начали радостно и хлопотно (хлопотливо)

выполнять приказание. - Сначала о Манилове складывается двойное

(двойственное) впечатление.

III. Неразличение синонимичных слов.

- Имя этого поэта знакомо (известно) во

многих странах. - Теперь в нашей печати отводится значительное пространство

(место) рекламе, и это нам не импонирует

(нравится).

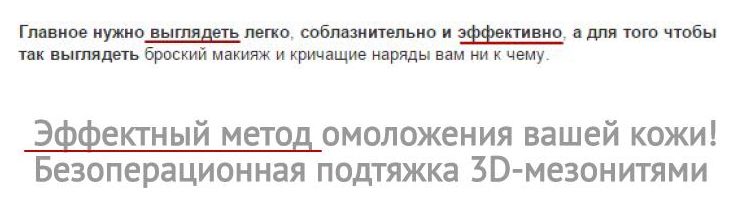

IV. Употребление слов иной стилевой

окраски.

1. В нашем городе скверы и парки дислоцированы

(расположены) очень удачно.

2. А.С.Грибоедов был еще и автором шикарного

(прекрасного) вальса.

3. В преддверии собрания нам нужно

приготовить все необходимые бумажки (документы,

бумаги).

4. Ввиду отсутствия красной

розы сердце принца будет разбито.

ПРИМЕЧАНИЕ. Известный писатель

В.Солоухин не принимал названия Дворец

бракосочетания; это “…все равно, — считал он,

— что к нитке жемчуга на женской шее прицепить

канцелярскую булавку”.

V. Неуместное употребление

эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов.

- Этому, безусловно, талантливому писателю

М.Зощенко палец в рот не клади, а

дай только посмешить читателя. - Сизифовым трудом (напрасным трудом)

было начать постройку дома в этом месте: через

два года здесь будет водохранилище. - Солнце светило во всю Ивановскую.

ПРИМЕЧАНИЕ. А.П.Чехов намеренно

заменил компонент устойчивого словосочетания кричать

во всю Ивановскую, обновив фразеологизм и

сделав речь более выразительной.

VI. Неоправданное употребление просторечных и

диалектных слов.

- На пришкольном участке мы посадили капусту,

морковь, бураки (свеклу). - Не могла и не схотела (захотела)

Катерина жить в “темном царстве”. - Неожиданно на подмогу (помощь)

Чичикову пришел капитан-исправник.

VII. Нарушение лексической сочетаемости.

- Родилась (Сохраняется) традиция широко

праздновать День города. (Традиция — это обычай,

установившийся порядок, унаследованный от

предшествующих поколений; традиция родиться не

может: она может сохраняться, быть

унаследованной.) - Уже будучи преклонным человеком (человеком

преклонного возраста), писатель создал один

из лучших своих романов. - Помещики присваивали львиную часть (львиную

долю) доходов крестьян.

VIII. Употребление лишних слов (плеоназм — от

греческого “излишество”).

- Он рассказал автобиографию своей жизни (автобиографию,

свою биографию). - Поэт испытывал сильную ностальгию по родине (ностальгию).

Ностальгия в переводе с греческого – это тоска

по родине. - Расставаясь с гостями из Белоруссии, мы

подарили им памятные сувениры (сувениры).

Сувенир – это подарок, сделанный на память. - Мы дорожим каждой минутой времени (минутой).

Минута – единица времени.

IX. Употребление рядом или близко

однокоренных слов (тавтология – от греческого

“то же самое слово”).

1. Этот необыкновенный случай

случился (произошел) со мной в молодости.

2. В поэме “Мертвые души” Н.В.Гоголь запечатлел

(отразил) свои впечатления о русской

деревне.

3. Поэтически описывает поэт

(А.С.Пушкин) наш город.

X. Неоправданное повторение слов.

1. Павел упорно работает над задуманной

книгой. Наконец, три главы книги

написаны. Он посылает эти главы книги

своим друзьям.

2. Недавно я прочитала одну книгу.

Эта книга называется “Молодая гвардия”.

В этой

книге рассказывается…

XI. Бедность и однообразие синтаксических

конструкций.

1. Мужчина был одет в прожженный ватник. Ватник

был грубо заштопан. Сапоги были почти новые.

Носки были изъедены молью. (Мужчина был одет в

прожженный ватник, грубо заштопанный. Сапоги на

нем были почти новые, а носки изъедены молью.)

2. Павел упорно работает над задуманной

книгой. Наконец, три главы книги

написаны.

Он посылает эти главы книги

своим друзьям. (Павел упорно работает над

задуманной книгой и, когда он заканчивает три

главы ее, посылает их своим друзьям.)

XII. Неудачное употребление местоимений.

1. Я вынула книгу из сумки и положила ее

(книгу или сумку?) на стол.

2 После своего (совершенного)

убийства им овладевает страх.

4. Письменные упражнения на закрепление

полученных знаний.

(Упражнения в распечатанном виде лежат на парте

у каждого ученика. Первое упражнение выполняют

на доске 2 ученика по 5 предложений. Остальные

упражнения выполняются всеми самостоятельно с

последующей проверкой)

Упражнение № 1

Перепишите, вставляя вместо точек нужные по

смыслу слова.

1. Смеяться … смехом. Перенести …

болезнь (заразный, заразительный). 2. Иметь …

намерения. Обладать … характером (скрытый,

скрытный). 3. … мастер. … шелк (искусственный,

искусный). 4. … женщина. … слово (обидный,

обидчивый). 5. Стоять в … позе. Принять … меры

против нарушителей дисциплины (эффектный,

эффективный). 6. Наблюдать за … развития растений.

Идти впереди … (процесс, процессия). 7. Оказаться

человеком невоспитанным, … . Мало читать, быть …

(невежа, невежда). 8. Писатель И.С.Тургенев

рассказал о трагической судьбе … Герасима.

Троекуров был жестоким … (крепостник,

крепостной). 9. В больнице работает опытный … . В

пьесе выведен отрицательный … (персонаж,

персонал). 10. … ребенка. … куртку и сапоги (одеть,

надеть).

Упражнение № 2

Прочитайте и найдите речевые ошибки.

Перепишите, внося необходимые исправления.

1. Друзья, попробуем оглянуться в

будущее. 2. Через весь роман проходит фабула

патриотизма. 3. Очень рано я понял, что биология –

завлекательная наука. 4. С первого момента он

может показаться даже очень прекрасным

человеком. 5. Скоропостижный отъезд Хлестакова и

известие о приезде настоящего ревизора приводят

чиновников в оцепенение. 6. Нельзя без гневного

возмущения относиться к разным Чичиковым,

Ноздревым, Плюшкиным. 7. Автор по-новому решает

вопрос о месте поэта в жизни, о гражданстве

поэзии.

Упражнение № 3

Прочитайте. Укажите, какие речевые ошибки

допущены, исправьте и перепишите.

1. Повесть написана калорийным языком.

2. Среди соучастников соревнований было много

молодых спортсменов. 3. При выплавке стали была

применена новая, более эффектная технология. 4.

Большое значение в романе играют женские образы.

5. Критики оказали высокую оценку новым стихам

поэта. 6. Учащиеся нашей группы нанесли визит

заболевшему преподавателю. 7. Чичиков не скоро

сообразил, из чего состоит одежка Плюшкина.

Упражнение № 4

Перепишите, исправляя речевые ошибки и

распределяя предложения по трем типам:

употребление слов иной стилевой окраски,

тавтология, плеоназм.

1. По вечерам крестьяне отправляются в

очаг культуры. 2. Гринев сочинил песенку и понес

ее Швабрину для рассмотрения. 3. Богатые дворяне

наносили друг другу визиты в гости. 4. Случилось

так, что именно как раз в эти дни открылась

выставка. 5. К пристани подъехала карета, из нее

вылезла прекрасная девушка. 6. В Краснодоне

молодые патриоты организовали подпольную

организацию “Молодая гвардия”. 7. Девушка,

задрав голову, с тоской смотрела на любимого. 8. Им

овладела ностальгия по родине.

5. Итоги урока.

Полученные сегодня знания очень важны

для вас в жизни, а не только при написании

сочинения. Любая неправильность затрудняет

понимание и мешает вашему общению.

6. Домашнее задание.

В качестве домашнего задания учащимся

предлагаются индивидуальные карточки с их

речевыми ошибками, выписанными из тетрадей по

развитию речи. Задание: классифицировать

допущенные речевые ошибки и исправить их.

Пример (карточка ученицы 11-го класса “Б”

Халилуллиной Алины):

- Так и Н.В.Гоголь раскрывает перед читателями

проблему умения общаться. В этом тексте автор

сравнивает умение общаться русского и

иностранца. - А русский человек, как показывает Гоголь, к

начальству проявляет свое угодничество, если

кто-то выше него по чину, он ему угождает во

всем… - Позиция автора состоит в том, что человек не

должен быть чинопочитателем, не должен

проявлять высокомерие, а должен всегда

помнить о человеческом достоинстве. - Чацкий вел себя достойно всегда, не боясь

относиться к людям так, как они такового

заслуживают.

Приложение 1

Приложение 2

Цель урока:

Познакомить учащихся с типами речевых

ошибок и дать тренировочные упражнения на их

исправление.

Технологии:

- Компьютерная технология.

- Технологии деловой игры: лекция вдвоем,

лекция-визуализация, лекция-провокация.

Формируемые компетенции:

- Умение слушать.

- Способность компьютерной презентации.

- Способность применять знания на практике.

- Способность переносить знания в реальность.

Оборудование урока:

1. Компьютер.

2. Мультимедийный проектор.

3. Экран.

4. Пакет материалов к уроку у каждого

ученика на парте: памятка “Типы речевых ошибок”,

упражнения на закрепление изученного материала,

индивидуальные карточки для домашнего задания.

Ход урока

- Вступительное слово учителя.

- Компьютерная презентация по теме урока с

исправлением речевых ошибок в приводимых

примерах. - Устные тренировочные упражнения по исправлению

речевых ошибок. - Письменные упражнения на закрепление

полученных знаний. - Итоги урока.

- Домашнее задание.

1. Вступительное слово учителя.

Вспомните предыдущий урок и назовите

основные признаки хорошей речи.

Все ошибки в письменной речи

распадаются на несколько групп: фактические,

логические, речевые.

Речевые ошибки нарушают правильность

речи, ее точность, выразительность, чистоту,

образность.

2. Презентация “Речевые ошибки”.

Презентация выполнена и

прокомментирована ученицей с коллективным

исправлением речевых ошибок в приведенных

примерах. (Презентация и памятки для учащихся

прилагаются)

3. Устные тренировочные упражнения по

исправлению речевых ошибок.

(Ученикам материал предлагается в виде

компьютерной презентации, ошибки исправляются

устно с коллективным обсуждением вариантов

исправления. Можно 1-2 примера обсудить устно, а

остальные предложить учащимся выполнить

письменно самостоятельно с последующей

проверкой)

I. Употребление слова в несвойственном

ему значении.

1. Он упал навзничь (ничком)

и уткнулся лицом в землю.

2. Он пристально (внимательно)

слушал мой рассказ.

3. Памятник поражает нас своими

причудливыми габаритами (размерами).

II. Неразличение оттенков значения,

вносимых в слово приставкой и суффиксом.

- В таких случаях я взглядываю (заглядываю)

в “Орфографический словарь”. - Соперники ревностно (ревниво)

относились к успехам друг друга. - Люди начали радостно и хлопотно (хлопотливо)

выполнять приказание. - Сначала о Манилове складывается двойное

(двойственное) впечатление.

III. Неразличение синонимичных слов.

- Имя этого поэта знакомо (известно) во

многих странах. - Теперь в нашей печати отводится значительное пространство

(место) рекламе, и это нам не импонирует

(нравится).

IV. Употребление слов иной стилевой

окраски.

1. В нашем городе скверы и парки дислоцированы

(расположены) очень удачно.

2. А.С.Грибоедов был еще и автором шикарного

(прекрасного) вальса.

3. В преддверии собрания нам нужно

приготовить все необходимые бумажки (документы,

бумаги).

4. Ввиду отсутствия красной

розы сердце принца будет разбито.

ПРИМЕЧАНИЕ. Известный писатель

В.Солоухин не принимал названия Дворец

бракосочетания; это “…все равно, — считал он,

— что к нитке жемчуга на женской шее прицепить

канцелярскую булавку”.

V. Неуместное употребление

эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов.

- Этому, безусловно, талантливому писателю

М.Зощенко палец в рот не клади, а

дай только посмешить читателя. - Сизифовым трудом (напрасным трудом)

было начать постройку дома в этом месте: через

два года здесь будет водохранилище. - Солнце светило во всю Ивановскую.

ПРИМЕЧАНИЕ. А.П.Чехов намеренно

заменил компонент устойчивого словосочетания кричать

во всю Ивановскую, обновив фразеологизм и

сделав речь более выразительной.

VI. Неоправданное употребление просторечных и

диалектных слов.

- На пришкольном участке мы посадили капусту,

морковь, бураки (свеклу). - Не могла и не схотела (захотела)

Катерина жить в “темном царстве”. - Неожиданно на подмогу (помощь)

Чичикову пришел капитан-исправник.

VII. Нарушение лексической сочетаемости.

- Родилась (Сохраняется) традиция широко

праздновать День города. (Традиция — это обычай,

установившийся порядок, унаследованный от

предшествующих поколений; традиция родиться не

может: она может сохраняться, быть

унаследованной.) - Уже будучи преклонным человеком (человеком

преклонного возраста), писатель создал один

из лучших своих романов. - Помещики присваивали львиную часть (львиную

долю) доходов крестьян.

VIII. Употребление лишних слов (плеоназм — от

греческого “излишество”).

- Он рассказал автобиографию своей жизни (автобиографию,

свою биографию). - Поэт испытывал сильную ностальгию по родине (ностальгию).

Ностальгия в переводе с греческого – это тоска

по родине. - Расставаясь с гостями из Белоруссии, мы

подарили им памятные сувениры (сувениры).

Сувенир – это подарок, сделанный на память. - Мы дорожим каждой минутой времени (минутой).

Минута – единица времени.

IX. Употребление рядом или близко

однокоренных слов (тавтология – от греческого

“то же самое слово”).

1. Этот необыкновенный случай

случился (произошел) со мной в молодости.

2. В поэме “Мертвые души” Н.В.Гоголь запечатлел

(отразил) свои впечатления о русской

деревне.

3. Поэтически описывает поэт

(А.С.Пушкин) наш город.

X. Неоправданное повторение слов.

1. Павел упорно работает над задуманной

книгой. Наконец, три главы книги

написаны. Он посылает эти главы книги

своим друзьям.

2. Недавно я прочитала одну книгу.

Эта книга называется “Молодая гвардия”.

В этой

книге рассказывается…

XI. Бедность и однообразие синтаксических

конструкций.

1. Мужчина был одет в прожженный ватник. Ватник

был грубо заштопан. Сапоги были почти новые.

Носки были изъедены молью. (Мужчина был одет в

прожженный ватник, грубо заштопанный. Сапоги на

нем были почти новые, а носки изъедены молью.)

2. Павел упорно работает над задуманной

книгой. Наконец, три главы книги

написаны.

Он посылает эти главы книги

своим друзьям. (Павел упорно работает над

задуманной книгой и, когда он заканчивает три

главы ее, посылает их своим друзьям.)

XII. Неудачное употребление местоимений.

1. Я вынула книгу из сумки и положила ее

(книгу или сумку?) на стол.

2 После своего (совершенного)

убийства им овладевает страх.

4. Письменные упражнения на закрепление

полученных знаний.

(Упражнения в распечатанном виде лежат на парте

у каждого ученика. Первое упражнение выполняют

на доске 2 ученика по 5 предложений. Остальные

упражнения выполняются всеми самостоятельно с

последующей проверкой)

Упражнение № 1

Перепишите, вставляя вместо точек нужные по

смыслу слова.

1. Смеяться … смехом. Перенести …

болезнь (заразный, заразительный). 2. Иметь …

намерения. Обладать … характером (скрытый,

скрытный). 3. … мастер. … шелк (искусственный,

искусный). 4. … женщина. … слово (обидный,

обидчивый). 5. Стоять в … позе. Принять … меры

против нарушителей дисциплины (эффектный,

эффективный). 6. Наблюдать за … развития растений.

Идти впереди … (процесс, процессия). 7. Оказаться

человеком невоспитанным, … . Мало читать, быть …

(невежа, невежда). 8. Писатель И.С.Тургенев

рассказал о трагической судьбе … Герасима.

Троекуров был жестоким … (крепостник,

крепостной). 9. В больнице работает опытный … . В

пьесе выведен отрицательный … (персонаж,

персонал). 10. … ребенка. … куртку и сапоги (одеть,

надеть).

Упражнение № 2

Прочитайте и найдите речевые ошибки.

Перепишите, внося необходимые исправления.

1. Друзья, попробуем оглянуться в

будущее. 2. Через весь роман проходит фабула

патриотизма. 3. Очень рано я понял, что биология –

завлекательная наука. 4. С первого момента он

может показаться даже очень прекрасным

человеком. 5. Скоропостижный отъезд Хлестакова и

известие о приезде настоящего ревизора приводят

чиновников в оцепенение. 6. Нельзя без гневного

возмущения относиться к разным Чичиковым,

Ноздревым, Плюшкиным. 7. Автор по-новому решает

вопрос о месте поэта в жизни, о гражданстве

поэзии.

Упражнение № 3

Прочитайте. Укажите, какие речевые ошибки

допущены, исправьте и перепишите.

1. Повесть написана калорийным языком.

2. Среди соучастников соревнований было много

молодых спортсменов. 3. При выплавке стали была

применена новая, более эффектная технология. 4.

Большое значение в романе играют женские образы.

5. Критики оказали высокую оценку новым стихам

поэта. 6. Учащиеся нашей группы нанесли визит

заболевшему преподавателю. 7. Чичиков не скоро

сообразил, из чего состоит одежка Плюшкина.

Упражнение № 4

Перепишите, исправляя речевые ошибки и

распределяя предложения по трем типам:

употребление слов иной стилевой окраски,

тавтология, плеоназм.

1. По вечерам крестьяне отправляются в

очаг культуры. 2. Гринев сочинил песенку и понес

ее Швабрину для рассмотрения. 3. Богатые дворяне

наносили друг другу визиты в гости. 4. Случилось

так, что именно как раз в эти дни открылась

выставка. 5. К пристани подъехала карета, из нее

вылезла прекрасная девушка. 6. В Краснодоне

молодые патриоты организовали подпольную

организацию “Молодая гвардия”. 7. Девушка,

задрав голову, с тоской смотрела на любимого. 8. Им

овладела ностальгия по родине.

5. Итоги урока.

Полученные сегодня знания очень важны

для вас в жизни, а не только при написании

сочинения. Любая неправильность затрудняет

понимание и мешает вашему общению.

6. Домашнее задание.

В качестве домашнего задания учащимся

предлагаются индивидуальные карточки с их

речевыми ошибками, выписанными из тетрадей по

развитию речи. Задание: классифицировать

допущенные речевые ошибки и исправить их.

Пример (карточка ученицы 11-го класса “Б”

Халилуллиной Алины):

- Так и Н.В.Гоголь раскрывает перед читателями

проблему умения общаться. В этом тексте автор

сравнивает умение общаться русского и

иностранца. - А русский человек, как показывает Гоголь, к

начальству проявляет свое угодничество, если

кто-то выше него по чину, он ему угождает во

всем… - Позиция автора состоит в том, что человек не

должен быть чинопочитателем, не должен

проявлять высокомерие, а должен всегда

помнить о человеческом достоинстве. - Чацкий вел себя достойно всегда, не боясь

относиться к людям так, как они такового

заслуживают.

Приложение 1

Приложение 2

«Типы речевых ошибок и их исправление». Урок-практикум по русскому языку.

план-конспект урока по русскому языку (11 класс) на тему

Урок русского языка в 12 «З» (заочная форма обучения). Тип урока: обобщение и систематизация знаний (урок-практикум).

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| urok-praktikum_tipy_rechevyh_oshibok_i_ih_ispravlenie.doc | 60 КБ |

Как сдать ЕГЭ на 80+ баллов?

Репетиторы Учи.Дома помогут подготовиться к ЕГЭ. Приходите на бесплатный пробный урок, на котором репетиторы определят ваш уровень подготовки и составят индивидуальный план обучения.

Бесплатно, онлайн, 40 минут

Предварительный просмотр:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4»

Конспект урока по русскому языку

на тему: « Типы речевых ошибок и их исправление». Урок-практикум по русскому языку в 12 классе (заочная форма обучения)».

Учитель русского языка и литературы Кузьмина И.В.

Тип урока : обобщение и систематизация знаний (урок-практикум).

1. Продолжить знакомство учащихся с типами речевых ошибок; на основании тренировочных упражнений научить учащихся находить и исправлять речевые ошибки;

2.Закрепление понятия «языковая норма»; закрепление умений и навыков различать речевые и грамматические ошибки;

1. Формирование навыков владения орфоэпическими и лексическими нормами языка;

2.Формирование навыков использования нормированной речи;

3 Формирование речевой компетентности;

Воспитание бережного отношения к русскому языку;

1.Повторить классификацию речевых ошибок;

2.Научиться определять тип речевой ошибки;

3.Отработать способы коррекции предложений с ошибками;

4.Научиться оценивать качество речи;

5. Научиться применять знания на практике.

2.Постановка проблемной ситуации: лекция вдвоём, лекция-провокация;

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, подготовлен пакет материалов к уроку для каждого учащегося: памятка «Типы речевых ошибок, упражнения на закрепление изученного материала, индивидуальные карточки для домашнего задания.

1.Вступительное слово учителя.

2.Просмотр компьютерной презентации по теме урока с исправлением речевых ошибок в приводимых примерах. Работа (по образцу) с тренировочными упражнениями по исправлению речевых ошибок (устно).

3.Выполнение упражнений на закрепление полученных знаний.

4. Подведение итогов уроков (классификация речевых ошибок).

5. Домашнее задание.

1 . Вступительное слово учителя:

-актуализация знаний: Ребята, сегодня мы с вами проведём урок русского языка, который поможет вам в подготовке к написанию экзаменационного сочинения.

Вспомните и назовите основные признаки правильной и красивой речи. Все ошибки в письменной речи делятся на несколько групп: фактические, логические, речевые, орфографические, пунктуационные.

(на доске написано предложение, в котором учащиеся должны найти и исправить речевые ошибки).

Сегодня мы будем говорить о типах речевых ошибок. Речевые ошибки нарушают правильность речи, её точность, выразительность, чистоту, образность.

2.Просмотр презентации «Речевые ошибки». Ученикам предлагается материал в виде компьютерной презентации, ошибки исправляются устно с коллективным обсуждением вариантов исправления. Можно 1-2 примера обсудить устно, а несколько вариантов выполнить письменно с последующей проверкой (презентация и памятки для учащихся прилагаются).

-Работа (по образцу) с тренировочными упражнениями по исправлению речевых ошибок (устно).

Материал презентации «Типы речевых ошибок» (представлен на слайдах):

Задание: найдите речевые ошибки (учащимся сначала показываю слайд с предложениями, в которых допущены речевые ошибки; совместно с ними обсуждаются варианты исправлений, а затем показываю слайд с правильными вариантами и определением типа речевой ошибки).

Употребление слова в несвойственном ему значении: СЛАЙД №1

Он упал навзничь (ничком) и уткнулся лицом в землю.

Он пристально (внимательно) слушал мой рассказ.

Памятник поражает нас своими причудливыми габаритами ( размерами).

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом: СЛАЙД №2

В таких случаях я взглядываю (заглядываю) в «Орфографический словарь».

Соперники ревностно (ревниво) относились к успехам друг друга.

Люди начали радостно и хлопотно (хлопотливо) выполнять приказание.

Сначала о Манилове складывается двойное (двойственное)впечатление.

Неразличение синонимичных слов: СЛАЙД №3

Имя этого поэта знакомо (известно) во многих странах.

Теперь в нашей печати отводится значительное пространство (место) рекламе, и это нам не импонирует ( нравится).

Употребление слов иной стилевой окраски: СЛАЙД №4

В нашем городе скверы и парки дислоцированы ( расположены) очень удачно.

А.С. Грибоедов был ещё и автором шикарного (прекрасного) вальса.

В преддверии собрания нам нужно приготовить все необходимые бумажки (документы, бумаги).

Ввиду отсутствия красной розы сердце принца будет разбито.

Неуместное употребление эмоционально — окрашенных слов и фразеологизмов: СЛАЙД №5

Этому, безусловно, талантливому писателю М.Зощенко палец в рот не клади , а дай только посмешить читателя.

Сизифовым трудом (напрасным трудом ) было начать постройку дома в этом месте: через два года здесь будет водохранилище.

Солнце светило во всю Ивановскую .

Неоправданное употребление просторечных и диалектных слов: СЛАЙД №6

На пришкольном участке мы посадили капусту, морковь, бураки ( свеклу).

Не могла и не схотела (захотела) Катерина жить в «тёмном царстве».

Нарушение лексической сочетаемости: СЛАЙД №7

Родилась (сохраняется) традиция широко праздновать день города.

Уже будучи преклонным человеком (человеком преклонного возраста), писатель создал один из лучших своих романов.

Помещики присваивали львиную часть (львиную долю) доходов крестьян.

Употребление лишних слов (плеоназм-от греч. «излишество») СЛАЙД №8

Он рассказал автобиографию своей жизни (автобиографию, свою биографию).

Поэт испытал сильную ностальгию по родине (ностальгию). Ностальгия в переводе с греч.яз.-тоска по родине.

Расставаясь с гостями из Белоруссии, мы подарили им памятные сувениры (сувениры). Сувенир-это подарок на память.

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология-от греч.яз. «то же самое слово»): СЛАЙД №9

Этот необыкновенный случай случился (произошёл) со мной в молодости.

Поэтически описывает поэт наш город.

Неоправданное повторение слов: СЛАЙД №10

Недавно я прочитал одну книгу. Эта книга называется «Молодая гвардия». В этой книге рассказывается…

Бедность и однообразие синтаксических конструкций: СЛАЙД №11

Мужчина был одет в прожжённый ватник. Ватник был грубо заштопан. Сапоги были почти новые. Носки были изъедены молью. (ПРАВИЛЬНО: Мужчина был одет в прожжённый ватник, грубо заштопанный. Сапоги на нём были почти новые, а носки изъедены молью).

Неудачное употребление местоимений: СЛАЙД №12

Я вынула книгу из сумки и положила её ( книгу или сумку?) на стол.

3.Выполнение упражнений на закрепление полученных знаний (упражнения в распечатанном виде лежат на парте у каждого ученика)

Вставьте слова, наиболее точно выражающие мысль; мотивируйте свой выбор. ( затем проверяется по тексту слайда презентации)

Человек (изобрёл, нашёл, отыскал, придумал, создал) слова для всего, что обнаружено им (в мире, во вселенной, на земле), но этого мало. Он (назвал, объяснил, определил, указал на) всякое действие и состояние. Он (назвал, обозначил, объяснил, окрестил, определил) словами свойства и качества всего, что его окружает.

Словарь (воспроизводит, определяет, отображает, отражает, фиксирует) все изменения, (происходящие, совершающиеся, существующие) в мире. Он (запечатлел, отразил, сохранил) опыт и мудрость веков и, не отставая, сопутствует жизни, (движению, прогрессу, развитию) техники, науки, искусства. Он может (выделить, назвать, обозначить, определить, указать на) любую вещь и располагает средствами для (выражения, обозначения, объяснения, передачи, сообщения) самых отвлечённых и обобщённых понятий.

Перепишите, исправляя речевые ошибки и распределяя предложения по трем типам: употребление слов иной стилевой окраски, тавтология, плеоназм (заполнить таблицу, указывая только номер предложения)

По вечерам крестьяне отправляются в очаг культуры. 2. Гринев сочинил песенку и понес ее Швабрину для рассмотрения. 3. Богатые дворяне наносили друг другу визиты в гости. 4. Случилось так, что именно как раз в эти дни открылась выставка. 5. К пристани подъехала карета, из нее вылезла прекрасная девушка. 6. В Краснодоне молодые патриоты организовали подпольную организацию “Молодая гвардия”. 7. Девушка, задрав голову, с тоской смотрела на любимого. 8. Им овладела ностальгия по родине.

)Употребление слова в несвойственном значении

Б) Употребление рядом или близко однокоренных

Урок русского языка в 11-м классе «Типы речевых ошибок и их исправление»

Познакомить учащихся с типами речевых ошибок и дать тренировочные упражнения на их исправление.

Технологии:

Формируемые компетенции:

- Умение слушать.

- Способность компьютерной презентации.

- Способность применять знания на практике.

- Способность переносить знания в реальность.

2. Мультимедийный проектор.

4. Пакет материалов к уроку у каждого ученика на парте: памятка “Типы речевых ошибок”, упражнения на закрепление изученного материала, индивидуальные карточки для домашнего задания.

Вспомните предыдущий урок и назовите основные признаки хорошей речи.

Все ошибки в письменной речи распадаются на несколько групп: фактические, логические, речевые.

Речевые ошибки нарушают правильность речи, ее точность, выразительность, чистоту, образность.

2. Презентация “Речевые ошибки”.

Презентация выполнена и прокомментирована ученицей с коллективным исправлением речевых ошибок в приведенных примерах. (Презентация и памятки для учащихся прилагаются)

3. Устные тренировочные упражнения по исправлению речевых ошибок.

(Ученикам материал предлагается в виде компьютерной презентации, ошибки исправляются устно с коллективным обсуждением вариантов исправления. Можно 1-2 примера обсудить устно, а остальные предложить учащимся выполнить письменно самостоятельно с последующей проверкой)

I. Употребление слова в несвойственном ему значении.

1. Он упал навзничь (ничком) и уткнулся лицом в землю.

2. Он пристально (внимательно) слушал мой рассказ.

3. Памятник поражает нас своими причудливыми габаритами (размерами).

II. Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом.

III. Неразличение синонимичных слов.

IV. Употребление слов иной стилевой окраски.

1. В нашем городе скверы и парки дислоцированы (расположены) очень удачно.

2. А.С.Грибоедов был еще и автором шикарного (прекрасного) вальса.

3. В преддверии собрания нам нужно приготовить все необходимые бумажки (документы, бумаги).

4. Ввиду отсутствия красной розы сердце принца будет разбито.

ПРИМЕЧАНИЕ. Известный писатель В.Солоухин не принимал названия Дворец бракосочетания; это “…все равно, — считал он, — что к нитке жемчуга на женской шее прицепить канцелярскую булавку”.

V. Неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов.

ПРИМЕЧАНИЕ. А.П.Чехов намеренно заменил компонент устойчивого словосочетания кричать во всю Ивановскую, обновив фразеологизм и сделав речь более выразительной.

VI. Неоправданное употребление просторечных и диалектных слов.

VII. Нарушение лексической сочетаемости.

- Родилась (Сохраняется) традиция широко праздновать День города. (Традиция — это обычай, установившийся порядок, унаследованный от предшествующих поколений; традиция родиться не может: она может сохраняться, быть унаследованной.)

- Уже будучи преклонным человеком(человеком преклонного возраста), писатель создал один из лучших своих романов.

- Помещики присваивали львиную часть (львиную долю) доходов крестьян.

VIII. Употребление лишних слов (плеоназм — от греческого “излишество”).

IX. Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология – от греческого “то же самое слово”).

1. Этот необыкновенный случай случился (произошел) со мной в молодости.

2. В поэме “Мертвые души” Н.В.Гоголь запечатлел (отразил) свои впечатления о русской деревне.

3. Поэтически описывает поэт (А.С.Пушкин) наш город.

X. Неоправданное повторение слов.

1. Павел упорно работает над задуманной книгой. Наконец, три главы книги написаны. Он посылает эти главы книги своим друзьям.

2. Недавно я прочитала одну книгу. Эта книга называется “Молодая гвардия”. В этой

XI. Бедность и однообразие синтаксических конструкций.

2. Павел упорно работает над задуманной книгой. Наконец, три главы книги написаны.

Он посылает эти главы книги своим друзьям. (Павел упорно работает над задуманной книгой и, когда он заканчивает три главы ее, посылает их своим друзьям.)

XII. Неудачное употребление местоимений.

1. Я вынула книгу из сумки и положила ее (книгу или сумку?) на стол.

2 После своего (совершенного) убийства им овладевает страх.

4. Письменные упражнения на закрепление полученных знаний.

(Упражнения в распечатанном виде лежат на парте у каждого ученика. Первое упражнение выполняют на доске 2 ученика по 5 предложений. Остальные упражнения выполняются всеми самостоятельно с последующей проверкой)

Упражнение № 1

Перепишите, вставляя вместо точек нужные по смыслу слова.

1. Смеяться … смехом. Перенести … болезнь (заразный, заразительный). 2. Иметь … намерения. Обладать … характером (скрытый, скрытный). 3. … мастер. … шелк (искусственный, искусный). 4. … женщина. … слово (обидный, обидчивый). 5. Стоять в … позе. Принять … меры против нарушителей дисциплины (эффектный, эффективный). 6. Наблюдать за … развития растений. Идти впереди … (процесс, процессия). 7. Оказаться человеком невоспитанным, … . Мало читать, быть … (невежа, невежда). 8. Писатель И.С.Тургенев рассказал о трагической судьбе … Герасима. Троекуров был жестоким … (крепостник, крепостной). 9. В больнице работает опытный … . В пьесе выведен отрицательный … (персонаж, персонал). 10. … ребенка. … куртку и сапоги (одеть, надеть).

Упражнение № 2

Прочитайте и найдите речевые ошибки. Перепишите, внося необходимые исправления.

1. Друзья, попробуем оглянуться в будущее. 2. Через весь роман проходит фабула патриотизма. 3. Очень рано я понял, что биология – завлекательная наука. 4. С первого момента он может показаться даже очень прекрасным человеком. 5. Скоропостижный отъезд Хлестакова и известие о приезде настоящего ревизора приводят чиновников в оцепенение. 6. Нельзя без гневного возмущения относиться к разным Чичиковым, Ноздревым, Плюшкиным. 7. Автор по-новому решает вопрос о месте поэта в жизни, о гражданстве поэзии.

Упражнение № 3

Прочитайте. Укажите, какие речевые ошибки допущены, исправьте и перепишите.

1. Повесть написана калорийным языком. 2. Среди соучастников соревнований было много молодых спортсменов. 3. При выплавке стали была применена новая, более эффектная технология. 4. Большое значение в романе играют женские образы. 5. Критики оказали высокую оценку новым стихам поэта. 6. Учащиеся нашей группы нанесли визит заболевшему преподавателю. 7. Чичиков не скоро сообразил, из чего состоит одежка Плюшкина.

Упражнение № 4

Перепишите, исправляя речевые ошибки и распределяя предложения по трем типам: употребление слов иной стилевой окраски, тавтология, плеоназм.

1. По вечерам крестьяне отправляются в очаг культуры. 2. Гринев сочинил песенку и понес ее Швабрину для рассмотрения. 3. Богатые дворяне наносили друг другу визиты в гости. 4. Случилось так, что именно как раз в эти дни открылась выставка. 5. К пристани подъехала карета, из нее вылезла прекрасная девушка. 6. В Краснодоне молодые патриоты организовали подпольную организацию “Молодая гвардия”. 7. Девушка, задрав голову, с тоской смотрела на любимого. 8. Им овладела ностальгия по родине.

5. Итоги урока.

Полученные сегодня знания очень важны для вас в жизни, а не только при написании сочинения. Любая неправильность затрудняет понимание и мешает вашему общению.

6. Домашнее задание.

В качестве домашнего задания учащимся предлагаются индивидуальные карточки с их речевыми ошибками, выписанными из тетрадей по развитию речи. Задание: классифицировать допущенные речевые ошибки и исправить их.

Пример (карточка ученицы 11-го класса “Б” Халилуллиной Алины):

- Так и Н.В.Гоголь раскрывает перед читателями проблему умения общаться. В этом тексте автор сравнивает умение общаться русского и иностранца.

- А русский человек, как показывает Гоголь, к начальству проявляет свое угодничество, если кто-то выше него по чину, он ему угождает во всем…

- Позиция автора состоит в том, что человек не должен быть чинопочитателем, не должен проявлять высокомерие, а должен всегда помнить о человеческом достоинстве.

- Чацкий вел себя достойно всегда, не боясь относиться к людям так, как они такового заслуживают.

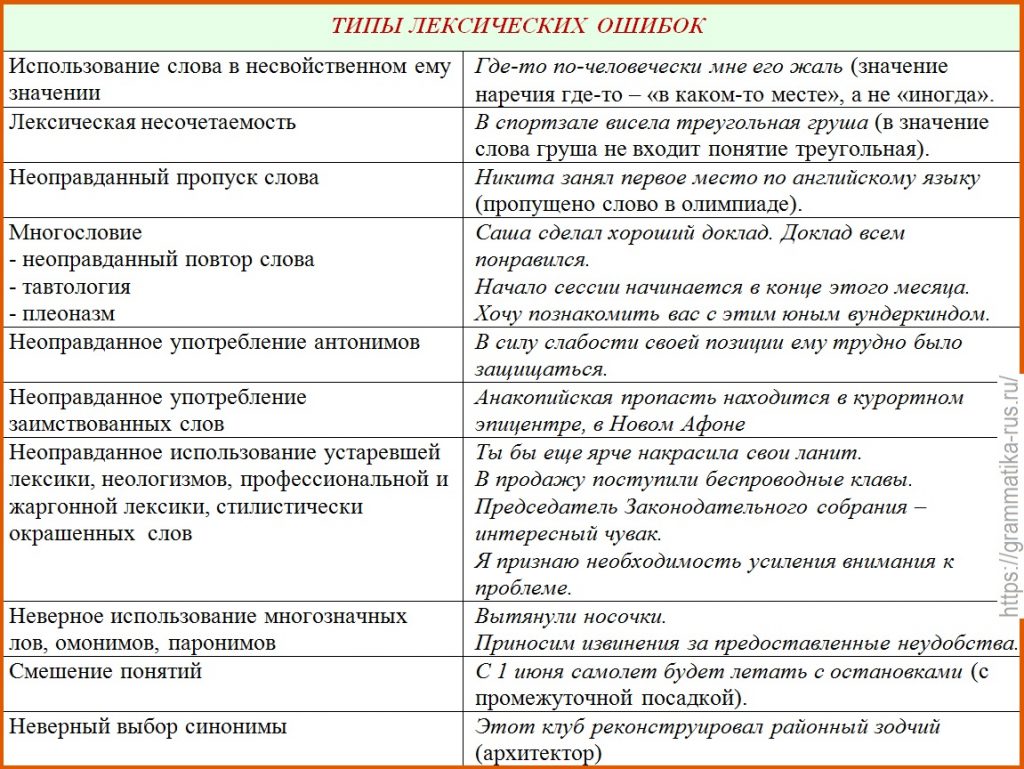

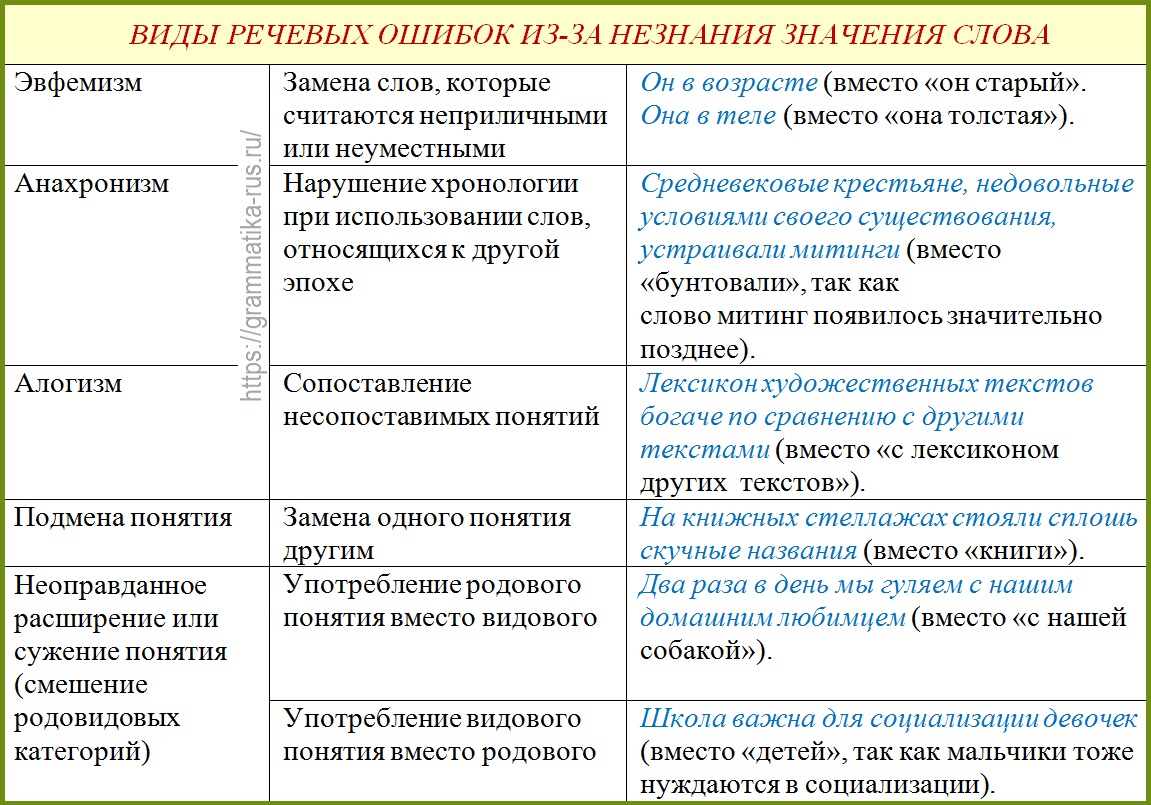

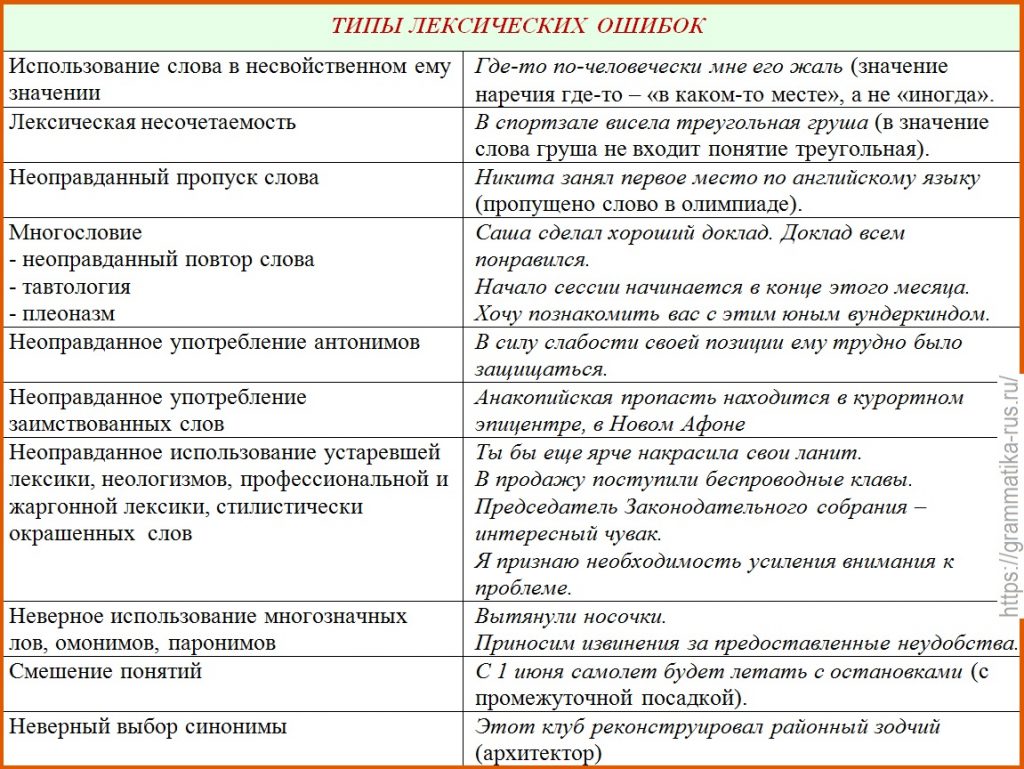

Типы лексических ошибок

ТИПЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК

Лексическая несочетаемость В спортзале висела треугольная груша (в значение слова груша не входит понятие треугольная).

Неоправданный пропуск слова Никита занял первое место по английскому языку (пропущено слово в олимпиаде).

Многословие

— неоправданный повтор слова Саша сделал хороший доклад. Доклад всем понравился.

— тавтология Начало сессии начинается в конце этого месяца.

— плеоназм Хочу познакомить вас с этим юным вундеркиндом.

Неоправданное употребление антонимов В силу слабости своей позиции ему трудно было защищаться.

Неоправданное употребление заимствованных слов Анакопийская пропасть находится в курортном эпицентре, в Новом Афоне

Неоправданное использование устаревшей лексики, неологизмов, профессиональной и жаргонной лексики, стилистически окрашенных слов Ты бы еще ярче накрасила свои ланит.

В продажу поступили беспроводные клавы.

Председатель Законодательного собрания – интересный чувак.

Я признаю необходимость усиления внимания к проблеме.

Неверное использование многозначных лов, омонимов, паронимов Вытянули носочки.

Приносим извинения за предоставленные неудобства.

Смешение понятий С 1 июня самолет будет летать с остановками (с промежуточной посадкой).

Неверный выбор синонимы Этот клуб реконструировал районный зодчий (архитектор)

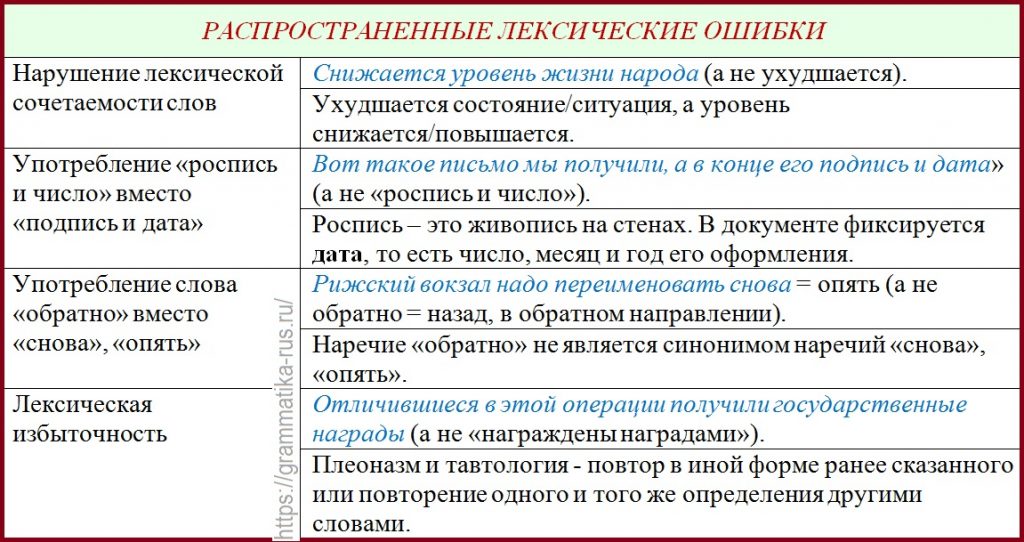

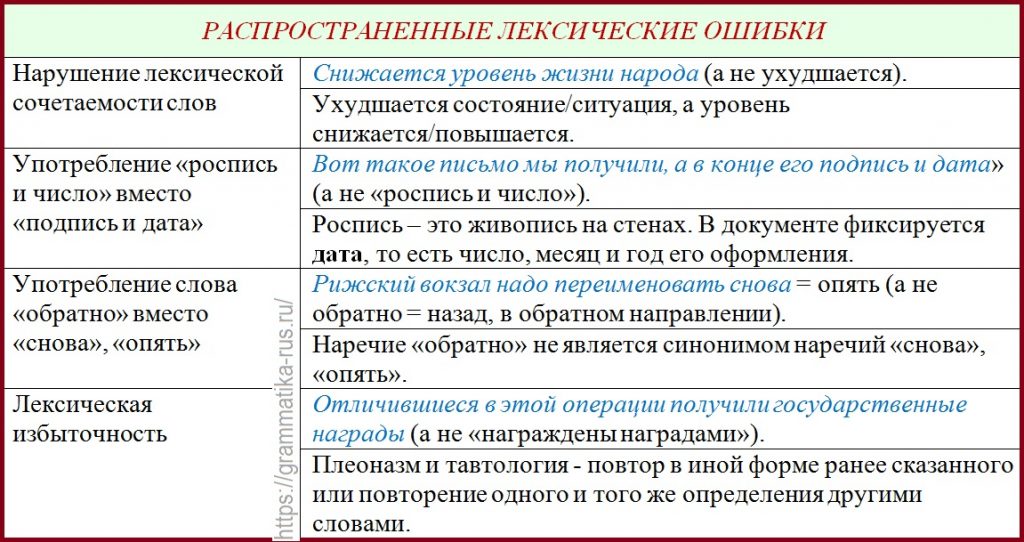

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Нарушение лексической сочетаемости слов: Снижается уровень жизни народа (а не ухудшается). Ухудшается состояние/ситуация, а уровень снижается/повышается.

Употребление «роспись и число» вместо «подпись и дата»: Вот такое письмо мы получили, а в конце его подпись и дата» (а не «роспись и число»). Роспись – это живопись на стенах. В документе фиксируется дата, то есть число, месяц и год его оформления.

Употребление слова «обратно» вместо «снова», «опять»: Рижский вокзал надо переименовать снова = опять (а не обратно = назад, в обратном направлении). Наречие «обратно» не является синонимом наречий «снова», «опять».

Лексическая избыточность: Отличившиеся в этой операции получили государственные награды (а не «награждены наградами»). Плеоназм и тавтология — повтор в иной форме ранее сказанного или повторение одного и того же определения другими словами.

Кроме нарушения лексической совместимости, к распространенным лексическим ошибкам относится

— смешение паронимов (роспись — подпись),

— использование слова в несвойственном ему значении («обратно» вместо «опять», «снова»)

— лексическая избыточность тавтология, плеоназм

— употребление слова иной стилевой окраски

— смешение лексики разных исторических эпох.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Лексические нормы

Тест на тему Использование слова в несвойственном ему значении

Тест на тему Ошибки в сочетаемости слов

Тест на тему Ошибки, связанные с употреблением паронимов

Тест на тему Ошибки тавтология и плеоназм

Тест на тему Ошибки при использовании фразеологизмов

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, «Лексика в таблицах«, «Лексический разбор«, на главную

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

источники:

http://urok.1sept.ru/articles/525204

http://grammatika-rus.ru/tipy-leksicheskih-oshibok/

Сафоклова Ирина Владимировна

МБОУ СОШ №129

Учитель русского языка и литературы

Конспект урока

(Урок-практикум)

Тема: « Подготовка к ЕГЭ. Виды ошибок: речевые, грамматические, логические, фактические ошибки».

Цели: формирование речевой грамотности учащихся; воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры;

Задачи: повторить типологию речевых, грамматических, логических, фактических ошибок; вырабатывать навыки правильной речи; формировать навыки сотрудничества; формировать устойчивый навык в решении отдельных типовых заданий ЕГЭ; нацелить учащихся на самостоятельную работу по исправлению речевых и грамматических ошибок;

Ход урока:

I. Оргмомент.

Озвучивание темы урока, целей и задач.

II. Вступительное слово учителя.

Задания ЕГЭ по русскому языку отличаются от обычных тестов, в них охвачен весь курс русского языка средней школы. Итоговая аттестация в формате ЕГЭ предполагает проверку не только орфографической и пунктуационной, но и речевой грамотности. Это, в основном, часть С. Выполнение этого задания нужно даст вам наибольший балл. Поэтому выполнить его нужно обязательно. На предыдущих уроках мы вспомнили структуру сочинения – рассуждения.

— Из каких частей оно состоит?

(Вступление, проблема, комментарий к проблеме, позиция автора, собственное мнение, 2 аргумента, заключение).

Разобрали критерии, по которым будет оцениваться работа. Повторили типы проблем, тренировались в определении проблемы текста, учились ее комментировать, выявляли и формулировали позицию автора, аргументировали свою позицию.

— Какие типы проблем вам известны?

(Философские, социальные, политические, нравственные, экологические, эстетические)

— Назовите 2 типа проблем.

(Текстуальный – «от текста к действительности», концептуальный – «от действительности к тексту»)

— Перечислите средства выражения авторской позиции.

(Слова-маркеры, оценочная лексика, средства выразительности, вводные слова, побудительные предложения)

— Вспомните классификацию аргументов.

(Психологические, логические, иллюстративные, ссылки на авторитет)

Не забудьте, что написание сочинения-рассуждения требует четкой структуры, в нем должно быть вступление, проблема, комментарий к проблеме, позиция автора, собственное мнение, аргумент 1, аргумент 2, вывод (заключение).

Заключительным этапом создания сочинения-рассуждения является проведение корректорской правки подготовленной творческой работы. Нужно внимательно перечитать написанное и в случае необходимости внести исправления, касающиеся композиции текста, логичности и последовательности изложения, возможных фактических, логических, речевых, грамматических ошибок, а также орфографических и пунктуационных ошибок.

III Актуализация знаний.

(Повторение видов фактических, речевых, грамматических и логических ошибок)

У вас на партах таблицы — памятки с видами фактических, речевых, грамматических и логических ошибок. (Приложение 1) Слайды 1-4.

Комментирование.

IV Разминка.

А) Перед вами предложения, в которых допущены ошибки. (Слайд 5)

Задание: найдите эти ошибки, объясните, в чем они состоят, исправьте предложения. (Устно)

1.Впереди лидирует команда наших спортсменов.

2.На примере конкретных примеров покажите своеобразие чеховского пейзажа.

3.Чтобы быть грамотным и с большим жаргоном слов, надо много читать.

4.Провожая меня, лицо его выражало сожаление.

5.Родители хотели устроить праздник более пышнее.

(Ответы: 1 — употребление лишнего слова, 2- употребление рядом однокоренных слов, 3- употребление слова в несвойственном ему значении, 4- неправильное употребление Д.О., 5- неправильное образование форм прилагательных.)

Б)Тест по заданию А2 ЕГЭ. (Слайд 6)

Паронимы — однокоренные слова, близкие по значению или частично совпадающие в своем значении.

Чем отличаются данные пары слов? Устно объясните лексические значения паронимов. Выполните тестовые задания.

(Слайд 7)

1. НАДЕТЬ — ОДЕТЬ

В каком предложении вместо слова одеть нужно употребить слово НАДЕТЬ?

1) После вчерашнего ливня в туфлях и улицу не перейдёшь, придётся одеть охотничьи сапоги.

2) Дарья Александровна обдумывала, как потеплее одеть детей завтра.

3) Хвойный лес одел все горы и подошёл вплотную к морю.

4) Танцоров одели в национальные костюмы.

(Слайд

2. ОБСУЖДЕНИЕ — ОСУЖДЕНИЕ

В каком предложении вместо слова обсуждениенужно употребить ОСУЖДЕНИЕ?

1) Обсуждение проблемы загрязнения окружающей среды стало важней темой.

2) Никогда нельзя предугадать результаты обсуждения сути научного открытия.

3) Урок был посвящен обсуждению новой книги В. Распутина.

4) Обсуждение преступника судом на 3 года исправительных работ вызвало недовольство горожан.

(Слайд 9)

3. ОСВОИТЬ — УСВОИТЬ

В каком предложении вместо слова освоить нужно употребить УСВОИТЬ?

1) Завод освоил выпуск новой продукции.

2) Ученик сумел быстро освоить новый материал.

3) Жители деревни решили освоить новые земли для посева зерновых культур.

4) Пришлось освоить новую технику.

Проверка результатов

(Ответы: Надеть что-либо — одеть кого-либо.

Обсуждение — процесс действия по знач. глаг.: обсуждать, обсудить. Осуждение — неодобрение, порицание.

Освоить – овладеть, довести до состояния годности. Усваивать – 1) делать своим, свойственным, присущим себе. 2)Запоминать, выучить, осваивать

Код ответов: 1, 4, 2)

V Устные тренировочные упражнения по исправлению речевых ошибок. ( Компьютерная презентации; ошибки исправляются устно с коллективным обсуждением вариантов исправления. Слайды 10-13)

1)Употребление слова в несвойственном ему значении.

Какое слово употреблено неверно? Каким нужно заменить?

а) Солдат упал навзничь и уткнулся лицом в землю.

б) Алексей пристально слушал рассказ старика.

в) Памятник поражает нас своими причудливыми габаритами.

(Ответы: навзничь-ничком; пристально – внимательно; габаритами – размерами)

2)Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом.

Какое слово образовано неверно? Исправьте.

а) В трудных случаях я взглядываю в “Толковый словарь”.

б) Спортсмены-соперники ревностно относились к достижениям друг друга.

в) Чиновники начали радостно и хлопотно выполнять поручения городничего.

(Ответы: взглядываю – заглядываю; ревностно – ревниво; хлопотно – хлопотливо)

3) Неразличение синонимичных слов.

Исправьте предложения.

а) Имя этого русского писателя знакомо во многих странах.

б) В СМИ все больше пространства отводится рекламе, и это нам не импонирует.

(Ответы: знакомо – известно; пространство – место; импонирует – нравится)

4) Употребление слов иной стилевой окраски.

а) В нашем городе скверы и фонтаны дислоцированы очень удачно.

б)М.Ю. Лермонтов был еще и автором классных картин о Кавказе.

(Ответы: дислоцированы – расположены; классных – прекрасных)

Комментирование полученных результатов.

VI Работа в парах. (Слайд 14)

У вас на партах лежат карточки с заданием. Пользуясь таблицами-памятками (приложение 1), выполните упражнение.

Прочитайте, найдите ошибки, определите их вид. Перепишите, внося необходимые исправления.

1. Свою смелость капитан Тушин доказал в бою, в жестоких условиях Первой мировой войны.2. Если раньше люди читали таких авторов, как Толстой и Достоевский, то сейчас читают разные повести, романы и тому подобное. 3.Также эту проблему захватывает Гоголь в своем произведении «Тарас Бульба». 4. В данном текст автор раскрывает проблему взаимоотношения людей друг с другом. 5. Автор отображает свое мнение в последнем абзаце. 6.Прочитав текст Кузнецова, у меня возникло чувство жалости к герою. 7. Автор поднял серьезную и актуальную проблему в наши дни. 8. Каждый знает, что несет за собой война. 9. Позиция автора такова, что человек матерей не выбирает.

Комментирование полученных результатов.

VII Самостоятельная работа (Работа над ошибками).

Дома вы писали сочинение – рассуждение по тексту К.Г. Паустовского. Я выписала из ваших работ предложения с грамматическими, речевыми, логическими и фактическими ошибами, которые вы должны будите исправить.

Все необходимое для работы над ошибками у вас на партах: таблицы- памятки (приложение 1), текст по К.Г.Паустовскому (приложение 2), листы с заданием (приложение 3). Работу выполняете самостоятельно, листы сдадите в конце урока.

Если возникнет затруднение, поднимите руку.

VIII Подведение итогов урока.

IX Домашнее задание.

Прочитайте отрывок из выступления Александра Исаевича Солженицына на круглом столе Российской академии наук.

(1)Упомянув слово культура, я должен пояснить, какого определения я придерживаюсь. (2)Двух. (3)Одно – различающее цивилизацию как возделывание среды, условий обитания и культуру как возделывание внутренней жизни человека, его души. (4) Второе: культура есть совокупность интеллектуальных, мировоззренческих, этических и эстетических достижений. (5) Как видим, определения эти сходятся в одно: главное в культуре – развитие, обогащение, совершенствование нематериальной жизни.

(6) Уже не первое столетие в цивилизованном мире идет далеко не сразу замеченный процесс потери духовной сосредоточенности и высоты, процесс рассеяния, быть может, невосполнимой растраты духовных ценностей.

(7) В 19 веке еще редко кто различал его. (8) Но уже весь 20 век, столь технически успешный, а психологически поспешный, разными путями действовал, снижая уровень культуры. (9) Этот крушительный мировой процесс, неуклонный от десятилетия к десятилетию, застал нас, однако, как бы врасплох. (10) И широко – однако необоснованно – создалась иллюзия культурного пресыщения, культурной усталости: будто уже вся возможная культура исчерпана и уже не питает нас.

1.Озаглавьте текст.

2.Выпишите ключевые слова.

3.Определите тему текста, основную(ые) мысль (и) текста.

4.Объясните лексическое значение слов ИЛЛЮЗИЯ, ПРЕСЫЩЕНИЕ.

5.Какое утверждение не соответствует содержанию текста?

А) Культура и цивилизация – это не одно и то же.

Б) Культура – это то, что связано с развитием в области духовной жизни человека.

В) Процесс потери духовной высоты начался недавно и всеми был замечен.

Г) 20 век, несмотря на успехи в области техники, неуклонно разрушал духовные ценности.

6. Напишите сочинение – рассуждение.

Приложение 1

Фактические ошибки.

Фактические ошибки прежде всего связаны с искажением информации о событиях, предметах, лицах, упомянутых в тексте сочинения; с неправильным пониманием текста, с его неверным прочтением или толкованием.

|

№п/п |

Причины возникновения ошибки |

Примеры |

|

1 |

Неспособность правильно оценить содержание текста и вычленить одну из основных проблем. |

И.С. Тургенев предстает перед нами в образе браконьера. К счастью, от его рук в этом произведении («Записки охотника») никто не пострадал. |

|

2 |

Домысливание учеником того, о чем в тексте не упоминается. |

Тургенев говорит о красоте природы, о ее необычности. Автор предпочитает охоту на крупных зверей, и поэтому он считает не всех животных достойными его ружья. |

|

3 |

Неточное цитирование, неверное указание на их авторов. |

«Восстань, пророк,живи и внемли…». (А,С,Пушкин») |

|

4 |

Неверное определение жанра |

Стихотворение Крылова «Лиса и виноград» может подтвердить мою точку зрения. |

|

5 |

Смысловое и терминологическое смешение при неумении разграничить понятия «автор» и «повествователь, рассказчик». |

Автор данного хотел взять слова, высеченные на камне, эпиграфом к книге. ( По тексту К.Г. Паустовского) |

|

6 |

Ошибки в указаниях на исторические факты, географические названия и имена действительных исторических лиц. |

Примером может служить победа над Наполеоном. Генерал Кутузов с русскими солдатами не уступил Москву врагу. Все стояли на смерть, не отдавая ни улочки, ни дома. |

|

7 |

Искажения в названиях литературных произведений, незнание их авторов, ошибки или неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. |

Так в рассказе Островского Лариса полюбила Михалкова, а он ее бросил. Тогда она решила выйти замуж за почтальона. |

|

8 |

Искажение содержания исходного текста, неправильное его толкование, неудачный выбор примеров. |

Раскольников убил старуху, у которой он жил, чтобы забрать все деньги.Ведь он был бедный студент. |

|

9 |

Подмена понятий, фактов, приводимых в исходном тексте, их искажение |

В тексте приводятся некоторые факты из биографии писателя Дюрера. |

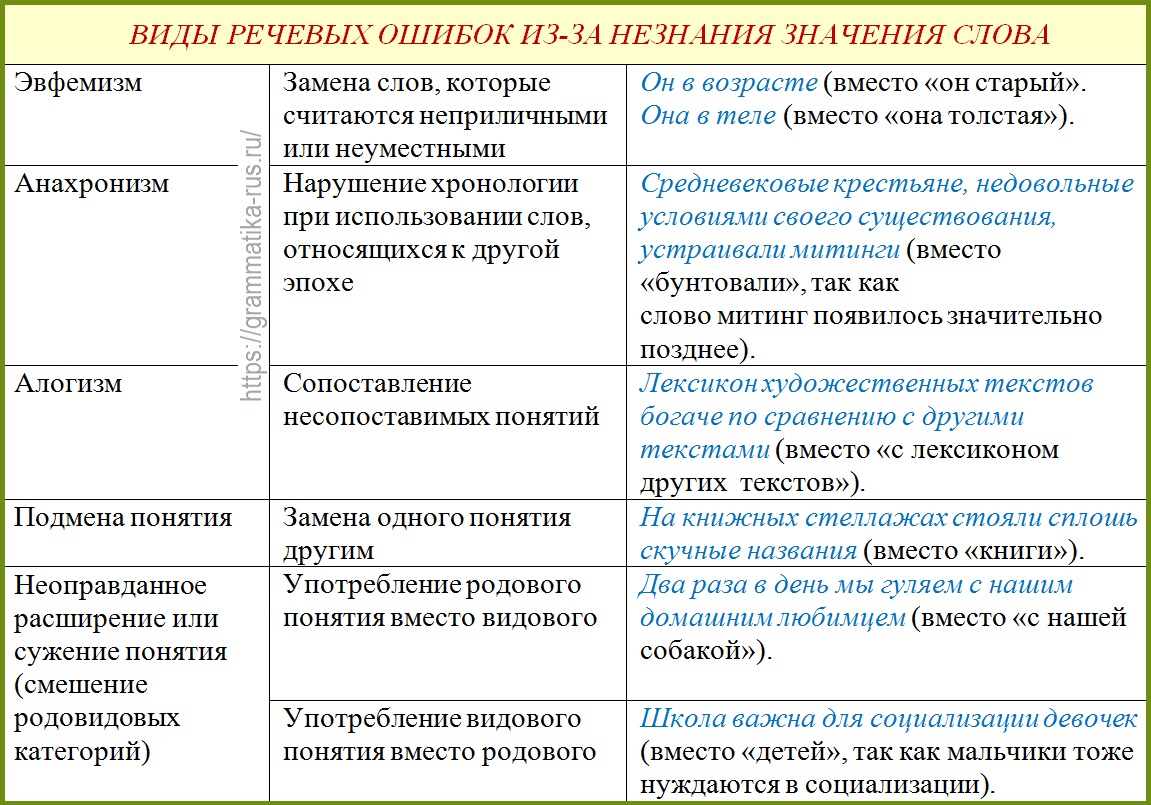

Речевые ошибки

|

№п/п |

Виды ошибок |

Примеры |

|

1 |

Неоправданный повторение слова |

Мы должны помнить, что мы частьприроды, что мы существуем за счет природы. Мы должны беречьприроду, беречь еще и потому, что она прекрасна. |

|

2 |

Тавтология |

Писатель мастерски описывает своего героя. |

|

3 |

Употребление слов в несвойственных им значениях. |

Если мы обратимся к творчеству Толстого, то и там можно найти проискипатриотизма. (Происки – интриги) |

|

4 |

Неточное словоупотребление |

Тургенев, говоря о красоте природы, соблюдает позицию живой природы. |

|

5 |

Неуместное употребление слова |

Каждый человек знает, что нужно беречь и охранять природу, но не каждый следует этой морали. |

|

6 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор использует художественныеособенности. (Средства) |

|

7 |

Использование разностилевой лексики |

Когда человек не держит слово — этопоследнее дело. |

|

8 |

Неоправданное использование анахронизмов. |

Чехов был не только известным писателем, но и хорошим врачом. Егоперсты спасали людей и создавали произведения. |

|

9 |

Неудачное употребление местоимений |

Данный текст написал И.С. Тургенев.Он (текст или Тургенев?) относится к художественному стилю. |

|

10 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

|

11 |

Употребление лишнего слова (плеоназм) |

Коллеги по работе поздравили ученого с получением премии. (Коллеги = товарищи по работе) |

|

12 |

Ошибка в употреблении фразеологизма |

Новая пьеса известного драматурга прошла с большим интересом. (Успехом) |

|

13 |

Неразличение синонимичных слов |

В конечном предложении автор применяет градацию. |

|

14 |

Речевая недостаточность |

Автор стремиться донести до читателя, что нельзя быть равнодушным. (Пропущено слово мысль) |

Грамматические ошибки

|

№п/п |

Виды ошибок |

Примеры |

|

1 |

Ошибочное образование слова. |

Взятничество процветало не только в то время, когда жил Гоголь. |

|

2 |

Ошибочное образование формы слова. |

Иванов оказался вболее лучшем положении. (В лучшем) |

|

3 |

Нарушение согласования. |

Я благодарен людям,воспитавших в себе «талант доброты». (Воспитавшим) |

|

4 |

Нарушение управления. |

Многие люди не имеютсвое мнение. (Своего мнения) |

|

5 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. |

Все, кто совершают подвиги, следуют зову сердца. (Кто совершает) |

|

6 |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

Поднимается солнце над горизонтом и осветило все вокруг. |

|

7 |

Ошибки в построении предложений с однородными членами. |

Можно привести в пример многих авторов: Пушкин, Гоголь, Лермонтов. (кого? – авторов, кого? Пушкина, Гоголя, Лермонтова) |

|

8 |

Ошибки в построении предложений с причастным оборотом. |

Поставленная проблема автором очень актуальна. (Поставленная автором проблема очень актуальна) |

|

9 |

Ошибки в построении предложений с деепричастным оборотом. |

Читая статью, всегда делаются пометки. (Действие, обозначаемое деепричастием. должно относиться к подлежащему) |

|

10 |

Ошибки в построении сложного предложения. |

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. |

|

11 |

Смешение прямой и косвенной речи. |

Базаров говорит Аркадию, что твой отец – человек отставной. (Его отец) |

|

12 |

Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях |

Все были рады, счастливы и веселые.(Веселы) |

|

13 |

Нарушение границ предложения |

Автор, наверное, очень добрый человек. Потому что видит в людях только хорошие качества. |

Логические ошибки

|

№п/п |

Виды ошибок |

Примеры |

|

1 |

Подмена понятий |

Автор поднимаетпроблему патриотизма. Эта темаочень важна в наше время. (проблема и тема – это не одно и то же) |

|

2 |

Нарушение причинно-следственных отношений |

Но вскоре пришла весна, так как морозы прекратились. |

|

3 |

Нарушение логики развертывания мысли |

Я согласен с автором: действительно, книга скоро изживет себя. Но, пока книг издается все больше и больше, они еще долго будут радовать читателей. |

|

4 |

Отсутствие связей между предложениями |

Автора возмущает человеческая жестокость. И действительно, сейчас многие родители уже не читают детям книги. Им легче включить мультики по телевизору. |

|

5 |

Не выделен абзац. Неоправданное выделение абзаца. |

Рассказчик поспешил на помощь. Он протянул руку и помог девушке. |

|

5 |

Утверждение взаимоисключающих суждений |

Над морем стоялатишина. Завывал ветер. Над морем пронзительно кричали чайки. |

|

6 |

Двусмысленность, неясность высказывания |

Миллиарды людей теряются из-за отсутствия информации на транспорте, улице, в магазине. |

Приложение 2

Я живу в маленьком доме на дюнах. Всё Рижское взморье в снегу. Море уходит на сотни миль в чёрно-свинцовые дали. Маленький дом стоит, как последний маяк, на краю туманной бездны.

Здесь обрывается земля. Там, к западу, за слоем мглы есть маленький рыбачий посёлок. Обыкновенный рыбачий посёлок с сетями, сохнущими на ветру, с низкими домами и низким дымом из труб, с чёрными моторками, вытащенными на песок, и доверчивыми собаками с косматой шерстью.

В посёлке этом сотни лет живут латышские рыбаки. Поколения сменяют друг друга. Но так же, как и сотни лет назад, рыбаки уходят в море за салакой. И так же, как и сотни лет назад, не все возвращаются обратно. Особенно осенью, когда Балтика свирепеет от штормов и кипит холодной пеной. Но, что бы ни случилось, сколько бы раз ни пришлось стаскивать шапки, когда люди узнавали о гибели своих же товарищей, всё равно надо и дальше делать своё дело – опасное и тяжёлое, завещанное дедами и отцами. Уступать морю нельзя.

В море около посёлка лежит большой гранитный валун. На нём ещё давно рыбаки высекли надпись: «В память всех, кто погиб и погибнет в море». Эту надпись видно издалека.

Когда я узнал об этой надписи, она мне показалась печальной, как все эпитафии. Но латышский писатель, рассказавший мне о ней, не согласился с этим и сказал:

— Наоборот. Это очень мужественная надпись. Она говорит, что люди никогда не сдадутся и, несмотря ни на что, будут делать своё дело. Я бы поставил эту надпись эпиграфом к любой книге о человеческом труде и упорстве. Для меня эта надпись звучит примерно так: «В память тех, кто одолевал и будет одолевать это море».

Я согласился с ним и подумал, что этот эпиграф подходил бы и для книги о писательском труде.

Писатели не могут ни на минуту сдаться перед невзгодами и отступить перед преградами. Что бы ни случилось, они должны непрерывно делать своё дело, завещанное им предшественниками и доверенное современниками. Недаром Салтыков-Щедрин говорил, что если «хоть на минуту замолкнет литература, то это будет равносильно смерти народа».

Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – призвание. Человека никогда не призывают к ремесленничеству. Призывают его только к выполнению долга и трудной задачи.

Что же понуждает писателя к его подчас мучительному, но прекрасному труду? Прежде всего – зов собственного сердца. Голос совести и вера в будущее не позволяют подлинному писателю прожить на земле, как пустоцвет, и не передать людям с полной щедростью всего огромного разнообразия мыслей и чувств, наполняющих его самого. Писателем человек становится не только по зову сердца.

Приходят годы возмужалости, и писатель явственно слышит, кроме призывного голоса собственного сердца, новый мощный зов – зов своего времени и своего народа, зов человечества.

По велению призвания, во имя своего внутреннего побуждения человек может совершать чудеса и выносить тягчайшие испытания.

(по К.Г.Паустовскому)

Приложение 3

Задание: прочитайте предложения, определите тип ошибки. Запишите исправленный вариант.

|

№п/п |

Предложение с ошибкой |

Исправленный вариант |

|

1 |

В данном произведении Паустовского отражены все тяготы и невзгоды, но в то же время мужество и упорство, как знаменитых писателей, так и простых работяг. |

|

|

2 |

Писатель пишет о тяжелых тяготах народа. |

|

|

3 |

К.Г. Паустовский немного перефразировал эту фразу. |

|

|

4 |

Мое отношение к данной цитате совпадает с автором. |

|

|

5 |

Проблема этого текста в том, что это море преодолевать можно по-разному. |

|

|

6 |

Паустовский рассказывает историю о рыбном поселке. |

|

|

7 |

Вечная память тем, кто смог выстоять до конца и тем, кто обязательно выстоит. |

|

|

8 |

Проблема, поставленная автором в тексте, поставлена четко. |

|

|

9 |

В начале текста автор не поднимает основной темы. |

|

|

10 |

Люди бояться выполнять свою любимую и столь означающую в жизни работу. |

С каким видом ошибок вы работали? __________________________________

|

№п/п |

Предложение с ошибкой |

Исправленный вариант |

|

1 |

Писательский труд прекрасен, но в то же время очень тяжелый. |

|

|

2 |

Есть надежда, что и в наше время найдутся люди с прекрасной душой, с упорством и мужеством. Которые будут наполнять нашу жизнь прекрасным. |

|

|

3 |

Я разделяю точку зрения с автором. |

|

|

4 |

Приведу пример из писателей. Хочу привести Чернышевского, произведение «Что делать?» |

|

|

5 |

Автор доказывает, что нельзя сдаваться перед трудностями, делать работу до конца. |

|

|

6 |

Автор приводит пример о труде писателя. Объясняет, что писатель ни на минуту не может сдаваться перед невзгодами. |

|

|

7 |

Проблема, поставленная автором, то, что люди не ценят то, что у них есть. |

|

|

8 |

Не имея за плечами никакого ВУЗа, и ежедневный рабский труд не смогли встать у него на пути к творчеству. |

|

9 |

Прочитав рассказ или стих, может поменяться мнение или настроение. |

|

|

10 |

С прочитанного мной текста и моих рассуждений над ним я могу сделать вывод. |

С каким видом ошибок вы работали? __________________________________

|

№п/п |

Предложение с ошибкой |

Исправленный вариант |

|

1 |

У меня был такой случай. Как-то отправилось судно в море. Через несколько часов море взбушевало и начался шторм. Корабль перевернулся. Хорошо то, что хорошо кончается. |

|

|

2 |

Я думаю, что здесь проблема человеческой жизни. (Начало сочинения) |

|

|

3 |

Если литература закончит свое существование, «это будет равносильно смерти народа». Ведь искусство – это призвание. |

|

|

4 |

Каждый, уважающий своих предков и свое дело, не может сдаваться перед невзгодами. Призвание – именно об этом заставляет задуматься рассказ Паустовского. |

|

|

5 |

Я согласна с Паустовским в том, что призвание к писательству может прийти с жизненным опытом. Например, серия книг Лены Лениной. В них она пишет о том, как найти богатого мужа…Ведь в книгах она делится своим опытом и не более. |

|

|

6 |

Мой отец – сварщик. Однажды его коллега пострадал на работе, он ослеп. И мой отец из-за этого случая бросил свою работу и ничем больше не занимается. Ведь сварщик – это его призвание. |

|

|

7 |

Но, несмотря на сложности, которые пришлось испытать великому поэту (Пушкину), он остается гением не одно столетие. |

|

|

8 |

«Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – призвание». Такой человек в первую очередь выражает свои мысли и чувства. |

|

|

9 |

Однажды я читал поэму А.П. Чехова «Вишневый сад». Яшка хотел быстрее уехать в Париж. Человек с таким желанием мне не понятен. Этот текст научил меня ценить и уважать свою культуру, свой народ, свою родину. |

С каким видом ошибок вы работали?________________________________

|

№п/п |

Предложение с ошибкой |

Исправленный вариант |

|

1 |

Однажды я читал поэму А.П. Чехова «Вишневый сад». |

|

|

2 |

Ломоносов добился в жизни того, чего хотел, и стал перовым русским писателем в России. |

|

|

3 |

Подтверждением моей мысли может служить рассказ А.В. Платова «В прекрасном и яростном мире». |

|

|

4 |

В своем рассказе Паустовский говорит о проблеме выживания. Рыбаки вынуждены рисковать жизнью, идти на смерть, чтобы прокормить свою семью. Иначе их дети умрут с голоду. |

С каким видом ошибок вы работали?________________________________

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/29811-podgotovka-k-egje-vidy-oshibok-rechevye-gramm

В статье рассмотрены частые лексические ошибки в текстах на сайтах и указано несколько полезных ресурсов, которые помогут от них избавиться. Однако какими бы ни были сервисы проверок, они не могут мыслить как живой человек. Наш небольшой тест определит, насколько хорошо вы помните правила лексики русского языка.

- Примеры распространённых лексических ошибок

- Нарушение лексической сочетаемости слов

- Ошибки в похожих словах

- Ошибки в словах, выражающих отношение друг к другу

- Ошибки из-за невнимательности

- Онлайн-сервисы для проверки на лексические ошибки

- Словари сочетаемости

- 1. Gufo

- 2. КартаСлов.ру

- 3. Грамота.ру

- Сервисы поиска и исправления ошибок в тексте

- 4. Орфограммка

- 5. Текст.ру

- 6. LanguageTool

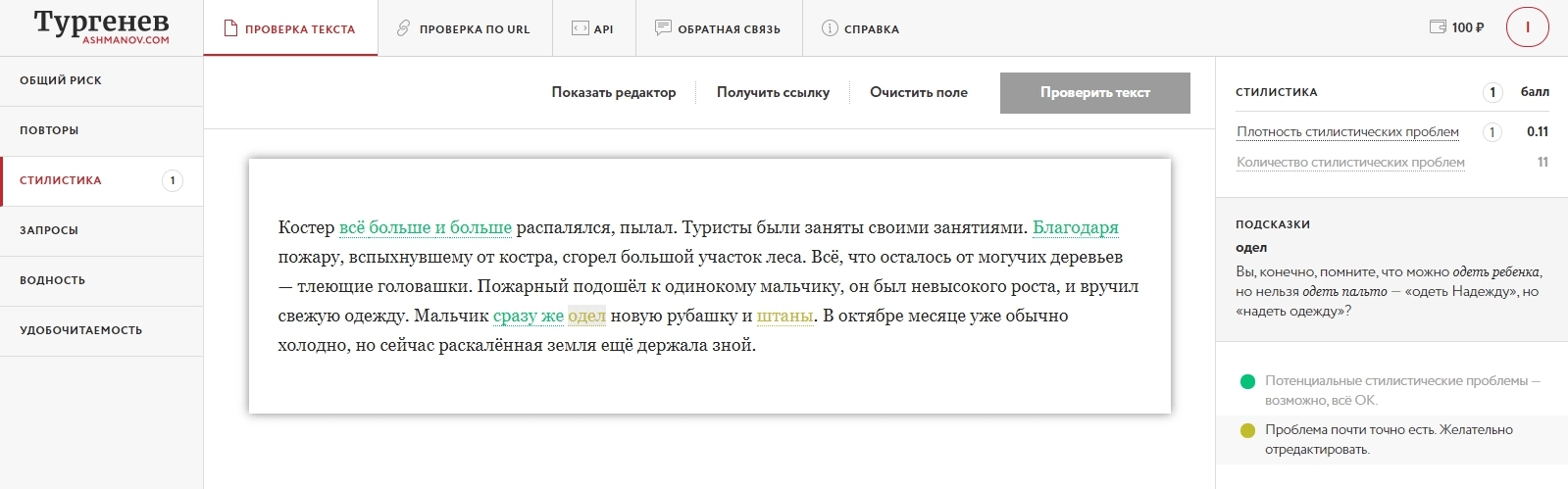

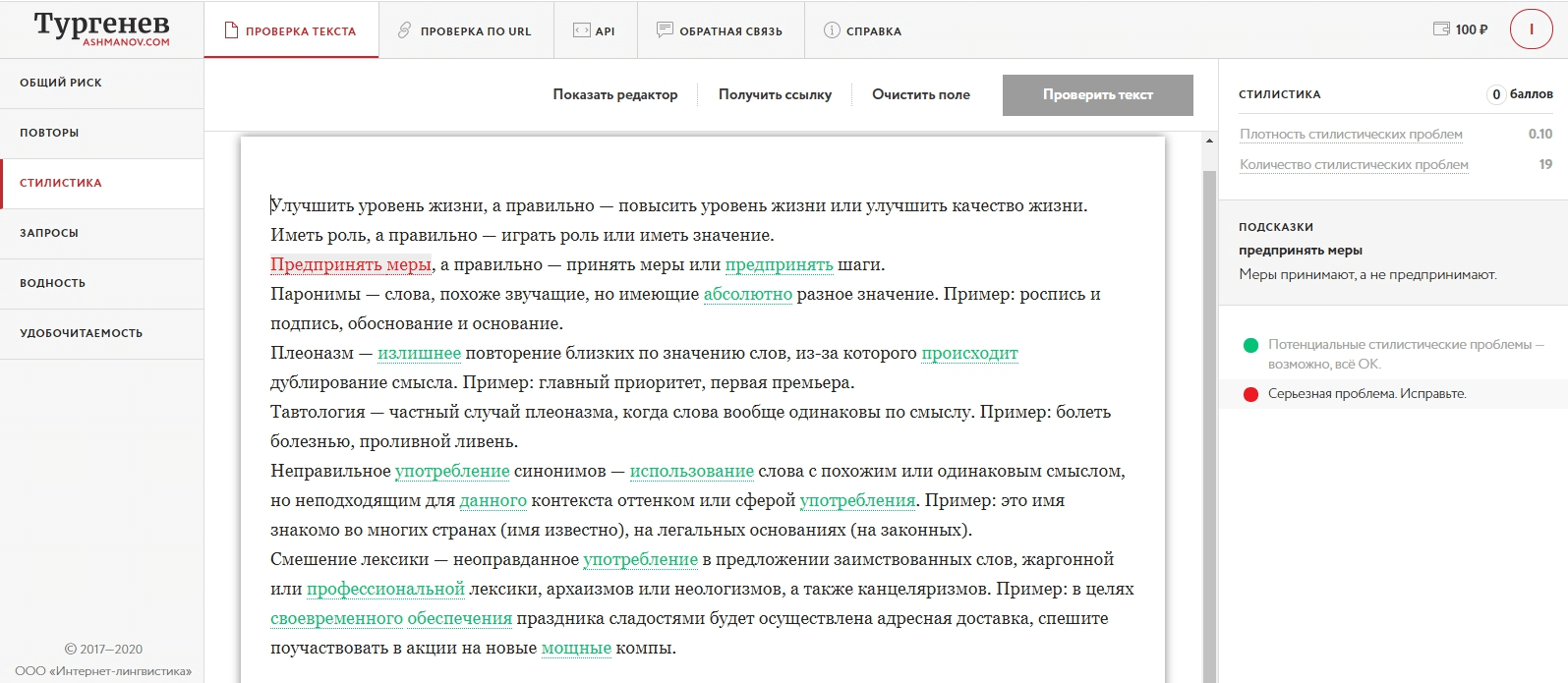

- 7. Тургенев

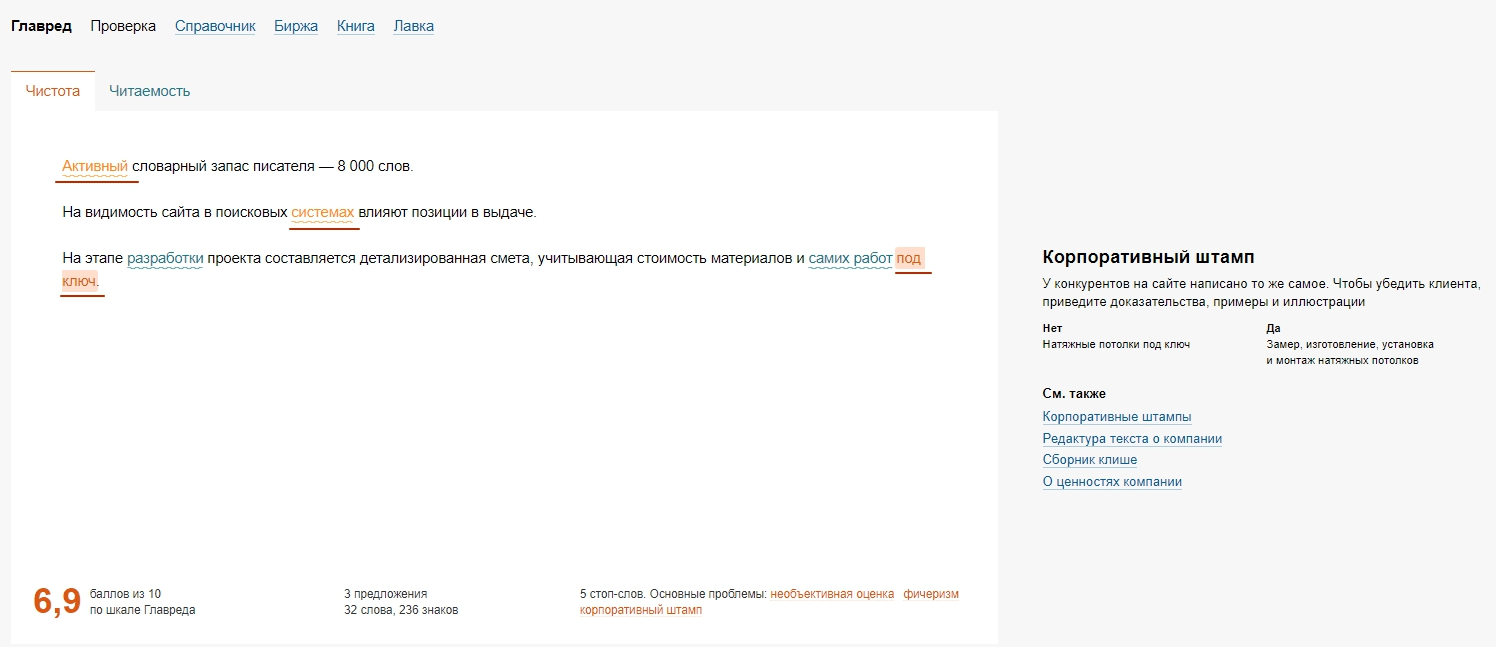

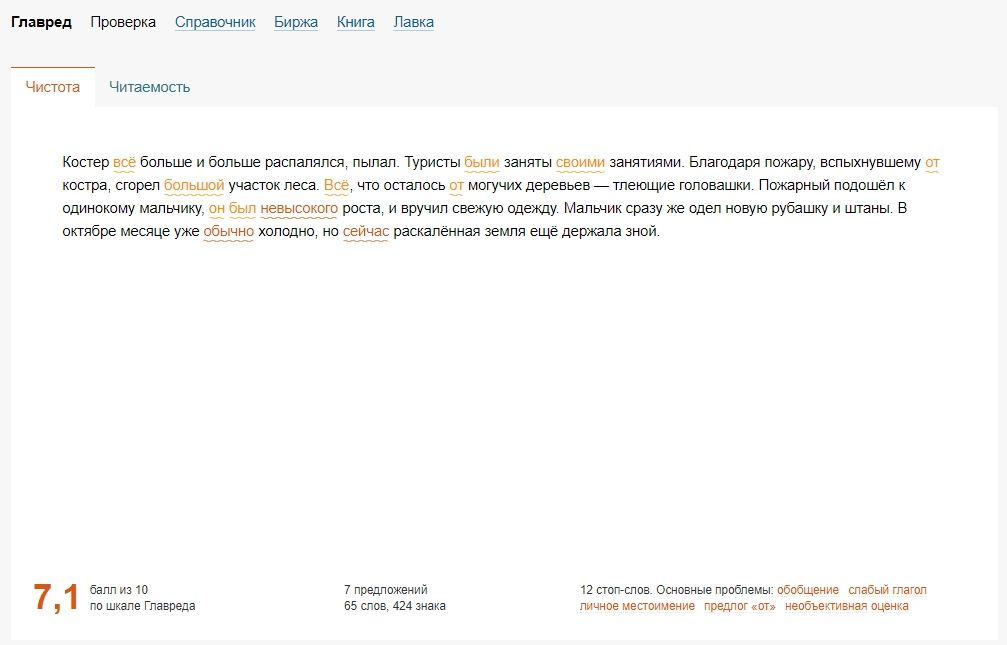

- 8. Главред

- Небольшой тест

- Выводы

Лексическая ошибка — это нарушение норм употребления слов, когда слова в предложении не согласуются по смыслу, стилистике или происхождению. Чаще всего такие ошибки связаны с неразграничением паронимов (например, представить/предоставить должность), синонимов (мне было печально/грустно) и близких по значению слов (обратно/снова прочитать книгу).

В среднем лексикон человека составляет 6000 слов. Причины их неправильного употребления часто кроются в отсутствии конкретного слова в активном словарном запасе автора или банальной невнимательности. Сегодня мы рассмотрим на примерах распространённые лексические ошибки в текстах на сайтах и приведём парочку полезных ресурсов. А в конце статьи желающие смогут пройти небольшую тестовую проверку на знание правил написания некоторых слов русского языка.

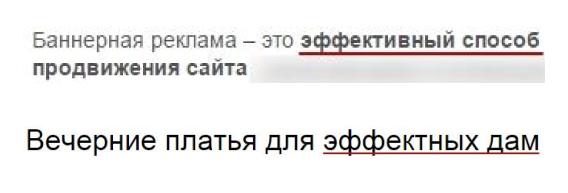

Примеры распространённых лексических ошибок

На изображении ниже представлены основные виды лексических речевых ошибок в русском языке и их типичные примеры.

Теперь разберём детальнее самые популярные из них.

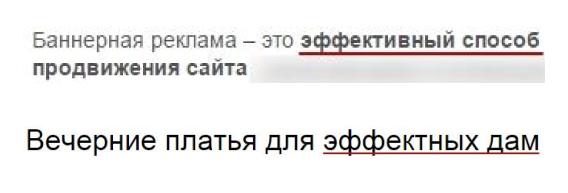

Нарушение лексической сочетаемости слов

Русский язык богат на слова и словосочетания со схожими значениями, в которых легко запутаться. Употребление одного компонента в составе другой фразы и приводит к речевым ошибкам, связанным с нарушением лексической сочетаемости слов.

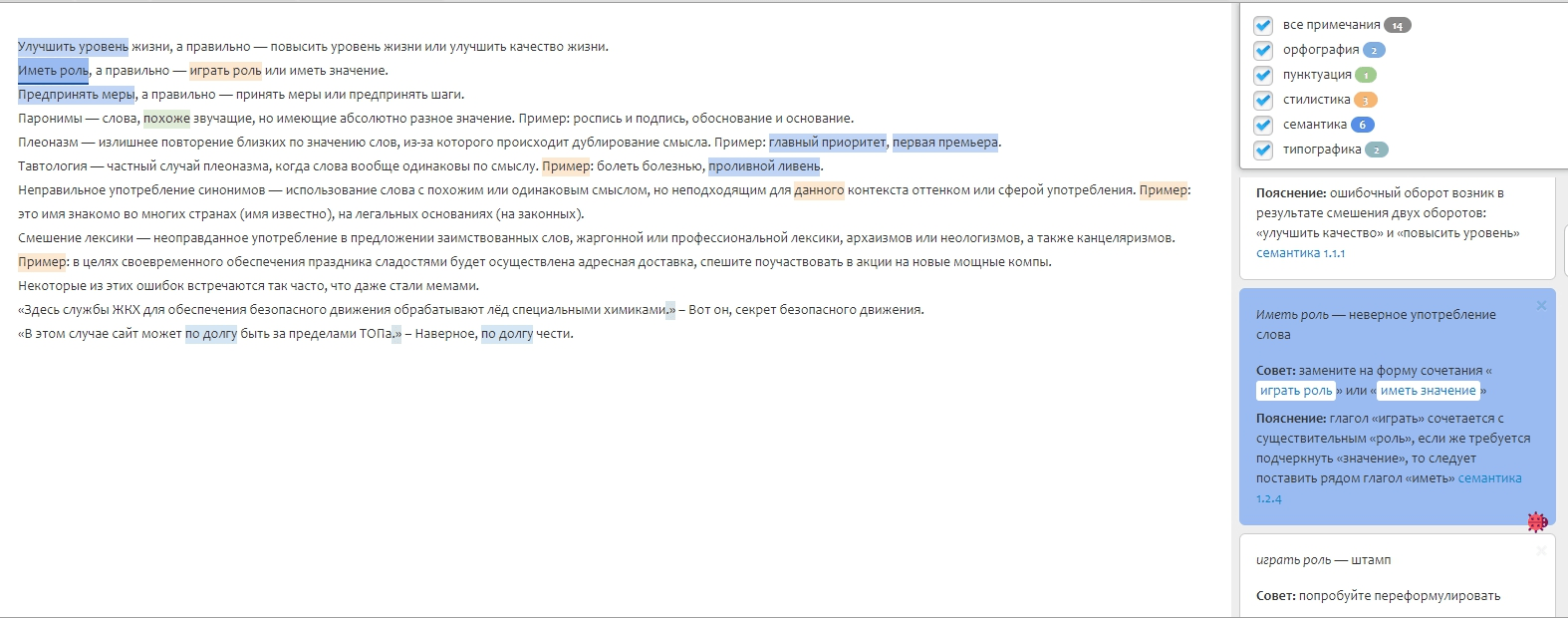

Типичным примером таких ошибок являются фразы:

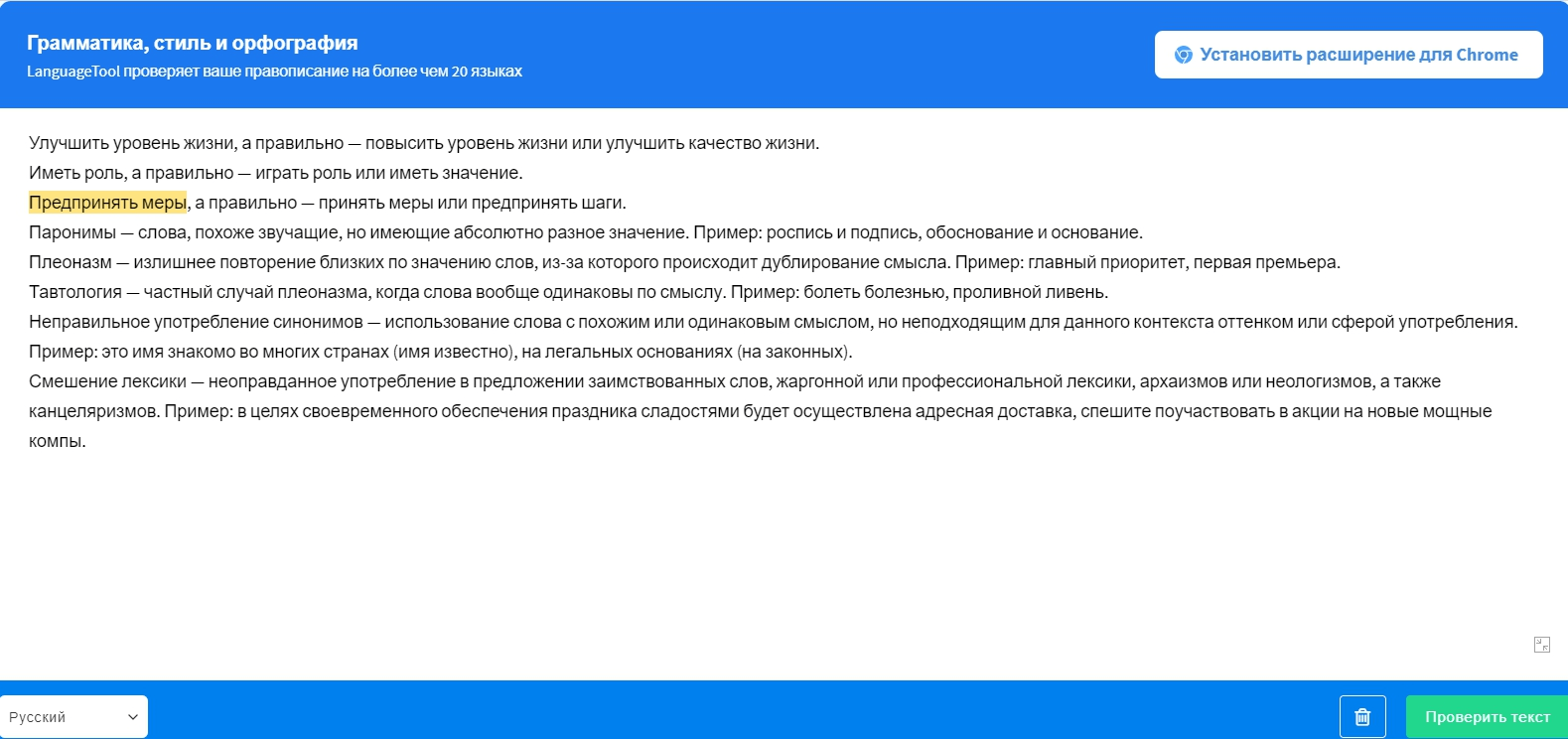

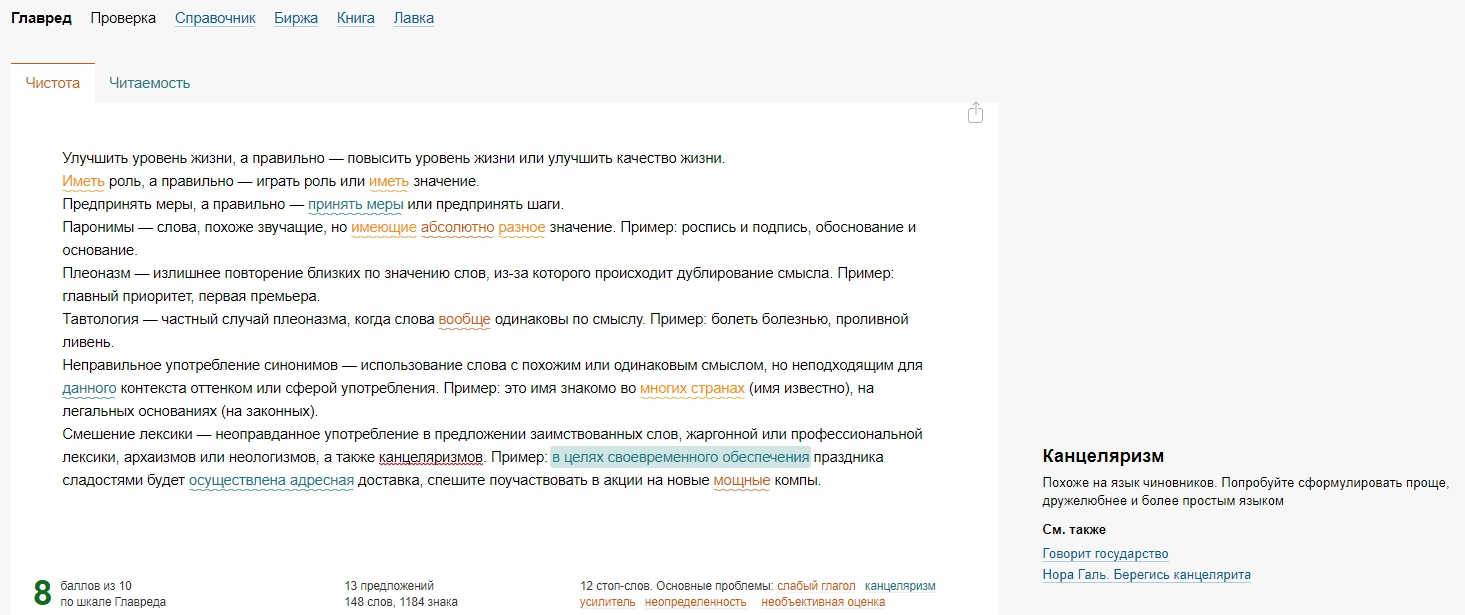

- Улучшить уровень жизни, а правильно — повысить уровень жизни или улучшить качество жизни.

- Иметь роль, а правильно — играть роль или иметь значение.

- Предпринять меры, а правильно — принять меры или предпринять шаги.

Что касается практики, то часто на сайтах интернет-магазинов можно встретить словосочетания, значение которых противоречит общей логике повествования. Приведём несколько примеров:

- Слово «прейскурант» уже содержит понятие стоимости услуг, слово «цен» лишнее.

![]()

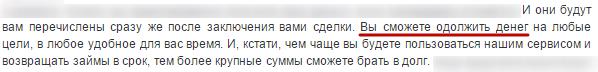

- Глагол «одолжить» обозначает «дать в долг», а не «занять».

- Цены могут быть низкими или высокими, товары – дорогими или дешёвыми.

![]()

- «Изобрести» – это открыть то, чего не было ранее. Употреблять это слово следует лишь для обозначения чего-либо нового.

Ошибки в похожих словах

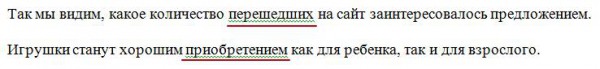

Один из самых частых типов лексических речевых ошибок — неправильное употребление похожих по смыслу или звучанию слов. Среди них встречаются:

- Паронимы — слова, похоже звучащие, но имеющие абсолютно разное значение. Пример: роспись и подпись, обоснование и основание.

- Плеоназм — избыточное повторение близких по значению слов, из-за которого происходит дублирование смысла. Пример: главный приоритет, первая премьера.

- Тавтология — частный случай плеоназма, когда слова вообще одинаковы по смыслу. Пример: болеть болезнью, проливной ливень.

- Неправильное употребление синонимов — использование слова с похожим или одинаковым смыслом, но неподходящим для данного контекста оттенком или сферой употребления. Пример: это имя знакомо во многих странах (имя известно), на легальных основаниях (на законных).

- Смешение лексики — неоправданное употребление в предложении заимствованных слов, жаргонной или профессиональной лексики, архаизмов или неологизмов, а также канцеляризмов. Пример: в целях своевременного обеспечения праздника сладостями будет осуществлена адресная доставка, спешите поучаствовать в акции на новые мощные компы.

Некоторые из этих нарушений встречаются так часто, что даже стали мемами.

- Одна из самых распространённых пар – слова «одеть» и «надеть».

Не запутаться помогает поговорка «Надевают одежду, одевают Надежду»: одевать правильно кого-то, а надевать – что-то.

Неправильно:

Правильно:

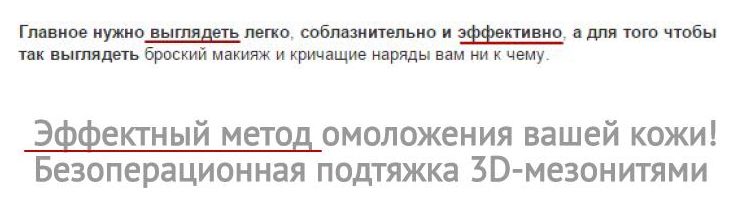

- Неправильное употребление также часто встречается в паре «эффектный/эффективный».

«Эффектный» – производящий впечатление, а «эффективный» – приводящий к нужному результату.

Неправильно:

Правильно:

Ошибки в словах, выражающих отношение друг к другу

Лексические единицы, отображающие отношение слов друг к другу, называют гиперонимами (обозначают более общее родовое понятие) и гипонимами (когда говорят о более частном понятии). Например, гиперонимом по отношению к слову «стол» будет «мебель», к слову «роза» – «цветок».

![]()

С точки зрения логики, это предложение построено неправильно, т. к. туфли – это и есть обувь.

Ошибки из-за невнимательности

Часто авторы попросту не перечитывают написанное, и в результате получается нелепица. Вот два забавных примера:

- «Здесь службы ЖКХ для обеспечения безопасного движения обрабатывают лёд специальными химиками» – Вот он, секрет безопасного движения.

- «В этом случае сайт может по долгу быть за пределами ТОПа» – Наверное, по долгу чести.

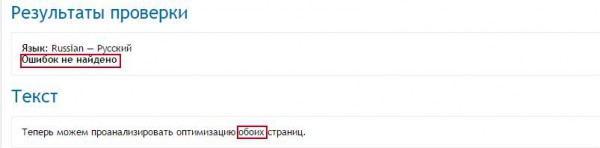

Онлайн-сервисы для проверки на лексические ошибки

Приведённые сервисы не новы – они лишь популярнее других ресурсов, используемых нами. Ниже вкратце расскажем почему.

Словари сочетаемости

По словарям обычно проверяется сочетаемость слов и подбираются более подходящие синонимы.

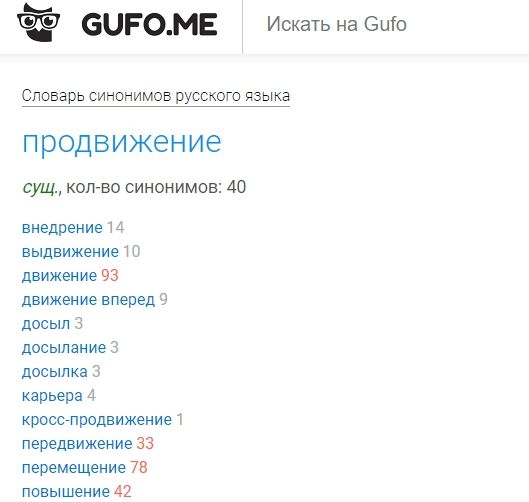

1. Gufo

Gufo.me — на этом ресурсе можно быстро найти любой словарь, в том числе и словарь синонимов.

Основное достоинство – выбрав, например, слово в том же словаре синонимов, ресурс сразу покажет это слово и в других словарях:

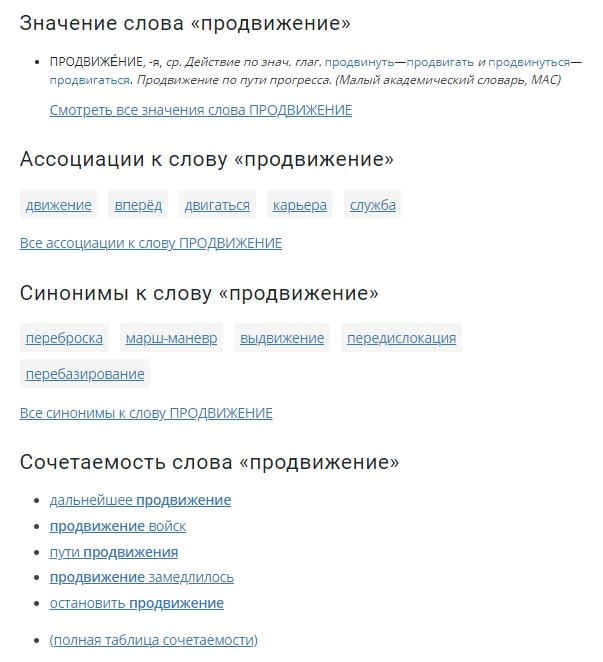

2. КартаСлов.ру

Kartaslov.ru — онлайн-словарь связей слов и выражений, в том числе есть ассоциации, синонимы и лексическая сочетаемость слов русского языка. В нём удобно проверять устойчивые фразы.

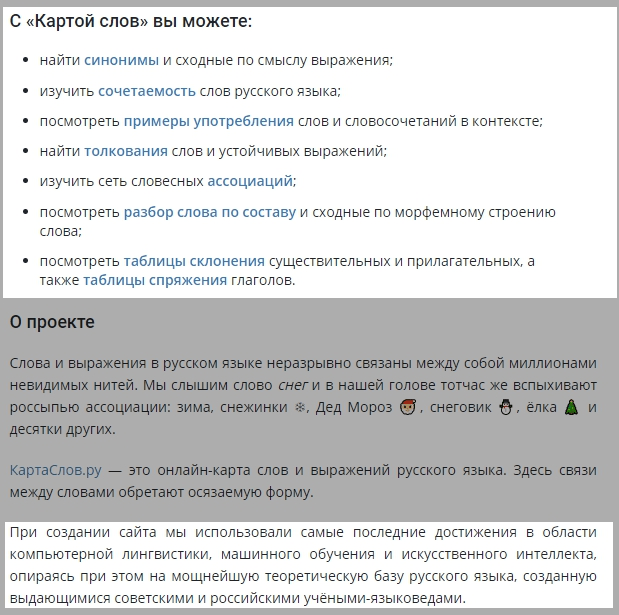

Сервис, кроме традиционных источников информации в виде словарей, использует алгоритмы машинного обучения и искусственный интеллект. Есть достаточно обширная база контекстов употребления слов.

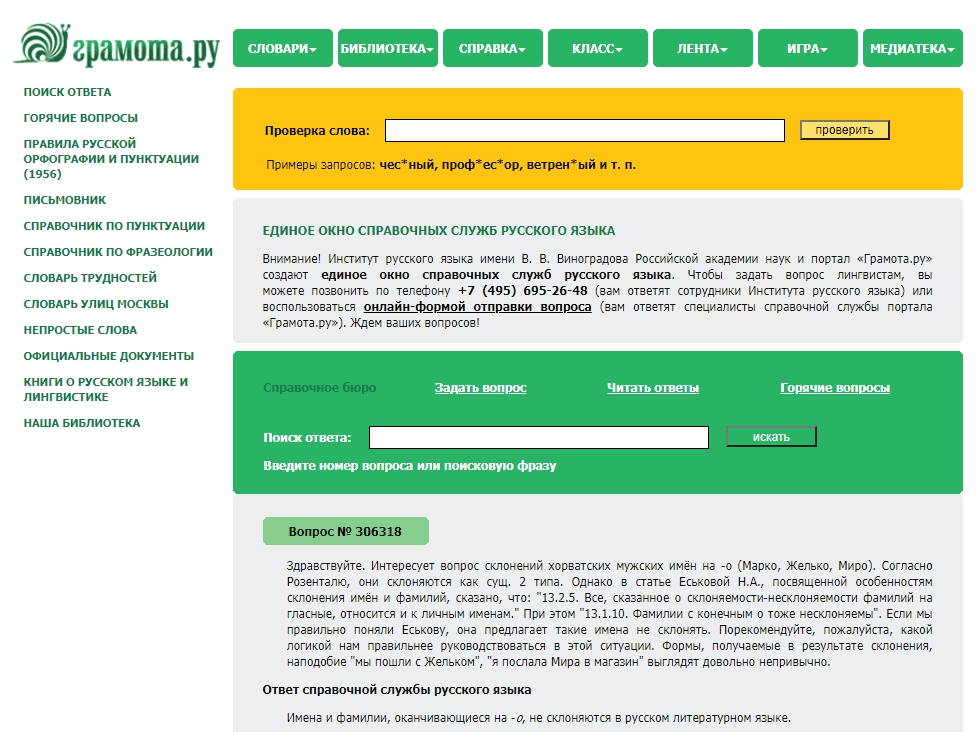

3. Грамота.ру

Gramota.ru — главный интернет-просветитель по русскому языку.

Наряду с официальными учебными пособиями, здесь есть ответы на тысячи вопросов от «справочной службы русского языка», а также задания для тренировки грамотности.

Сервисы поиска и исправления ошибок в тексте

Далее перечислим непосредственно программы, с помощью которых можно найти лексические ошибки в готовом тексте. Для этого протестируем их на примерах, упомянутых выше, а также специально составленном с лексическими ошибками проверочном тексте:

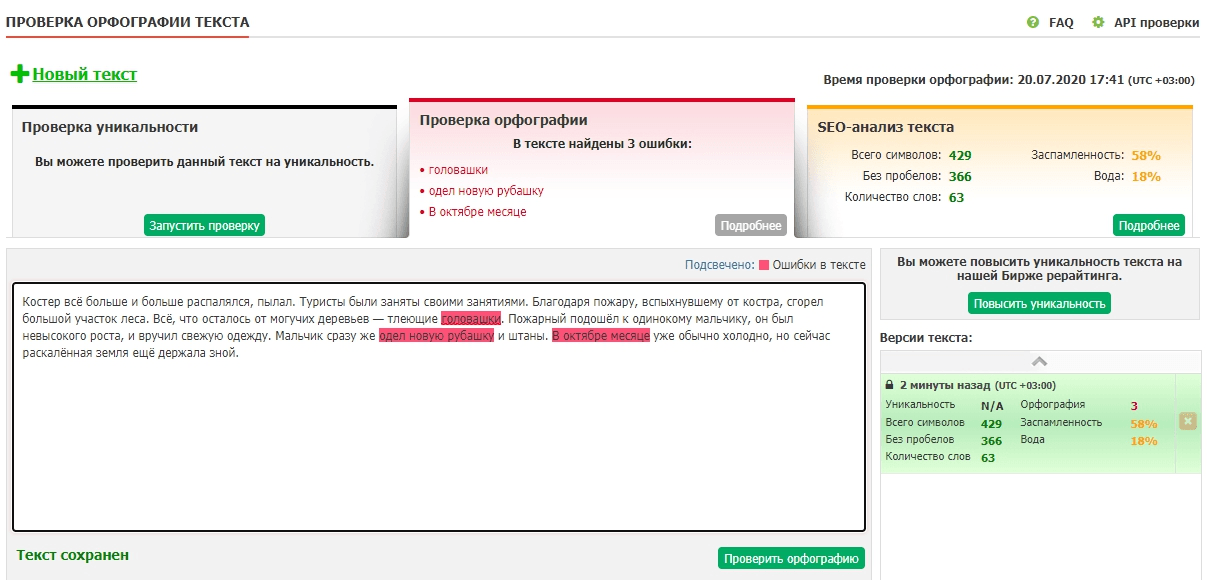

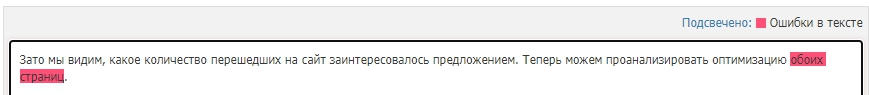

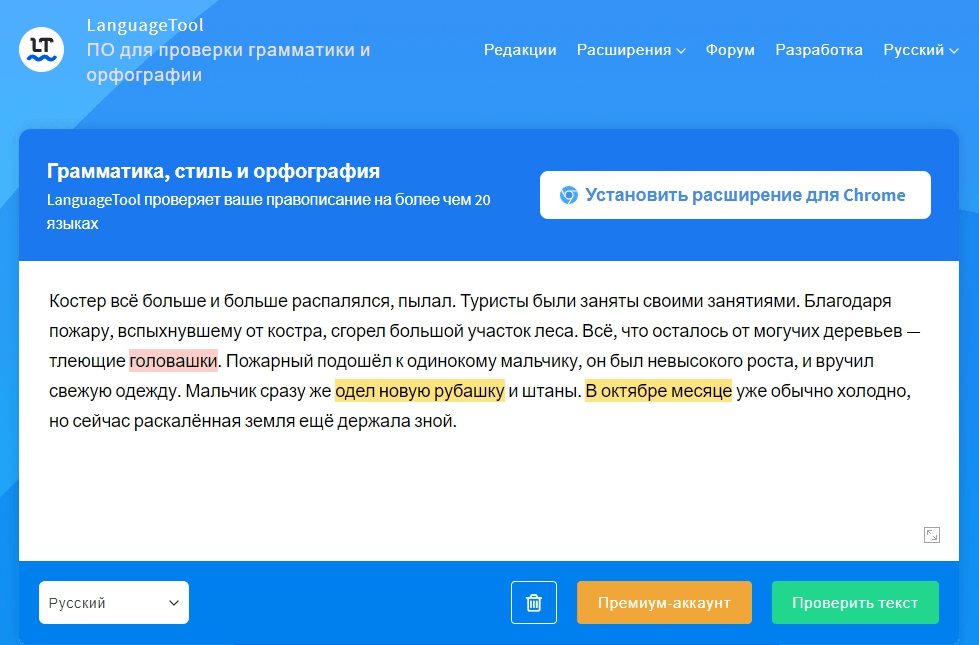

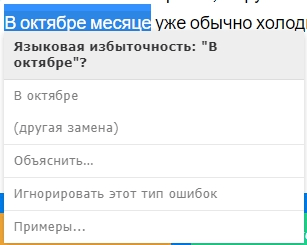

Костёр всё больше и больше распалялся, пылал. Туристы были заняты своими занятиями. Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса. Всё, что осталось от могучих деревьев — тлеющие головашки. Пожарный подошёл к одинокому мальчику, он был невысокого роста, и вручил свежую одежду. Мальчик сразу же одел новую рубашку и штаны. В октябре месяце уже обычно холодно, но сейчас раскалённая земля ещё держала зной.

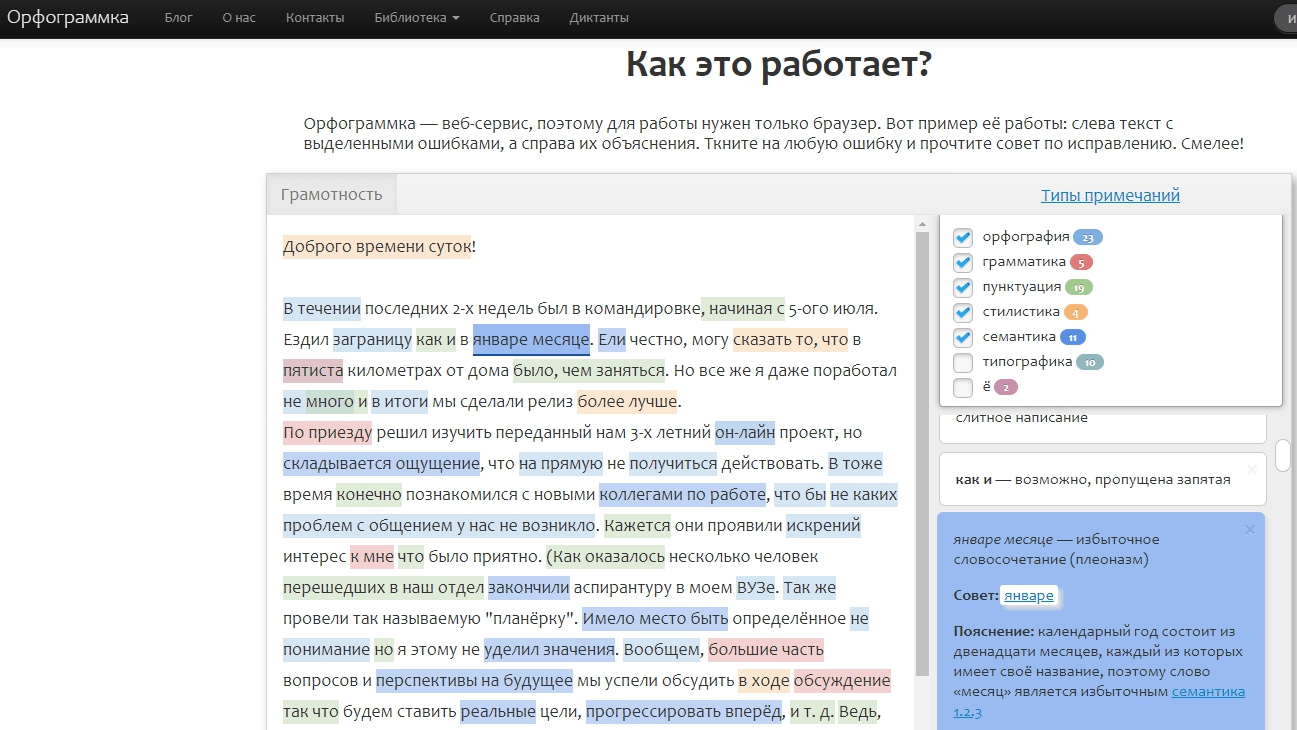

4. Орфограммка

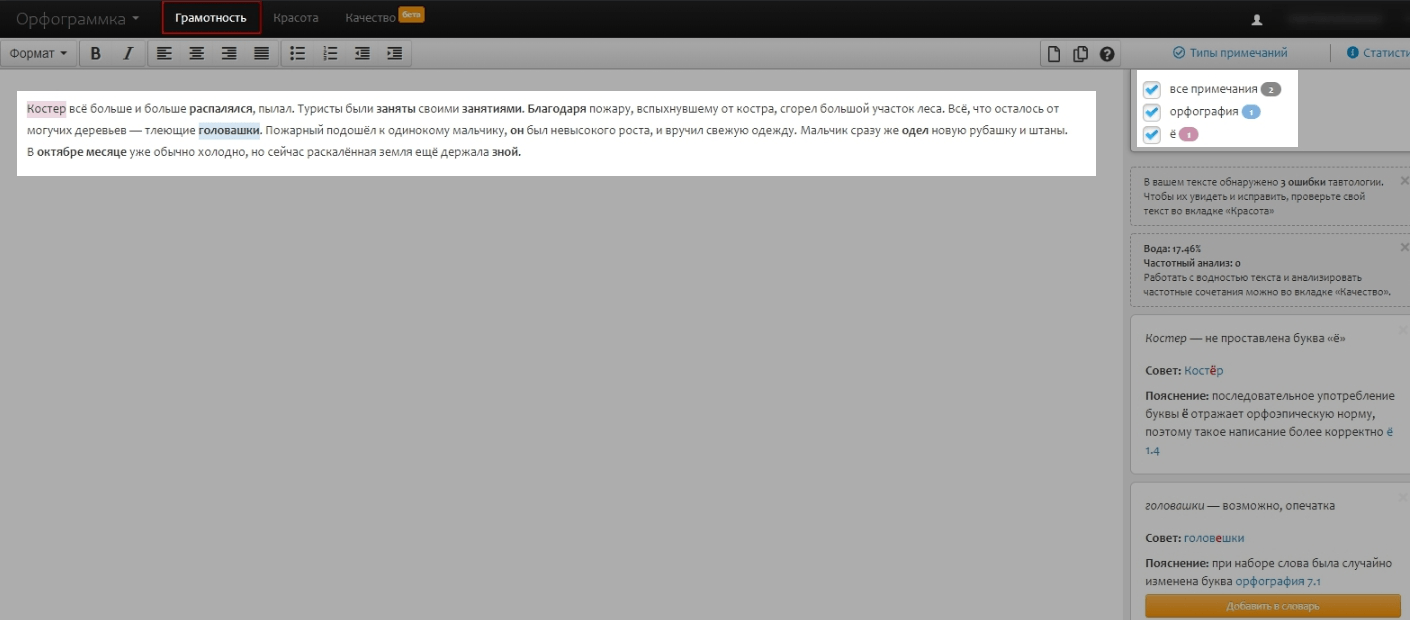

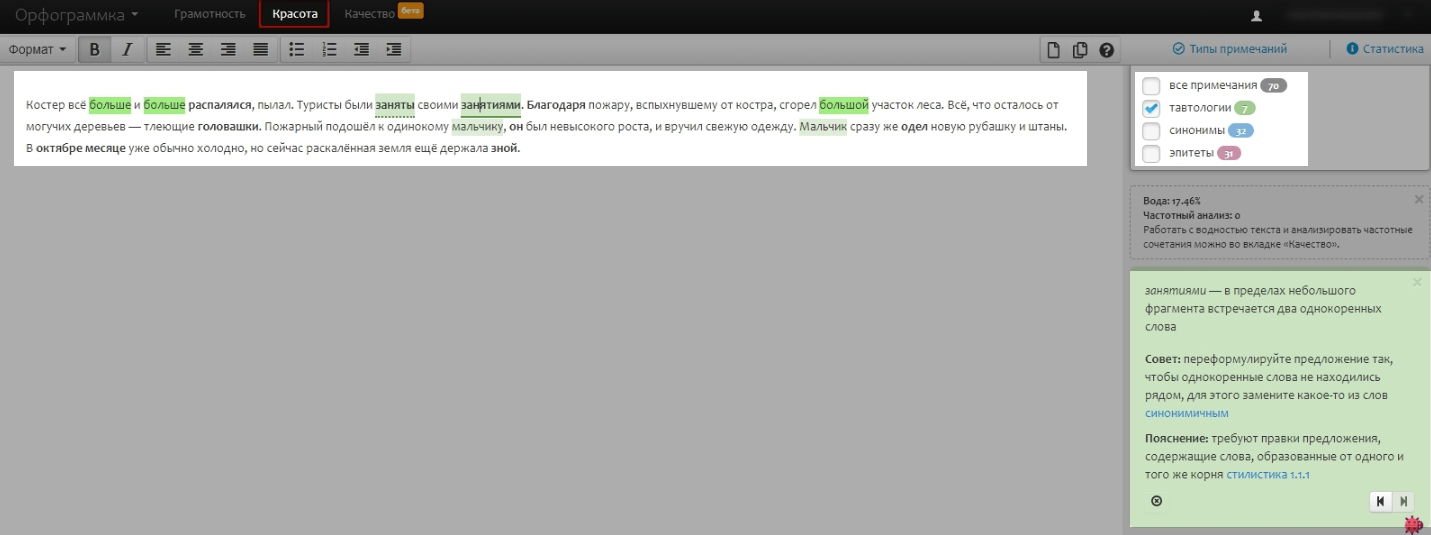

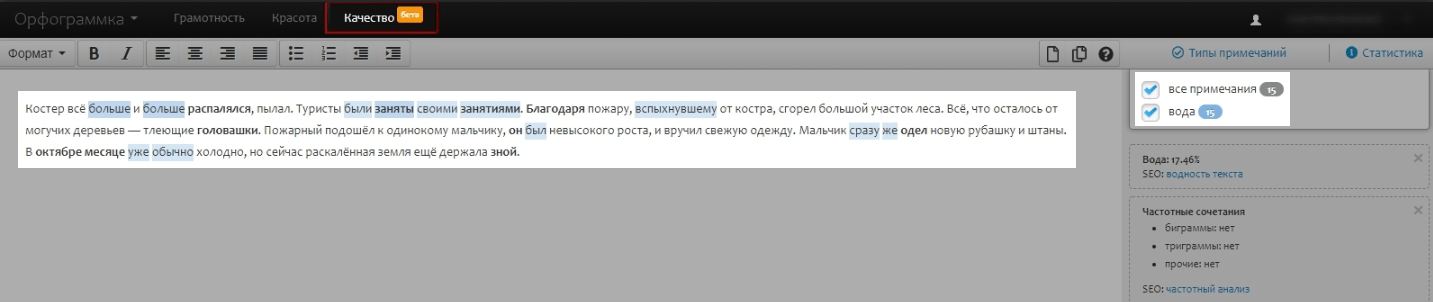

Orfogrammka.ru — по нашему опыту, лучший онлайн-сервис для исправления ошибок в тексте (особенно лексических), так как он находит больше всего несоответствий и даёт подробные пояснения к каждому из них.

Сервис платный, минимальный пакет — 100 рублей за 100 000 знаков.

Он экономит много времени редакторам и имеет широкий функционал для проверки текста по многим направлениям:

- Грамотность — для исправления всех видов ошибок.

- Красота — для подбора благозвучных слов, синонимов и эпитетов. На этой вкладке устраняется тавтология, так что можно считать её наиболее подходящей для проверки лексики.

- Качество — оценивает SEO-параметры: воду, частотные и неестественные сочетания.

В нашем хитром тексте Орфограммка нашла только 2 лексические ошибки из 9, но при проверке примеров, которые мы упоминали выше, сервис обнаружил 7 ошибок — в целом он неплохо умеет с ними справляться.

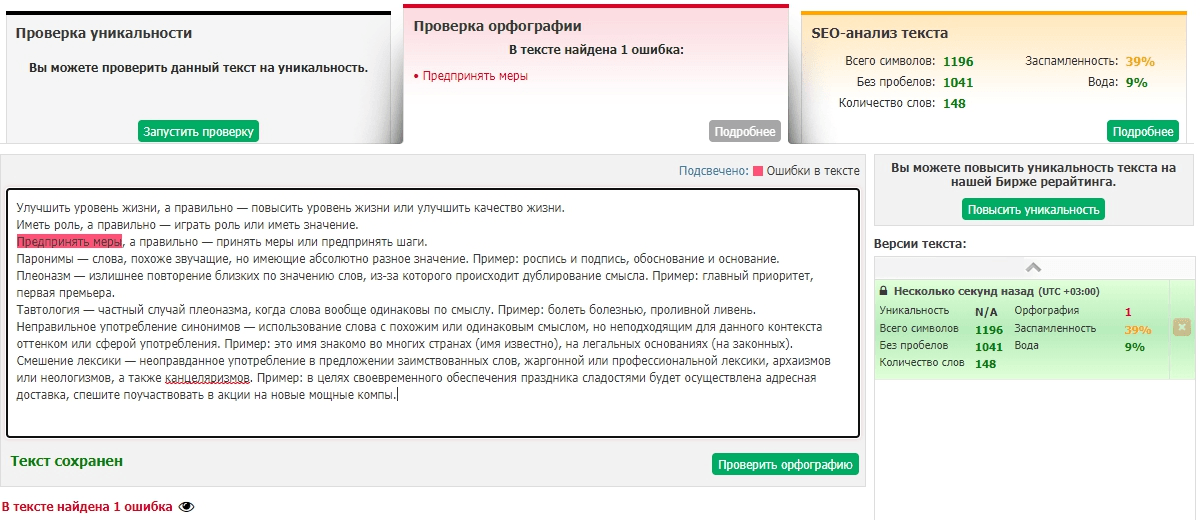

5. Текст.ру

Text.ru — условно-бесплатный сервис для онлайн-проверки, придёт на помощь не только в лексике. Позволяет найти орфографические, пунктуационные и некоторые лексические ошибки в предложениях.

В проверочном тексте найдено 3 из 9 — что уже лучше, но всё-таки сервис заточен на орфографию. В других предложениях text.ru нашёл только одно нарушение.

Зато иногда Word ошибается в пунктуации: