№п/п

Уровни ошибок

Виды ошибок

Типы ошибок

Ошибки у детей с ОНР

Причины

1

Ошибки на уровне записи буквы

Срисовывание буквы с образца, а не написание по образцу

Буква отсутствует в представлении как определенный графический образ; ребенок не перешел от устной речи к письменной, которая предполагает усвоение системы графических знаков; нет соотнесения звука с графическим образом, т. е с буквой.

Неусвоение пространственного расположения отдельных элементов буквы

При написании вопросы типа: В какую сторону рожки у К писать?

Нарушение пространственной ориентировки

Неправильное расположение буквы на строке

зеркальное написание буквы

2

Ошибки на уровне записи слова

Ошибки фонетико-фонематического плана

Пропуски букв

Пропуски гласных:

Кша(каша)

Человк (человек), гнздо (гнездо)

Брт (брат), овщ (овощи), овц (овцы)

Нарушение дифференциации названий буквы и произнесения звука (буква К (название «ка»), а звук [к]);

Несформированность слоговой структуры слова – произнесение переносится на письмо ([человк] при произнесении происходит звуковая элизия);

Н.П.Карпенко, П.Я.Гальперин – невнимание, отсутствие контроля → формирование внимания в виде контроля

Замены букв

Нушна (нужна), шурчат (журчат), доварищ (товарищ), дожтя (дождя), щелые (целые)

Щелые (целые), истугался (испугался), пишу (пищу), вдриг (вдруг)

Черёмука (черемуха)

Акустическое сходство соответствующих звуков;

Оптическое сходство букв при написании (количество элементов различно, а способы соединения одинаковы; сходство написания 1-го элемента (Садовникова квалифицирует данную ошибку как кинестетическую и считает ее наиболее частотной));

Артикуляционное сходство звуков ([к] и [х] – заднеязычные, но различаются по способу образования: [к] – смычный, а [х] – щелевой – место образования преграды одинаково);

Наиболее частотной является фонематическая дисграфия / акустическая дисграфия; Левина – самые частотные ошибки – это ошибки фонематического характера; причина фонематической / акустической дисграфии – несформированность фонематического слуха; Корнев: ошибок фонематического плана выделяется около 30%, из них 16% обусловлено несформированностью фонемного анализа.

Лурия, Токарева: если у ребенка обнаруживается оптическая дисграфия, когда наиболее частотными ошибками оказываются замены букв на основе оптического сходства → серьезное мозговое заболевание → нарушен не только речеслуховой и рече-двигательный анализатор, но и самый молодой, зрительный анализатор.

Чаще всего замены по артикуляционному сходству будут отмечаться у алаликов. Дизартрики, как правило, не допускают замены артикуляционного характера, т.к. (Н.И.Жинкин) фонетический слух у них сохранен → сохранность контроля за собственным произнесением.

Добавление букв

Девочика (девочка)

Из-за несформированности и трудности произнесения в стечения согласных добавляются гласные; согласные добавляются крайне редко (случайно).

Перестановка букв

Бегер (берег)

Нарушение фонемной программы слова → Несформированность упреждающего синтеза (Н.И.Жинкин) – запомнить то, что написал и предвосхитить в нужной последовательности элементы → упор в работе на пофонемный / побуквенный анализ

Уподобление

В комнуту (в комнату), настутило (наступило), фабкика (фабрика), скздь (сквозь), мисьмо (письмо), пятьня (пятна), тетлые (теплые), родмыми (родными), приграсили (пригласили)

Ошибки записи слоговой структуры слова

Пропуски слогов

Работут (работаю); светр (светлый); деж (дежурный); весе (весело), кряка (крякает), таващи (товарищи), дере (дереве)

Нарушение слоговой структуры слова

Добавление слогов

Напопополам (напополам)

Послоговой повтор не обеспечивает правильного письма.

Раздельное написание частей слов

Насту пил (наступил); чере муха (черемуха), смо три (смотри)

Незнание семантики слова – из нового слова выделяются тот кусочек, который наиболее знаком

На ступил (наступил); за мерзла (замерзла)

Нарушение дифференциации между предлогом и приставкой

Ошибки комбинированного характера

Сасыжана (засыпанный)

3

Ошибки на уровне записи предложений

Слитной написание слов или их частей

Уелушитсий (У елки пушистый зайчик.), Ушклыгроп (У школы сугроб.)

Несформированность лексико-семантического анализа

Слитное написание слов (контаминация)

Красими (красивый мишка)

Слитное написание целых слов

Теплые лучи (теплые лучи)

Несоблюдение графических знаков

В начале предложения не пишется заглавная буква, а в конце предложения не ставится точка

Не вычленение смысловых частей (предложений) – трудности смыслового декодирования в процессе воспроизведения диктанта.

Пропуск значимый для понимания предложения слов

Лена и Вова стирают с парт. (Лена и Вова стирают пяль с парт); Мамай свой труд (любит); Звонко жук (гудел); Кот полез (гнездо)

Повторение слов в предложении

Вот упал снежный снежный ком.

Ошибки грамматического характера

(грамматика соединяет слова в предложении)

Нарушение глагольного управления

У друзев (в друзей); на деревьев растут (на деревьях растут)

Несформированность зависимости предлога от глагола и падежа от предлога: глагол требует определенного падежа от зависимого слова – глагол управляет выбором предлога, а предлог управляет выбором падежа → двойная зависимость → сложность → частые нарушения данной зависимости; на уроках отрабатывается лексическая сочетаемость глагола с последующим предлогом + предлог с окончанием

Нарушение отношений согласования

Много птица (много птиц)

До революции существовало 7 падежей: существующие ныне и изъяснительный (во лбу, на дому), после революции данный падеж объединили с предложным → наиболее труден для усвоения

Ошибки морфологического характера

Апельсячий сок

Несформированность морфемного анализа

4

Ошибки на уровне записи текста

Ошибки смыслового плана

Большие смысловые пробелы (Н.И.Жинкин)

Пропуск целых смысловых отрезков

Нарушение фактологической программы

Малые смысловые пробелы (Н.И.Жинкин)

Пропуск отдельных предложений или их отрезков

Смысловая персеверация

Инертное застревание на одном и том же смысловом отрезке

Ошибки речевого плана (дизорфографические)

Стилистические ошибки

Из изложения по «Му-му» Тургенева:

Герасим пригласил Му-му в трактир. Му-му съела полтарелки, а потом отказалась и т.д.

Несформированность лексико-семантического анализа

Классификация дисграфических ошибок.

Герасимцева И.В., учитель-логопед

КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения

родителей, им.Г.К.Жукова»

Дисграфия – это специфическое расстройство письменной речи, проявляющееся в многочисленных типичных ошибках стойкого характера и обусловленное несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе овладения навыками письма.

Классификация дисграфических ошибок.

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и слухового восприятия

Пропуски гласных букв: всят – висят, комнта – комната;

Пропуски согласных букв: комата –комната, вей – всей;

Пропуски слогов и частей слова: стрки – стрелки;

Замена гласных: пище – пищу, сесен – сосен, люгкий – легкий;

Замена согласных: тва – два, роча – роща;

Перестановки букв и слогов: онко – окно;

Недописывание букв и слогов: чере – через, на ветка – на ветках,

Наращивание слов лишними буквами и слогами: детити – дети, снег = снег, диктанат – диктант;

Искажение слова: мальни – маленький, чайщик – чащи;

Слитное написание слов и их произвольное деление: два – два, бойчасов – бой часов;

Неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений: Снег покрыл всю землю. Белым ковром. замерзла Речка птицам голодно.- Снег покрыл всю землю белым ковром. Замерзла речка. Птицам голодно.

Нарушение смягчения согласных: болшой – большой, мач – мяч, умчалис – умчались;

Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи

Нарушения согласования слов: с еловый ветки – с еловой ветки;

Нарушения управления: умчались к чащу – умчались в чащу, с ветка – с ветки;

Замена слов по звуковому сходству;

Слитное написание предлогов и раздельное написание приставок: вроще – в роще, на бухли – набухли;

Пропуски слов в предложении.

Ошибки, обусловленные несформированностью зрительного узнавания, анализа и синтеза, пространственного восприятия

Замена букв, отличающихся разным положением в пространстве: ш-т, д-в, д-б;

Замена букв, отличающихся различным количеством одинаковых элементов: и-ш, ц-щ;

Замена букв, имеющих дополнительные элементы:и-ц, ш-щ, п-т, х-ж, л-м;

Зеркальное написание букв: с, э, ю;

Пропуски, лишние или неправильно расположенные элементы букв.

Ошибки, обусловленные неспособностью детей усвоить большой объем учебного материала, запомнить и употребить на письме усвоенные правила орфографии

Безударная гласная в корне слова: вада – вода;

Правописание звонких и глухих звуков в середине и в конце слова: зуп – зуб, дорошка – дорожка;

Обозначение смягчения согласных;

Прописная буква в начале предложения, в именах собственных.

Виды нарушений письма

В специальной литературе имеются различные классификации дисграфий, но все они основываются на причинах возникновения нарушений.

Выделяют следующие виды нарушений процесса письма:

Артикуляторно-акустическая дисграфия

Причиной возникновения этого вида нарушений является неправильное произношение звуков речи. Ребенок пишет слова так, как их произносит. То есть отражает свое дефектное произношение на письме.

Акустическая дисграфия (на основе фонемного распознавания, дифференциации фонем)

Причиной возникновения этого вида является нарушение дифференциации, распознавания близких звуков речи. На письме это проявляется в заменах букв, обозначающих свистящие и шипящие, звонкие и глухие, твердые и мягкие (б-п, д-т, з-с, в-ф, г-к, ж-ш, ц-с, ц-т, ч-щ, о-у, е-и).

Дисграфия на почве нарушений языкового анализа и синтеза

Причина ее возникновения – затруднения при делении предложений на слова, слов на слоги, звуки. Характерные ошибки:

Пропуски согласных;

Пропуски гласных;

Перестановки букв;

Добавления букв;

Пропуски, добавления, перестановки слогов;

Слитное написание слов;

Раздельное написание слов;

Слитное написание предлогов с другими словами;

Раздельное написание приставки и корня.

Аграмматическая дисграфия

Причина возникновения – недоразвитие грамматического строя речи.

На письме проявляется в изменении падежных окончаний, неправильном употреблении предлогов, рода, числа, пропусках членов предложения, нарушениях последовательности слов в предложении, нарушениях смысловых связей в предложении и между предложениями.

Оптическая дисграфия

Причина возникновения – несформированность зрительно-пространственных функций. Проявляется в заменах и искажениях на письме графически сходных рукописных букв (и-ш, п-т, т-ш, в-д, б-д, л-м, э-с и др.)

К вопросу о соотношении видов специфических ошибок в письменных работах младших школьников

Специфические нарушения письма являются наиболее распространённой формой речевой патологии у младших школьников и, по данным разных авторов, выявляются у 10-30 % учащихся начальных классов (А.Н.Корнев, Р.И.Лалаева, Л.Г.Парамонова, И.Н.Садовникова и др.).

Согласно существующей логопедической практике, заключение о наличии у школьника нарушения письма ставится на основании нескольких критериев. Первым критерием является наличие в письменных работах учащегося специфических ошибок, связанных преимущественно с несоблюдением фонетического принципа правописания, в основе которого лежит звуковой (фонематический) анализ речи. Вторым важным критерием диагностики нарушений письма следует считать частотность специфических ошибок. Третьим критерием служит стойкость ошибок – наличие их практически во всех письменных работах в течение длительного времени.

В настоящей статье приведены результаты изучения состояния письма младших школьников с дисграфией. Проанализирована типология специфических ошибок и произведено их ранжирование в письменных работах учащихся.

Исследование проводилось в течение учебного года с учащимися вторых классов средних общеобразовательных школ №1971 и №1176 г. Москвы. Мы изучили с разной степенью полноты 142 учащихся, среди которых было выявлено 43 школьника с нарушениями письма. Учащиеся не имели нарушений устной речи, за исключением шести детей, имевших фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Согласно медицинским данным, слух, зрение и интеллект у детей были нормальными.

Изучение специфических нарушений письма проводилось на основе анализа рабочих и контрольных тетрадей учащихся по русскому языку за учебный год, итоговый подсчёт количества ошибок производился в конце учебного года. Изучены дисграфические ошибки в разных видах письменных работ: списывании, диктанте, изложении, сочинении.

Для анализа ошибок письма использовалась адаптированная схема Р.И.Лалаевой:

- Ошибки письма, связанные с недостаточностью фонематического восприятия (смешение согласных по глухости-звонкости и твёрдости-мягкости, аффрикат и их компонентов, гласных под ударением, лабиализованных гласных, заднеязычных, сонорных согласных, свистящих — шипящих согласных).

- Ошибки письма, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза (пропуск гласных и согласных букв, перестановка и вставка букв, пропуск слога в слове).

- Ошибки письма, связанные с несформированностью анализа структуры предложения (слитное написание предлога со словом, разрыв слова, слитное написание слов, раздельное написание приставки со словом, контаминации).

- Ошибки письма, связанные с неумением выделять предложение из текста (отсутствие заглавной буквы, отсутствие точки в конце предложения, неуместное употребление заглавной буквы или точки в середине предложения).

- Ошибки в написании графически сходных букв (смешение букв по оптическому и кинетическому сходству, зеркальное написание букв).

Аграмматизмы, наблюдавшиеся в письменных работах учащихся, нами не анализировались в связи с трактовкой этих ошибок как нарушений письменной речи, поскольку они возникают при порождении высказывания самим пишущим. При исследовании ошибок в письме под диктовку и списывании у данной группы учащихся аграмматизмов не обнаружено. Эти ошибки отмечались в таких школьных письменных работах как изложение или сочинение.

Дополнительно фиксировалось несколько типов нарушений письма моторного характера в соответствии с анализом по методике, предлагаемой Т.В.Ахутиной и О.Б.Иншаковой:

- неточность графической передачи букв;

- ошибки графического поиска буквы;

- недописывание элемента буквы при наличии такого же у соседней.

Анализ письменных работ учащихся выявил наличие у них специфических и орфографических ошибок. Наше внимание было сосредоточено на изучении специфических ошибок, связанных преимущественно с несоблюдением фонетического принципа письма.

Работы учащихся отличались разнообразными специфическими ошибками, количество которых варьировало у разных детей, однако, несмотря на различную степень тяжести нарушений, в работах большинства учащихся наблюдались все основные типы ошибок.

Количественные результаты исследования письма учащихся представлены в таблице 1.

Таблица 1

Ошибки в письме учащихся

|

Ошибки письма |

среднее количество ошибок |

|

1. Ошибки письма, связанные с недостаточностью фонематического восприятия: |

9, 7 |

|

2. Ошибки письма, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза: |

17, 8 |

|

3. Ошибки письма, связанные с несформированностью анализа структуры предложения: |

5, 6 |

|

4. Ошибки письма, связанные с неумением выделять предложение из текста: |

12, 8 |

|

5. Ошибки в написании графически сходных букв: |

14 |

|

Итого |

59, 9 |

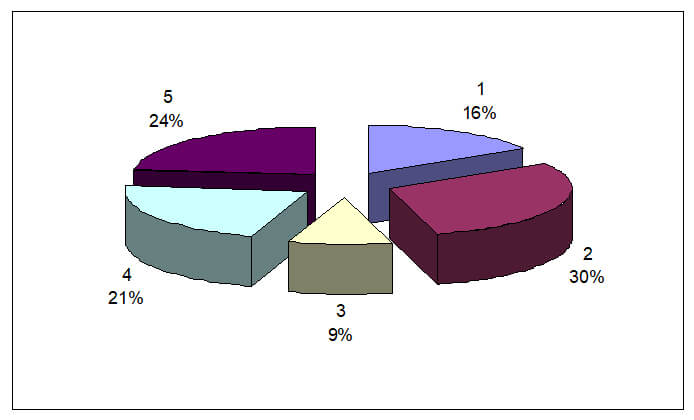

Исследование показало, что среднее количество специфических ошибок в письменных работах одного объёма у учащихся составило 59,9. Выделенные типы ошибок мы ранжировали по их частотности: ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза (30 %); ошибки в написании графически сходных букв (24 %); ошибки, связанные с неумением выделять предложение из текста (21%); ошибки, связанные с недостаточностью фонематического восприятия (16 %); ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры предложения (9 %).

Количественное распределение ошибок письма учащихся по пяти выделенным типам приведено в диаграмме 1.

Диаграмма 1

Количество ошибок учащихся с нарушениями письма

1 – ошибки, связанные с недостаточностью фонематического восприятия; 2 – ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза; 3 – ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры предложения; 4 – ошибки, связанные с неумением выделять предложение из текста; 5 – ошибки в написании графически сходных букв.

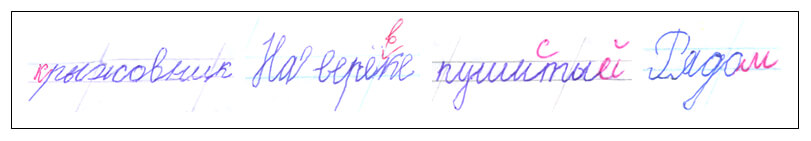

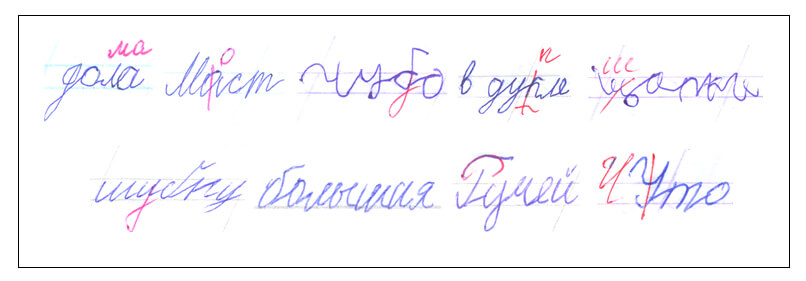

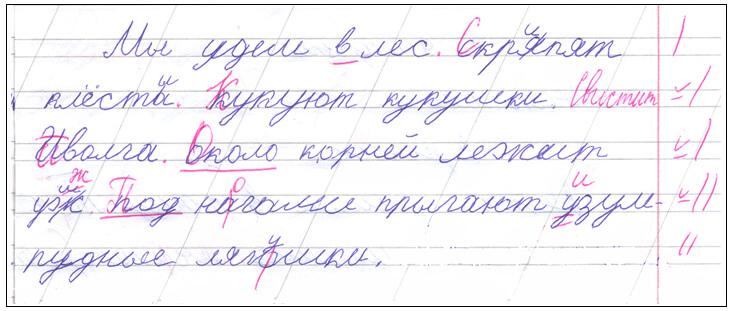

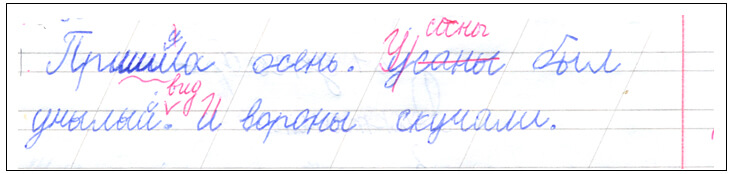

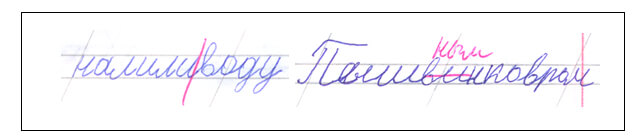

Наиболее многочисленными явились ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза (30 %), среди которых преобладали пропуски гласных букв (14,3 %). Дети допускали пропуски как безударных гласных, подвергавшихся сильной редукции («ворбья» — воробья, «гражи» — гаражи, «крандаш» — карандаш, «в комнту» — в комнату), так и ударных гласных («снки» — санки, «хдят» — ходят, «ошбками» — ошибками, «двочки» — девочки, «снжный» — снежный). Гласные буквы пропускались в разных частях слова: начале («вца» — овца), середине («пля» — поля, «цпь» — цепь, «двра» — двора, «повр» — повар) и конце («посуд» — посуда, «рыжа» — рыжая, «летучи» — летучие). В ряде случаев в слове отсутствовали несколько гласных, что значительно затрудняло понимание написанного («всмндцтое» — восемнадцатое, «нмло» — намело, «агрде» — огороде, «стршнш» — не страшен). Примером может служить диктант Вити К. (рис. 1).

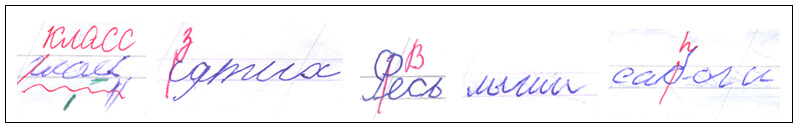

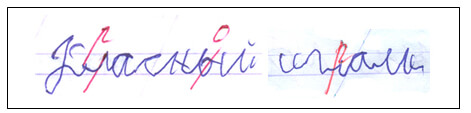

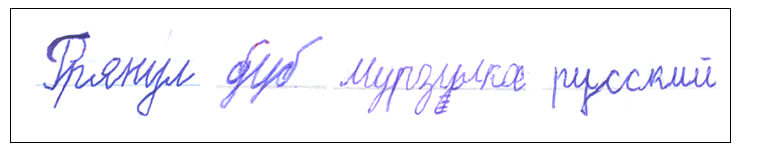

Рис. 1. Диктант Вити К. (8 лет, 2 класс)

Пропуски согласных букв (9,5 %) преобладали в словах со стечением согласных, так как это положение наиболее сложно для анализа («в заке» — в замке, «Моска» — Москва, «диженьем» — движеньем, «меведь» — медведь, «стоил» — строил), однако встречались и при отсутствии стечений («рыаки» — рыбаки, «вореье» — варенье, «по дорое» — по дороге). Согласные буквы пропускались в разных частях слова: начале («лутище» — плутище, «ека» — река, «в есу» — в лесу), середине («зели» — земли, «соварь» — словарь, «хвотик» — хвостик, «девоча» — девочка) и конце («дру» — друг, плотни» — плотник, «белы» — белый, «мураве» — муравей, «зимо» — зимой, «хвосто» — хвостом, «к ребята» — к ребятам, «шурши» — шуршит). В некоторых случаях пропуску буквы способствовала встреча двух одноимённых букв на стыке слов: «стои дуб» — стоит дуб, «играю дети» — играют дети (в данных примерах по нормам орфоэпии произносится соответственно «стоид дуб», «играюд дети»).

Рис. 2. Пропуски согласных букв

Вставки (3,1 %) гласных букв наблюдались обычно при стечении согласных («Пётар» — Пётр, «октябарь» — октябрь), что объяснялось призвуком, появлявшимся при медленном проговаривании слова в процессе письма и напоминавшим редуцированный гласный. Внешне с этими вставками были сходны следующие примеры, в которых «вставленной» оказывалась гласная, уже имевшаяся в составе слова («цеветок» — цветок, «сипит» — спит, «сотоит» — стоит, «набухунут» — набухнут, «цеветоной» — цветной, «медеведи» — медведи, «с товоей» — с твоей, «всегада» — всегда). В некоторых случаях подобное повторение происходило с согласной буквой («в сдаду» — в саду, «в маме» — в мае, «харатктер» — характер). Подобные вставки расценивались как отражение колебаний детей при передаче последовательности звуков в слове, когда в письме отражались одновременно ошибочное и правильное написания.

Рис. 3. Вставки букв

Пропуск слога в слове составил 2,2 % всех ошибок. До некоторой степени пропуску способствовало соседство слогов, включавших одинаковые буквы: гласные («пти» — птичьи, «наста» — настала, «кузнечи» — кузнечики, «ходи» — ходили, «земляки» — земляники, «стожи» — сторожа, «на деве» — на дереве), реже — согласные («чуло» — чучело, «нестный» — ненастный). Причину этих ошибок мы видим в том, что дети, сопровождая письмо проговариванием, не согласующимся с темпом письма, сбивались с замысла (рис.4).

Рис. 4. Пропуск слога в слове

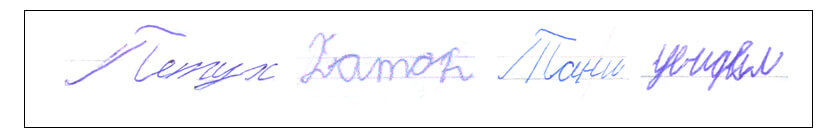

Перестановки букв составили всего 0,9 % от общего количества ошибок («корвом» — ковром, «зверошился» — взъерошился, «соловиь» — соловьи, «нижнйи» — нижний). Перестановки букв, по нашему мнению, являлись следствием нарушения операции последовательного (позиционного) анализа: испытуемый не смог установить порядка следования звуков в слове.

Рис. 5. Перестановка букв

К группе ошибок в написании графически сходных букв были отнесены смешения букв, имеющих сходную форму и написание. Смешения графически сходных букв составили 24 % от общего числа специфических ошибок, сделанных учащимися с нарушениями письма. В данной группе ошибок преобладали смешения букв по кинетическому сходству (16,6 %), представляющие ошибочные написания букв, в которых совпадает начертание первого элемента. Написав его, дети далее неправильно передавали количество однородных элементов («мопата» — лопата, «апремя» — апреля, «идёл» — идём, «долашняя» — домашняя; «Тальма» — Пальма, «Претье» — Третье, «затели» — запели, «спучат» — стучат; «жодит» — ходит, «упрахнение» — упражнение; «или» — шли, «лшцо» — лицо, «ииеснадцатое» — шестнадцатое; «во дворще» — во дворце), либо ошибочно выбирали последующий элемент («Гябята» — Ребята, «Рвоздь» — Гвоздь; «бидит» — будут, «хвостук» — хвостик; «убача» — удача, «продную» — пробную; «щумно» — шумно, «дошечка» — дощечка; «Ч домов» — У домов, «Уайник» — Чайник; «Кадо» — Надо; «поворчая» — поворчал, «Садовал» — Садовая; «урак» — урок, «печко» — печка; «У Апдрюши» — У Андрюши, «на рисупке» — на рисунке; «потята» — котята, «козний» — поздний; «детй» — дети, «большои» — большой; «клен» — клён, «песёнку» — песенку). В обоих случаях имело место проявление трудностей серийной организации движений, инертности в переключении с одной двигательной формулы на другую, что совпадает с толкованием таких ошибок как «кинетических».

Природа кинетических ошибок кроется в зрительно-двигательном звене процесса письма. Они объясняются неумением ребёнка дифференцировать буквенные знаки по графическим признакам: форме, количеству и пространственному положению составляющих элементов.

Мы разделяем мнение А.Н.Корнева и И.Н.Садовниковой о механизмах возникновения таких ошибок: у детей крайне медленно вырабатывается стабильная двигательная формула буквы (кинема), написание каждой буквы происходит неавтоматизированно и требует сознательного контроля. Наличие подобных ошибок зачастую совпадало с низким в каллиграфическом отношении качеством письма, что свидетельствовало о несформированности праксиса и нарушении зрительно-моторной координации у детей.

Рис. 6. Смешения букв по кинетическому сходству

Реже наблюдались смешения букв по оптическому сходству (6,7 %), состоящих из одинаковых или сходных элементов, по-разному расположенных в пространстве («дсе» — все, «овни» — одни; «машири» — матери; «гдляли» — гуляли, «ид снега» — из снега; «дпал» — упал; «доврый» — добрый, «янбаря» — января, «тбёрдый» — твёрдый, «набоднение» — наводнение; «на месте» — на шесте, «бушагу» — бумагу, «ушный» — умный; «сиоварь» — словарь, «воробел» — воробей; «ревсла» — ревела; «гвсздь» — гвоздь; «енучата» — внучата, «тавт» — тает; «Оль2а» — Ольга). Наличие в работах учащихся замен букв по оптическому сходству связано с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, зрительно-пространственного восприятия.

Рис. 7. Смешения букв по оптическому сходству

Зеркальное написание букв оказалось в целом не характерным для учащихся вторых классов и составило лишь 0,7 % от общего числа ошибок. Тенденция к зеркальности наблюдалась у незначительного числа детей при написании строчных букв э, с, г и прописных букв З, Е, Ё, С, Э («Зсли» — Если, «Зго» — Его, «Еаречная» — Заречная; «Сльбрус» — Эльбрус; «Эаша» — Саша).

Рис. 8. Зеркальное написание букв

Основной причиной таких ошибок являлась неправильная дифференцировка пространственного расположения буквы, связанная с понятиями «правое – левое».

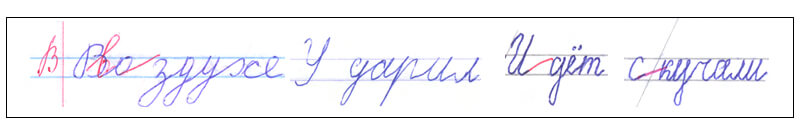

Следующей группой являлись ошибки письма, связанные с неумением выделять предложение из текста. К данным ошибкам относили отсутствие в предложении точки или заглавной буквы, неуместное написание заглавной буквы или точки в середине предложения. Они составили 21 % от общего числа специфических ошибок. Мы разделяем мнение Р.И.Лалаевой и Р.Д.Тригер о том, что причиной данных ошибок является синкретичность, нерасчленённость мышления учащихся.

Среди этих ошибок отсутствие заглавной буквы составило в среднем 7,5 %, отсутствие точки в конце предложения – 11,8 %.

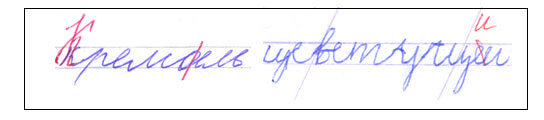

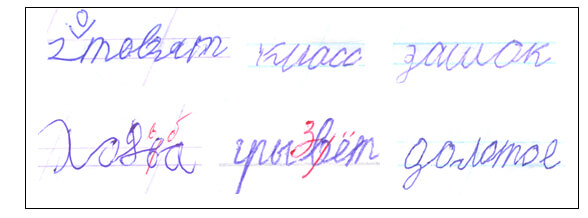

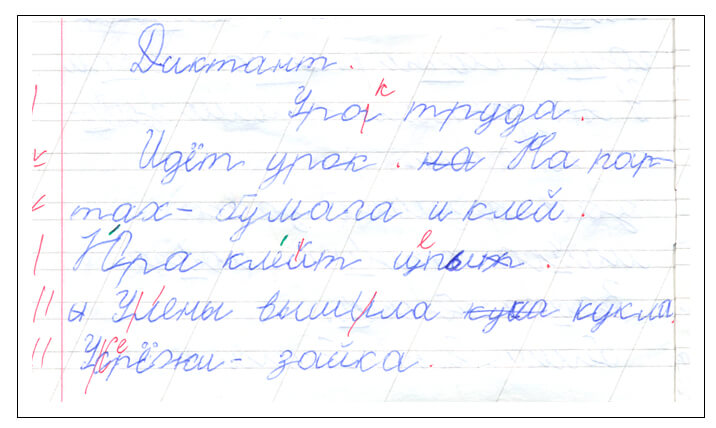

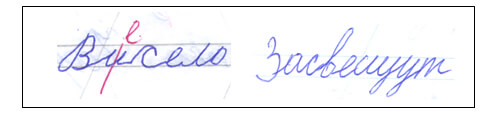

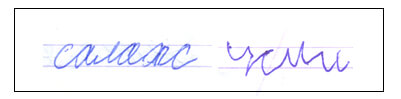

Зачастую границы предложения в письменных работах не обозначались, несколько предложений объединялись в одно. В качестве примера приводим диктант Егора П. (рис. 9).

Рис. 9. Диктант Егора П. (9 лет, 2 класс)

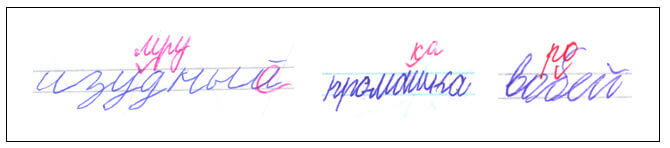

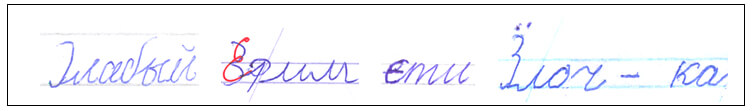

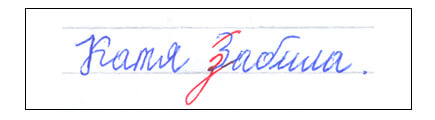

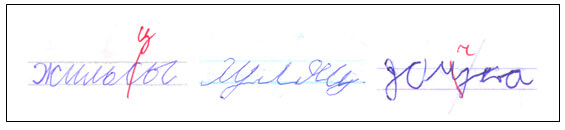

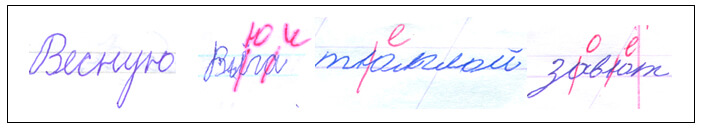

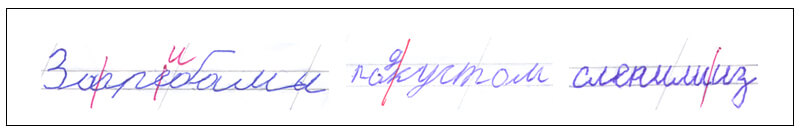

В ряде случаев дети использовали одно из средств выделения границ предложения, пропуская заглавную букву в его начале (рис. 10) или точку в конце (рис. 11).

Рис. 10. Диктант Даниила П. (9 лет, 2 класс)

Рис. 11. Диктант Максима К. (8 лет, 2 класс)

Неуместное написание детьми заглавной буквы (рис. 12) или точки в середине предложения (рис. 13) встречались гораздо реже, чем отсутствие прописной буквы в начале и точки в конце предложения, и составило соответственно 1 % и 0,7% от общего числа специфических ошибок.

Рис. 12. Неуместное употребление заглавной буквы

Рис. 13. Неуместное употребление точки

Следующую по частотности группу составили ошибки, связанные с недостаточностью фонематического восприятия (16 %).

Ошибки обозначения на письме твёрдости или мягкости согласных звуков составили 6,3 % от всех специфических ошибок, допущенных учащимися исследуемой группы. В эту группу включены ошибки, связанные с неправильным употреблением гласных первого и второго ряда («индук» — индюк, «Андруша» — Андрюша, «заблюдились» — заблудились, «шипат» — шипят, «следи» — следы) и мягкого знака («силная» — сильная, «сосулка» — сосулька, «белчата» — бельчата, «осен» — осень, «камен» — камень, «песеньку» — песенку) как показателей мягкости согласных. Значительно чаще учащиеся допускали ошибки при обозначении мягкости согласных, т.е. пропускали мягкий знак или заменяли гласную второго ряда парной ей гласной первого ряда (рис. 14).

Рис. 14. Смешения согласных по твёрдости-мягкости

Что касается замен гласных при обозначении мягкости предшествующих согласных, то чаще других дети писали «у» вместо «ю», «а» вместо «я», «о» вместо «ё». Значительно реже встречались смешения букв «и – ы» и замены «е» на «э».

Частота смешений парных глухих и звонких согласных в сильной позиции в слове оказалась равной 3,5 % от общего числа специфических ошибок («зветят» — светят, «цывры» — цифры, «кабуста» — капуста, «живодное» — животное, «дянястся» — тянется, «тавно» — давно, «петужок» — петушок, «тяшесть» — тяжесть, «грыжовник» — крыжовник, «дорока» — дорога, «у берека» — у берега). Анализ смешений парных согласных не выявил у исследуемых учащихся в целом тенденции к озвончению или оглушению согласных звуков (рис. 15).

Рис. 15. Смешения согласных по глухости-звонкости

Смешения гласных под ударением составили 2,3 % от общего числа специфических ошибок («норед» — наряд, «жимчуг» — жемчуг).

Рис. 16. Смешения гласных под ударением

Смешения аффрикат и их компонентов не являлись частотной ошибкой: они составили 1,6 % от всех специфических ошибок учащихся («чапля» — цапля, «граци» — грачи, «птицка» — птичка, «щцка» — щучка, «пальсы» — пальцы).

Рис. 17. Смешения аффрикат и их компонентов

Смешения лабиализованных гласных отмечались в 1,3 % случаев («рочей» — ручей, «дедошка» — дедушка, «лягошки» — лягушки, «на берего» — на берегу, «трещино» — трещину, «овущи» — овощи, «к жельё» — к жилью, «ночьё» — ночью).

Рис. 18. Смешения лабиализованных гласных

Смешения сонорных согласных составили 0,7 % от общего количества специфических ошибок («смерый» — смелый, «хородный» — холодный, «прщди» — площади, «лабота» — работа).

Рис. 19. Смешения сонорных согласных

Частота смешений свистящих-шипящих согласных не превышала 0,2 % от общего числа специфических ошибок («скажал» — сказал, «привежли» — привезли, «прузына» — пружина, «восли» — вошли, «гнёздыско» — гнёздышко).

Рис. 20. Смешения свистящих-шипящих согласных

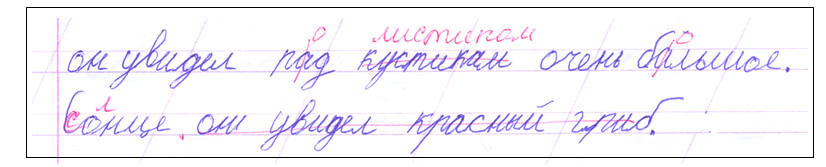

Смешения заднеязычных согласных составили 0,1 % от общего числа специфических ошибок («горок» — горох, «черёмука» — черёмуха, «у ник» — у них, «за голмом» — за холмом).

Рис. 21. Смешения заднеязычных согласных

Самую малочисленную группу составили ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры предложения (9 %): дети затруднялись в членении слов на морфемы, слоги и фонемы в письме. Трудности языкового анализа и синтеза приводили к неправильному определению границ слова. При этом подавляющее большинство ошибок составили слитное написание предлогов со словами и раздельное написание приставок и слов. Гораздо реже у детей встречались слитное написание двух знаменательных слов или раздельное написание слова.

Слитное написание предлога с последующим или предыдущим словом составило 3,7 % всех ошибок («накраю» — на краю, «крибята» — к ребятам, «влапах» — в лапах, «смячиком» — с мячиком, «садс» — сад с, «подошлик» — подошли к). Подобные ошибки можно увидеть на рисунке 22.

Рис. 22. Слитное написание предлога со словом

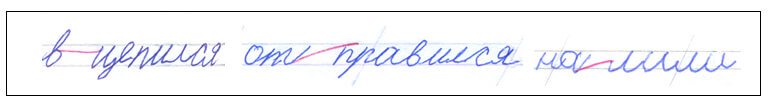

Раздельное написание приставки со словом (2,6 %) происходило в случаях, когда приставка напоминала предлог («по обедать» — пообедать, «на ступила» — наступила, «в бежать» — вбежать, «в цыпилась» — вцепилась, «от крылась» — открылась, «за зеленело» — зазеленело, «под снежник» — подснежник). В приведённых примерах не имел места перенос с одной строки на другую. По нашему мнению, здесь имела место генерализация правила о раздельном написании служебных частей речи.

Рис. 23. Раздельное написание приставки со словом

Слитное написание слов (1,2 %) в некоторых случаях провоцировалось наличием одноимённой буквы в составе смежных слов («вотак» — вот так), однако возникало и при её отсутствии «нашлабелый гриб» — нашла белый гриб, «на прудловить рыбку» — на пруд ловить рыбку, «девочкалепят» — девочка лепит, «вотхвостик» — вот хвостик, «вышлизайка и слон» — вышли зайка и слон).

Рис. 24. Слитное написание слов

Разрыв слова (1 %) обычно наблюдался в случаях, когда начальная буква или слог в бесприставочных словах напоминала предлог, союз, местоимение («с тоит» — стоит, «с лиды» — следы, «по дошол» — подошёл, «в зял» — взял, «у добная» — удобная, «на чалось» — началось, «о брадавлся» — обрадовался, «и грают» — играют, «я сный» — ясный), реже – при стечении согласных в слове («б рат» — брат, «поп росил» — попросил).

Рис. 25. Разрыв слова на части

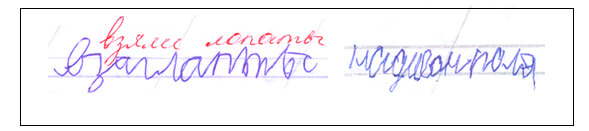

Наиболее грубое нарушение слогового анализа и синтеза проявлялось в контаминациях (0,5 %) – слитном написании искажённых частей слов, стоящих рядом («взаглапты» — взяли лопаты, «надиванполя» — надевают поля).

Рис. 26. Контаминации

Дополнительно мы фиксировали несколько типов нарушений письма моторного характера в соответствии с анализом по методике, предлагаемой Т.В.Ахутиной и О.Б.Иншаковой.

Один из таких типов нарушений письма – неточность графической передачи букв – выражался в нарушении высоты букв, несоразмерности и неправильной пространственной ориентации их элементов. Такие ошибки у учащихся с нарушениями письма составили в среднем 3,8. Образцы подобных нарушений письма представлены на рис. 27.

Рис. 27. Неточность графической передачи букв

Следующим типом нарушений письма моторного характера явились ошибки графического поиска буквы, связанные с колебаниями в выборе графического знака и составившие в среднем 3,5. Данный тип ошибок иллюстрирует рис. 28.

Рис. 28. Ошибки графического поиска буквы

Третьим типом нарушений письма моторного характера являлось недописывание элемента буквы при наличии такого же у соседней. Эти ошибки у учащихся с нарушениями письма составили в среднем 2,9. Образцы данных ошибок представлены на рис. 29.

Рис. 29. Недописывание элемента при соединении букв

Итак, при анализе письменных работ учащихся было отмечено наличие многочисленных и разнообразных специфических ошибок, являвшихся следствием несформированности ряда высших психических функций, обеспечивающих становление навыка письма.

Также по теме:

№п/п

Уровни ошибок

Виды ошибок

Типы ошибок

Ошибки у детей с ОНР

Причины

1

Ошибки на уровне записи буквы

Срисовывание буквы с образца, а не написание по образцу

Буква отсутствует в представлении как определенный графический образ; ребенок не перешел от устной речи к письменной, которая предполагает усвоение системы графических знаков; нет соотнесения звука с графическим образом, т. е с буквой.

Неусвоение пространственного расположения отдельных элементов буквы

При написании вопросы типа: В какую сторону рожки у К писать?

Нарушение пространственной ориентировки

Неправильное расположение буквы на строке

зеркальное написание буквы

2

Ошибки на уровне записи слова

Ошибки фонетико-фонематического плана

Пропуски букв

Пропуски гласных:

Кша(каша)

Человк (человек), гнздо (гнездо)

Брт (брат), овщ (овощи), овц (овцы)

Нарушение дифференциации названий буквы и произнесения звука (буква К (название «ка»), а звук [к]);

Несформированность слоговой структуры слова – произнесение переносится на письмо ([человк] при произнесении происходит звуковая элизия);

Н.П.Карпенко, П.Я.Гальперин – невнимание, отсутствие контроля → формирование внимания в виде контроля

Замены букв

Нушна (нужна), шурчат (журчат), доварищ (товарищ), дожтя (дождя), щелые (целые)

Щелые (целые), истугался (испугался), пишу (пищу), вдриг (вдруг)

Черёмука (черемуха)

Акустическое сходство соответствующих звуков;

Оптическое сходство букв при написании (количество элементов различно, а способы соединения одинаковы; сходство написания 1-го элемента (Садовникова квалифицирует данную ошибку как кинестетическую и считает ее наиболее частотной));

Артикуляционное сходство звуков ([к] и [х] – заднеязычные, но различаются по способу образования: [к] – смычный, а [х] – щелевой – место образования преграды одинаково);

Наиболее частотной является фонематическая дисграфия / акустическая дисграфия; Левина – самые частотные ошибки – это ошибки фонематического характера; причина фонематической / акустической дисграфии – несформированность фонематического слуха; Корнев: ошибок фонематического плана выделяется около 30%, из них 16% обусловлено несформированностью фонемного анализа.

Лурия, Токарева: если у ребенка обнаруживается оптическая дисграфия, когда наиболее частотными ошибками оказываются замены букв на основе оптического сходства → серьезное мозговое заболевание → нарушен не только речеслуховой и рече-двигательный анализатор, но и самый молодой, зрительный анализатор.

Чаще всего замены по артикуляционному сходству будут отмечаться у алаликов. Дизартрики, как правило, не допускают замены артикуляционного характера, т.к. (Н.И.Жинкин) фонетический слух у них сохранен → сохранность контроля за собственным произнесением.

Добавление букв

Девочика (девочка)

Из-за несформированности и трудности произнесения в стечения согласных добавляются гласные; согласные добавляются крайне редко (случайно).

Перестановка букв

Бегер (берег)

Нарушение фонемной программы слова → Несформированность упреждающего синтеза (Н.И.Жинкин) – запомнить то, что написал и предвосхитить в нужной последовательности элементы → упор в работе на пофонемный / побуквенный анализ

Уподобление

В комнуту (в комнату), настутило (наступило), фабкика (фабрика), скздь (сквозь), мисьмо (письмо), пятьня (пятна), тетлые (теплые), родмыми (родными), приграсили (пригласили)

Ошибки записи слоговой структуры слова

Пропуски слогов

Работут (работаю); светр (светлый); деж (дежурный); весе (весело), кряка (крякает), таващи (товарищи), дере (дереве)

Нарушение слоговой структуры слова

Добавление слогов

Напопополам (напополам)

Послоговой повтор не обеспечивает правильного письма.

Раздельное написание частей слов

Насту пил (наступил); чере муха (черемуха), смо три (смотри)

Незнание семантики слова – из нового слова выделяются тот кусочек, который наиболее знаком

На ступил (наступил); за мерзла (замерзла)

Нарушение дифференциации между предлогом и приставкой

Ошибки комбинированного характера

Сасыжана (засыпанный)

3

Ошибки на уровне записи предложений

Слитной написание слов или их частей

Уелушитсий (У елки пушистый зайчик.), Ушклыгроп (У школы сугроб.)

Несформированность лексико-семантического анализа

Слитное написание слов (контаминация)

Красими (красивый мишка)

Слитное написание целых слов

Теплые лучи (теплые лучи)

Несоблюдение графических знаков

В начале предложения не пишется заглавная буква, а в конце предложения не ставится точка

Не вычленение смысловых частей (предложений) – трудности смыслового декодирования в процессе воспроизведения диктанта.

Пропуск значимый для понимания предложения слов

Лена и Вова стирают с парт. (Лена и Вова стирают пяль с парт); Мамай свой труд (любит); Звонко жук (гудел); Кот полез (гнездо)

Повторение слов в предложении

Вот упал снежный снежный ком.

Ошибки грамматического характера

(грамматика соединяет слова в предложении)

Нарушение глагольного управления

У друзев (в друзей); на деревьев растут (на деревьях растут)

Несформированность зависимости предлога от глагола и падежа от предлога: глагол требует определенного падежа от зависимого слова – глагол управляет выбором предлога, а предлог управляет выбором падежа → двойная зависимость → сложность → частые нарушения данной зависимости; на уроках отрабатывается лексическая сочетаемость глагола с последующим предлогом + предлог с окончанием

Нарушение отношений согласования

Много птица (много птиц)

До революции существовало 7 падежей: существующие ныне и изъяснительный (во лбу, на дому), после революции данный падеж объединили с предложным → наиболее труден для усвоения

Ошибки морфологического характера

Апельсячий сок

Несформированность морфемного анализа

4

Ошибки на уровне записи текста

Ошибки смыслового плана

Большие смысловые пробелы (Н.И.Жинкин)

Пропуск целых смысловых отрезков

Нарушение фактологической программы

Малые смысловые пробелы (Н.И.Жинкин)

Пропуск отдельных предложений или их отрезков

Смысловая персеверация

Инертное застревание на одном и том же смысловом отрезке

Ошибки речевого плана (дизорфографические)

Стилистические ошибки

Из изложения по «Му-му» Тургенева:

Герасим пригласил Му-му в трактир. Му-му съела полтарелки, а потом отказалась и т.д.

Несформированность лексико-семантического анализа

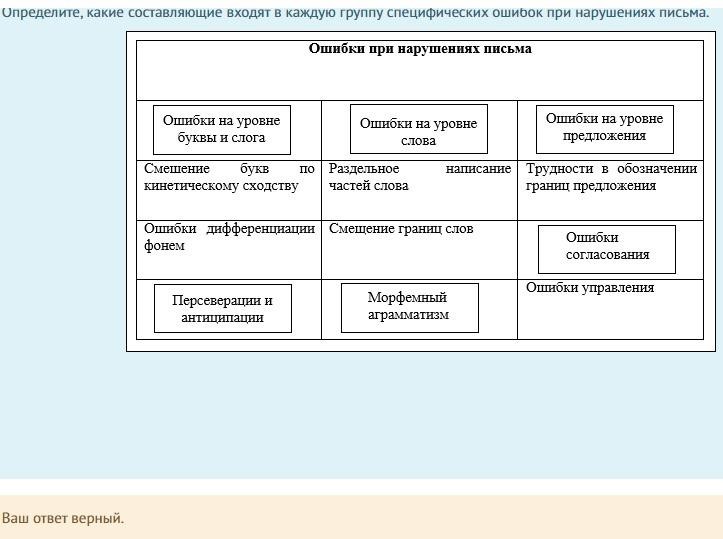

Типология специфических ошибок письма.

- Ошибки на уровне буквы и слога

- Ошибки звукового анализа:

— пропуски (снки – санки, кичат – кричат, девча – девочка)

-перестановки (чунал – чулан, корвом – ковром, нагалух – на лугах)

— вставки (шекола – школа, ноябарь – ноябрь, сахахрный – сахарный)

2) Ошибки фонематического восприятия:

смешение букв по акустико-артикуляционному сходству

(дедошка, клёква, самолют, тавно, деди, долко).

3) Смешение букв по кинетическому сходству

(тетродь, рыдоловы, стешил, дорохки, февраяь, габота над ошибками)

4) Персеверации (застревание):

— в пределах слова (магазим, за зашиной);

— в пределах словосочетания (у Деда Модоза);

— в пределах предложения («Отнеси книгу отварищу)

5) Антиципации (упреждение, предвосхищение):

— в пределах слова (на девевьях, с родмыми местами);

— в пределах словосочетания, предложения (жукчат ручейки, жалобко замяукал котёнок).

2. Ошибки на уровне слова

1) слитное написание предлогов и раздельное написание приставок или частей корня, которые напоминают предлог или приставку

(вкармане, при летели, в зяла, с мотри)

2) Контаминации

(лептбау – лепят бабу, блзм – была зима)

3)Нарушение функции словообразования

(лёдик, ногища, медведий хвост)

3.Ошибки на уровне предложения

1)Отсутствие обозначения границ предложений: заглавных букв и точек.

2)Аграмматизмы – нарушение связи слов в предложении

(на ветки деревьях, упал с санкох, большая белая пятно, Саша и Лена собираит цветы. Дети сидели на большими стулья).

№п/п

Уровни ошибок

Виды ошибок

Типы ошибок

Ошибки у детей с ОНР

Причины

1

Ошибки на уровне записи буквы

Срисовывание буквы с образца, а не написание по образцу

Буква отсутствует в представлении как определенный графический образ; ребенок не перешел от устной речи к письменной, которая предполагает усвоение системы графических знаков; нет соотнесения звука с графическим образом, т. е с буквой.

Неусвоение пространственного расположения отдельных элементов буквы

При написании вопросы типа: В какую сторону рожки у К писать?

Нарушение пространственной ориентировки

Неправильное расположение буквы на строке

зеркальное написание буквы

2

Ошибки на уровне записи слова

Ошибки фонетико-фонематического плана

Пропуски букв

Пропуски гласных:

Кша(каша)

Человк (человек), гнздо (гнездо)

Брт (брат), овщ (овощи), овц (овцы)

Нарушение дифференциации названий буквы и произнесения звука (буква К (название «ка»), а звук [к]);

Несформированность слоговой структуры слова – произнесение переносится на письмо ([человк] при произнесении происходит звуковая элизия);

Н.П.Карпенко, П.Я.Гальперин – невнимание, отсутствие контроля → формирование внимания в виде контроля

Замены букв

Нушна (нужна), шурчат (журчат), доварищ (товарищ), дожтя (дождя), щелые (целые)

Щелые (целые), истугался (испугался), пишу (пищу), вдриг (вдруг)

Черёмука (черемуха)

Акустическое сходство соответствующих звуков;

Оптическое сходство букв при написании (количество элементов различно, а способы соединения одинаковы; сходство написания 1-го элемента (Садовникова квалифицирует данную ошибку как кинестетическую и считает ее наиболее частотной));

Артикуляционное сходство звуков ([к] и [х] – заднеязычные, но различаются по способу образования: [к] – смычный, а [х] – щелевой – место образования преграды одинаково);

Наиболее частотной является фонематическая дисграфия / акустическая дисграфия; Левина – самые частотные ошибки – это ошибки фонематического характера; причина фонематической / акустической дисграфии – несформированность фонематического слуха; Корнев: ошибок фонематического плана выделяется около 30%, из них 16% обусловлено несформированностью фонемного анализа.

Лурия, Токарева: если у ребенка обнаруживается оптическая дисграфия, когда наиболее частотными ошибками оказываются замены букв на основе оптического сходства → серьезное мозговое заболевание → нарушен не только речеслуховой и рече-двигательный анализатор, но и самый молодой, зрительный анализатор.

Чаще всего замены по артикуляционному сходству будут отмечаться у алаликов. Дизартрики, как правило, не допускают замены артикуляционного характера, т.к. (Н.И.Жинкин) фонетический слух у них сохранен → сохранность контроля за собственным произнесением.

Добавление букв

Девочика (девочка)

Из-за несформированности и трудности произнесения в стечения согласных добавляются гласные; согласные добавляются крайне редко (случайно).

Перестановка букв

Бегер (берег)

Нарушение фонемной программы слова → Несформированность упреждающего синтеза (Н.И.Жинкин) – запомнить то, что написал и предвосхитить в нужной последовательности элементы → упор в работе на пофонемный / побуквенный анализ

Уподобление

В комнуту (в комнату), настутило (наступило), фабкика (фабрика), скздь (сквозь), мисьмо (письмо), пятьня (пятна), тетлые (теплые), родмыми (родными), приграсили (пригласили)

Ошибки записи слоговой структуры слова

Пропуски слогов

Работут (работаю); светр (светлый); деж (дежурный); весе (весело), кряка (крякает), таващи (товарищи), дере (дереве)

Нарушение слоговой структуры слова

Добавление слогов

Напопополам (напополам)

Послоговой повтор не обеспечивает правильного письма.

Раздельное написание частей слов

Насту пил (наступил); чере муха (черемуха), смо три (смотри)

Незнание семантики слова – из нового слова выделяются тот кусочек, который наиболее знаком

На ступил (наступил); за мерзла (замерзла)

Нарушение дифференциации между предлогом и приставкой

Ошибки комбинированного характера

Сасыжана (засыпанный)

3

Ошибки на уровне записи предложений

Слитной написание слов или их частей

Уелушитсий (У елки пушистый зайчик.), Ушклыгроп (У школы сугроб.)

Несформированность лексико-семантического анализа

Слитное написание слов (контаминация)

Красими (красивый мишка)

Слитное написание целых слов

Теплые лучи (теплые лучи)

Несоблюдение графических знаков

В начале предложения не пишется заглавная буква, а в конце предложения не ставится точка

Не вычленение смысловых частей (предложений) – трудности смыслового декодирования в процессе воспроизведения диктанта.

Пропуск значимый для понимания предложения слов

Лена и Вова стирают с парт. (Лена и Вова стирают пяль с парт); Мамай свой труд (любит); Звонко жук (гудел); Кот полез (гнездо)

Повторение слов в предложении

Вот упал снежный снежный ком.

Ошибки грамматического характера

(грамматика соединяет слова в предложении)

Нарушение глагольного управления

У друзев (в друзей); на деревьев растут (на деревьях растут)

Несформированность зависимости предлога от глагола и падежа от предлога: глагол требует определенного падежа от зависимого слова – глагол управляет выбором предлога, а предлог управляет выбором падежа → двойная зависимость → сложность → частые нарушения данной зависимости; на уроках отрабатывается лексическая сочетаемость глагола с последующим предлогом + предлог с окончанием

Нарушение отношений согласования

Много птица (много птиц)

До революции существовало 7 падежей: существующие ныне и изъяснительный (во лбу, на дому), после революции данный падеж объединили с предложным → наиболее труден для усвоения

Ошибки морфологического характера

Апельсячий сок

Несформированность морфемного анализа

4

Ошибки на уровне записи текста

Ошибки смыслового плана

Большие смысловые пробелы (Н.И.Жинкин)

Пропуск целых смысловых отрезков

Нарушение фактологической программы

Малые смысловые пробелы (Н.И.Жинкин)

Пропуск отдельных предложений или их отрезков

Смысловая персеверация

Инертное застревание на одном и том же смысловом отрезке

Ошибки речевого плана (дизорфографические)

Стилистические ошибки

Из изложения по «Му-му» Тургенева:

Герасим пригласил Му-му в трактир. Му-му съела полтарелки, а потом отказалась и т.д.

Несформированность лексико-семантического анализа

Специфические ошибки письма

Ошибки на уровне буквы и слога.

1. Ошибки звукового анализа:

· а) пропуски букв и слогов — «трва» (трава), «кродил» (крокодил), «пинёс» (принёс);

· б) перестановки букв и слогов – «онко» (окно), «корвом» (ковром), «натуспила» (наступила), «плюшегово» (плюшевого), «то школы» (от школы);

· в) вставки букв и слогов – «тарава» (трава), «катораые» (которые), «ноябарь» (ноябрь), «бабабушка» (бабушка), «Рручей» (ручей);

· г) искажение слова – «хабаб» (храбрый), «наотух» (на охоту), «спеки» (с пенька);

2. Ошибки фонематического восприятия.

Смешение (замены) букв по акустико-артикуляционному сходству:

· а) звонкие и глухие парные согласные в сильной позиции:

o д-т — «тавно», «сыдый», «блетный»; ж-ш – «жумно», «шдёт»;

o з-с – «кослик», «вазилёк», «привосит»; г-к – «досга», «клавный»;

o б-п – «попеда», «бодарил», «просают»; в-ф – «портвель», «фьюга»;

· б) лабиализованные гласные:

o о-у – «по хрупкуму льду», «сизый голобь»;

o ё-ю – «клёква», «замюрзли», «самолют», «салёт»;

· в) заднеязычные:

o г-к-х – «черёмука», «колгоз», «за голмом»;

· г) сонорные:

o р-л – «хородный», «лабота»;

o й-л’- «тут бывалет и солька» (тут бывает и сойка…);

· д) свистящие и шипящие:

o с — ш – «пушиштый», «шиски», «восли», «шажали»;

o з-ж – «скажал», «прузына», «привежли», «зелезо»;

o с’-щ — «нещёт», «сенок», «сётка»;

· е) аффрикаты:

o ч-щ – «стущал», «роча»; ц-т – «пцицы», «цвецёт»;

o ч-ц – «сквореч», «граци»; ц-с – «рельцы», «куриса»;

o ч-т’- «утитель», «Жутька»;

· ж) нарушение обозначения мягкости согласных: «василок», «тулпан», «кон» (конь), «лутик», «тесомка», «палто».

3. Смешение букв по оптическому и кинетическому сходству.

Смешение букв по кинетическому сходству:

о-а — (в ударной позиции)- «бонт», «куполся», «лондыш», «страйка»…

б-д — «людит», «дольшой», «убача», «сабы»…

и-у – «прурода», «на береги», «дедишка», «села миха»…

т-п – «спанция», «стасли», «стисывать», «пемнеет»…

х-ж – «дорохки», «можнатые», «вехливый», «ледожот»…

л-я – «весеяо», «февраяь», «из серых ская»…

Г-Р – «Ролова», «Гечка», «Ролод», «Гастаял»…

В указанных заменах имеется совпадение начертания первого элемента взаимозаменяемых букв. Написав первый элемент, ребёнок не сумел далее дифференцировать тонкие движения руки в соответствии с замыслом: он либо неправильно передал количество однородных элементов (л-м, п-т, и-ш…), либо ошибочно выбрал последующий элемент (у-и, б-д, Г-Р…). Буквы оптически сходные имеют разные отправные точки при их начертании и в письме школьников смешиваются редко.

|

Буквы рукописного шрифта, имеющие сходство |

|

|

оптическое |

кинетическое |

|

с-е |

о-а |

|

о-с |

б-д |

|

у-д-з |

и-у, У-Ч |

|

л-м |

п-т, П-Т |

|

м-ш |

л-м, Л-М |

|

в-д |

х-ж |

|

ч-ъ, Г-Р |

|

|

н-ю, и-ш |

|

|

л-я, Н-К |

|

|

а-д |

II.Ошибки на уровне слова.

1. Раздельное написание частей слова:

«и дут», «с мотри», «б рат», «на чались», «поп росил», «при шла».

2. Слитное написание слов, в т. ч. служебных слов (предлогов, союзов) с последующим или предыдущим словом:

«быличудные дни», «кругомтихо», «кдому», «ветки елии сосны», «подороге».

3.Смешение границ слов:

«у дедмо Роза» — у деда Мороза, «врекепе тя» — в реке Петя поймал…

4. Контаминации слов (грубые нарушения звукового анализа):

«блзм» — была зима, «мишкпаркилрит» — в мешке подарки для ребят…

5. Морфемный аграмматизм: цветок, растущий в поле – «поленой цветок», хвост лисы – «лисичий хвост», «взмахнул лопатый», «сильнеет греет солнышко», «лосиха присторожилась» — вместо насторожилась…

III. Ошибки на уровне словосочетания и предложения.

1. Отсутствие обозначения границ предолжения: «гуси вышли изадвора пошли на пруд встали на берик посмотрели на пруд на пруду водынету».

2. Аграмматизмы – нарушения связи слов (согласования и управления):

«большая белая пятно», «уже зеленеет всходы», «Девушка была румяной, гладко причёсана», «на ветки деревьях», «по дорожках сада», «сквозь деревьев», «упал с санкох», «показались на лесных полянок».

3. Трудности употребления предлогов (их пропуски, замены, удвоения):

«вызвал доске», «играю из девочкой Леной», «в прохладную воду в светлой реки».

Виды дисграфии механизмы и симптомы (Таблица)

Дисграфия — это частичное специфическое нарушение процесса письма, не связанное с интеллектом. Дисграфия не является результатом умственной отсталости. Люди с дисграфией могут не иметь недостатка интеллекта и их развитие может являться правильным во всех других отношениях.

Впервые на нарушения чтения и письма как на самостоятельную патологию речевой деятельности указал А. Куссмауль в 1877г.

Наиболее обоснованной является классификация дисграфий, в основе которой лежит несформированность определенных операций процесса письма (разработана сотрудниками кафедры логопедии ЛГПИ им. ГерценаА.И.).

Таблица виды дисграфии

|

Виды дисграфии |

Механизмы |

Симптоматика |

|

Артикуляторно-акустическая дисграфия |

Недифференцированность слухового восприятия, недостаточное развитие звукового анализа и синтеза |

Проявляется в заменах, пропусках букв, соответствующих заменам и пропускам звуков в устной речи. Чаще всего наблюдается при дизартрии, ринолалии, дислалии полиморфного характера. Иногда замены букв на письме остаются и после того, как они устранены в устной речи (можно предположить, что при внутреннем проговаривании нет достаточной опоры на правильную артикуляцию, так как не сформированы еще четкие кинестетические образы звуков). |

|

Акустическая дисграфия (на основе нарушений фонемного распознавания) |

В механизмах этого вида дисграфии не существует единого мнения. Это обусловлено сложностью процесса фонемного распознавания. Одни авторы (С. Борель-Мезонни, ТокареваО.А.) считают, что в основе замен букв, обозначающих фонетически близкие звуки, лежит нечеткость слухового восприятия, неточность слуховой дифференциации звуков. Другие авторы (СоботовичЕ.Ф., ГопиченкоЕ.М.), которые исследовали нарушения письма у умственно отсталых детей, связывают замены букв с тем, что при фонемном распознавании дети опираются на артикуляторные признаки звуков и не используют при этом слуховой контроль. Некоторые авторы связывают замены букв на письме с фонематическим недоразвитием, с несформированностью представлений о фонеме, с нарушением операции выбора фонемы (ЛевинаР.Е, СпироваЛ.Ф.). Для правильного письма необходим достаточный уровень функционирования всех операций процесса различения и выбора фонем. При нарушении какого-либо звена (слухового, кинестетического анализа, операции выбора фонемы, слухового и кинестетического контроля) затрудняется в целом весь процесс фонемного распознавания, что проявляется в заменах букв на письме. Поэтому с учетом нарушенных операций фонемного распознавания можно выделить следующие подвиды этой формы дисграфии: акустическую, кинестетическую, фонематическую. |

Проявляется в заменах букв, соответствующих фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся правильно. Чаще всего заменяются буквы, обозначающие следующие звуки: свистящие и шипящие, звонкие и глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (ч — т, ч — щ, ц — т, ц — с). Этот вид дисграфии проявляется и в неправильном обозначении мягкости согласных на письме вследствие нарушения дифференциации твердых и мягких согласных («писмо», «лубит», «лижа»). Частыми ошибками являются замены гласных даже в ударном положении, например, о — у (тума — «точа»), е — и (лес — «лис»). В наиболее ярком виде дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания наблюдается при сенсорной алалии и афазии. В тяжелых случаях смешиваются буквы, обозначающие далекие артикуляторно и акустически звуки (л — к, б — в, п — к). При этом произношение звуков, соответствующих смешиваемым буквам, является нормальным. |

|

На почве нарушения языкового анализа и синтеза. |

В основе ее лежит нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: деления предложений на слова, слогового и фонематического анализа и синтеза. Недоразвитие языкового анализа и синтеза проявляется на письме в искажениях структуры слова и предложения. Наиболее сложной формой языкового анализа является фонематический анализ. Вследствие этого особенно распрост-ми при этом виде дисграфии будут искажения звуко-буквенной структуры слова. |

Наиболее характерны следующие ошибки: пропуски согласных при их стечении (диктант — «дикат», школа— «кола»); пропуски гласных (собака — «сбака», дома — «дма»); перестановки букв (тропа — «прота», окно — «коно»); добавление букв (таскали — «тасакали»); пропуски, добавления, перестановка слогов (комната — «кота», стакан — «ката»). Для правильного овладения процессом письма необходимо, чтобы фонематический анализ был сформирован у ребенка не только во внешнем, речевом, но и во внутреннем плане, по представлению. Нарушение деления предложений на слова при этом виде дисграфии проявляется в слитном написании слов, особенно предлогов, с другими словами (идет дождь — «идедошь», в доме — «вдоме»); раздельное написание слова (белая береза растет у окна — «белабе заратет ока»); раздельное написание приставки и корня слова (наступила — «на ступила»). |

|

Аграмматическая (охарактеризована в работах ЛевинойР.Е., КолповскойИ.К., ЛалаевойР.И., ЯковлеваС.Б.). |

Она связана с недоразвитием грамматического строя речи: морфологических, синтаксических обобщений. Этот вид дисграфии может проявляться на уровне слова, словосочетания, предложения и текста и является составной частью более широкого симптомокомплекса — лексико-грамматического недоразвития, которое наблюдается у детей с дизартрией, алалией и у умственно отсталых. |

В связной письменной речи у детей выявляются большие трудности в установлении логических и языковых связей между предложениями. Последовательность предложений не всегда соответствует последовательности описываемых событий, нарушаются смысловые и грамматические связи между отдельными предложениями. На уровне предложения аграмматизмы на письме проявляются: – в искажении морфологической структуры слова, замене префиксов, суффиксов (захлестнула — «нахлестнула», козлята — «козленки»); – изменении падежных окончаний («много деревов»); – нарушении предложных конструкций (над столом — «на столом»); – изменении падежа местоимений (около него — «около ним»); – числа существительных («дети бежит»); нарушении согласования («бела дом»); отмечается также нарушение синтаксического оформления речи, что проявляется в трудностях конструирования сложных предложений, пропуска членов предложения, нарушении последовательности слов в предложении. |

|

Оптическая дисграфия |

Связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме. |

Чаще всего заменяются графически сходные рукописные буквы: состоящие из одинаковых элементов, но различно расположенных в пространстве ( При литературной дисграфии наблюдается нарушение узнавания и воспроизведения даже изолированных букв. При вербальной дисграфии изолированные буквы воспроизводятся правильно, однако при написании слова наблюдаются искажения, замены букв оптического характера. К оптической дисграфии относится и зеркальное письмо, которое иногда отмечается у левшей, а также при органических поражениях мозга. |

По мнению исследователей (ЗимняяИ.А., СоботовичЕ.Ф., ЧистовичЛ.А.), многоуровневый процесс фонемного распознавания включает различные операции:

1. При восприятии осуществляется слуховой анализ речи (аналитическое разложение синтетического звукового образа, выделение акустических признаков с последующим их синтезом).

2. Акустический образ переводится в артикуляторное решение, что обеспечивается пропориоцептивным анализом, сохранностью кинестетического восприятия и представлений.

3. Слуховые и кинестетические образы удерживаются на время, необходимое для принятие решения.

4. Звук соотносится с фонемой, происходит операция выбора фонемы.

5. На основе слухового и кинестетического контроля осуществляется сличение с образцом и затем принимается окончательное решение.

_______________

Источник информации:

1. ПравдинаО.В. Логопедия. М., 1973г.

2. ФиличеваТ.Б., ЧевелеваН.А., ЧиркинаГ.В. Основы логопедии. М., 1989г.

3. Хрестоматия по логопедии/ Под ред. ВолковойЛ.С., СеливерстоваВ.И. М., 1997г.

Ошибки на уровне слова

Если в устной речи слова в синтагме

произносятся слитно, на одном выдохе,

то в письменной речи слова предстают

обособленно. Несовпадение норм устной

и письменной речи вносит трудности в

начальное обучение письму. Написание

обнаруживает такой дефект анализа и

синтеза слышимой речи, как нарушение

индивидуализации слов: ребенок не сумел

уловить и вычленить в речевом потоке

устойчивые речевые единицы и их элементы.

Это ведет к слитному написанию смежных

слов либо к раздельному написанию частей

слова.

Раздельное написание частей слова

наблюдается чаще всего в следующих

случаях:

когда приставка, а в бесприставочных

словах начальная буква или слог напоминают

предлог, союз, местоимение («и дут», «на

чалось», «я сный», «с мотри», «с вой» и

др.). По-видимому, здесь имеет место

генерализация правила о раздельном

написании служебных частей речи;

при стечении согласных из-за их меньшей

артикуляторной слитности происходит

разрыв слова «б рат», «поп росил», «д

ля», «п челы» и др.).

В приведенных примерах не имел места

перенос слова с одной строки на другую.

Многочисленные ошибки типа «по дкроватью»,

«по дстолом» и т.п. объясняются

фонетическими особенностями слогораздела

на стыке предлога и следующего слова.

Слитно обычно пишутся служебные слова

(предлоги, союзы) с последующим или

предыдущим словом «ветки елии сосны»,

«кдому, надерево». Нередки случаи

слитного написания двух самостоятельных

слов и более: «быличудные дни»,

«кругомтихо», «всядетвора», «идетработа»,

«светитлуна».

Своеобразны ошибки смещения границ

слов, включающие одновременно слияние

смежных слов и разрыв одного из них,

например:

«у дедмо Рза» — у деда Мороза»,

«врекепе тя» — в реке Петя поймал… .

В некоторых случаях слияние слов как

бы провоцируется наличием одноименной

буквы в составе смежных слов — иначе

говоря, ребенок сбивается с замысла,

проговаривая при письме слова: на «общем»

звуке переходит на следующее слово. При

этом, как правило, имеет место пропуск

части первого слова:

каждый день — «каждень», куст шуршит —

«куршид», было лето — «былето», посадил

в клетку (к ого?) — «посадил в клеткого».

Случаи грубого нарушения звукового

анализа находят выражение в контаминациях

слов:

лепят бабу — «лептбау», была зима —

«блзм», в мешке подарки для ребят —

«мишкпаркилрит» и т.п.

Морфемный аграмматизм является отражением

в письме трудностей анализа и синтеза

частей слов. Ошибки обнаруживаются в

операции словообразования. Так, при

попытке подбора проверочных слов для

прояснения конечного согласного звука

создаются несвойственные языку

образования:

лед — «ледик», мед — «медик».

Образуя существительные посредством

суффикса -ищ-, ученики 2-3-х классов часто

не учитывают чередования согласных в

корне и даже после устного анализа

пишут:

рука — «рукища», нога — «ногища».

Нарушение функции словообразования

обнаруживается особенно явственно при

образовании прилагательного от

существительного, например:

цветок, растущий в поле — «поленой

цветок»,

___»_____»_____ в воде — «водной цветок»;

хвост медведя — «медведин, медведий

хвост»;

__»__ лисы — «лисичий хвост»;

день, когда дует ветер — «ветерный

день»;

__»___»___»__ вьюга — «вьюгный день».

Несформированность языковых обобщений

проявляется в уподоблении различных

морфем, например:

«сильнеет греет солнышко», «взмахнул

лопатый», «глубокие скважинные» —

вместо скважины и т.д.

Многочисленные примеры из письменных

работ школьников подтверждают, что дети

не осознают обобщенного значения морфем,

часто ошибочно используют приставку

или суффикс:

«Пожарник поливает пожар» — вместо

заливает;

«Лосиха присторожилась» — вместо

насторожилась;

«Башня выглянуло гмуро» — вместо

выглядела хмуро и др.

Затрудняются дети с дисграфией и в

выборе соответствующей формы глагола

(по времени или виду — совершенному,

несовершенному). Так, ученица 3-го класса

написала в сочинении, не замечая

алогичности написанного: «Эту куклу

подарила ей мама, когда умерла» — вместо

умирала.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

№п/п

Уровни ошибок

Виды ошибок

Типы ошибок

Ошибки у детей с ОНР

Причины

1

Ошибки на уровне записи буквы

Срисовывание буквы с образца, а не написание по образцу

Буква отсутствует в представлении как определенный графический образ; ребенок не перешел от устной речи к письменной, которая предполагает усвоение системы графических знаков; нет соотнесения звука с графическим образом, т. е с буквой.

Неусвоение пространственного расположения отдельных элементов буквы

При написании вопросы типа: В какую сторону рожки у К писать?

Нарушение пространственной ориентировки

Неправильное расположение буквы на строке

зеркальное написание буквы

2

Ошибки на уровне записи слова

Ошибки фонетико-фонематического плана

Пропуски букв

Пропуски гласных:

Кша(каша)

Человк (человек), гнздо (гнездо)

Брт (брат), овщ (овощи), овц (овцы)

Нарушение дифференциации названий буквы и произнесения звука (буква К (название «ка»), а звук [к]);

Несформированность слоговой структуры слова – произнесение переносится на письмо ([человк] при произнесении происходит звуковая элизия);

Н.П.Карпенко, П.Я.Гальперин – невнимание, отсутствие контроля → формирование внимания в виде контроля

Замены букв

Нушна (нужна), шурчат (журчат), доварищ (товарищ), дожтя (дождя), щелые (целые)

Щелые (целые), истугался (испугался), пишу (пищу), вдриг (вдруг)

Черёмука (черемуха)

Акустическое сходство соответствующих звуков;

Оптическое сходство букв при написании (количество элементов различно, а способы соединения одинаковы; сходство написания 1-го элемента (Садовникова квалифицирует данную ошибку как кинестетическую и считает ее наиболее частотной));

Артикуляционное сходство звуков ([к] и [х] – заднеязычные, но различаются по способу образования: [к] – смычный, а [х] – щелевой – место образования преграды одинаково);

Наиболее частотной является фонематическая дисграфия / акустическая дисграфия; Левина – самые частотные ошибки – это ошибки фонематического характера; причина фонематической / акустической дисграфии – несформированность фонематического слуха; Корнев: ошибок фонематического плана выделяется около 30%, из них 16% обусловлено несформированностью фонемного анализа.

Лурия, Токарева: если у ребенка обнаруживается оптическая дисграфия, когда наиболее частотными ошибками оказываются замены букв на основе оптического сходства → серьезное мозговое заболевание → нарушен не только речеслуховой и рече-двигательный анализатор, но и самый молодой, зрительный анализатор.

Чаще всего замены по артикуляционному сходству будут отмечаться у алаликов. Дизартрики, как правило, не допускают замены артикуляционного характера, т.к. (Н.И.Жинкин) фонетический слух у них сохранен → сохранность контроля за собственным произнесением.

Добавление букв

Девочика (девочка)

Из-за несформированности и трудности произнесения в стечения согласных добавляются гласные; согласные добавляются крайне редко (случайно).

Перестановка букв

Бегер (берег)

Нарушение фонемной программы слова → Несформированность упреждающего синтеза (Н.И.Жинкин) – запомнить то, что написал и предвосхитить в нужной последовательности элементы → упор в работе на пофонемный / побуквенный анализ

Уподобление

В комнуту (в комнату), настутило (наступило), фабкика (фабрика), скздь (сквозь), мисьмо (письмо), пятьня (пятна), тетлые (теплые), родмыми (родными), приграсили (пригласили)

Ошибки записи слоговой структуры слова

Пропуски слогов

Работут (работаю); светр (светлый); деж (дежурный); весе (весело), кряка (крякает), таващи (товарищи), дере (дереве)

Нарушение слоговой структуры слова

Добавление слогов

Напопополам (напополам)

Послоговой повтор не обеспечивает правильного письма.

Раздельное написание частей слов

Насту пил (наступил); чере муха (черемуха), смо три (смотри)

Незнание семантики слова – из нового слова выделяются тот кусочек, который наиболее знаком

На ступил (наступил); за мерзла (замерзла)

Нарушение дифференциации между предлогом и приставкой

Ошибки комбинированного характера

Сасыжана (засыпанный)

3

Ошибки на уровне записи предложений

Слитной написание слов или их частей

Уелушитсий (У елки пушистый зайчик.), Ушклыгроп (У школы сугроб.)

Несформированность лексико-семантического анализа

Слитное написание слов (контаминация)

Красими (красивый мишка)

Слитное написание целых слов

Теплые лучи (теплые лучи)

Несоблюдение графических знаков

В начале предложения не пишется заглавная буква, а в конце предложения не ставится точка

Не вычленение смысловых частей (предложений) – трудности смыслового декодирования в процессе воспроизведения диктанта.

Пропуск значимый для понимания предложения слов

Лена и Вова стирают с парт. (Лена и Вова стирают пяль с парт); Мамай свой труд (любит); Звонко жук (гудел); Кот полез (гнездо)

Повторение слов в предложении

Вот упал снежный снежный ком.

Ошибки грамматического характера

(грамматика соединяет слова в предложении)

Нарушение глагольного управления

У друзев (в друзей); на деревьев растут (на деревьях растут)

Несформированность зависимости предлога от глагола и падежа от предлога: глагол требует определенного падежа от зависимого слова – глагол управляет выбором предлога, а предлог управляет выбором падежа → двойная зависимость → сложность → частые нарушения данной зависимости; на уроках отрабатывается лексическая сочетаемость глагола с последующим предлогом + предлог с окончанием

Нарушение отношений согласования

Много птица (много птиц)

До революции существовало 7 падежей: существующие ныне и изъяснительный (во лбу, на дому), после революции данный падеж объединили с предложным → наиболее труден для усвоения

Ошибки морфологического характера

Апельсячий сок

Несформированность морфемного анализа

4

Ошибки на уровне записи текста

Ошибки смыслового плана

Большие смысловые пробелы (Н.И.Жинкин)

Пропуск целых смысловых отрезков

Нарушение фактологической программы

Малые смысловые пробелы (Н.И.Жинкин)

Пропуск отдельных предложений или их отрезков

Смысловая персеверация

Инертное застревание на одном и том же смысловом отрезке

Ошибки речевого плана (дизорфографические)

Стилистические ошибки

Из изложения по «Му-му» Тургенева:

Герасим пригласил Му-му в трактир. Му-му съела полтарелки, а потом отказалась и т.д.

Несформированность лексико-семантического анализа

Таблица анализа

ошибок письма ученика (цы)

____

класса____________________

Причина

возникновения ошибок

(какая функция

нарушена).

Вид дисграфии. Виды ошибок

Отметка о наличии

ошибок

Начало

учеб. года

(занятий)

конец

учеб. года

(занятий)

а) произносительная

функция

речи;

б) слуховая

дифференциация

Артикуляционно-акустическая дисграфия

Замена и

пропуски букв по принципу сходства соответствующих

им

звуков:

1.Замены звонких

согласных парными глухими и наоборот(б-п,

д-т, г-к, в-ф,

з-с, ж-ш).

2.Замены мягких

согласных соответствующими твёрдыми(и

наоборот).

3.Разнообразные

замены в группах свистящих (с,з,ц) и

шипящих(ш,ж,ч,щ,з,)

звуков.

4.Разнообразные

буквенные замены в группе сонорных

согласных

(р,рь,п,пь),й.

5.Замены гласных

звуков.

6.Пропуски букв

соответствующих пропускам звуков в устной

речи.

а)функция зрительного

анализа и

синтеза;

б)функция

пространственных

представлений

Оптическая дисграфия

Замена букв

по принципу оптического сходства и

искаженное

их написание:

1.Состоящих из

одинаковых элементов, но различно

расположенных в

пространстве (в-д,т-ш).

2.Включающих

одинаковые элементы,но отличающихся

дополнительными

элементами (и-ш,п-т,х-ж,л-м).

3.Зеркальное

написание букв (с- ,э- ).

4.Пропуски

элементов, особенно при соединении

букв,включающих

одинаковый элемент (ау-а ).

5.Добавление

лишних элементов (ш- )

6.Несоблюдение

строки.

Двигательная функция

Моторная

дисграфия

Нарушение

связи моторных образов слов(букв) с их

звуковыми и

зрительными образами:

1.Нарушение

качества почерка: сильный нажим,неровные

буквы,много

дополнительных штрихов,съезжание со строки.

2.Пропуск букв,

элементов букв,слов.

3.Стереотипные

добавления одной и той же буквы, элемента

буквы,

слога,слова.

Нарушение функции

языкового

анализа и синтеза

Дисграфия

на почве языкового

анализа

и синтеза

Искажение

звуко-слоговой структуры слов и нарушение

границ между

словами(предложениями):

1.Пропуски

гласных и согласных букв в словах.

2.Добавление

лишних букв.

3.Перестановка

букв.

4.Пропуск слогов,

добавление, перестановка.

5.Нарушение

деления на слова.

6.Слияние

нескольких слов в одно.

7.Разделение

слова на части.

Несформированность

лексико-

грамматической функции

речи

Аграмматическая

дисграфия

Аграмматизмы

на письме:

1.В связной речи.

2.Трудности в

установлении логических связей между

предложениями.

3.Последовательность

предложений не всегда соответствует

последовательности

событий.

4.Нарушение

смысловых и грамматических связей между

предложениями.

5.Искажение

морфологической структуры слова, замена

префиксов,

суффиксов.

6.Изменение

падежных окончаний.

7.Нарушений

предложных конструкций.

8.Изменение

падежа местоимений, числа существительных.

9.Нарушение

согласования.

10.Нарушение

синтаксического оформления речи: пропуски

членов

предложения, нарушение последовательности,

трудности

конструирования сложных предложений.

Дисорфография

Орфографические

ошибки:

1. Сочетание ЖИ –

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ

2. Заглавная

буква в начале предложения, в именах

собственных

3. Обозначение

мягкости согласных на письме

4. Безударные

гласные

5. Парные

согласные

6. Непроизносимая

согласная

7. Разделительные

Ъ и Ь знаки

8. Словарные

слова

Прочие:

Ошибки на

правила, еще не пройденные по программе

Используемые материалы:

1. Тетради для контрольных работ

списывание, диктанты.

2. Рабочие тетради по русскому языку.

3. Рабочие тетради для логопедических

занятий.

Логопедическое заключение:

Рекомендовано:

Причина возникновения ошибок (какая функция нарушена).

Вид дисграфии.

Виды ошибок

Отметка о наличии

ошибок

Начало

учеб. года

Конец

учеб. года

а) произносительная функция речи;

б) слуховая дифференциация

Артикуляционно-акустическая дисграфия

Замена и пропуски букв по принципу сходства соответствующих им звуков:

1.Замены звонких согласных парными глухими и наоборот(б-п,

д-т, г-к, в-ф, з-с, ж-ш).

2.Замены мягких согласных соответствующими твёрдыми(и

наоборот).

3.Разнообразные замены в группах свистящих (с,з,ц) и

шипящих(ш,ж,ч,щ,з,) звуков.

4.Разнообразные буквенные замены в группе сонорных

согласных (р,рь,п,пь),й.

5.Замены гласных звуков.

6.Пропуски букв соответствующих пропускам звуков в устной

речи.

а)функция зрительного анализа и синтеза;

б)функция пространственных

представлений

Оптическая дисграфия

Замена букв по принципу оптического сходства и

искаженное их написание:

1.Состоящих из одинаковых элементов, но различно

расположенных в пространстве (в-д,т-ш).

2.Включающих одинаковые элементы,но отличающихся

дополнительными элементами (и-ш,п-т,х-ж,л-м).

3.Зеркальное написание букв (с- ,э- ).

4.Пропуски элементов, особенно при соединении

букв,включающих одинаковый элемент (ау-а ).

5.Добавление лишних элементов (ш- )

6.Несоблюдение строки

Двигательная функция

Моторная

дисграфия

Нарушение связи моторных образов слов(букв) с их

звуковыми и зрительными образами:

1.Нарушение качества почерка: сильный нажим,неровные

буквы,много дополнительных штрихов,съезжание со строки.

2.Пропуск букв, элементов букв,слов.

3.Стереотипные добавления одной и той же буквы, элемента

буквы, слога,слова

Нарушение функции языкового анализа и синтеза

Дисграфия

на почве языкового анализа

и синтеза

Искажение звуко-слоговой структуры слов и нарушение

границ между словами (предложениями):

1.Пропуски гласных и согласных букв в словах.

2.Добавление лишних букв.

3.Перестановка букв.

4.Пропуск слогов, добавление, перестановка.

5.Нарушение деления на слова.

6.Слияние нескольких слов в одно.

7.Разделение слова на части.

Несформированность лексико-

грамматической функции речи

Аграмматическая