В статье рассматривается вопрос о содержании термина «Дисграфия», «Оптическая дисграфия». Приводятся примеры оптической дисграфии, кинетических ошибок при оптической дисграфии. Сравниваются классификации дисграфий разных авторов.

В последние годы многие исследователи отмечают значительное увеличение количества детей с проблемами в развитии. Это относится и к детям с задержкой психического развития. Дети при поступлении в школу испытывают затруднения в процессе обучения, в частности, трудности письменной речи. В современной литературе стойкие нарушения письма обозначаются термином дисграфия.

Симптомами дисграфии принято считать стойкие ошибки в письменных работах детей школьного возраста, которые не связаны с незнанием или неумением применять орфографические правила.

Многие авторы считают, что причиной возникновения оптической дисграфии выступает нарушение или недоразвитие оптических речевых систем в головном мозге, в результате чего у ребенка возникает неустойчивость зрительных впечатлений и представлений. Отдельные буквы не узнаются, не соотносятся с определенными звуками. В разные моменты буквы воспринимаются по-разному. Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме.

Содержание термина «дисграфия» в современной литературе определяется по-разному. Р.И. Лалаева дает следующее определение: дисграфия – это частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма.

И.Н. Садовникова определяет дисграфию, (у младших школьников) как трудность овладения письменной речью, основным симптомом которого является наличие стойких специфических ошибок. У учеников общеобразовательной школы возникновение таких ошибок со снижением интеллектуального развития, нарушениями слуха и зрения, с нерегулярностью школьного обучения не связано.

А. Н. Корнев стойкую неспособность овладеть навыками письма по правилам графики называет дисграфией (т. е. руководствуясь фонетическим принципом письма) несмотря на достаточный уровень интеллектуального и речевого развития и отсутствие грубых нарушений зрения и слуха.

Классификации дисграфий

Существует несколько классификаций дисграфий, предложенных разными авторами, проанализируем некоторые из них.

О. А. Токарева выделяет 3 вида дисграфии:

1. Акустическую;

2. Оптическую;

3. Моторную;

Рассмотрим каждый вид:

1. При акустической дисграфии выделяется недостаточное развитие звукового анализа и синтеза (частыми являются смешения и пропуски, замены букв).

2. Оптическая дисграфия обусловлена неустойчивостью зрительных впечатлений и представлений. Отдельные буквы не узнаются, не соотносятся с определенными звуками. В различные моменты буквы воспринимаются по-разному. Вследствие неточности зрительного восприятия они смешиваются на письме.

3. При моторной дисграфии есть трудности движения руки во время письма, нарушение связи моторных образов звуков и слов со зрительными образами.

Следующие виды дисграфии выделял М. Е. Хватцев:

1. Дисграфия на почве акустической агнозии и дефектов фонематического слуха;

2. Дисграфия на почве расстройств устной речи;

3. Дисграфия на почве нарушения произносительного ритма;

4. Оптическая дисграфия;

5. Дисграфия при моторной и сенсорной афазии;

Опишем их подробнее:

1. Дисграфия на почве акустической агнозии и дефектов фонематического слуха. Физиологическим механизмом дефекта является нарушение ассоциативных связей между зрением и слухом. При этом виде списывание сохранно, наблюдается пропуски, перестановки, замены букв, слияние двух слов в одно, пропуски слов и т.д.

2. Дисграфия на почве расстройств устной речи.Возникает на почве неправильного звукопроизношения. Замены одних звуков другими, отсутствие звуков в произношении вызывают соответствующие замены и пропуски звуков на письме.

3. Дисграфия на почве нарушения произносительного ритма.В результате расстройства произносительного ритма на письме появляются пропуски гласных, слогов, окончаний.

4. Оптическая дисграфия вызывается нарушением или недоразвитием оптических речевых систем в головном мозге. (Нарушается формирование зрительного образа буквы, слова, искажение, замена, нет различия сходных графически рукописные буквы).

5. Дисграфия при моторной и сенсорной афазии проявляется в заменах, искажениях структуры слова, предложения и обусловливается распадом устной речи вследствие органического поражения головного мозга.

В настоящее время наиболее правильной классификацией, в основе которой лежит несформированность определенных операций процесса письма была разработана сотрудниками кафедры логопедии ЛГПИ им.

А.И. Герцена.

Выделяются следующие виды дисграфий:

1. Артикуляторно-акустическая дисграфия.

2. Дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания (дифференциации фонем).

3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза.

4. Аграмматическая дисграфия.

5. Оптическая дисграфия.

Рассмотрим каждый вид подробнее:

1. Артикуляторно-акустическая дисграфия во многом сходна с выделенной М.Е. Хватцевым дисграфией на почве расстройств устной речи. Ребенок пишет так, как произносит.

По мнению Л.С. Волковой данный вид дисграфии проявляется в заменах, пропусках букв, соответствующих заменам и пропускам звуков в устной речи.

2. Дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания (акустическая дисграфия). Проявляется в заменах букв, соответствующих фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся правильно. Чаще всего заменяются буквы, обозначающие следующие звуки: свистящие и шипящие, звонкие и глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (ч — т, ч — щ, ц — т, ц — с).

3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Механизмом этого вида дисграфии является нарушение следующих форм языкового анализа и синтеза: анализа предложений на слова, слогового и фонематического анализа и синтеза.

Наиболее распространенными ошибками при этом виде дисграфии являются искажения звукобуквенной структуры слова, обусловленные недоразвитием фонематического анализа, который является наиболее сложной формой языкового анализа.

4. Аграмматическая дисграфия. Этот вид дисграфии проявляется в аграмматизмах на письме и обусловлен несформированностью лексико-грамматического строя речи.

5.Оптическая дисграфия. Этот вид дисграфии обусловлен несформированностью зрительно-пространственных функций и связан со смешением букв, сходных по написанию.

При оптической дисграфии наблюдаются следующие виды нарушений письма:

• искаженное воспроизведение букв на письме (неправильное воспроизведение пространственного соотношения буквенных элементов, зеркальное написание букв, недописывание элементов, лишние элементы);

• замены и смешения графически сходных букв. всего смешиваются либо буквы отличающиеся одним элементом ( п — т, ш — и, л — м ), либо буквы, состоящие из одинаковых или сходных элементов, но различно расположенных в пространстве ( п — н, м — ш).

Одно из ярких проявлений оптической дисграфии – зеркальное письмо: зеркальное написание букв, письмо слева направо, которое может наблюдаться у левшей, при органических повреждениях мозга.

Ученые выделяют разные виды дисграфии, но во всех классификациях (О.А. Токаревой, М.Е. Хватцева и др.) представлен такой вид, как оптическая дисграфия.

Оптическая дисграфия – дисграфия, которая связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа, синтеза, пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме. К оптической дисграфии относится и зеркальное письмо.

Оптическая дисграфия в настоящее время стала все чаще встречаться у детей школьного возраста. С речевым недоразвитием ребенка она не связана, никакой взаимосвязи с устной речью она не имеет, поэтому такой вид дисграфии может проявиться даже у школьника с высоким уровнем интеллектуального развития.

Оптическая дисграфия возникает вследствие несформированности зрительно-пространственных функций: зрительного гнозиса, зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений.В результате чего ребенок не узнает букву, не может соотнести ее с необходимым звуком, в разный период времени одна и та же буква может восприниматься по-разному. Во время письма наблюдается смешение рукописных букв, например, п-н, у-и, м-л, б-д и т.д.

Со стороны нейропсихологии оптическую дисграфию рассматривает

Т.В. Ахутина. Возможность объединять в единое целое, запоминать взаиморасположение элементов, уметь координировать слова зависит от работы правого полушария.

При изучении Ахутина выделила следующие особенности этого нарушения письма:

• зеркальное написание букв;

• затруднения в ориентировки на тетради;

• несоответствие элементов букв по размеру;

• колебания в высоте и наклоне букв;

• замена между собой оптически сходных букв;

• нарушения порядка букв в слове.

И.Н. Садовникова установила новый тип конкретных ошибок — смешивание букв кинетическим подобием. Она утверждает, что смешение букв исследователи традиционно объясняют оптическим сходством букв в письменной форме. Включение в акт написания другого анализатора – двигателя — рассматривается только как необходимое средство для обеспечения технической стороны письма. Но нужно учитывать качественную реструктуризацию, которая возникает в ассоциативной цепочке слухово-речевых моторных и визуально-моторных представлений, обеспечивающих процесс написания.

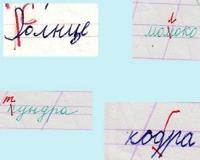

Рассмотрим примеры смешения в письме букв по кинетическому сходству:

- о-а (в ударной позиции) – бант -бонт, уроки — ураки;

- б-д – медведь — мебведь, яблоки — ядлок; и-у – природа — прурода, круглый — криглый;

- т-п – спасли — стасли, станция — спанция;

- х-ж – мохнатые-можнатые, вежливый — вехливый;

- л-я – февраль — февраяь, ключ — кяюч;

- г-р – речка — гечка, голова — ролова.

Кроме того, смешиваются следующие буквы: л-м, ч-ъ, н-ю, и-ш, а-д, у-ч, п-т, л-м, н-к.

В выше перечисленных заменах обращает на себя внимание совпадение начертания первого элемента взаимозаменяемых букв. Написав первый элемент, ребенок не сумел далее дифференцировать тонкие движения руки в соответствии с замыслом: он либо неправильно передал количество однородных элементов (л-м, п-т, и-ш…), либо неверно выбрал последующий элемент (у-и, г-р, б-д…).

Дети с дисграфией, нуждаются в специальной коррекционной помощи, так как обычными педагогическими методами они не могут быть преодолены. Должна проходить грамотная поэтапная работа с учителем-логопедом.

Своевременное выявление, профилактика и коррекция оптической дисграфии, у младших школьников, не позволит допустить перехода ошибок в среднее звено школы.

Список литературы:

1. Корнев, А.Н. Нарушение чтения и письма у детей: Учебно-дидактическое пособие. СПб.: ИД «МиМ», 1997 – 286 с.

2. Лалаева, Р.И., Бенедиктова, Л.В. Нарушение чтения и письма у младших школьников. Диагностика и коррекция — Ростов н/Д: «Феникс», СПб: «Союз», 2014. – 224 с. (Серия «Коррекционная педагогика»).

3. Логопедия: учебник для студ. дефектол. фак. высш. учеб.заведений/ под ред. Л.С. Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 703 с.

4. Садовникова, И.Н. Нарушение письменной речи и их преодаление у младших школьников: Учебное пособие – М.: Владос, 1995. – 256 с.

5. Токарева, О.А. Расстройства чтения и письма (дислексии и дисграфии) // Расстройства речи у детей и подростков. / Под ред. С.С. Ляпидевского. — М., 1969. — С.39-45.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Современная система образования предъявляет все более высокие требования к качеству обучения. Количество учащихся, которые не успевают усваивать программу начальной и средней школы, за последние годы возросло в несколько раз. Одной из причин такой отрицательной тенденции является недостаточная сформированность оптических и речевых систем у детей, в результате которой и возникают специфические трудности при обучении младших школьников письму под названием дисграфия.

Современная система образования предъявляет все более высокие требования к качеству обучения. Количество учащихся, которые не успевают усваивать программу начальной и средней школы, за последние годы возросло в несколько раз. Одной из причин такой отрицательной тенденции является недостаточная сформированность оптических и речевых систем у детей, в результате которой и возникают специфические трудности при обучении младших школьников письму под названием дисграфия.

Оптическая дисграфия – что это?

Наиболее часто сложности с письменной речью возникают в начале школьного обучения. В случае обнаружения у ребенка особых устойчивых нарушений письма, очень важно определить тип отклонения. Только при правильном выявлении вида дисграфии возможна дальнейшая эффективная работа по ее коррекции. С учетом особенностей патологии и характерных ошибок, которые совершает школьник при переносе звуков на бумагу, выделяют пять видов дисграфии. Сегодня речь пойдет об одном из наиболее распространенных из них.

Оптическая дисграфия представляет собой особую категорию отклонений в письменной речи, которая связана с недостаточным развитием оптических и пространственных представлений ребенка, а также с неокончательно сформированной системой зрительного анализа и синтеза. Другими словами, ребенок на данном этапе просто еще не готов переносить слова на бумагу, превращая звуки в буквы, и не может правильно формировать и записывать в виде символов то, что он слышит.

Читайте также: Дисграфия у взрослых: причины и лечение

Какие ошибки совершает ребенок с оптической дисграфией?

Дети с оптическими нарушениями письма наиболее часто испытывают сложности с переносом букв на бумагу в правильной форме. Они искажают внешний вид буквенных символов или пишут их зеркально. Школьники не могут корректно написать буквы, поэтому непреднамеренно добавляют им лишние петельки или детали, либо же теряют необходимые составляющие символов.

Специалисты утверждают, что чаще всего дисграфики оптического типа допускают такие специфические ошибки:

- подмена букв, состоящих из одинаковых элементов в различном количестве (крючочков, кружочков и тд.). Наиболее часто на письме это буквы ш-и, р-у, м-л, т-п.

например: шея – иея, тряпка – пяпка, монета – лонета; - замена похожих по написанию букв, которые имеют разное расположение отдельных элементов символа. В письменном виде это такие буквы, как б-у, в-д, ш-т.

например: будка – удка, уборка – буорка, школьник – ткольник, вилка – дилка;

- утеря и не дописывание составляющие части букв. Наиболее часто теряются крючочки в прописных символах у и д, галочки в буквах б, а и др.;

например: Антон — Λнтон. - написание букв в их зеркальном отображении. Символы пишутся правильно, но в другую сторону. Очень часто такого типа ошибки совершают левши.

Например: Екатерина – Зкатерина.

Крайне важно помнить о том, что школьник делает такие ошибки не преднамеренно, и причина здесь кроется не в его лени, нежелании или безответственности. Чаще всего малыш крайне серьезно подходит к обучению, однако, ни его старания, ни дополнительное время, уделенное письму, не приносят должного результата.

Коррекция оптической дисграфии

Успех устранения нарушений при данном типе дисграфии напрямую зависит от профилактики отклонений и своевременного начала занятий. При этом достичь максимальной эффективности поможет грамотная комбинация занятий с профессиональным логопедом-дефектологом и домашних методик, направленных на развитие речевых и письменных функций ребенка.

Коррекционная работа должна быть индивидуальной, последовательной и систематической. Упражнения по исправлению оптической дисграфии направлены на:

- формирование зрительного восприятия ребенком форм, величин, цветов предметов;

- развитие зрительной памяти;

- работу над слуховым и зрительным анализом и синтезом;

- овладение навыками графической символизации;

- дифференциацию символов (букв), которые имеют схожее графическое выражение.

- развитие мелкой моторики.

Разработать индивидуальный план коррекции оптической дисграфии для ребенка, с учетом особенностей возникновения патологии, возраста и других характеристик психики малыша, может только грамотный логопед-дефектолог.

Читайте также: Пять способов научить ребенка писать грамотно без ошибок

Примеры упражнений для исправления оптической дисграфии

Практика показывает, что наилучший результат приносят игровые формы работы. Для начала можно предложить ребенку выполнить такие простые задания:

- Упражнение на дифференциацию простых символов и изображений, которые наложены друг на друга. Это могут быть буквы, очертания животных или бытовых предметов, знакомых школьнику.

На картинке следует найти все буквы и записать их отдельно.

На следующем рисунке необходимо найти и закрасить цветным карандашом те буквы, которые есть в словах «дым» и «кот».

Упражнения позволяют малышу развивать зрительную память и сосредотачиваться на правильном восприятии и дифференциации форм предметов. - Задание на развитие восприятия величины предметов. Ребенку предлагается посмотреть на картинку и составить слово с учетом того, что первая буква – самая большая, вторая – меньше, а последняя – самая маленькая. Например, в первом ребусе школьник должен найти слово «кот», во втором – «пир» и т.д.

То же задание следует выполнить с обратным условием: буквы в слове увеличиваются, а не уменьшаются. То есть, разгадав первый ребус, малыш определит слово «рот», второй – «пол» и т.д.

- Графические диктанты. Одно из наиболее полезных упражнений для развития корректной ориентации в окружающем пространстве и зрительно-моторной координации. Диктант подбирается в зависимости от возраста малыша и его подготовленности.

- Упражнение для развития мелкой моторики и подготовки руки к написанию основных символов и знаков. Ребенку необходимо поставить карандаш в начале фигуры и, не отрывая ручку от бумаги, обвести по штриховке полностью каждый элемент.

- Упражнение для распознавания букв в их зеркальном отображении. Школьнику предлагается найти на изображении правильно написанные буквы и закрасить их.

- Задание для распознавания букв со схожим графическим выражением. Ребенку предлагается разгадать шифр. Если буква «и» обозначается цифрой 2, потому что в ней 2 крючочка, а буква «ш» обозначается цифрой 3, потому что в ней 3 крючочка, то как правильно записать зашифрованные слова:

— мальч2к;

— л2л2я;

— л2сток;

— 3таны;

— ло3адь;

— 323ка.

Все упражнения проводятся в игровой форме, благодаря чему не вызывают у ребенка дискомфорта или отрицательных эмоций. Задания направлены на решение ключевой задачи, ведь при их выполнении школьник постоянно думает об особенностях написания букв, а также самостоятельно находит в них различия и сходство. В конечном итоге именно это обеспечивает усвоение письменных навыков.

Дата публикации: 10.04.2019. Последнее изменение: 28.07.2022.

Основные

характеристики оптической дисграфии

Трудности усвоения

программы начальной школы являются наиболее частой причиной школьной

дезадаптации, низкой учебной мотивации у учащихся. В большинстве случаев эти

трудности возникают из-за нарушения у учащихся письма. Каждый ребенок, который

учиться читать и писать, естественно допускает закономерные ошибки.

При недостаточной

сформированности зрительного гнозиса и мнезиса, зрительного анализа и синтеза,

пространственных представлений, рече-зрительных функций наблюдаются такие виды

нарушений, как искаженное восприятие и воспроизведение букв (неправильное

восприятие и воспроизведение пространственного расположения элементов букв,

зеркальное написание букв, недописывание элементов и т.п.), замены и смешения

графически сходных букв.

Этот вид дисграфии не

зависит от состояния устной речи и может иметь место у детей со значительно

высоким уровнем развития речи. В основе этого вида дисграфии лежит —

недостаточная сформированность: зрительно-пространственных представлений;

зрительного гнозиса и мнезиса; зрительного анализа и синтеза; зрительно-моторных

координаций .

Вышеуказанные трудности

могут явиться причиной возникновения оптической дисграфии у детей младшего

школьного возраста. Данная категория детей, по исследованиям различных авторов

(Парамонова Л.Г., Липакова В.И., Безруких М.М.), достаточно многочисленная и

является «группой риска» при обучении письму и чтению.

В классификации Р. И.

Лалаевой на основе нарушенных механизмов, а так же психических функций,

обеспечивающих процесс чтения и письма, оптическим нарушениям уделяется особое

внимание. По мнению данного ученого, дислексия и дисграфия это частичное

расстройство процессов чтения и письма, которые обычно встречаются в сочетании

и обусловлены недоразвитием или частичным повреждением механизмов,

обеспечивающих процесс письма и чтения и нарушением психических функций

[15, c.

140].

Оптическая дислексия

проявляется в трудностях усвоения букв, сходных графически, в смешениях сходных

графически букв и их взаимных заменах. Школьники путают буквы отличающиеся

дополнительными элементами (Л-Д, З-В), состоящие из одинаковых элементов,

различно расположенных в пространстве (Т-Г, Ь-Р, Н-И)

[8, c.

80].

Для оптической дисграфии

характерны ошибки: замены близких по написанию букв, замены рукописных

буквпечатными, необычный способ написания букв, устойчивая зеркальность при

написании букв «Е», «З», «С», замены букв (д — б – в). Часто школьники плохо

ориентируются на тетрадном листе, не удерживают строку при чтении и на письме

(переходят на строку- две ниже или выше), колебание наклона и высоты букв,

несоответствие элементов по размеру.

Появление таких ошибок в

письме детей в значительной мере может быть объяснено особенностями русской

графики. Как в печатном, так и в рукописном шрифте для обозначения всех букв

алфавита в ней используется очень небольшой набор элементов. Эти элементы,

по-разному комбинируясь между собой, и образуют различные буквенные знаки. Это

неизбежно приводит к наличию в алфавите несколько групп оптически сходных букв,

состоящих из однотипных элементов. Например, в рукописном шрифте это будут

такие группы букв: г,п,т,р; и,ш,ц,щ,п,т,б,в,д,у,з и др.

[6, c.

43]

Многие из этих букв

отличаются друг от друга лишь различным количеством совершенно одинаковых элементов

(и,ш,ц,щ), разным расположением их в пространстве (ш,т,в,д) или наличием,

помимо совершенно одинаковых, еще каких-то дополнительных элементов (и,ц,ш,щ).

Поэтому в начальный период обучение грамоте многие дети не улавливают этих

достаточно тонких различий в начертании букв. Отсюда и возникают их взаимные

замены на письме. У большинства детей по мере овладения процессом письма такие

буквенные замены обычно вскоре исчезают без применения для этого каких-либо

специальных приемов. Однако так происходит, к сожалению, не всегда.

Можно назвать ряд

основных причин, вызывающих у младших школьников такое нарушение как оптическая

дисграфия [2, c.

34]:

-неустойчивость

зрительного восприятия и представления;

-моторная

расторможенность, либо заторможенность;

— недоразвитие оптических

речевых систем головного мозга;

— несформированность

латералиты и пространственной ориентировки.

Самые первые проявления

данной патологии наблюдаются задолго до начала школьного обучения – в детском

саду. В старшем дошкольном возрасте дети испытывают трудности в процессе

рисования и конструирования, что говорит о несформированности

оптико-пространственных представлений. Дошкольники плохо конструируют знакомые

буквы, не могут добавить недостающий элемент. Выполнение таких заданий требует

умения определять изображение или букву как целое, состоящее из отдельных

элементов. Для детей, у которых формирование зрительного анализа и синтеза

задерживается, буква является очень сложным оптическим образованием. Элементы

схожих букв располагаются по-разному относительно друг друга. Но дошкольники с

нарушением зрения не видят различий [4, c.

50].

Если не заниматься этой

сложной проблемой, целенаправленно, постоянно, то в начальных классах будут

иметь место стойкие специфические ошибки в письменной речи.

Овладение процессом

письма в младшем школьном возрасте часто осложняется тем, что у детей 6–8 лет

слабо развиты мелкие мышцы кисти, не закончено отвердение костей запястья и

фаланг пальцев, несовершенна нервная регуляция движений, а также низка выносливость

к статическим нагрузкам (непременной составляющей письма). Кроме того, у многих

младших школьников не сформированы механизмы пространственного восприятия и

зрительной памяти, зрительно-моторной координации и звуко-буквенного анализа,

что создает дополнительные трудности [7, c.

42].

Исследованиями психологов

и физиологов доказано, что в начале обучения письму дети сосредоточивают свое

внимание на множестве деталей, характеризующих пространственную ориентацию

движений и графическую правильность выполнения («откуда начинать, куда вести,

где закончить»), не говоря о том, что одновременно решается задача

перекодировки фонемы в графему. Это во многом объясняет, почему младшие

школьники пишут медленно и напряженно. В связи с этим так важно осознанно

формировать у них «образ действия» – зрительно-двигательный образ буквы.

Письмо создает

необходимость одновременно с движениями пальцев передвигать вдоль строки кисть,

предплечье, плечо (координация всех этих движений практически невозможна без

нарушения способов держания ручки и позы) и вызывает значительное напряжение

мышц руки и туловища.

При начальном обучении

детей письму трудности, связанные со зрительным и зрительно-пространственным

восприятием (или актуализацией образа буквы), встречаются часто и, как правило,

оказываются стойкими. Наиболее часто у детей встречается так называемое

«зеркальное письмо», выражающееся в том, что дети путают буквы, близкие по

конфигурации и отличающиеся лишь их пространственной ориентацией

[17, c.

25].

Именно в синдроме

пространственных нарушений и протекает «зеркальное письмо», при котором дети

пишут зеркально многие буквы, которые отличаются друг от друга только

пространственной характеристикой (ш-т, Я-R, п-и, б-д и др.). Чаще всего

«зеркальное письмо» обнаруживается у детей с явными или «стертыми» признаками

левши. Как показали исследования А.Р. Лурия, С.М. Блинкова и др., «зеркальное

письмо» чаще всего возникает при поражении нижнетеменных отделов коры левого

полушария, так как эти системы мозга окончательно созревают позже других зон

мозга. Их самостоятельное вступление в работу запаздывает, и поэтому детей

необходимо обучать пространственному анализу, пространственной ориентировке на

месте, осознанию пространственной «схемы тела» и др. Помимо этого для детей

представляет большую трудность перешифровка звука в буквенный знак, а затем

начертание (написание) этого знака. Нелегко дается детям и дифференцирование

близких по зрительным характеристикам буквенных знаков (и — ш, с — е, ж — х и

др.) [1, c.

14].

Оптическая дислексия и

дисграфия обусловлена неустойчивостью зрительных впечатлений и представлений.

Чтобы научиться читать и писать необходимо зрение на буквы – буквенный гнозис.

Буква отличается от любого другого рисунка прежде всего своей условностью, она никак

не связана по смыслу с тем звуком, который обозначает. В истории человечества

буквы приобрели такое большое значение, что в мозге, в его левом полушарии,

выделилась специальная область, отвечающая за букву. Разные авторы по-разному

рассматривают дефект оптической дисграфии, например:

• О.А. Токарева

рассматривает механизм нарушения письменной речи в синдроме нарушения

зрительного восприятия и восприятия пространственных координат. При нарушении

зрительного восприятия на письме обнаруживается смешение букв, а при дефекте

восприятия пространственных координат – зеркальное написание [20, с. 22].

• Р.И.Лалаева считает,

что «оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса,

пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях

графического образа букв» [15, с. 72].

• В работах

Л.Г.Парамоновой дается следующее определение данного вида дисграфии: «в основе

оптической дисграфии лежит совершенно «слабое звено»: недостаточная

сформированность зрительного анализа и синтеза и зрительно-пространственных

представлений (т.е. представлений о форме и величине предметов и об их

расположении в пространстве по отношению их друг к другу)» [16,

с.33].

Итак, проанализировав

механизм нарушения оптической дисграфии с разных точек зрения учёных можно

сделать вывод, что в основе оптической дисграфии лежит недостаточная

сформированность: зрительно-пространственных представлений; зрительного гнозиса

(узнавания цвета, формы и величины); мнезиса (объема зрительной памяти);

зрительного анализа и синтеза.

Нарушение буквенного

гнозиса, пространственных представлений проявляется в трудностях усвоения букв,

их заменах и искажениях на письме и при чтении.

Проведённое исследование

Т.В.Ахутиной, Н.М.Пылаевой детей-первоклассников позволило обнаружить трудности

у 15-20 % детей. Тип ошибок отчетливо сочетался с определенными зрительными и

зрительно-пространственными трудностями [3, c.

22].

Исследования Ефименковой

Л.Н. показали, что около 30 % детей 7 лет имеют нарушения или дефицит

зрительно-пространственного восприятия, которые затрудняют процесс освоения

ребенком букв, цифр, тем самым осложняет начальный этап обучения письму [9, с.

23].

Описанные типы

специфических ошибок при оптической дисграфии в чистом виде встречаются крайне

редко. Обычно наблюдается смешанная картина.

Данные оптические

нарушения связаны:

• с нерасчленённостью

зрительного восприятия форм;

• с не

дифференцированностью представлений о сходных формах;

• с недоразвитием

оптико-пространственных представлений;

• с недоразвитием

зрительного анализа и синтеза.

Список литературы

1.

Абрамова Г.С. Графика в психологическом

консультировании. — М.: ПЕРСЭ, 2001. — 142 с.

2.

Аксарина М.Н. Воспитание детей раннего

возраста. – М.: Медицина, 2007. – 304 с.

3.

Ахутина Т.В. Письмо и чтение: трудности

обучения и коррекции. — М.: Альпина-Пресс, 2009. — 110 с.

4.

Бюлер Ш., Гетцер Г. Диагностика

нервно-психического развития детей. — М.: Государственное учебно-педагогическое

издательство. 2010. — 127 с.

5.

Выготский Л. Мышление и речь.

Основополагающие произведения классика отечественной психологии. — М.:

Хранитель, 2008. – 668 с.

6.

Выготский Л.С. Психология развития

человека. – М.: Смысл: ЭКСМО, 2013. – 134 с.

7.

Глозман Ж.М. Нейропсихология детского

возраста. — М.: Академия, 2009. — 272 с.

8.

Екжанова Е.А., Фроликова О.А. Эффективная

коррекция для первоклассников в играх и упражнениях. — СПб.: КАРО, 2007. —

272с.

9.

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и

письменной речи учащихся начальных классов. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 232 с.

10. Жукова

Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. — Екатеринбург:ЛИТУР, 2014. –

320 с.

11. Калягин

В.А., Овчинникова Т.С. Психология лиц с нарушением речи. — СПб.: Каро, 2007. –

544 с.

12. Коваленко

О.М. Коррекция нарушений письменной речи у учащихся младших классов

общеобразовательной школы. — М.: Астрель, 2011. – 158 с.

13. Корнев

А.Н. Нарушение письменной речи у младших школьников. — М.: Наука, 2013. – 296

с.

14. Кулганов

В.А. Консультирование в работе детского практического психолога. — СПб.:

Детство-Пресс, 2008. — 128 с.

15. Лалаева

Р.И., Нарушение чтения и письма у младших школьников. Диагностика и коррекция.

— Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 179 с.

16. Парамонова

Л.Г. Дисграфия: диагностика, профилактика, коррекция. — СПб.: Детство-Пресс,

2006. – 128 с.

17. Пахальян

В. Э. Психологическое консультирование. — СПб.: Питер, 2008. — 256 с.

18. Садовникова

И.Н. Нарушение письменной речи у младших школьников. – М.: Наука, 2013. – 296

с.

19. Спирова

Л.Ф. Дифференцированный подход к проявлениям нарушения письма и чтения у

учащихся общеобразовательных школ / Спирова Л.Ф., Ястребова А.В. //

Дефектология. – 2008. — №5. – с. 37-42.

20. Токарева

О.А. Расстройства чтения и письма (дислексии и дисграфии). — М.: Наука, 2009. –

159 с.

Оптическая дисграфия

Оптическая дисграфия – это нарушения на письме, обусловленные несформированностью зрительных, пространственных и моторных процессов. Проявляется стойкими заменами сходных по написанию букв, их зеркальным расположением, ошибками в начертании отдельных буквенных элементов (пропуски, удвоение). Диагностируется по результатам анализа школьных тетрадей ребенка, обследования письменной речи, нейропсихологического тестирования. Работа по коррекции оптической дисграфии включает несколько составляющих: развитие высших зрительных функций, моторной координации, дифференциацию смешиваемых букв.

Общие сведения

Оптическая дисграфия – расстройство письменной речи, обусловленное отсутствием устойчивого зрительного образа буквы. В общей структуре нарушений письма оптическая дисграфия в чистом виде встречается значительно реже, чем другие формы: у 1,3% учащихся младших классов. Ошибки, которые ребенок допускает на письме, не связаны с состоянием устной речи или знанием правил орфографии, а вызваны недоразвитием оптико-пространственных функций. Этот же механизм лежит в основе зрительных трудностей при чтении ‒ оптической дислексии.

Оптическая дисграфия

Причины

Проблема оптической дисграфии возникает при недостаточном развитии зрительно-пространственных ориентировок, моторной координации. Это приводит к затруднению усвоения ребенком визуального и графического образа буквы, усложняет начальный этап обучения письму. Предпосылками дефицитарности зрительных представлений выступают факторы, приводящие к минимальной мозговой дисфункции:

- отягощенный антенатальный анамнез: внутриутробная гипоксия, действие на плод химических веществ (никотина, алкоголя, лекарственных и наркотических веществ), резус-конфликт, анемия и токсикозы беременной;

- перинатальные факторы риска: преждевременные роды, кесарево сечение, внутричерепные родовые травмы;

- постнатальные поражения: нейроинфекции, дистрофии, ЧМТ, интоксикации.

Перечисленные вредности оказывают повреждающее влияние на мозговые центры, обеспечивающие зрительную координацию процесса письма. Кроме органических причин в периоде раннего детства существенное влияние на развитие ребенка оказывают социальные факторы. Для последующего формирования оптической дисфграфии наиболее значимы педагогическая запущенность, недоразвитие мелкой моторики, неблагоприятный микроклимат в семье, госпитализм. Зеркальное письмо часто встречается у левшей.

Патогенез

Исследователи, занимающиеся изучением оптической дисграфии, связывают ее механизм с неспособностью головного мозга быстро и точно переработать поступающую визуальную информацию. В ряде научных наблюдений экспериментально подтверждена недостаточность зрительного восприятия и контроля, рассогласованность зрительно-моторной координации.

Ведущим патогенетическим звеном в случае оптической дисграфии выступает неполноценность функционирования речезрительного анализатора, из-за которой страдают зрительные дифференцировки. Выявляются нарушения в таламусе, влияющие на скорость и качество обработки графических символов. В таких условиях затрудняется формирование зрительно-кинетической схемы буквы и целостного образа слова.

Классификация

В структуре оптической дисграфии выделяют три подвида, различных по механизму и типу допускаемых ошибок. Они могут встречаться как независимо друг от друга, так и сочетаться между собой или с другими формами дисграфии:

- литеральная дисграфия – неправильное начертание изолированной буквы;

- вербальная дисграфия – замены и смешение оптически сходных букв в составе слова;

- зеркальное письмо – написание слов слева направо, «отраженное» (повернутое в противоположную строну) изображение букв.

Ряд авторов-исследователей в области современной логопедии одним из видов оптической дисграфии считают моторную (кинетическую) дисграфию. Она является следствием неподготовленности руки к письму: скованности, неловкости, невозможности выполнения дифференцированных движений. Это ведет к искажению моторной схемы буквы.

Симптомы оптической дисграфии

Предпосылки для последующего нарушения письма можно заметить еще в дошкольном возрасте. В процессе рисования дети плохо ориентируются на листе бумаги, изображают несоразмерные по масштабу детали. Для них характерна плохая зрительная память, неразвитость мелкой моторики, неточность представлений о цвете и форме предметов. Дети могут путать вилку и ложку, фломастер и карандаш, правую и левую руку.

В процессе овладения письмом в начальной школе у детей выявляются весьма специфичные ошибки, связанные с трудностями усвоения графических символов. Для оптической дисграфии типичны зрительные, моторные, зрительно-пространственные, зрительно-моторные ошибки:

- замены оптически похожих букв, различающихся надстрочно и подстрочно расположенными элементами (друг – вруг, опушка-опишка);

- замены букв, состоящих из похожих, но различных по количеству элементов (молоко – момоко);

- пропуски элементов при соединении букв в слово или дописывание лишних элементов;

- написание букв в зеркальном отображении (с, э, е);

- неправильное расположение элементов букв (т – пп, х–сс);

- разная величина букв (микрография и макрография), смешение строчных и заглавных букв;

- несоблюдение линии строки, наклона букв, интервала между словами (слишком большое или маленькое расстояние).

У ребенка с оптической дислексией страдает навык чтения. Отмечается неправильное опознавание букв, чтение справа налево, пропуски слов, чтение только одной половины слова или фразы.

Осложнения

Основное следствие любой дисграфии, в том числе оптической – это школьная неуспеваемость. К ребенку приклеивается ярлык «отстающего» по русскому языку и литературе. Мотивация к обучению снижается, каждый классный урок и домашнее задание вызывает стресс. Закрепляется нежелание посещать в школу, формируются невротические реакции, замкнутость, агрессивность. Могут возникать конфликты с педагогами.

Диагностика

Диагностику оптической дисграфии проводит школьный логопед. Желательно, чтобы специалист обладал навыками нейропсихологического обследования. На первом этапе выполняется анализ письменных работ учащихся с целью выявления типичных дисграфических ошибок. Дальнейший алгоритм предполагает:

- Исследование неречевых функций. При оптической дисграфии необходима оценка зрительных функций, зрительно-пространственного гнозиса, моторной координации. Ребенку предлагается, как можно более точно воспроизвести рисунок по образцу, дорисовать недостающие части целого, опознать «зашумленные» картинки, найти тень предмета. Изучается кинестетический и динамический праксис, конструктивная деятельность.

- Исследование письма. Включает задания на списывание печатных и рукописных букв, слогов, предложений, текста. В рамках диагностики проводятся слуховые диктанты, изложения, анализируется самостоятельное письмо учащегося.

- Исследование навыка чтения. Ребенку предлагается прочесть текст вслух, ответить на поставленные логопедом вопросы, пересказать. На данном этапе уделяется внимание способу, беглости, правильности чтения, пониманию прочитанного.

Все предъявляемые тесты при оптической дисграфии обнаруживают слабую зрительную и кинестетическую память, плохую пространственную ориентировку, инертность моторного стереотипа. Дифференциальная диагностика осуществляется с другими видами дисграфии: акустической, артикуляторно-акустической, аграмматической, на почве нарушения аналитико-синтетической языковой деятельности, дизорфографией

Коррекция оптической дисграфии

Логопедические занятия по преодолению оптической формы дисграфии носят мультимодальную направленность. При этом чрезвычайно важно взаимодействие логопеда, педагога начальной школы и родителей. Коррекционная работа включает следующие направления:

- Развитие зрительных функций (гностических, мнестических). Проводится работа над расширением объема зрительной памяти, уточнением цветов и формы предмета. Ребенка учат узнавать предметы по контуру, выделять наложенные друг на друга изображения. В дальнейшем акцент смещается на узнавание и дифференциацию сходных букв, соотнесение образа буквы с предметами.

- Формирование пространственных представлений. У детей с оптической дисграфией необходимо развивать пространственную ориентацию в окружающей среде, на собственном теле, на тетрадном листе. В рамках данного направления работают над дифференциацией понятий «слева-справа», «вверху-внизу», «спереди-сзади». Анализируют взаимное расположение предметов, букв, цифр.

- Развитие графомотрных навыков. На начальном этапе выполняют упражнения пальчиковой гимнастики, самомассаж и массаж кистей, ладоней, суджок-терапию. Для подготовки кисти к письму полезны игры с использованием мелких предметов, лепка, штриховка, обводка по контуру и трафарету, собирание мозаики и конструкторов. Затем переходят к графическим диктантам, отработке написания элементов букв.

- Формирование буквенного гнозиса. В рамках этого направления решается задача дифференциации букв, имеющих сходство по оптическим и кинетическим признакам. Учащиеся упражняются в конструировании букв, складывании букв из отдельных элементов, их узнавании на ощупь и пр. Доказанной эффективностью обладает корректурная проба Бурдона.

На заключительном этапе закрепляют связи между звуком и его графическим символом. Для тренировки используют различные письменные упражнения. Целесообразно приучать ребенка к письму с проговариванием сначала вслух, затем «про себя».

Прогноз и профилактика

Эффективность устранения оптической дисграфии зависит от комплексности подхода, учета всех механизмов нарушения. При правильно выстроенной логопедической работе ко времени перехода ребенка из начального звена в среднее ошибки исчезают или их количество заметно сокращается.

Профилактика оптической дисграфии должна начинаться задолго до начала школьного обучения. Она заключается в развитии у дошкольников зрительного восприятия, пространственных ориентировок, моторных навыков. Для выявления детей, входящих в группу риска по формированию оптической дисграфии, перед поступлением в школу необходима консультация логопеда.

|

Литература 1. Дисграфия: диагностика, профилактика, коррекция/ Парамонова Л.Г. — 2006. 2. Моторная и оптическая дисграфия (Диагностика, профилактика, коррекция)/ Суслова С.В.// Начальная школа плюс до и после. – 2008 ‒ №9. 3. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий с младшими школьниками/ Мазанова Е.В. — 2006. |

Код МКБ-10 R48.8 |

Оптическая дисграфия — лечение в Москве

Григорьева Т.В., Александрова Г.А., учителя-логопеды ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района

Трудности овладения письмом, различные виды дисграфий – явление нередкое в начальной школе. Они обнаруживаются в первом классе и в значительном числе случаев сохраняются и позднее, отчетливо проявляясь при повышении требований к письменной речи.

При анализе дисграфий педагоги, логопеды и психологи выделяют их разные варианты, в основе которых лежат такие механизмы, как:

- трудности фонематического анализа,

- смешение близких по артикуляции звуков,

- трудности овладения зрительным образом буквы и смешение букв, близких по написанию и др.

- в письме могут отражаться дефекты развития речи ребенка, трудности языкового анализа, речевого внимания.

Исследования Р.Е. Левиной, Г.А. Каше, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой, Р.И. Лалаевой и др. показали, что около 25% учащихся массовой школы страдают нарушениями письма и чтения при обучении в начальных классах.

1. Понятие о дисграфии

Дисграфия – это частичное, специфическое нарушение процесса письма. Письмо представляет собой свободную форму речевой деятельности, многоуровневый процесс.

В нем принимают участие различные анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, общедвигательный.

У детей-дисграфиков отмечается несформированность многих высших психических функций: зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений, слухо-произносительной дифференциации звуков речи, фонематического, слогового анализа и синтеза, деления предложений на слова, лексико-грамматического строя речи, расстройства памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы. Нарушения письма также могут быть обусловлены и несформированностью произвольной моторики, недостаточностью слухомоторных координации и чувства ритма.

Возможно сочетание дисграфии со снижением слуха или зрения, двуязычием в семье, нерегулярностью школьного обучения.

Основными симптомам дисграфии являются специфические (т.е. не связанные с применением орфографических правил) ошибки, которые носят стойкий характер.

2. Как устранить дисграфию и возможно ли это?

При определенных усилиях, как со стороны родителей, специалистов так и самого ребенка дисграфию можно скорректировать и вылечить.

На исправление дисграфии могут потребоваться месяцы и годы систематических занятий. Но эти труды будут вознаграждены, ребенок сможет полноценно обучаться в обычной школе и стать полноценным членом общества, обычным ребенком.

Дисграфия –это не приговор. С этим можно жить, но задачей родителей и педагогов должно стать — преодоление этого недуга. В настоящее время разработано множество методик и упражнений для устранения дисграфии.

В подтверждение этим словам можно назвать несколько имен известных людей, страдающих от дислексии и дисграфии.

Вот небольшой список имен: Ганс Христиан Андерсен, Альберт Эйнштейн, Том Круз, Уолт Дисней, Федор Бондарчук, Владимир Маяковский, Мерлин Монро.

3. Что делать родителям и учителю?

Устранение такой проблемы в одиночку невозможно: родители, учителя и врачи должны объединяться и договориться о своих действиях. Назначить лечение, выполнять определенные упражнения.

Возможно ребенка стоит перевести в другую школу, специализированную или нанять репетитора, который сможет профессионально выполнять упражнения с ребенком дома.

Важно помнить, что дисграфик очень часто остро чувствует свою проблему и боится вновь проявить ее: пропускает уроки, теряет тетради по русскому языку, мало общается.

Задача взрослых – оказать психологическую поддержку.

4. Как распознать дисграфию?

На что обратить особое внимание:

- Если ваш ребенок левша

- Если ваш ребенок переученный левша

- Если ваш ребенок посещал логопедическую группу

- Если в семье говорят на двух или более языках

- Если ваш ребенок слишком рано пошел в школу (неоправданно ранее обучение грамоте иногда провоцирует возникновение дисграфиии. дислексии). Происходит это в тех случаях, когда у ребенка еще не наступила психологическая готовность к такому обучению.

- Если у вашего ребенка есть проблемы с памятью вниманием.

- Смешение букв по оптическому сходству б-п т-п а-о

- Ошибки, вызванные нарушением произношения. (суба –шуба)

- При нарушенном фонематическом восприятии смешиваются гласные о-у е-парные звонкие и глухие согласные свистящие и шипящие (тыня-дыня)

- Пропуски букв слогов, недописывание слов (прта-парта)

Наиболее обоснованной является психолингвистическая классификация дисграфий, которая разработана сотрудниками кафедры логопедии РГПИ им. Герцена.

5. Выделяются следующие виды дисграфий:

- Акустическая

- Артикуляторно-акустическая

- Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза

- Аграмматическая

- Оптическая дисграфия.

Артикуляционно-акустическая дисграфия

В основе ее лежит отражение неправильного произношения на письме, опора на неправильное проговаривание. Опираясь в процессе проговаривания на неправильное произношение звуков, ребенок отражает свое дефектное произношение на письме.

Артикуляционно-акустическая дисграфия проявляется в смешениях, заменах, пропусках букв, соответствующих заменах и пропусках звуков в устной речи.

Чаще всего наблюдается при дизартрии, ринолалии, дислалии полиморфного характера.

Иногда замены букв на письме остаются ипосле того, как они устранены в устной речи

Дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания (дифференциации фонем), по традиционной терминологии – это акустическая дисграфия.

Проявляется в заменах букв, соответствующих фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся правильно. Чаще всего заменяются буквы, обозначающие следующие звуки: свистящие и шипящие, звонкие и глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав(ч-ть, ч-щ, ц-т, ц-с). Этот вид дисгафии проявляется в неправильном обозначении мягкости согласных на письме вследствие нарушения дифференциации твердых и мягких согласных («писмо», «лубит», «лижа»). Частыми ошибками являются заменыгласных даже в ударном положении, например, а-у (туча – «точа»), е-и (лес – «лис»).

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза.

В основе ее лежит нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: деление предложений на слова, слогового и фонематического анализа и синтеза.

Недоразвитие языкового анализа и синтеза проявляется на письме в искажениях структуры слова и предложения. Наиболее сложной формой языкового анализа является фонематический анализ. Вследствие этого особенно распространенными при этом виде дисграфии будут искажения звукобуквенной структуры слова.

Наиболее характерны следующие ошибки; пропуски согласных при их стечении (диктант – «дикат», школа – «кола»); пропуски гласных (собака – «сбака», дома – «дма»); перестановка букв (тропа – «прота», окно – «коно»); добавление букв (таскали – «тасакали»); пропуски, добавления, перестановки слогов (комната – «кота», стакан – «ката»).

Нарушение деления предложений на слова при этом виде дисграфии проявляется в слитном написании слов, особенно предлогов, с другими словами (идет дождь – «идедошь», в доме – «вдоме»); раздельное написание слова (белая береза растет у окна –«белабезаратет ока») раздельное написание приставки и корня слова (наступила – «наступила»).

Аграмматическая дисграфия

Она связана с недоразвитием грамматического строя речи: морфологических, синтаксических обобщений. Этот вид дисграфии может проявляться на уровне слова, словосочетания, предложения и текста и является составной частью лексико-грамматического недоразвития, которое наблюдается у детей с дизартрией, аллалией и у умственно отсталых.

На уровне предложения, аграмматизмы на письме проявляются в искажениях морфологической структуры слова, замене префиксов, суффиксов (захлестнула – «нахлестнула», козлята – «козленки»); изменении падежных окончаний («много деревов»); нарушении предложных конструкций (над столом – «на столом»); изменении падежа местоимений (около него – «около ним»); числа существительных («дети бежит»); нарушении согласования («бела дом»); отмечается также нарушение синтаксического оформления речи, что проявляется в трудностях конструирования сложных предложений, пропусках членов предложения, нарушении последовательности слов и предложений.

Оптическая дисграфия

Этот вид дисграфии связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме.

Чаще всего заменяются графически сходные рукописные буквы, состоящие из одинаковых элементов, но различно расположенных в пространстве(в-д, т-ш) включающие одинаковые элементы, но отличающиеся дополнительными элементами(и-ш, п-т, х-ж, л-м); зеркальное написание букв, пропуски элементов, особенно при соединении букв.

6. Преодоление ошибок на письме у детей младшего школьного возраста

При коррекции дисграфии проводится работа по развитию и уточнению пространственно-временных представлений.

Необходимо осознание ребенком схемы собственного тела, определение направлений в пространстве.

Примеры таких упражнений:

Дифференциация правых и левых частей тела начинается с выделения ведущей правой руки.

- Показать какой рукой надо кушать, писать, рисовать, здороваться, и сказать, как называется эта рука. Затем дети должны поднять правую руку и назвать ее. Показать левую руку. Поднять то правую, то левую руку. Показать карандаш то правой, то левой рукой и т.д.

- Определение направлений в пространстве.

- Уточнение пространственных взаимоотношений:

–стоя в колонне назвать стоящего впереди, стоящего сзади;

- Знакомство со схемой тела, стоящего, напротив.

- Последовательность числового ряда на примере чисел первого десятка: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

- «Вернуть число на место».

- Графическое воспроизведение направлений.

- Исправить замеченную ошибку в перечне дней недели, летних месяцев и тп.

Коррекционная работа на фонетическом уровне

Проводится коррекционная работа на фонетическом уровне. Работа на фонетическом уровне включает два основных направления:

1) Развитие звукового анализа слов (от простых форм к сложным);

2) Развитие фонематического восприятия, т.е. дифференциация фонем, имеющих сходные характеристики.

Фонематические представления формируются у детей в результате наблюдений за различными вариантами фонем, их сопоставления и обобщения. Так складываются константные фонематические представления – способность воспринимать каждый речевой звук в различных вариантах его звучания как тождественный себе.

Неоценимую роль в становлении константных фонематических представлений играют артикуляционные кинестезии.

По этой же причине с первых же занятий привлекается внимание детей к работе артикуляционного аппарата, чтобы сделать его в достаточной мере управляемым, приучать детей оценивать свои мышечные ощущения при проговаривании звуков, слов, связывая эти ощущения с акустическими раздражениями.

С этой целью в начальном периоде занятий отрабатывается артикуляция гласных первого ряда, а также тех согласных, произношение которых обычно не страдает (П, М, Н, Ф, Т, К…). Перечень этих согласных может быть расширен логопедом с учетом состояния произношения учеников в каждой учебной группе, На этой стадии работы не следует давать подробную характеристику артикулемы, достаточно фиксировать внимание детей на наиболее выразительных характерных ее признаках. Упражнения в узнавании и вычленении этих звуков в словах проводятся с опорой на громкое проговаривание, а при необходимости – и акцентированное произнесение искомого звука.

7. Виды письма

На протяжении первых трех лет обучения школьники упражняются в различных видах письма, каждый из которых имеет определенное значение для формирования навыков полноценной письменной речи, отвечая задачам обучения, закрепления и проверки соответствующих знаний и умений. Рассмотрим отдельные виды письма, преломленные к применительно к задачам логопедической работы.

Списывание: а) с рукописного текста, б) с печатного текста, в) осложненное заданиями логического и грамматического характера.

Списывание, как простейший вид письма наиболее доступен детям, страдающим дисграфией. Ценность его – в возможности согласовывать темп чтения записываемого материала, его проговаривания и записи с индивидуальными возможностями детей. Необходимо как можно раньше научить детей при списывании запоминать слог, а не букву, что вытекает из положения о слоге как основной единице произношения и чтения. Следовательно, специфической задачей письма становиться правильное послоговое проговаривание, согласованное с темпом письма.

Слуховой диктант со зрительным самоконтролем отвечает принципу взаимодействия анализаторов, участвующих в акте письма. После написания слухового диктанта, обходя учеников, логопед отмечает у себя и объявляет количество ошибок каждого из учеников. На несколько минут открывается текст диктанта, записанный на доске для исправления ошибок.

Это обстоятельство побудило к разработке новой, нетрадиционной формы письма под слуховую диктовку – графического диктанта.

Графический диктант выполняет контрольную функцию, но является щадящей формой контроля, так как исключает из поля зрения учащихся другие орфограммы. Графический диктант позволяет тренировать учащихся в различении смешиваемых звуков на таких сложных по звуковому составу словах, какие не могут быть включены в диктанты.

Перед детьми ставиться задача определять по слуху только изучаемые звуки, например, звонкий з и глухой с (случаи оглушения звонкого согласного на данном этапе не включаются в текст). Слова, не содержащие указанных звуков, при записи обозначаются прочерком; содержащие один из звуков обозначаются одной соответствующей буквой; содержащие оба звука – двумя буквами в той последовательности, в какой они следуют в составе слов. Если один из звуков встречается в слове дважды, то и буква повторяется.

Развитие и уточнение пространственно-временных представлений.

Последовательность во времени звуков и слогов, составляющих слово, а также временная последовательность слов, составляющих фразу, в письме находит отражение в соответствующей пространственной последовательности букв, слогов, слов, располагающихся на строках тетради или записи. Упражнения в определении последовательности в пространстве и времени создают основу для воспитания звуко-слогового и морфемного анализа слов.

Исходным в работе по развитию пространственных ориентировок является осознание детьми схемы собственного тела, определение направлений в пространстве, ориентировка в окружающем «малом» пространстве

Своеобразным продолжением развития пространственных дифференцировок становиться изучение темы «Предлоги» (тех из них, которые имеют конкретное пространственное значение).

Во всех упражнениях главной целью является закрепление связи между фонемой – артикулемой – графемой – кинемой.

Упражнения:

Гласные звуки: 1. Узнавание гласного звука (на слух). 2. Вычленение гласного звука (на слух). 3. Из ряда гласных (в начальной позиции).

Из серии слогов с повторяющимся гласным звуком: Из слова (в начальной позиции, под ударением).

Согласные звуки: Рассмотреть артикуляцию отдельных согласных звуков,произношение которых доступно всем учащимся (выделить существенные артикуляторные признаки для формирования звукопроизносительных дифференцировок).

Для узнавание согласного звука (на слух) может проводиться ряд упражнений: уточнение артикуляции парных звуков, сопоставление звуковпо артикуляции (что общее и чем отличаются), соотнесение звуков с буквой, чтение слогов хором, поэлементна запись букв с проговариванием, выборочный диктант слогов.

Здесь также проводятся занятия по вычленению фонем из слогов, из слов, запись их под диктовку, сопоставление слов-паронимов по смыслу и звучанию. Проводится запись текстов для графического диктанта. Запись слов в две колонки по наличию парных звуков. Как итоговое занятие на фонетическом уровне проводятся слуховые диктанты.

Коррекционная работа на лексическом уровне.

Начинать эту работу следует с выяснения и пополнения объема словарного запаса у учеников на предлагаемом примерном перечне тем. Основные задачи лексической работы:

1) количественный рост словаря (за счет усвоения новых слов и их значений);

2) качественное обогащение словаря (путем усвоения смысловых и эмоциональных оттенков значений слов, переносного значения слов и словосочетаний);

3) Очищение словаря от искаженных, просторечных и жаргонных слов.

Ученики упражняются в слоговом и морфемном анализе и синтезе слов; наблюдают явления многозначности, синонимии, антонимии и омонимии, как слов, так и морфем.

Проводиться работа по выявлению активного словарного запаса учащихся.Для этого проводиться ряд игр – заданий – сравнить: по вкусу, цвету, ширине и т.д., назвать действия с перекидыванием мяча (метель что делает? – метет).

Проводиться работа по уточнению и расширению словарного запаса учащихся:

–синонимы (в словосочетаниях указать близкие по значению слова, указать 4-е «лишнее» слово);

–антонимы (найти в тексте слова, имеющие противоположное значение, указать слова-антонимы в пословицах, подбор антонимов в тексте);

–омонимы (из словосочетаний составить предложения), в тексте найти слова, звучащие одинаково, объяснить значение выделенных слов в тексте, в пословицах объяснить прямой и переносный смысл выражений).

При обучении слоговому анализу и синтезу слов проводиться ряд занятий: составление слов и слогов, деление слов на слоги.

Для этого проводиться ряд упражнений:

Деление на слоги, добавь слог, чтобы получилось слово, игра «много-один», «цепочка слов».

Проводиться работа по теме «Ударение в слове», по безударным гласным, по составу слова (корень слова, приставка, суффикс).

Коррекционная работа на синтаксическом уровне.

Основные задачи работы;

1) Преодоление и предупреждение ошибочных словосочетаний в речи учащихся, усвоение ими сочетаемости слов, осознанное построение предложений.

2) Обогащение фразовой речи учеников путем ознакомления их с явлением многозначности, синонимии, антонимии, омонимии синтаксических конструкций.

Помните!

Не так важно научить детей, как важно создать ситуацию, в которой ребенок просто не сможет не учиться и будет делать это с удовольствием.

Американский психолог К. Роджерс

Библиография

- Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф. «Особенности восприятия пространства у детей» – М.: Просвещение, 1964.

- Боскис P.M., Левина Р.Е. «Нарушения письма при некоторых расстройствах артикуляции», М.: Известия АПН РСФСР, 1948, с.167–191.

- Бернштейн И.А. «О построении движения», М., Медгиз, 1947.

- М.В. Безруких «Леворукий ребенок в школе и дома»

- Визель Т.Г. «Аномалии речевого развития ребенка» – М., 1995.

- Волоскова Н.А. «Трудности формирования навыка письма у учащихся начальных классов», М., 1996.

- «Логопедия», Учеб. для студ. Дефектол. Фак. Пед. Высш. Учеб. заведений, /Под ред. Волковой Л. С, с.439, М., «Владос», 2002.

- «Логопедия» Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. дефектол. Фак. Пед. Вузов / Под ред. Л.С.Волковой, Нарушение письменной речи: Дислексия. Дисграфия. – 304с. – М.: «Владос», 2003.

- Гвоздев А.Н. «Вопросы изучения детской речи» – М., 1961.

- Грушевская М.С. «Результаты массового изучения письма младших школьников», Дефектология, 1981, №3с.32 -37.

- Гольперин П.Я. «Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий» /Исследование мышления в Советской психологии// Под ред. Е.В. Шорохова, М., 1966.

- «Выявление недостатков речи у детей» – в сборнике: «Недостатки речи у учащихся начальных классов массовых школ». / Под ред. Р.Е, Левиной – М., «Просвещение», 1965, с.150–165.

- Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. «Исправление и предупреждение дисграфии у детей». Москва 1972.

- Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи у учащихся начальных классов» – «Владос», 2004.

- Жинкин Н.И. «Механизмы речи» М., 1958.

- Жинкин Н.И. «Язык. Речь. Творчество» М., «Лабиринт» 1998.

- Жуйков С.Ф. «Формирование орфографических действий у младших школьников» М.: «Просвещение», 1965, 355с.

- Жуйков С.Ф. «Пути повышения эффективности обучению грамматике и правописанию» – в книге: «Пути повышения качества усвоения знаний в начальных классах» /Под ред. Д.И.Богоявленского и Н.А.Менчинской – М: АНН РСФСР, 1962, с.28–95.

- Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Преодоление общего недоразвития у дошкольников» – М., 1990.

- Зиндер Л.Р. «Языковая система речевой деятельности» /Под ред. ЩербаЛ.В., сб. работ 1974.

- Зиндер Л.Р. «Очерк общей теории письма», Л., 1987.

- «Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция»: Учебное пособие / Под общ. Ред. Канд. Пед. наук, доцента О.Б.Иншаковой – М.: Изд-во НПО «МОДЭК», 2001.

- Иншакова О.Б. «Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5–7 лет» – М., Владос, 2003.

- Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» – М., 2000

- Каноныкин Н.П., ЩербаковаН.А. «Методика преподавания русого языка в начальной школе». Пособие для учителей начальной школы. Изд. 5-е, перераб.,: Учпедгиз, 1955, 644с.

- Корнев А.Н. «Нарушения чтения и письма у детей», С-П, Дом «МиМ», 1997.

- Каше Г.А. «Формирование произношения у детей с общим недоразвитием речи» – М: АПИ РСФСР, 1962, с.106.

- Каше Г.А. «Предупреждение нарушений чтения и письма у детей с недостатками произношения», Реф. докладов совещания – семинара по вопросам логопедической работы в массовой школе, М. 1963, с.17–20.

- Колповская И.К., Спирова Л.П. «Характеристика нарушений чтения и письма» – в книге: «Основы теории и практики логопедии» – М.: «Просвещение», 1968, с 166–190.

- Лалаева Р.И. «Нарушения чтения и письма, их коррекция у младших школьников», С-П, Союз, 1999.