Вам хотя бы раз говорили о том, что на ошибках учатся? Разница лишь в том, что умный человек учится на чужих ошибках, а глупый — на своих. А что будет, если мы вам скажем, что это не совсем правда, и ошибки в целом имеют слабый образовательный потенциал. Разбираемся, что мешает людям учиться на чужих ошибках и как с этим справиться.

Ошибки и мозг

На сегодняшний день проведено множество экспериментов с целью узнать, как происходит обучение на практике. Ученые уже выяснили, что важную роль для формирования знания в долгосрочной памяти играет повторение и награда.

Ученые из Массачусетского Технологического Института так в ходе эксперимента над приматами с применением МРТ выяснили, что наиболее ярким стимулом для обучения была награда за правильный ответ. Когда примат, правильно выполнивший задание от организаторов эксперимента, получал награду, его нейроны (светившиеся во время правильного ответа), продолжали активность еще несколько миллисекунд. Но ведь все время давать правильные ответы невозможно.

Ошибки также заставляют наш мозг работать и обучаться, но процесс этот идет гораздо сложнее и витиеватее. Когда мы совершаем ошибку, если выбрать рациональный сценарий, то мы должны проанализировать весь свой опыт: последствия ошибки, предпосылки, что заставило нас выбрать конечное решение и так далее.

Иногда к ошибкам добавляется еще и эмоциональная составляющая, которая либо помогает нам как следует прочувствовать и закрепить полученный опыт, либо — вовсе вышибает пробки и разносит по кирпичикам все эмоциональное спокойствие — вспомните хотя бы себя во время важных экзаменов и что происходило в это время с вашими знакомыми-отличниками.

И таким образом, анализируя и прорабатывая свой опыт, мы приходим к умозаключениям и логическим цепочкам, которые в конце концов имеют шанс быть запомненными. Если этого не произойдет, велика вероятность, что мы с размаху прыгнем на те же грабли. Но с чужими ошибками все еще сложнее.

Что нам мешает учиться на чужих ошибках?

Любое изучение чужого опыта, даже когда мы получаем его из первых рук, может быть искажено в силу «трудностей перевода». Мы можем изучать ошибки человека, который нам не близок по своему мировоззрению, и это различие может сыграть важную роль в формировании опыта. Например, в школе ребенку-отличнику предлагают «учиться на ошибках», ставя в пример ребенка с более низкой успеваемостью. На примерах работы второго ученика разбираются нерешенные большинством примеры, но отличник, наблюдающий это, скорее всего будет сидеть и думать: «Ну я же не тупой, чтобы так ошибиться».

С похожей мыслью уже в более взрослом возрасте люди слушают истории знакомых, попавших в токсичные отношения или обманутых мошенниками. Отсутствие эмпатии, нежелание признавать, что человек и сам может оказаться в такой же ситуации, совершить ту же ошибку, не дает в полной мере воспринять чужой опыт.

К тому же, человек может совершить системную ошибку выжившего. То есть, изучая только опыт другого человека, как свершившийся факт, вы запомните только один сценарий, и — возможно — будете просто повторять чужие ошибки, вместо того, чтобы избегать их или в крайнем случае совершать свои.

Однако никто не говорит, что чужие ошибки полностью бесполезны. Просто к ним нужен особенный подход.

Во-первых, пересмотрите свое отношение к ошибкам в целом

Как дети строгой системы, в которой ты либо отличник, либо — будущий дворник, мы часто склонны преувеличивать масштабы трагедии, когда речь идет об ошибках. Ко многим из них можно относиться по-философски, как к полезному опыту, будь то опрометчивое желание надеть носки разного цвета или заказать капучино, несмотря на непереносимость лактозы.

Во-вторых, включайте эмпатию

Изучение чужого опыта можно сравнить с чтением книги, если сюжет или переживания главного героя вас не увлекают, то вы не сможете запомнить и — впоследствии — проанализировать его опыт.

В-третьих, мыслите шире рассказанной истории

Одинаковые ошибки могут приводить к различным последствиям, поэтому не ожидайте, что опыт вашего знакомого в точности повторится и у вас. Помните, что одних героев, съевших отравленное яблоко, может спасти поцелуй любви, в то время как другим понадобится активированный уголь.

Истории на дорожку №14

В России живут гениальные люди

Я из Саратова, но сейчас учусь во Франции. В очередной раз, мы с подругой возвращаемся в Париж. В аэропорту нас встречает друг. Он француз и, как любой француз, любит покушать. Он пригласил нас вечером на ужин и попросил приготовить какое-нибудь русское блюдо на аперитив. Мы, недолго думая, решили приготовить салат Оливье. Причем друг удивился, что у русского салата — французское название. Так как мы снимаем очень маленькую квартиру, мы решили готовить у друга (его зовут Сириль). Мы зашли в ближайший магазин, купили продукты и пошли к нему. На улице моросил дождь.

Мы зашли домой, я сразу поставила варить овощи и яйца. Открыли бутылочку Бордо. И тут я понимаю, что не засекла время варки яиц.

Я встаю, беру столовую ложку, вылавливаю одно яйцо, кладу на стол и резко кручу. Яйцо крутится быстро, я понимаю, что оно сварилось «вкрутую» и можно выключать. Сливаю горячую воду, заливаю холодной и сажусь опять за стол. Онемевший Сириль смотрит на меня, он застыл с фужером вина и молчит. Я тоже молчу и жду его дальнейшей реакции, так как не понимаю, в чем дело. Сидим как идиоты. Через секунд 10 он выдает: «Ты зачем крутила яйца?».

Я на полном серьезе отвечаю: «Забыла засечь время и хотела проверить их готовность». Он впадает в окончательный шок, затем, залпом выпив стакан и видимо сделав какие-то умозаключения, говорит: «То есть ты утверждаешь, что сырые и вареные яйца крутятся с разной скоростью?» Я говорю: «Ну да!».

Тут начинает смеяться подруга, я тоже понимаю, в чем дело. Сириль сидит в шоке… «Да такого не может быть!» — выдает он, наконец. Я решаю доказать, что он не прав. Ищу сырые яйца в холодильнике, чтобы провести эксперимент, а их нет (во Франции яйца в основном продают в упаковках по 4 штуки). Решаем пойти в магазин и купить еще.

На улице уже дождик не моросит, там ливень! Пофиг! Взяли зонт (один на троих) и пошли, по дороге он встретил 2 однокурсников и рассказал им всю ситуацию, они заинтересовались (естественно не поверили!) и тоже решили пойти с нами. Мы купили яйца и возвращаемся домой.

Одному из друзей Сириля звонит его девушка и говорит, что она с братом и двумя подругами уже его ждет, а он говорит: «Я немного задержусь, мы встретили Сириля и хотим провести эксперимент». Рассказывает им ситуацию. Те тоже заинтересовались и сказали, что через 10 минут подъедут. Мы решили их подождать на улице.

Стоим… Ливень, пять человек под одним зонтом и в руке яйца. Мимо шла молодая пара, оказалось соседи Сириля. А французы любопытные блин! Тоже поинтересовались: «Чего ребята мокнете? Ключи забыли?» наши друзья-французы уже хором и наперебой рассказывают историю про яйца и про готовящийся эксперимент. Сириль и их приглашает!

Наконец-то, подъехали ребята, которых мы ждали, и мы целой толпой идем «крутить яйца»! Я положила на стол два яйца: одно — вареное, другое — сырое. И такая гордая говорю: «Смотрите!». И кручу яйца. Естественно яйца крутились с разной скоростью, и сырое крутилось намного медленнее. Так они мне сказали, что я мухлюю, что я специально кручу с разной силой.

Никто из французов не поверил, что у них разная скорость. Они говорили, что одинаковые яйца по весу и форме крутиться должны одинаково (плохо у них с физикой совсем). Я говорю: «Давайте теперь сами пробуйте!» И тут началось! Они начали подходить и крутить яйца.

Представляете себе картину: Париж, кухня, очередь из французов к столу, на котором крутят яйца! Когда очередной француз крутил яйца и понимал, что они действительно крутятся с разной скоростью, он отходил в сторону, наливал стакан вина и молча смотрел на остальных. И в глазах такааааая задумчивость, как будто смысл жизни поменялся.

В конце «кручения яиц» мне один парень сказал: «Русские — это гениальные люди!», на что я ответила: «Мы сами удивляемся своей жизни», и, воодушевленная такой фразой, решила показать ролик про Россию, где переворачивается грузовик с коровами, и женщина отрывает бампер у автомобиля.

Француз долго молчал, а потом говорит: «В России живет просто необыкновенный народ.

И знаешь, что? Мне искренне жаль Америку, она от вас ожидает одно, а вы ей в ответ — совсем другое. Я бы очень хотел, чтобы Франция и Россия жили дружно, потому что Франции с Вами нельзя ссориться. Один раз воевали и больше не хотим. Вашу логику вычислить невозможно».

Мое самолюбие очень тронули эти слова, и мы счастливые пошли допивать Бордо.

*****

Недавно у нас был гололед. Так вот, стою я, значит, на остановке после универа, жду нужный транспорт. Мимо прошли 2 парня (лет 25-27) один из них эпично подскользнулся и упал прямо поперёк бегущим людям, опаздывающим на автобус. Один дядечка решил его не оббегать и просто перепрыгнул. Дальше произошло то, чего не ожидал никто: молодой человек стал кричать: «Перешагни обратно!» Бедный мужчина забыл, куда опаздывал и выполнил просьбу истерившего под аплодисменты и смех людей на остановке.

*****

У деда в староверии на Причудье перестал работать телевизор. Старый, советский. Загрузил он его в люльку мотоцикла и в город повёз, за 40 километров. Очень удивились в ателье раритету. Спрятались в курилке и через розетку с дистанционным управлением с опаской включили. Телевайзер радостно зашипел и заработал. Ну, что делать, повез дед домой родимого.

Через полгода история повторилась. Опять телевизор в город прокатался напрасно. Осерчал дед, выматерил при всем народе кинескопного и пообещал следующий раз в озеро выкинуть. Пусть рыбы смотрят.

Но не испугался телевизор, через полгода заскучал по новому. И тогда дед нашел выход. Он теперь сажает телевизор в люльку и катает его вокруг деревни, километров пять, а тот полгода честно работает.

*****

Папа рассказал такую историю. Был он тогда классе в 8-9. Классный руководитель у них вела русский язык и литературу и просто тащилась от Пушкина. Всегда его стихи цитировала, в пример ставила, говорила, что Пушкина чуть ли не вдоль и поперёк знает. Фразу «Пушкин — наше всё» мой папа слышал каждый день, а иногда и по несколько раз.

Задала она как-то на дом выучить стихотворение, на свой выбор. Папа всегда был хулиганом, поэтому решил порадовать свою классную: выучил стихотворение её любимого Пушкина — длинное такое, с выражением учил (до сих поре его, кстати, помнит и читает отлично). Начинает рассказывать, а автора забыл назвать. Рассказал хорошо, даже очень, сам не ожидал, а она на него смотрит как-то странно и спрашивает «А автор-то кто?». Мой папа понял, что не признала она солнце русской поэзии, и говорит: «Я. Я автор. А что?». Она его никогда не любила, поэтому, усмехнувшись, сказала: «Да, слабовато, ритм сбитый да и рифма так себе. Видно, что любитель писал, ты бы лучше математикой занимался, это у тебя лучше выходит». И поставила «4-».

Каково же было её удивление, когда на следующей неделе на её день рождения папа подарил ей сборник стихов Александра Сергеевича с этим стихом на первой странице.

*****

— Вы — быдло! Чернь! Да вы в ногах у меня будете валяться! Да одно мое слово и завтра все вы будете в очереди на биржу труда стоять!

Молодой парень, пьяный в зюзю, обливал грязью работяг, с которыми «трудился» в одном цеху. На работу его устроил его родной дядя, начальник производства. До этого дня племяш уже демонстрировал свое высокомерие и понты, но в этот раз алкоголь вообще сорвал планку.

Мастер, обнаружив его пьяным на рабочем месте, без разговоров, отправил домой трезветь, а тот в ответ взбесился. Возможно, он вообразил себя наследным принцем Монако, или альфа самцом, потому, что захлебываясь от ощущения собственной крутости, он продолжал орать, не только на мастера, но и на стоящих рядом женщин:

— Жирные коровы…

Мощная пощечина, отвешенная ему одной из работниц, по возрасту годившейся ему в матери, не дала закончить мысль «выдающемуся оратору современности». На глаза «прЫнца» навернулись слезы и с криком: — Ну, все! Вы попали! – он нетвердой походкой побежал к родному дяде жаловаться.

На следующий день, племянник, уволенный по статье «за пьянство на рабочем месте», на работу не вышел. Уволил его лично дядька, заставив сначала извиниться перед теми, кого этот родственничек оскорбил.

Почему люди так любят давать советы? Стоит ли учиться на «чужих ошибках»? Как себя вести с непрошеным советчиком? Как и когда можно давать советы? Разберемся!

Почему люди так любят давать советы? Стоит ли учиться на «чужих ошибках»? Как себя вести с непрошеным советчиком? Как и когда можно давать советы? Разберемся!

Знаменитые ведущие телешоу «Давай поженимся!» астролог Василиса Володина, актриса Лариса Гузеева и сваха Роза Сябитова: «Совет дороже золота!»

“Мне 30 лет. Мама меня очень любит, но я задыхаюсь от ее советов. В институт поступила по ее совету – на экономический факультет. Теперь парюсь в бухгалтерии и ненавижу свою работу. А ведь мечтала стать врачом! Вышла замуж по совету мамы, но не смогла с ним жить. Везде советы – на работе, дома, как одеваться, с кем встречаться, что делать! Как избавиться от непрошеных советов и не испортить отношения с советчиками? Анна, Тула.

Польза или вред?

В жизни у каждого свой путь и у каждого свои правильные решения. Совет можно воспринять как одно из мнений, но не как руководство к действию! Если вы привыкли слушать чужие советы, вы проживаете чужую жизнь.

Согласны ли вы с тем, что дурак учится на своих ошибках, умный – на чужих? Всегда ли это мудрость? А если то, что является для одного ошибкой, для другого становится правильным решением? Жизнь – не математика, где существует всего лишь одно решение. Иногда ошибка может стать началом новой лучшей жизни. Совет может принести и пользу, и вред, ведь советчик никогда точно не знает, какое решение лучше для данного человека в данный момент. Даже психологи не дают советов клиентам, а помогают принять свое решение.

Так что лучший совет – никогда не слушать чужих советов!

Чтобы непрошеный совет возымел силу, нужны две стороны. С одной стороны советчик – человек, который сомневается в вашей состоятельности жить своим умом и хочет решить все за вас. А с другой стороны – человек, который считает, что другим виднее, и полагается на чужой опыт.

Какие люди любят слушать чужие советы? Неуверенные в себе, инфантильные, зависимые, тревожные, желающие быть как все, боящиеся обидеть других. Что делать? Начинать проживать СВОЮ жизнь, не бояться совершать ошибки! На кону – ваше счастье, и никто другой не может лучше вас знать, что вам нужно!

Какие бывают советчики

Почему у человека возникает навязчивое желание давать советы? Из-за желания доказать свою значимость, превосходство, контролировать, опекать, манипулировать или решать проблемы за вас. Есть разные типы советчиков и методы их «обезвреживания».

Всезнайка

>Кто они: «опытные, пожившие люди» или люди, начитавшиеся книжек и сделавшие вывод, что уже все знают об этой жизни. У них на все есть готовый ответ, который они выдают не задумываясь. А потом доказывают, почему это так. Советы могут касаться всего: как готовить, подбирать гардероб, вести машину, лечиться и т.п.

>Что им нужно от вас: признание их значимости.

>Как себя вести: похвалите их ум, опыт, мудрость. Скажите, что учтете их советы и решение примите сами, когда будете готовы. Мелкие советы можно просто выслушать, выразив благодарность: пренебрежение «бесценным опытом» может обидеть советчика.

Советчик-опекун

>Кто они: родители, пожилые люди или «опекающие супруги».

Эти люди считают, что если вас не опекать, то с вами случится что-то плохое. Они не доверяют вам, не верят в вашу самостоятельность. Например, мама боится, что сын попадет в аварию, поэтому советует продать машину.

>Что им нужно от вас: спокойствие и возможность доверять.

>Как себя вести: убедите их, что способны сами справиться со своими задачами, что вам не грозит ничего плохого. Не тревожьте их подробностями вашей ситуации.

Советчик-манипулятор

>Кто они: эгоистичные люди, преследующие свои цели.

Не всегда совет дается ради вашего блага, часто бывает, что ради блага советчика. Манипуляция может быть даже неосознанной. Мама советует дочери уйти от бедного мужа и переехать к ней. Зачем, ради дочери? Или потому что одиноко маме? Муж советует жене уйти с работы и заниматься домом. А будет ли хорошо жене при явной пользе мужу – и дом обихожен, и жена всегда дома?

Прежде чем учитывать мнение советчика, подумайте, о вашем ли благе печется советчик?

>Что им нужно от вас: чтобы вы сделали все так, как нужно им.

>Как себя вести: четко скажите, что нужно вам, как вы намерены решить ситуацию и почему не можете воспользоваться советом. Но тем не менее поблагодарите советчика за участие.

Советчик-деспот

>Кто они: властные, деспотичные люди, принимающие решения за вас и настаивающие на этом. Это может быть семейный деспот или начальник. Такие советы больше похожи на приказы и требуют немедленного выполнения. Часто «советы» начинаются со слов «ты должна» и даже если их дают ради вашего блага, игнорируют ваши потребности. Например, отец настаивает на том, чтобы дочь вышла замуж за сына дипломата, игнорируя ее чувства к сокурснику.

>Что им нужно от вас: послушание, признание превосходства.

>Как себя вести: придется доказывать деспоту, что вы сами будете строить свою жизнь. Вы готовы пройти этот путь. Признайте опыт и мудрость советчика, поблагодарите.

Советчик-деятель

>Кто они: практичные люди с логическим складом мышления, обычно мужчины. Деятели считают примерно так: «есть проблема – есть решение». Если вы имели неосторожность рассказать о своей проблеме, деятель считает себя просто обязанным предложить решение.

>Что им нужно от вас: чтобы вы успокоились и воспользовались советом. Если этого не происходит, он не понимает: «что тебе еще нужно, я же сказал, что делать?»

>Как себя вести: объяснить советчику, что сейчас вас нужно просто выслушать, что вы благодарны ему за участие, а чуть позже, когда вы будете готовы, вы примете решение и учтете его мнение.

> Только цифры

41% людей постоянно прислушиваются к чужим советам.

24% людей предпочитают жить только своим умом.

33% людей сожалеют о том, что когда-то последовали советам.

17% людей сожалеют о том, что не послушались совета.

> Знаете ли вы…

Как правильно давать советы

Эти правила помогут вам грамотно и аккуратно высказать свое мнение.

1Давайте совет тогда, когда вас об этом просят. Спросите у человека, хочет ли он услышать ваше мнение.

2Если вы в курсе трудной ситуации человека, но он не делится с вами, не лезьте. Можно так: «Я вижу, что с тобой что-то происходит. Ты грустный. Может, хочешь что-то рассказать?»

3Помните о принципе «Не навреди». Подумайте, не принесет ли вред ваше вмешательство в жизнь другого.

4Сдерживайте эмоции. Если вы раздражены или обижены, вы можете быть субъективным. Или можете заразить своими эмоциями человека.

5Когда даете совет, не унижайте, проявите участие, а не превосходство. Позиция «Я знаю, как лучше, ведь ты неспособен…» вызывает сопротивление или подавляет волю.

6Выбирайте место и время. Не вовремя данный совет может быть не услышан или может раздражать. Делайте это тет-а-тет, когда между вами есть взаимопонимание.

7Если вы не уверены, что человек хочет услышать от вас прямую инструкцию к действию, расскажите ему историю, где герой попал в подобную ситуацию и поступил определенным образом. Если это близко человеку, он вас услышит.

Многие твердят, что лучше на чужих ошибках учиться. Мол, почитайте романы, любовные истории, автобиографии людей, чьи-то воспоминания, дневники – и вынесите для себя уроки, чего нужно делать, а чего не нужно. Но, как показывает жизнь, такой опыт бывает редко полезным. Люди стремятся учиться на чужих промахах лишь потому, что боятся их совершать. А это трусость. Все люди разные, у каждого свои трудности. С одними проблемами вы можете столкнуться, а с другими – нет. Тогда зачем изучать жизненные трудности всего человечества?

Лучше на чужих ошибках учиться или на своих?

Как многие не верят в то, что не видят и не чувствуют, так большинство не может выучить урок, пока сами его не пройдут. Вспомните многочисленные истории, как «мама мне говорила, а я не послушался». Почему так происходит? Человеку самому нужно понять, что нужно и не нужно, что важно и не важно, что он ценит и чего не ценит. Пока вам говорят, вы лишь слушаете. Но как только проблема случается, вы теряетесь, хотя раньше знали правильный ответ на свой вопрос.

Пока люди учатся на чужих ошибках, они боятся совершать свои. Со стороны смотреть намного безопаснее, чем самому попасть в «яму». Когда человек сталкивается с расхожей проблемой, он напрочь забывает все, что раньше знал. Он поддается сиюминутным чувствам и эмоциям, совершая действия, которые ему приходят в голову. Зачастую люди совершают глупости, хоть раньше и рассуждали разумно.

Пока человек сам не пройдет некую сложную ситуацию и не сделает для себя определенные выводы, не сможет учиться. Невозможно научиться на чужих ошибках, поскольку они чужие, а не личные. Эти ситуации не затрагивают чувства, эмоции, ум. Человек не проживал тех трудностей, которые переживали другие. А значит, он не понимает, почему должен поступать так, а не иначе. Почему она должна прощать мужу измену, а не уходить от него? Почему он должен терпеть критику своего начальника, а не бросать работу? Почему ребенок не может взять себе в кроватку все игрушки, а только одну? Пока человек сам не попадет в ситуацию, когда ему нужно что-то решать, предпринимать и делать, не вынесет лично для себя урок. Вот почему многократно повторяются одни и те же сложные истории у разных людей. Человек учится не на чужих ошибках, а только на своих.

На чужих ошибках можно и очень удобно делать умозаключения. Можно рассуждать и даже стараться что-то для себя решить. Многое можно прочесть; как избежать конфликта, как бороться с ленью и даже как стать успешным. Но когда непредвиденное случается лично, лишь от человека зависит, как он поступит. Зачастую люди напрочь забывают опыт других и совершают ошибки, типичные для всех.

Когда мы только начинаем свой жизненный путь, мы познаем мир со слов родных и близких. Именно они говорят нам, что соседский мальчик попал в аварию, перебегая дорогу, или то, что они в детстве пробовали на спор засунуть в рот лампочку и не смогли вытащить ее обратно без посторонней помощи, обращая наше внимание на серьезные последствия этих необдуманных поступков. Мы учимся на чужих ошибках и уже не повторяем их. На таком принципе строится любое обучение: нам говорят то, что уже известно и проверено методом сотен проб и ошибок, а мы применяем уже готовые сведения на практике и не повторяем путь их создателей. Поэтому я считаю, что человек может и должен учиться таким образом.

Примеры, подтверждающие данную мысль, можно найти в романе Толстого «Анна Каренина». Константин Левин видит, как спился и деградировал его брат Николай. Из доброго и порядочного человека он превратился в ничтожного и отталкивающего пьяницу, дни которого сочтены. Младший брат оказался умнее: он тщательно следил за здоровьем, занимался гимнастикой, избегал вина и продажных женщин, занимался хозяйством вдали от суетного и порочного городского мира. Чтобы понять, что невоздержанное и безответственное поведение в сочетании со спиртным губит душу и тело человека, Константин не пробует этого сам, ему достаточно проанализировать ошибки брата и постараться их не повторить, что он и сделал, как мы знаем.

Другой пример мы можем найти в романе Достоевского «Преступление и наказание». Мармеладов стал алкоголиком и пустил по миру семью. Его родная дочь Соня вынуждена была продавать свое тело, чтобы прокормить приемных детей отца и его больную жену. Хоть проститутки и известны, как женщины, увлекающиеся спиртным и изрядно им злоупотребляющие, Соня к нему не притрагивалась. Такое горе, как у нее, нередко заливают алкоголем, чтобы забыть, но девушка твердо усвоила, что пьянство – источник бед и пороков. Не зря автор говорил, что грязное занятие не запятнало ее душу: она делала это, чтобы выжить, но на ошибках отца научилась не примиряться с пороком и не благоволить ему. Поэтому Соня смогла выбраться из омута нищеты, в отличие от Мармеладова, и зажить честной и добродетельной жизнью.

Можно ли учиться на чужих ошибках? Конечно же, да, даже нужно. Без учета опыта предыдущих поколений человечество не сможет двигаться вперед и развиваться, ведь навсегда останется на одних и тех же граблях. Постигая мир, мы не должны пробовать на себе все глупости и нелепости, их и так в изобилии совершали до нас. Мы обязаны учесть этот горький опыт других людей и двигаться дальше, протаптывая тропинку прогресса для наших потомков.

Интересно? Сохрани у себя на стенке!

В первую очередь определимся со словом «ошибка» без философского подхода к определению специальных понятий, терминов и дефиниций. Обыденное и житейское понимание слово «ошибка» — это какое-либо неправильное действие человека, сделанное не так, как следовало бы, по мнению самого ошибающегося или окружающих его людей.

А как нужно сделать, кто может точно сказать? Большое значение в судьбе человека играют его мировоззрение, моральные принципы и психологическая природа, которые определяют его взаимодействия с окружающим миром. А как формируются мировоззрение и моральные принципы человека? В большей степени воспитанием, в ходе которого и приобретаются навыки житейской мудрости.

В отличие от врожденных житейских понятий общественного сознания, характер человека, зависимый от смешения четырех типов темперамента (холерического, меланхолического, сангвинического и флегматического) не бывает врожденным, а формируется в процессе обучения и воспитания. Он связан с условиями жизни человека и проявляется в его поступках и действиях.

Как мы знаем, формирование человеческого сознания проходило на всех этапах становления человеческого общества. И на всех этапах развития существовали какие-то правила поведения человека в разных жизненных ситуациях. Появились законы, обуславливающие поведение человека в обществе, описанные в этнографической и религиоведческой литературе.

В системе понятий, определяющих отношения людей, появляются принципы социального поведения в обществе: не убивай, не воруй, не прелюбодействуй и т. д. Но в каждом обществе наряду с горизонтальными связями существуют вертикальные, которые по национальным или иным признакам напоминают о родовых связях и обычаях в форме разных мифологических сказаний и пословиц.

Но кто может сказать человеку, как правильно поступить, когда сосед ворует, а его никто не наказывает за это; другой прелюбодействует и ведет развратный образ жизни, а ему все сходит с рук. Иное дело у инков, у которых воров практически не было, а супружеская неверность каралась сурово. «Прелюбодея» ждала мучительная и позорная смерть от поражения стрелами. И первую стрелу пускал в детородный орган соблазнителя сам муж-«рогоносец»!

Большинство житейских ошибок связываются с любовью, которая у женщин, по наблюдениям разных психологов, вспыхивает быстро, но так же быстро и гаснет. У мужчин же чем быстрее любовь возникла, тем дольше она продержится. Любовь — как наркотик, и не длится вечно. Эксперты объясняют это биологическими факторами, когда естественные любовные химикалии испаряются после 18 месяцев.

Английский эксперт Сара Литвинофф утверждает, что люди глупеют от любви. В данном случае можно поверить на слово. Практически все без исключения оказывались в ситуации, когда природа требует продолжения рода человеческого, а наука почти откровенно приравнивает состояние влюбленности к легкому сумасшествию.

Геродот, например, рассказал о том, как власть, принадлежавшая ранее дому Гераклидов, перешла к роду Креза. Гераклид Кандавл был очень влюблен в свою жену и, как влюбленный, считал, что обладает самой красивой женщиной на свете. И вот «сдуру» или будучи под любовным влиянием Кандавл похвастался красотой своей жены перед своим телохранителем Гигесом, который увидел ее обнаженной.

И Гигес любовался, как она вошла и сняла одежды. Как ни в чем ни бывало, женщина хранила молчание. Но когда наступил день, она велела своим слугам позвать к ней Гигеса. Гигес пришел и услышал такие слова: «Или ты убьешь Кандавла и, взяв меня в жены, станешь царем лидийцев, или сейчас же умрешь, так как увидел то, что тебе не подобает». Мораль тут, видимо, такова, что полностью раздетой женщину мог видеть только муж. И Гигес овладел царством.

Ошибка ли это? Или специально придуманная история оправдания женской неверности, послужившая своеобразной тропинкой на трон с использованием расположения жены обладателя этого трона? Например, мать первой русской царицы Анны, императрица Феофано, была женой двух византийских императоров — Романа II Молодого (959−963) и Никифора II Фоки (963−969), убитых своими последователями.

Жизнь человека подчинена природным законам, и вне общественного сознания отдельный представитель человечества существовать не может. Поэтому он и должен подчиняться законам общественного самоуправления, положений, включающих и моральные нормы поведения в обществе. Но поведение каждого человека, реагирующего на изменения в быту, будет зависеть от сложившегося характера, когда он пребывает в тоске и печали меланхолика или ревнивой ярости холерика.

В том, что «ошибающихся» людей Бог накажет, мы сами увидеть не можем, а поверить в это сложно, видя, как человек украл миллион, а его никто не преследует. Можно ли воровство в данном случае назвать ошибкой? Расхожая фраза: «Хочу любить и быть любимым». А почему нет, когда никто не любит страдать и один из способов защитить свое сердце от боли — это поступать так, как тебе хочется?

Для того чтобы учиться на чужих ошибках, надо, по крайней мере, признавать и на психологическом уровне осознавать наличие каких-то существующих правил, которые нарушаются. Но как может осознать человек, ошибается сосед или нет, когда он не признает или не осознает, в силу своего воспитания, каких-либо правил. Может быть, тот живет по другим законам и правила у него другие.

И выходит так, что учиться человек может только на своих ошибках, получив негативные последствия. Когда он осознает объективную реальность и будет думать, что это конкретное его действие, поддающееся измерению, послужило причиной для изменений в состоянии жизни.

|

По идее, умный человек должен учиться на чужих ошибках. Особенно, если его с детства правильно воспитывали, причём не на словах, а на примерах. Но это в идеале. А жизнь показывает, что мало кто всерьёз воспринимает советы родителей, часто думая, что у него-то всё будет о-кей. Взрослеющий молодой человек склонен отрицать опыт родителей и нравоучения педагогов, он хочет всё испытать самому, а не по указке. Было бы странно, если бы все с малых лет становились мудрыми, и, зная, что жизнь полна опасностей, трудностей, боли, страданий, сознательно не пытались бы что-то предпринимать (по принципу «как бы чего не вышло»). Тоска и скука. Невозможно полноценно жить, совсем не совершая ошибок. Но важно быть психологически готовым ко всему в жизни, чтобы, совершая тот или иной поступок, отдавать себе отчёт в своих действиях, то есть, понимать меру риска своего поведения, чтобы потом никого не обвинять.То есть, надо иметь голову на плечах. автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

Tanya14 9 лет назад Может кто то и учится на чужих ошибках, и им это помогает. Но я предпочитаю учиться на своих ошибках, так я больше понимаю, где я была не права, что я сделала не так, где я совершила ошибку. Так я проживаю свою жизнь, а не пытаюсь прожить чужую. Да и если честно, то свои ошибки лучше запоминаются, ты их чувствуешь всей душой. Но главное, что бы потом не совершать заново, те самые ошибки.

РУДЬКО 9 лет назад Невозможно прожить всю жизнь и ни разу ни в чём не ошибиться. Правильно говорят, что отрицательный опыт, это тоже опыт и отрицательный результат, тоже результат. Поэтому, считаю, что раз собственные ошибки неизбежны, то учиться на них необходимо.Ну а что касается чужих ошибок, то вряд ли мы сможем узнать всю подноготную и все причины, приведшие к неудаче, но изучать чужой опыт тоже нужно. Делаем вывод,учиться можно и на своих ошибках и на чужих, тем более, что учиться никогда не поздно.

Ленуська71 9 лет назад Лучше ,конечно , на чужих .Но когда мы молоды , то мало когда слушаем других опытных людей , которые наделали уже своих ошибок.И многие из нас прут вперёд , никого не слушая.Ну и как следствие делают свои ошибки.И только тогда уже начинаем понимать свои ошибки , ну и конечно же, учимся на них. А можно было все таки прислушаться ! Ирина 29 9 лет назад Я считаю, на чужих не научишься, потому жизнь не бывает по четким правилам, всегда есть нюансы. а еще у всех свое восприятие, на одну и ту же ситуацию люди реагируют по-разному. Когда пропускаешь ситуацию через себя, тогда доходит, а когда рассказывают со стороны , это не то. Syperkatyxa1317 9 лет назад Человек менее анализирует свои ошибки. Это знаете, как торт приготовить. Пока сам не попрактикуешь, не научишься то ошибки исправить не получится. Все нужно воспринимать как опыт и быть за него благодарным. Чужие лучше анализируются.

Алексей 15 9 лет назад В идеале, лучше учиться на ошибках других. Но не каждый человек прислушивается к советам «бывалых» людей, а значит будет совершать свои просчеты, промахи и, получается, будет учиться на собственных ошибках. И так бывает чаще всего.

marinaka 9 лет назад Конечно, на чужих ошибках было бы учиться — это идеальный вариант. Но, как правило, про чужие ошибки мы говорим: с нами такого не произойдет. А потому приходится в большинстве случаев набирать опыт исключительно на своих ошибках. dimulka 9 лет назад конечно лучше учится на чужих ошибках, только вот в жизни получается что учимся мы на своих ошибках. оно и понятно чужие ошибки плохо запоминаются, а вот когда сам набьёшь себе шишек будешь помнить это очень долго. Olla23 9 лет назад К сожалению, только на чужих ошибках учиться не получается. Каждый человек ошибается и не только в молодости. Главное — не повторять снова своих и чужих ошибок.

Хотя и говорят, что дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих, все же своя собственная ошибка — самый лучший урок, пусть, порой, и болезненный. Пока человек руку не обожжет, он не поймет, что значит «горячо». Знаете ответ? |

Сам процесс обучения основан на ошибках. Мы не просто учимся на них — не существует другого способа учиться, кроме как совершая ошибки. Во время обучения и приобретения нового жизненного опыта ошибки даже не неизбежны — они составляют суть процесса. Соответственно, если нет ошибок, нет и обучения и вообще мы мертвы.

Ошибки играют ключевую роль в обучении с точки зрения и психологии, и нейробиологии.

Психология о роли ошибок в процессе обучения

Кэрол Двек, профессор психологии в Стэнфордском университете, предложила теорию о существовании двух полярных подходов к обучению, которые соответствуют двум типам мышления: фиксированному (fixed mindset) и гибкому (growth mindset).

Люди с фиксированным мышлением считают, что обладают определенным уровнем интеллекта и не могут заметно его изменить. Они руководствуются принципом «выше себя не прыгнешь», а ошибку воспринимают как знак того, что они недостаточно способны. Те же, кто обладают гибким мышлением, ориентированы на процесс развития. Они полагают, что если приложат усилия и проявят трудолюбие и терпение, то смогут значительно улучшить свои способности. Ошибка для них — это повод учиться.

Теория Кэрол Двек основана на ее психологических экспериментах. В одном из них поучаствовали более 400 пятиклассников. Дети проходили несложный тест, состоящий из невербальных пазлов, после чего им сообщали результат. Половину детей хвалили за то, что они умные, а другую половину — за старание. Затем детям предложили выбрать между двумя тестами разной сложности. Около 90% детей, которых похвалили за ум, выбрали более простой тест, предпочтя остановиться на уже достигнутом и не потерять репутацию умных. Дети, которых похвалили за усилия, были более безжалостны к себе — они выбрали тест посложнее, который позволил им продемонстрировать свое стремление прилагать усилия.

Затем Двек предложила тем же пятиклассникам пройти очень сложный тест, рассчитанный на 8-й класс. Ученики, которых хвалили за старательность, настойчиво пытались решить задания и добивались значительных успехов. Те же, кого похвалили за ум, быстро разочаровывались в себе и переставали прилагать усилия. Свои ошибки они воспринимали как признак поражения и доказательство того, что не такие уж они и умные.

Таким образом, боязнь совершить ошибку отрицательно влияет на образовательный процесс, в то время как отсутствие этого страха и готовность работать над ошибками гарантирует эффективное обучение.

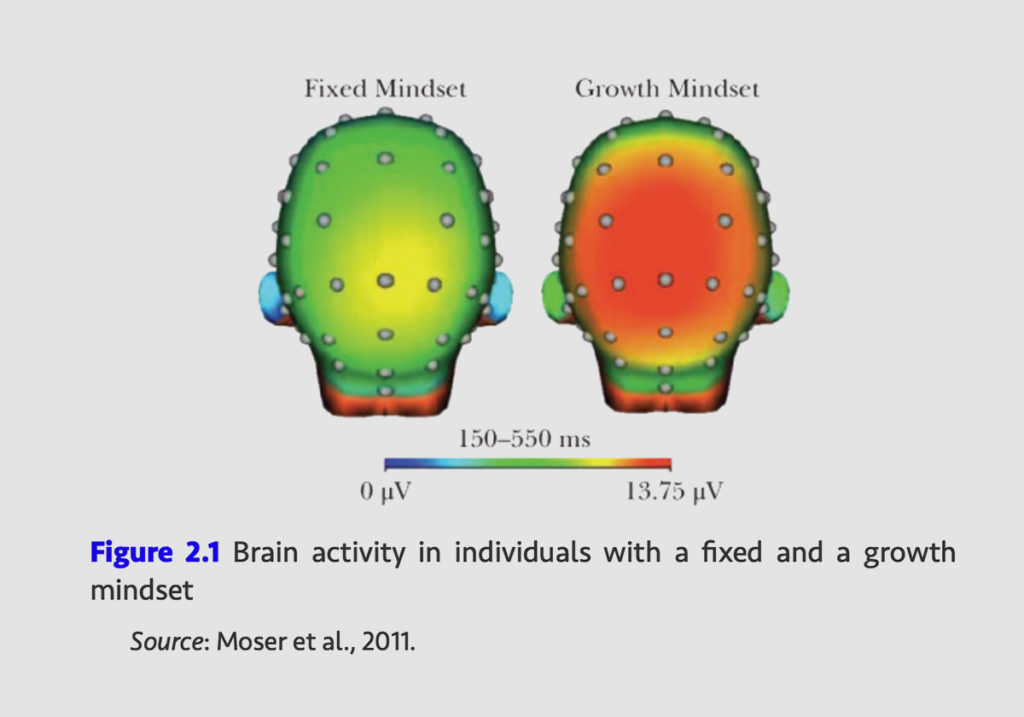

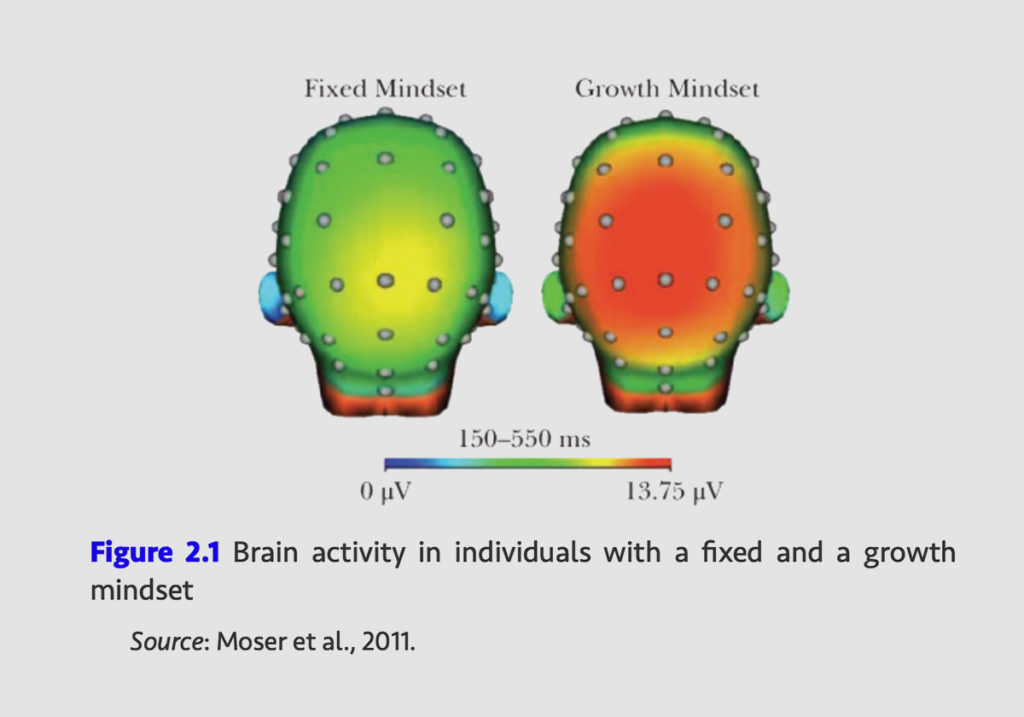

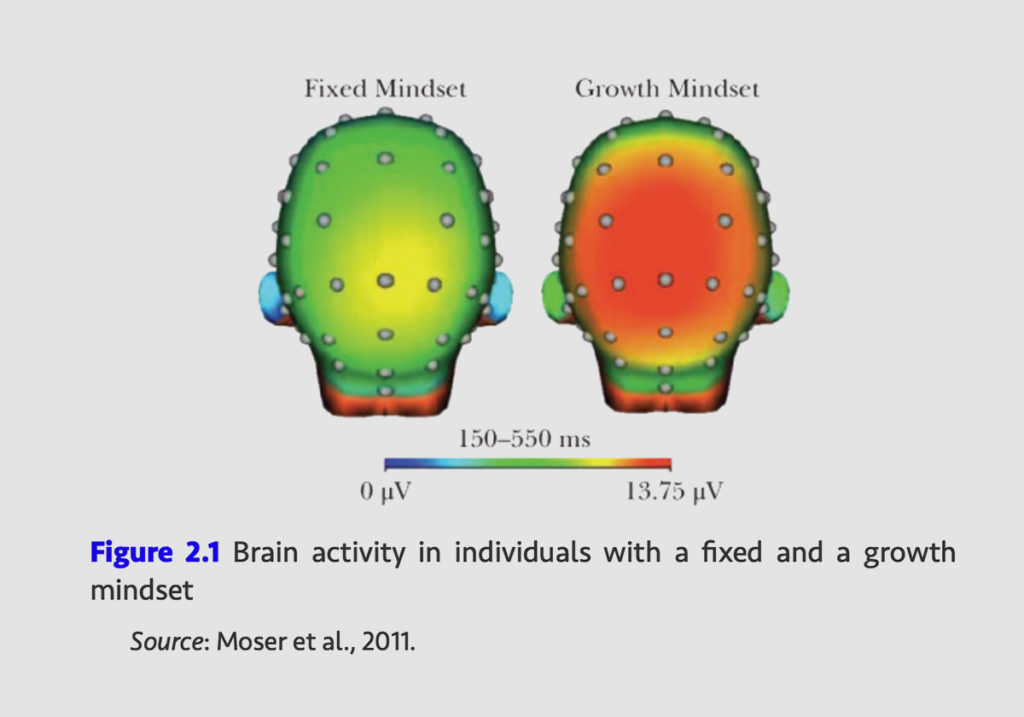

Согласившись с идеей Двек о разграничении фиксированного и гибкого мышления, психолог из Мичиганского университета Джейсон Мозер исследовал нейронные механизмы, лежащие в основе разных типов реакций на ошибки. Он проследил взаимосвязь между типом мышления человека и его реакцией на ошибки.

Участники его эксперимента должны были выполнять задания, в которых легко ошибиться. В это время Мозер с помощью энцефалограммы анализировал нейронные сигналы, участвующие в обработке ошибок: рефлекторную регистрацию ошибки ERN (error-related negativity) и осознанную реакцию на ошибку Pe (error positivity). Первый сигнал показывает конфликт между правильным и ошибочным ответом, он возникает приблизительно через 50 миллисекунд после допущения ошибки. Второй сигнал регистрируется через 100–600 миллисекунд после ответа и указывает на осознание ошибки и концентрацию внимания на ней.

Согласно исследованиям сигналы ERN и Pe, скорее всего, генерирует передняя поясная извилина коры — зона, которая участвует в мониторинге поведения и сигнализирует о том, что нужно усилить когнитивный контроль.

В эксперименте Мозера уровни сигналов ERN и Pe коррелировали с более сосредоточенными и более точными ответами, следующими за ошибками. Оказалось, что чем выше амплитуда ERN- и Pe-сигналов, тем более эффективен процесс обучения.

Мозер подтвердил теорию Кэрол Двек: его эксперимент доказал, что обладатели гибкого мышления больше сосредотачиваются на ошибках и демонстрируют большую точность ответов после ошибок, то есть лучше учатся. Амплитуда сигнала Pe у них в среднем равна 15 пунктам, тогда как у носителей фиксированного мышления — 5. Ошибившись, «гибкие» люди сразу же сосредотачиваются, обрабатывают ошибку и после этого демонстрируют прирост точности.

Работа Мозера показала, что ошибки являются важной составной обучения и развития. Если их избегают или воспринимают как показатель отсутствия способностей к определенному занятию, эффективность обучения заметно снижается.

Именно ошибки запускают нейроактивность, отражающую процесс обучения. На субъективном уровне мы воспринимаем ошибку как «что-то пошло не так», но именно это «не так» на нейронном уровне содействует наиболее активным процессам. Для обучения ценнее всего именно ошибки: этот процесс построен на провалах, а не на успехе. Упускать возможность неудачи, пытаясь всё делать правильно и безошибочно, — значит упустить возможность обучения и развития.

Ниже на схеме из эксперимента Мозера видна разница в уровне интенсивности реакции мозга на ошибку у людей с фиксированным и гибким мышлением.

Кэрол Двек описала это различие так:

«Слева вы видите студентов с фиксированным мышлением. Активность практически отсутствует. Они бегут от ошибок. Они не хотят с ними связываться. Справа же вы видите студентов с гибким мышлением — тех, кто убежден, что способности можно развивать. Они полностью погружены в процесс. Их мозг охвачен идеей „пока нет“. Они глубоко вовлечены. Они обрабатывают ошибку. Они на ней учатся и исправляют ее».

Как ни странно, теория Двек о гибком и фиксированном мышлении и ключевой роли ошибок в его усовершенствовании крайне популярна. Вероятно, это связано с тем, что Двек предлагает путь к успеху (от фиксированного мышления к гибкому), утверждая, что способность нашего мозга к преобразованию ограничена только нашими внутренними барьерами, которые можно преодолеть, перестав бояться ошибок.

Но в действительности поводов для оптимизма в теории Двек мало, ведь она констатирует, что для освоения нового знания нет другого пути, кроме как пройти через изматывающую фазу ошибок, и чем больше растет гибкость, тем болезненнее эта фаза.

Ошибки с точки зрения нейробиологии

Есть основания утверждать, что ошибки играют определяющую роль не только в процессе обучения и приобретения навыков, но и в том, насколько высока нейропластичность мозга. Более того, такой подход может перевернуть представление о человеке и вписать его в эволюционную перспективу, тем самым высвободив из перспективы теологии, в которую он был традиционно вписан.

Биологической основой обучения является нейрональная пластичность. Эта концепция относится к способности нервной системы изменять силу синапсов — соединений между нейронами.

Основная теория, с помощью которой сейчас объясняют понятие нейропластичности, была разработана американским психологом Дональдом Хеббом. Согласно теории Хебба в основе способности нашего мозга меняться лежит изменение силы синапсов, то есть связей между нейронами.

Правило Хебба гласит: если два нейрона активны примерно в одно и то же время, их связи усиливаются (Cells that fire together, wire together).

Процесс, благодаря которому усиливаются синаптические связи между нейронами, называется долгосрочным потенцированием.

Именно долгосрочное потенцирование считается ключевым процессом в объяснении нейропластичности. Хотя известно, что модификация силы синапсов включает также процесс его угнетения — долгосрочную депрессию. Однако если при рассмотрении темы нейропластичности упомянуть потенцирование считается обязательным, то о депрессии синапсов либо говорят во вторую очередь, либо не говорят вообще.

Модификация силы связей нейронов предполагает как их усиление, так и ослабление. Мы склонны забывать об этом втором аспекте, поскольку привыкли считать генеративные процессы ключевыми, а дегенеративные — вторичными.

Впрочем, в истории нейробиологии были и попытки свергнуть общую перспективу. Некоторые исследователи утверждают, что именно долгосрочную депрессию следует рассматривать как ключевой процесс, лежащий в основе обучения и формирования памяти.

Общая логика здесь такова: конфигурация существующего объема знаний в человеческом мозге оставалась бы неизменной, если бы нейронные контакты не обладали способностью ослабевать и в конечном итоге исчезать. Другими словами, механизм обучения и формирования знаний, синаптическая пластичность обязательно включает в себя способность ослаблять синаптические связи.

Так, американский инженер Джеймс С. Альбус, работавший над созданием модели мозжечка, предположил, что «хранение паттернов должно осуществляться главным образом за счет ослабления синаптических весов, а не их усиления».

Английский ученый Ричард Докинз полагает, что избирательная смерть нейронов может лежать в основе хранения памяти. Французский нейробиолог Жан-Пьер Шанжё в книге «Нейрональный человек» утверждает, что «учиться — значит стабилизировать заранее установленные синаптические комбинации и устранять излишки».

В своей статье Learning from Mistakes ученые Данте Чиалво (Аргентина) и Пер Бак (Дания) продвигались дальше по этому пути. По их мнению, то, как мы сегодня понимаем биологические механизмы, обусловлено нашей склонностью к телеологическому (то есть предполагающему, что у всего происходящего есть конечная цель) мышлению. Оно не позволяет нам перенастроить наше мышление так, чтобы оно было выгодно для изучаемого процесса, а не служило нашему удобству.

Чиалво и Бак пересмотрели общепринятое мнение о том, что для обучения обязательно требуется усиление синапсов и что долгосрочное потенцирование — это ключевой процесс:

«Хотя можно представить, что долгосрочное потенцирование является определяющим явлением для хранения информации и что долгосрочная депрессия может существовать просто для перезагрузки долгосрочного потенцирования, следует отметить, что также можно представить, что противоположное может быть правдой».

Ученые предложили схему понимания нейронных процессов обучения, которая переворачивает всё с ног на голову, утверждая, что именно снижение синаптической активности является фундаментальным динамическим механизмом, а потенциация играет только вспомогательную роль. Именно долгосрочная депрессия имеет формообразующую силу.

«Вера в подкрепление Хебба долгое время оказывала влияние на исследования, препятствуя объективному изучению альтернативных сценариев. Мы утверждаем, что отрицательное подкрепление имеет важное значение и, кроме того, любое положительное подкрепление снижает способность к адаптации».

Согласно Чиалво и Баку обучение в основном происходит путем исправления ошибок. «Окружающая среда действует как критик, а не как учитель».

Это означает, что негативный фидбек (который коррелирует с долгосрочной депрессией синапсов) — это основа обучения. В соответствии с альтернативным взглядом Чиалво и Бака в процессе обучения активные синаптические соединения временно «помечаются» и, если получаемый результат оказывается неудачным, впоследствии подавляются. Учась чему-то, мы не формируем новые синапсы, а в первую очередь уничтожаем лишние. Таким образом, любое обучение в основании предполагает ошибку.

Вам хотя бы раз говорили о том, что на ошибках учатся? Разница лишь в том, что умный человек учится на чужих ошибках, а глупый — на своих. А что будет, если мы вам скажем, что это не совсем правда, и ошибки в целом имеют слабый образовательный потенциал. Разбираемся, что мешает людям учиться на чужих ошибках и как с этим справиться.

Ошибки и мозг

На сегодняшний день проведено множество экспериментов с целью узнать, как происходит обучение на практике. Ученые уже выяснили, что важную роль для формирования знания в долгосрочной памяти играет повторение и награда.

Ученые из Массачусетского Технологического Института так в ходе эксперимента над приматами с применением МРТ выяснили, что наиболее ярким стимулом для обучения была награда за правильный ответ. Когда примат, правильно выполнивший задание от организаторов эксперимента, получал награду, его нейроны (светившиеся во время правильного ответа), продолжали активность еще несколько миллисекунд. Но ведь все время давать правильные ответы невозможно.

Ошибки также заставляют наш мозг работать и обучаться, но процесс этот идет гораздо сложнее и витиеватее. Когда мы совершаем ошибку, если выбрать рациональный сценарий, то мы должны проанализировать весь свой опыт: последствия ошибки, предпосылки, что заставило нас выбрать конечное решение и так далее.

Иногда к ошибкам добавляется еще и эмоциональная составляющая, которая либо помогает нам как следует прочувствовать и закрепить полученный опыт, либо — вовсе вышибает пробки и разносит по кирпичикам все эмоциональное спокойствие — вспомните хотя бы себя во время важных экзаменов и что происходило в это время с вашими знакомыми-отличниками.

И таким образом, анализируя и прорабатывая свой опыт, мы приходим к умозаключениям и логическим цепочкам, которые в конце концов имеют шанс быть запомненными. Если этого не произойдет, велика вероятность, что мы с размаху прыгнем на те же грабли. Но с чужими ошибками все еще сложнее.

Что нам мешает учиться на чужих ошибках?

Любое изучение чужого опыта, даже когда мы получаем его из первых рук, может быть искажено в силу «трудностей перевода». Мы можем изучать ошибки человека, который нам не близок по своему мировоззрению, и это различие может сыграть важную роль в формировании опыта. Например, в школе ребенку-отличнику предлагают «учиться на ошибках», ставя в пример ребенка с более низкой успеваемостью. На примерах работы второго ученика разбираются нерешенные большинством примеры, но отличник, наблюдающий это, скорее всего будет сидеть и думать: «Ну я же не тупой, чтобы так ошибиться».

С похожей мыслью уже в более взрослом возрасте люди слушают истории знакомых, попавших в токсичные отношения или обманутых мошенниками. Отсутствие эмпатии, нежелание признавать, что человек и сам может оказаться в такой же ситуации, совершить ту же ошибку, не дает в полной мере воспринять чужой опыт.

К тому же, человек может совершить системную ошибку выжившего. То есть, изучая только опыт другого человека, как свершившийся факт, вы запомните только один сценарий, и — возможно — будете просто повторять чужие ошибки, вместо того, чтобы избегать их или в крайнем случае совершать свои.

Однако никто не говорит, что чужие ошибки полностью бесполезны. Просто к ним нужен особенный подход.

Во-первых, пересмотрите свое отношение к ошибкам в целом

Как дети строгой системы, в которой ты либо отличник, либо — будущий дворник, мы часто склонны преувеличивать масштабы трагедии, когда речь идет об ошибках. Ко многим из них можно относиться по-философски, как к полезному опыту, будь то опрометчивое желание надеть носки разного цвета или заказать капучино, несмотря на непереносимость лактозы.

Во-вторых, включайте эмпатию

Изучение чужого опыта можно сравнить с чтением книги, если сюжет или переживания главного героя вас не увлекают, то вы не сможете запомнить и — впоследствии — проанализировать его опыт.

В-третьих, мыслите шире рассказанной истории

Одинаковые ошибки могут приводить к различным последствиям, поэтому не ожидайте, что опыт вашего знакомого в точности повторится и у вас. Помните, что одних героев, съевших отравленное яблоко, может спасти поцелуй любви, в то время как другим понадобится активированный уголь.

Спорить до победного, опускать руки, наступать на одни и те же грабли — если что-то из этого вам знакомо, задумайтесь о развитии навыка саморефлексии. Рассказываем, как его развить и почему это главный навык в обучении

Об эксперте: Надежда Хорт — преподаватель НИУ ВШЭ. Автор Телеграм канала о самопознании и осознанном обучении «Учись, пока немолодой».

Аудиоверсия материала:

Ваш браузер не поддерживает аудиоплеер.

Теперь материалы РБК Трендов можно не только читать, но и слушать. Ищите и подписывайтесь на подкаст «Звучит как тренд» в Apple Podcasts, «Яндекс.Музыке», Castbox или на другой платформе, где вы слушаете подкасты.

Что такое саморефлексия

Каждый человек рефлексирует о своей жизни, поступках и собственном развитии, даже не осознавая этого. Но только те, кто мастерски пользуются навыком саморефлексии, извлекают уроки из своего опыта и учатся на собственных ошибках.

Пример саморефлексии героя романа Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота»:

«Уже много лет моя главная проблема — как избавиться от всех этих мыслей и чувств самому, оставив свой так называемый внутренний мир на какой-нибудь помойке. Но даже если допустить на миг, что он представляет какую-то ценность, хотя бы эстетическую, это ничего не меняет — все прекрасное, что может быть в человеке, недоступно другим, потому что по-настоящему оно недоступно даже тому, в ком оно есть».

Понятие рефлексии как осознанного познания себя появилось еще в Древней Греции. Сократ считал, что самопознание — наиболее важная задача человека. Платон связывал понятие рефлексии с благоразумием — знанием о самом себе. Позже Джон Локк определял рефлексию как основу жизненного опыта, который помогает человеку развиваться.

Саморефлексия — это способность разбираться в себе. Смотреть на свои поступки, чувства и эмоции со стороны и на их основе делать выводы, чтобы идти дальше, конструктивно проживая разные жизненные события. С развитым навыком саморефлексии вы контролируете свои мысли, а не они вас.

Преимущества саморефлексии

Согласно исследованию Гарвардской школы бизнеса, если сотрудники в конце дня рефлексировали об извлеченных уроках по 15 минут, то через 10 дней они работали на 23% лучше, чем те, кто не рефлексировал. Британское исследование это подтверждает: люди, которые размышляли о своем плане на день по дороге на работу, счастливее, продуктивнее и реже выгорают.

Навык саморефлексии помогает:

- понять свои ошибки и причины неудачного опыта;

- выявить сильные и слабые стороны, ценности и приоритеты;

- научиться принимать правильные решения;

- раскрыть свой потенциал;

- понять других людей;

- избавиться от эмоциональных привязанностей и препятствий;

- видеть проблемы на ранних стадиях;

- изменить характер.

Саморефлексия — основа обучения и образования

Помимо психологии, саморефлексию используют в обучении. Навык помогает специалистам выйти на новые уровни профессионального и личного развития.

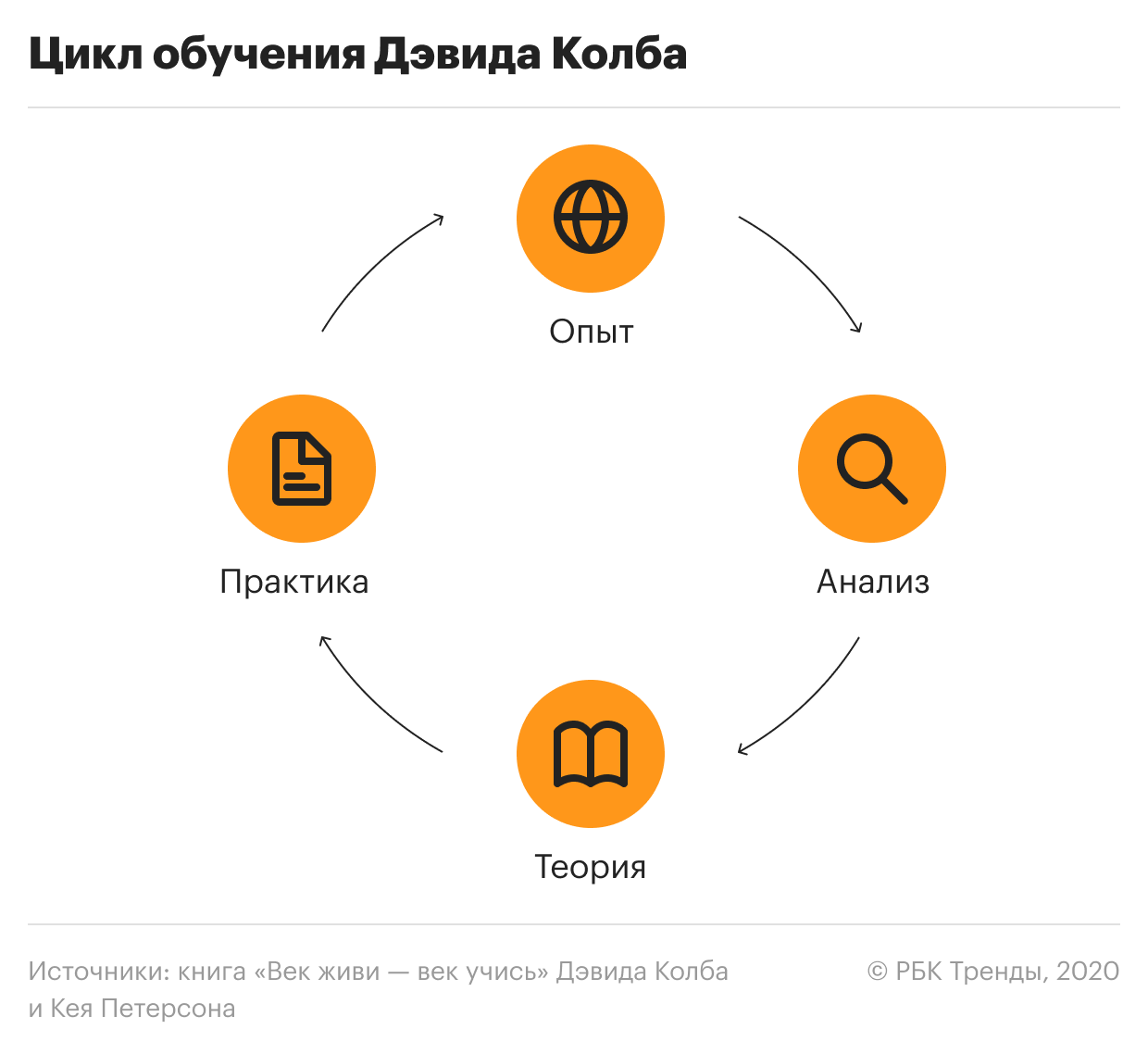

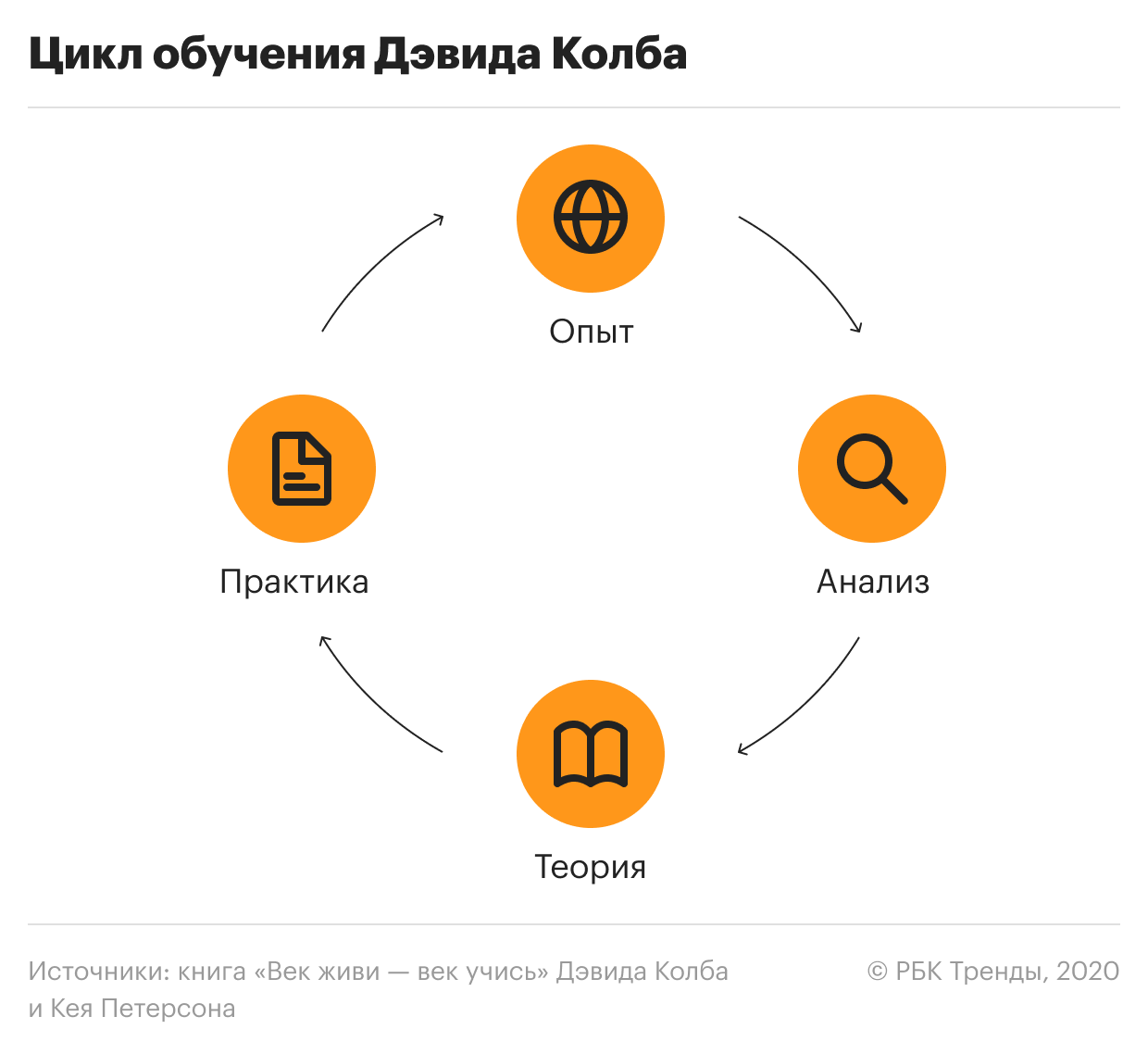

Цикл Колба. Роль саморефлексии в процессе обучения описал американский теоретик образования Дэвид Колб в своей модели в 1970-е годы. Колб утверждал, что мы учимся, когда получаем конкретный опыт и через осмысление или рефлексию преобразуем его в теоретическую концепцию. Эту концепцию мы пробуем на практике, обновляя «цикл Колба».

Если вы привыкли учиться с изучения теории, обратите внимание на эту модель. Цикл обучения может начаться с любого этапа, но именно приобретение опыта, а не теории — отправная точка развития.

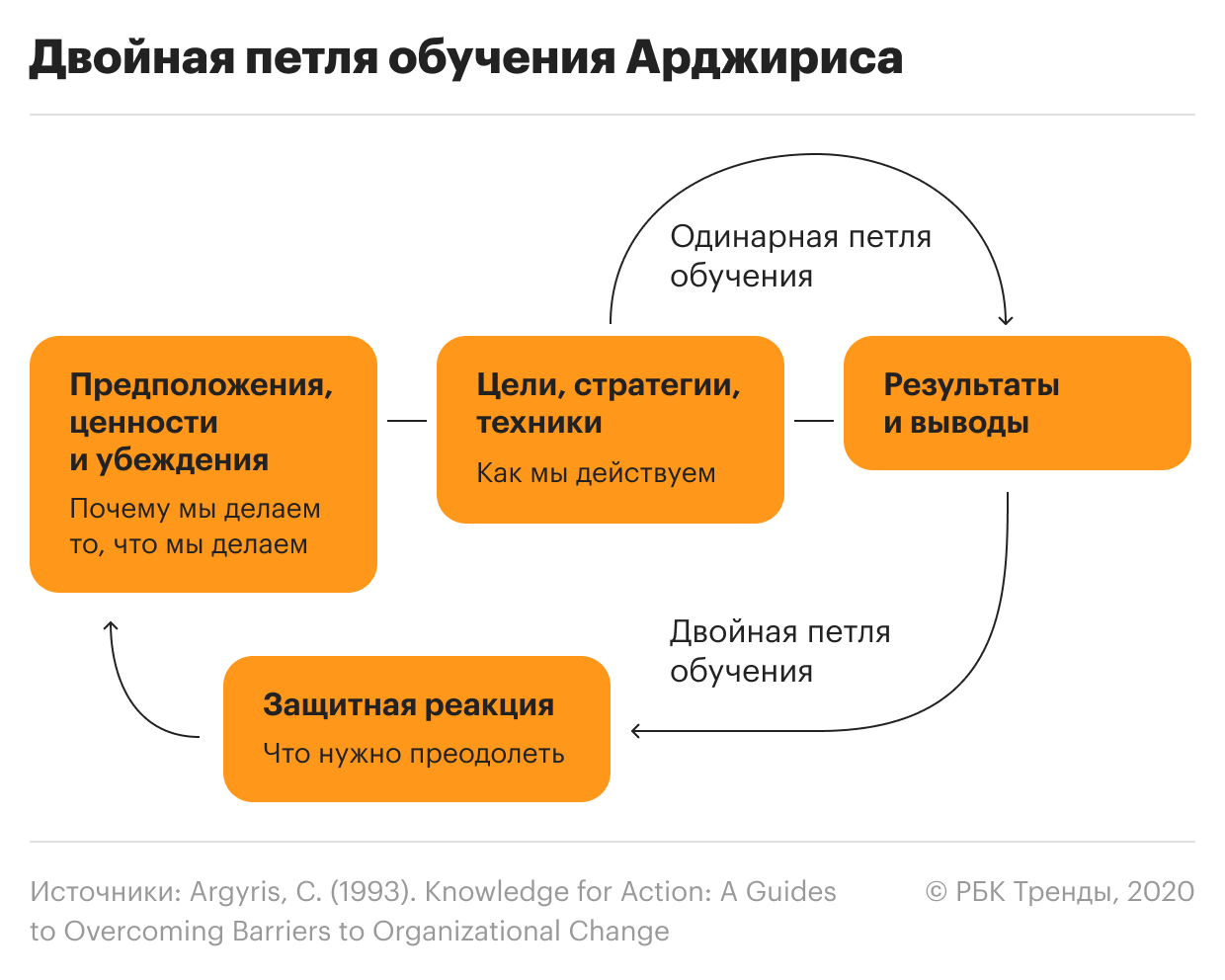

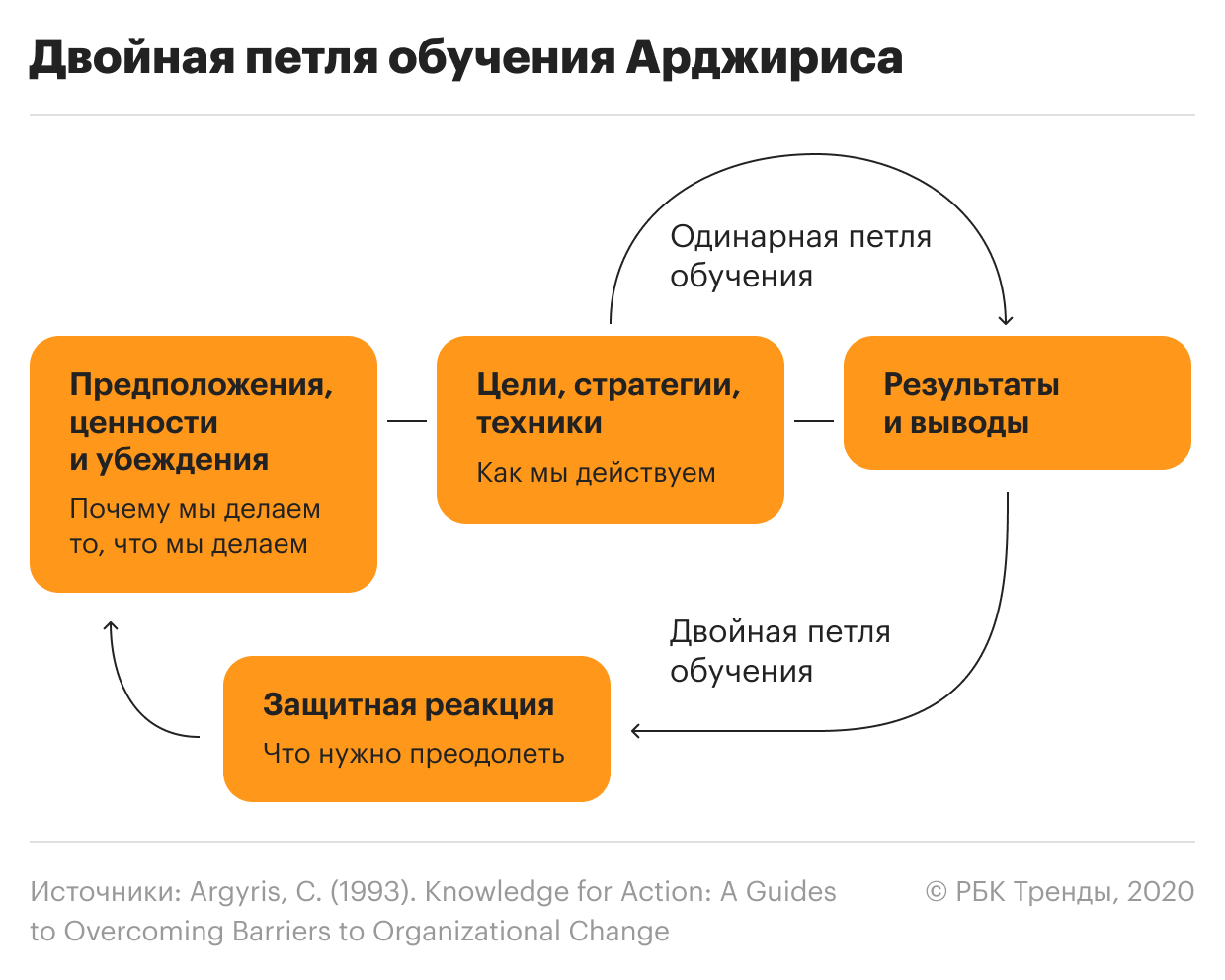

Петля обучения Арджириса. В теории двойной петли обучения Криса Арджириса саморефлексия — триггер, который помогает выйти на новый уровень осознания своих компетенций и действий.

Одинарная петля — это базовая форма обучения. Вы исправляете ошибки и учитесь решать похожие задачи чуть лучше в будущем. Часто программы корпоративного или профессионального обучения строят только на основе одинарной петли — исправлении ошибок. Из-за этого квалифицированные специалисты могут годами оставаться на месте в профессиональном развитии. По мнению Арджириса, им не хватает навыка саморефлексии, чтобы провести переоценку ценностей и найти новые способы решения задачи или отказаться от них.

Двойная петля — обучение, когда вы задумываетесь о ценности тех или иных правил, нормативов и целей. Проще говоря, вы совершаете переход от стереотипного к более свободному мышлению. Согласно Арджирису, на второй уровень обучения возможно перейти только с развитым навыков саморефлексии.

Наши убеждения влияют на данные, которые мы выберем в следующий раз при принятии решений. Поэтому рефлексия играет ключевую роль в процессе размышлений и принятия решений в условиях ограниченных данных. Если рефлексировать о своих убеждениях, вы сможете увидеть картину целиком и принять лучшее решение.

- Блок Assumptions — Предположения, ценности и убеждения (Почему мы делаем то, что мы делаем)

- Блок Goals — Цели, стратегии, техники (Как мы действуем)

- Single Loop Learning — одинарная петля обучения

- Блок Results — Результаты и выводы

- Double Loop Learning — двойная петля обучения

- Блок Defensive — Защитная реакция (что нужно преодолеть)

Почему так мало людей развивают саморефлексию?

Многие люди не умеют размышлять и не понимают, как это делать. Другим, не нравится процесс, они склонны действовать или не видят быстрых результатов.

Не нравится процесс. Рефлексия требует делать вещи, которые могут не нравятся: замедлиться, принять образ незнания и любопытства, терпеть беспорядок и неэффективность, брать личную ответственность. Рефлексия может привести к ценным открытиям и прорывам или вызвать чувство дискомфорта, уязвимости и защитную реакцию.

Склонны действовать. Многие люди настроены действовать, как и футбольные вратари. Исследователи изучили действия профессиональных вратарей во время пенальти и выяснили, что у голкиперов, которые остаются в центре ворот, шанс отбить мяч — 33%. И только 6%, если они прыгают вправо или влево. Дело в том, что вратарям становится легче, когда они «что-то делают». То же самое происходит с рефлексией — кажется, что стоять на месте неверно.

Не видят результата. Иногда трудно увидеть немедленную окупаемость усилий и результат, но именно замедление и размышления помогают вырваться вперед.

Саморефлексия как soft skills: как развить навык

Чтобы проверить уровень развития навыка саморефлексии, Арджирис предлагает подняться по «лестнице умозаключения» — шести этапам мыслительной деятельности:

- выбираете данные — смотрите прогноз погоды на определенном сайте;

- интерпретируете их — сравниваете погоду за окном и прогноз дождя вечером;

- проверяете предположение — просматриваете другие сайты;

- формулируете выводы — по прогнозу дождь будет, но предпосылок не видно;

- решаете: что делать и почему — на «всякий случай» берете с собой зонт, чтобы не промокнуть.

В повседневной жизни вы можете «подняться по лестнице» за секунды, даже не задумываясь об этапах. Если навык рефлексии развит слабо, такая скорость может привести к ложным выводам и конфликтам. Например, вы не проверите прогноз погоды на других сайтах и не возьмете с собой зонт — перейдете со второй ступени на пятую.

Подробный разбор «Лестницы выводов» Арджириса

Например, вам кажется, что руководитель игнорирует ваши аргументы и мнение, поэтому вы не ощущаете своего вклада в общий проект. Это изматывает, чувство неудовлетворенности растет. В какой-то момент вы задумаетесь о новой работе, где вас будут ценить больше. Это финальная ступень лестницы — «действие». В таком случае важно последовательно «пройтись вниз» по всем ступеням и удостовериться, что вы ничего не упустили. Можно проверить себя с помощью этих вопросов:

- Почему я выбрал такой образ действий? Есть ли другие действия, которые следует рассмотреть? — можно поработать над другим проектом или в другом отделе.

- Какие убеждения привели меня к такому действию? Это обоснованно? — ваши последние предложения не приняли.

- Почему я сделал такой вывод? Вывод верный? — вспомнили рабочие ситуации и проекты. В голове прочно засела мысль: начальник вас точно не ценит.

- Что я предполагаю и почему? Верны ли мои предположения? — перечитали переписку с руководителем, предложили новую идею, но ее снова не приняли. На основе собранных данных сделали предположение. Здесь стоит задуматься: это действительно так или происходит что-то другое и нужно собрать больше данных?

- Какие данные я выбрал и почему? Тщательно ли я выбирал данные? — вы сделали предположение на основе личных ощущений, но ведь можно поговорить с коллегами или с самим руководителем.

- Какие реальные факты использовать? Какие еще факты следует учесть? — возможно, вы сделали вывод только на видимых фактах. На самом деле у вашего руководителя случилась личная трагедия, из-за которой он уделяет меньше внимания работе. И дело вовсе не вас.

Упражнение кажется громоздким, но если практиковаться регулярно, вы будете «проходить» по всем ступеням лестницы за несколько минут. Спрашивайте себя на каждом этапе: о чем вы думаете и почему. Анализ поможет скорректировать рассуждения — изменить предположения или расширить данные.

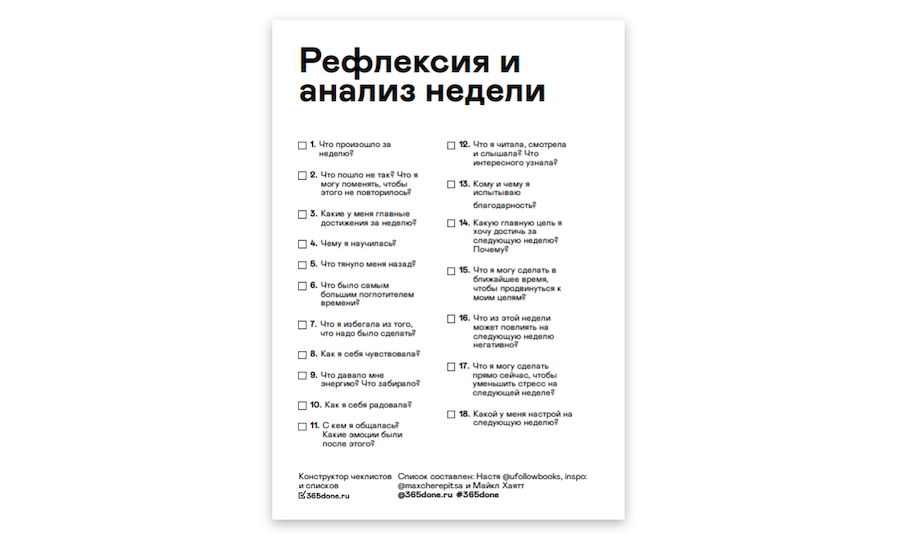

Ведите дневник рефлексии. Ведение дневника может показаться несерьезным или детским занятием. Но регулярные записи и письменные практики помогают привести мысли в порядок, посмотреть на них со стороны и развить навык рефлексии. Главное здесь — регулярность. Даже пяти минут в день будет достаточно, чтобы записать ключевую мысль дня или ответить на один из рефлексивных вопросов. Если не любите писать от руки, попробуйте завести личный блог на сайте или в соцсетях.

Дополнить дневник рефлексии можно чек-листом для анализа недели 365 done:

Задавайте критические вопросы. Одно из лучших упражнений для развития саморефлексии — задавать рефлексивные вопросы себе и окружающим. Это вопросы, которые помогают взглянуть в суть ситуации, убеждения или эмоции, понять их истоки.

Формулируйте актуальные, конкретные вопросы в позитивном ключе. Такие вопросы можно использовать для дневника. Например:

- что для меня по-настоящему важно?

- как часто меня подводит интуиция и почему?

- что или кто может мне помочь?

- кому и как могу помочь я?

- какой урок я извлеку из этой ситуации?

- как изменить эту привычку?

Учитесь получать и слышать обратную связь. Спрашивайте у коллег, друзей и знакомых обратную связь — отзыв о ваших действиях. Так вы получите взгляд и критику со стороны. Например, попросите честную обратную связь у своей команды и сделайте выводы. Вот вопросы, которые помогут ее получить:

- Если бы вы были на моем месте, что бы подумали об этом?

- С вашей точки зрения, какую информацию я не учел?

- Что из того, что только что произошло, было правильно?

- Что мне следует улучшить?

Отмечайте свои достижения. Из-за быстрого темпа жизни мы можем забыть оценить проделанную работу. Отслеживайте свой прогресс, хвалите и отмечайте достижения. Например, вкусной едой, путешествиями или выходными.

Не бойтесь своих и чужих провалов. Спокойное отношение к провалам — признак развитого навыка саморефлексии. Если вы умеете учиться на своих ошибках, провалы станут полем для развития, а не трагедией.

О провалах можно и нужно говорить. Например, гости подкаста «Это провал» открыто обсуждают свои провалы, ошибки и страхи.

Будьте открыты новому и неизведанному. Пробуйте адаптироваться к психологическому или социальному дискомфорту из-за новых людей или других взглядов. Это отличная тренировка навыка саморефлексии.

Больше информации и новостей о трендах образования в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь.

Эксперты онлайн-школы английского языка EnglishDom объясняют, как извлекать пользу из ошибок

https://gbcdn.mrgcdn.ru/uploads/post/2598/og_image/7350ee4fcc580d177a0e76a6734c9af9.png

Ошибки — это нормально или плохо? Большинство школьников и студентов считают, что плохо. И что от них нужно избавляться как можно быстрее. А ещё лучше — не ошибаться вообще никогда.

Но не все думают так же. Инвестиционные ангелы часто обращают внимание на проекты, у авторов которых есть опыт провалов. Суть в том, что стартапер, который детально проработал свои ошибки, точно не допустит их в будущем. А значит, у проекта больше шансов на успех.

Ошибка — это не проблема, от которой нужно поскорее избавиться. Это ресурс, который при правильном подходе помогает совершенствоваться. И его нужно использовать на полную мощность. В этой статье эксперты онлайн-школы английского языка EnglishDom расскажут, как это сделать.

Психология ошибки: почему «красная паста» не работает

Бояться ошибок нас учат ещё в школе. Когда учитель правит домашнее задание красной пастой, отмечая ошибки и неточности, но при этом вообще никак не поощряет за правильные варианты.

Так закрепляется подсознательный паттерн, что ошибки — это очень плохо, а избегать их — правильно. Чтобы в тетради не было начёркано красным. К сожалению, это так не работает.

«Красная паста» заставляет человека зацикливаться на своих ошибках. Закреплять в памяти множество неверных вариантов вместо того, чтобы выучить правильный.

Это порождает целый ряд сложностей:

-

Из-за чрезмерной концентрации на ошибках человек склонен преуменьшать собственные успехи. Это приводит к падению мотивации и отбивает интерес к учёбе в целом. Появляются мысли, что «нет способностей», «не дано» или «для этого нужен талант».

-

Мозг всеми силами старается избежать повторной ошибки, поэтому пытается запомнить все варианты, которые были неправильными. Вот только их может быть огромное множество для одной ситуации, и это перенапрягает наш мозг. А если ошибка закрепляется сильнее, чем правильный вариант, то память может сильно сбоить, так как не может точно определить, что верно, а что нет.

-

Эффект «красной пасты» легко экстраполировать на другие активности. Появляется ступор перед ошибками и желание ничего не делать, чтобы не ошибаться — это называется парадоксом перфекционизма. Подобный эскапизм может в дальнейшем проявляться и в повседневной жизни, ведь проще убежать от решений, чем снова ошибиться.

Корень проблемы — в отношении к ошибкам. Если воспринимать их негативно, то они будут давить на сознание. Страх ошибки — одна из самых серьёзных проблем в психологии человека, и от него очень сложно избавиться.

4 шага, чтобы превратить ошибки в победы

Ошибки — это мощный инструмент, который открывает новые грани учебного процесса.

Изменить то, как мы их воспринимаем, не так уж сложно. Ниже вы найдёте схему из четырёх шагов, которая поможет учиться на своих ошибках. Её можно использовать не только в учебных модулях, но и в повседневной жизни.

Шаг 1. Осознайте, что ошибка — это нормально и её можно использовать

Рассмотрим на примере иностранных языков. Это настолько комплексные и сложные системы, что изучить их без ошибок невозможно. Не сложно, а именно невозможно.

Человеческий мозг не в состоянии обрабатывать всю информацию, которая в него поступает, со 100%-ной точностью. Ведь ошибки допускают даже люди с эйдетической памятью, которые помнят абсолютно всё. Да что уж там, даже суперкомпьютеры с немыслимыми вычислительными мощностями тоже иногда ошибаются.

Группа психологов из Малайзии исследовала 42 студентов, которые изучали английский язык. Учёные провели 126 контрольных диалогов и нашли 779 типичных ошибок в устной речи испытуемых. В среднем 6 ошибок на небольшой отрывок речи. Среди участников не было ни одного человека, который бы вовсе не допустил ошибок. Ни одного. Это с учётом, что у некоторых был уровень английского Fluent.

Даже носители языка не знают английский идеально. Более того, многие среднестатистические американцы знают грамматику и нюансы языка даже хуже, чем обычный студент с уровнем Advanced. А если ошибок нельзя избежать, то их нужно правильно прорабатывать.

Шаг 2. Глубоко анализируйте ошибки

Нельзя просто исправить ошибку и сделать вид, что её никогда не было. Такая тактика не принесёт пользы, и вы будете повторять её снова и снова. Особенно глубоко нужно работать с типичными ошибками, когда они возникают далеко не в первый раз. Ведь это уже означает, что паттерн закрепился в памяти. И если ничего с ним не делать, то избавиться от проблемы не получится.

Для начала необходимо найти глубинную причину. Не анализировать каждую ошибку отдельно, а выяснить, почему они случаются.

В контексте изучения любой дисциплины причины могут быть такими:

-

Вы слабо поняли тему. К примеру, пропустили объяснение и стабильно делаете ошибки, потому что недопоняли тему или не получили конкретных знаний.

-

Применяете аналогии там, где это нельзя делать. Чёткие формулы хороши в аналитике, но при создании рекламных креативов они не работают.

-

Используете неверные смыслы и контекст. К примеру, без анализа целевой аудитории крайне сложно попасть в реальную потребность клиента. А без этого не получится её удовлетворить и продать продукт.

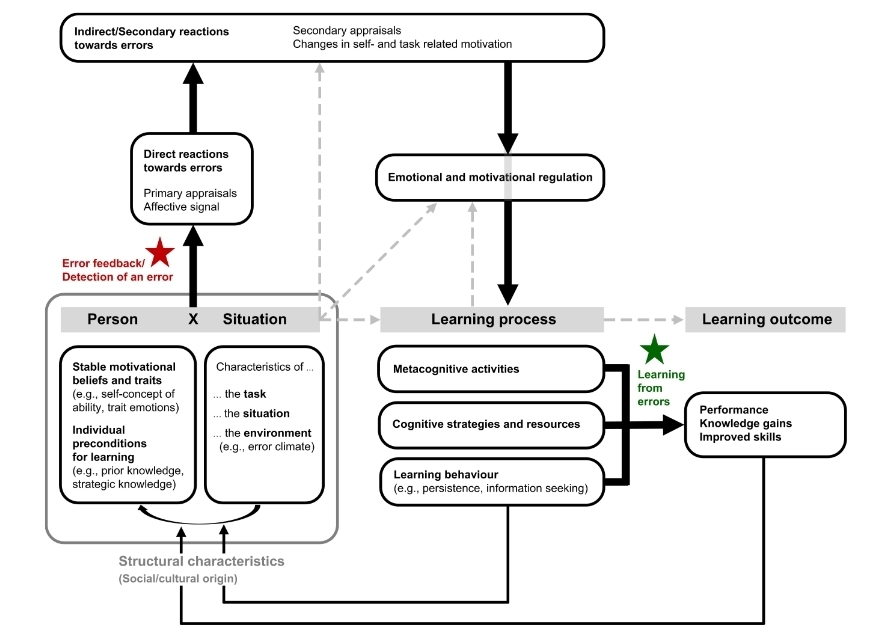

Исследователи из университета Аугсбурга создали алгоритм исправления ошибок, основанный на особенностях человеческой психики. Подробное описание есть в статье, а здесь мы приведём только схему:

Проводить подобный анализ можно самостоятельно, оценивая собственные ошибки. Но лучше, если это сделает преподаватель или искусственный интеллект.

На EdTech-платформах это уже автоматизировано. К примеру, в цифровом учебнике EnglishDom информация обо всех ошибках фиксируется в системе. У вас есть подробный отчёт по каждому домашнему заданию: сколько раз вы ошиблись в конкретном слове, в каких предложениях были сложности с грамматикой. А затем все эти ситуации подробно прорабатываются с преподавателем, выясняются их причины и составляется план, чтобы эффективно учиться на ошибках.

В 2016 году американские учёные опубликовали интересное исследование мотивации студентов, которые изучают естественные науки. И оказалось, что студенты, которые узнавали не только об успехах известных учёных, но и об их провалах, были куда сильнее мотивированы к учёбе и научным достижениям, чем те, которые знали только об открытиях и прорывах.

Шаг 3. Исправьте ошибку и закрепите правильный вариант

Зубрёжка — не лучший вариант для исправления ошибок. Она работает, но невероятно затратна по внутренним ресурсам.

-

Во-первых, вы силой пытаетесь вложить в мозг информацию. На это тратится много энергии и времени. При этом совсем не факт, что данные попадут в долговременную память.

-

Во-вторых, даже если вы успешно выучили правильный ответ, здесь начинаются проблемы. Потому что в долговременную память попадают противоречивые варианты, которые мозг считает истинными. А из-за того, что они конфликтуют, память будет постоянно сбоить.

Исправить ошибку поможет только большой объём разнообразной практики. Именно такой, чтобы воссоздавать сценарий с разных сторон и выбирать правильный вариант ответа.

Если же ошибка закрепилась глубоко в памяти и её не получается искоренить даже практическим путём, можно использовать «легальный хак» мозга — мнемонику. Это простые для запоминания фразы или утверждения, которые помогают мозгу «вспомнить» правильный вариант. Вот известная мнемоника, которую знает каждый. Запомнить цвета радуги в правильном порядке помогает фраза:

Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан

Первые буквы слов напоминают, в каком порядке следуют цвета. Нужно один раз запомнить звучную фразу, и всё — здесь вы уже не ошибётесь никогда. Мозг вспомнит «подсказку» и выдаст правильный вариант, не тратя кучу энергии на судорожный поиск ответа.

Шаг 4. Осознайте, что ошибки больше нет

Важнейший этап, который многие игнорируют. Мало избавиться от ошибки, закрепив правильный вариант. Важно ещё и осознать, что вы это сделали. Если нет осознания, то мозг продолжает считать задачу незавершённой. Это как квест в компьютерной игре, который вы закончили ещё 100 часов назад, но забыли закрыть.

И здесь есть ещё один важный момент, который обычно встречается после «закрытия квеста», — поощрение. Именно оно превращает рутинную работу над ошибками, которую мы дружно ненавидели в школах, в мощный инструмент саморазвития. Поощрение может быть очень разным.

Можно поощрять и мотивировать себя самостоятельно. К примеру, разобрались с ошибкой — побаловали себя чем-нибудь приятным. Но такой способ субъективен. Человек склонен преуменьшать свои достижения, поэтому объективно оценить успехи и размеры поощрения крайне сложно. Психологи рекомендуют сохранять стимул-поощрение даже в случае неудач. Нужно стимулировать свой интерес к обучению и вдохновлять себя на свершения, а не наказывать за ошибки.

Но лучше всего, если прогресс отслеживает сама система. В таком случае человек получает максимально объективные данные и оценку.

Реализация системы может быть разной:

-

строка прогресса и получения очков опыта, как в играх;

-

турнирная таблица и сравнение с другими учащимися;

-

ачивки и значки за достижения;

-

а некоторые обучающие программы дают вполне реальные скидки на свои платные пакеты или даже бесплатный премиальный доступ.

Ошибки и косяки нужно использовать. Ведь если бояться их или игнорировать, то теряется мощный механизм для совершенствования. Правильно говорят: «Не можешь бороться — возглавь». Если ошибок не избежать, то нужно выжать из них максимум пользы, и эти четыре простых шага вам помогут. Пользуйтесь.

|

По идее, умный человек должен учиться на чужих ошибках. Особенно, если его с детства правильно воспитывали, причём не на словах, а на примерах. Но это в идеале. А жизнь показывает, что мало кто всерьёз воспринимает советы родителей, часто думая, что у него-то всё будет о-кей. Взрослеющий молодой человек склонен отрицать опыт родителей и нравоучения педагогов, он хочет всё испытать самому, а не по указке. Было бы странно, если бы все с малых лет становились мудрыми, и, зная, что жизнь полна опасностей, трудностей, боли, страданий, сознательно не пытались бы что-то предпринимать (по принципу «как бы чего не вышло»). Тоска и скука. Невозможно полноценно жить, совсем не совершая ошибок. Но важно быть психологически готовым ко всему в жизни, чтобы, совершая тот или иной поступок, отдавать себе отчёт в своих действиях, то есть, понимать меру риска своего поведения, чтобы потом никого не обвинять.То есть, надо иметь голову на плечах. автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

Tanya14 9 лет назад Может кто то и учится на чужих ошибках, и им это помогает. Но я предпочитаю учиться на своих ошибках, так я больше понимаю, где я была не права, что я сделала не так, где я совершила ошибку. Так я проживаю свою жизнь, а не пытаюсь прожить чужую. Да и если честно, то свои ошибки лучше запоминаются, ты их чувствуешь всей душой. Но главное, что бы потом не совершать заново, те самые ошибки.

РУДЬКО 9 лет назад Невозможно прожить всю жизнь и ни разу ни в чём не ошибиться. Правильно говорят, что отрицательный опыт, это тоже опыт и отрицательный результат, тоже результат. Поэтому, считаю, что раз собственные ошибки неизбежны, то учиться на них необходимо.Ну а что касается чужих ошибок, то вряд ли мы сможем узнать всю подноготную и все причины, приведшие к неудаче, но изучать чужой опыт тоже нужно. Делаем вывод,учиться можно и на своих ошибках и на чужих, тем более, что учиться никогда не поздно.

Ленуська71 9 лет назад Лучше ,конечно , на чужих .Но когда мы молоды , то мало когда слушаем других опытных людей , которые наделали уже своих ошибок.И многие из нас прут вперёд , никого не слушая.Ну и как следствие делают свои ошибки.И только тогда уже начинаем понимать свои ошибки , ну и конечно же, учимся на них. А можно было все таки прислушаться ! Ирина 29 9 лет назад Я считаю, на чужих не научишься, потому жизнь не бывает по четким правилам, всегда есть нюансы. а еще у всех свое восприятие, на одну и ту же ситуацию люди реагируют по-разному. Когда пропускаешь ситуацию через себя, тогда доходит, а когда рассказывают со стороны , это не то. Syperkatyxa1317 9 лет назад Человек менее анализирует свои ошибки. Это знаете, как торт приготовить. Пока сам не попрактикуешь, не научишься то ошибки исправить не получится. Все нужно воспринимать как опыт и быть за него благодарным. Чужие лучше анализируются.

Алексей 15 9 лет назад В идеале, лучше учиться на ошибках других. Но не каждый человек прислушивается к советам «бывалых» людей, а значит будет совершать свои просчеты, промахи и, получается, будет учиться на собственных ошибках. И так бывает чаще всего.

marinaka 9 лет назад Конечно, на чужих ошибках было бы учиться — это идеальный вариант. Но, как правило, про чужие ошибки мы говорим: с нами такого не произойдет. А потому приходится в большинстве случаев набирать опыт исключительно на своих ошибках. dimulka 9 лет назад конечно лучше учится на чужих ошибках, только вот в жизни получается что учимся мы на своих ошибках. оно и понятно чужие ошибки плохо запоминаются, а вот когда сам набьёшь себе шишек будешь помнить это очень долго. Olla23 9 лет назад К сожалению, только на чужих ошибках учиться не получается. Каждый человек ошибается и не только в молодости. Главное — не повторять снова своих и чужих ошибок.

Хотя и говорят, что дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих, все же своя собственная ошибка — самый лучший урок, пусть, порой, и болезненный. Пока человек руку не обожжет, он не поймет, что значит «горячо». Знаете ответ? |

Сам процесс обучения основан на ошибках. Мы не просто учимся на них — не существует другого способа учиться, кроме как совершая ошибки. Во время обучения и приобретения нового жизненного опыта ошибки даже не неизбежны — они составляют суть процесса. Соответственно, если нет ошибок, нет и обучения и вообще мы мертвы.

Ошибки играют ключевую роль в обучении с точки зрения и психологии, и нейробиологии.

Психология о роли ошибок в процессе обучения

Кэрол Двек, профессор психологии в Стэнфордском университете, предложила теорию о существовании двух полярных подходов к обучению, которые соответствуют двум типам мышления: фиксированному (fixed mindset) и гибкому (growth mindset).

Люди с фиксированным мышлением считают, что обладают определенным уровнем интеллекта и не могут заметно его изменить. Они руководствуются принципом «выше себя не прыгнешь», а ошибку воспринимают как знак того, что они недостаточно способны. Те же, кто обладают гибким мышлением, ориентированы на процесс развития. Они полагают, что если приложат усилия и проявят трудолюбие и терпение, то смогут значительно улучшить свои способности. Ошибка для них — это повод учиться.

Теория Кэрол Двек основана на ее психологических экспериментах. В одном из них поучаствовали более 400 пятиклассников. Дети проходили несложный тест, состоящий из невербальных пазлов, после чего им сообщали результат. Половину детей хвалили за то, что они умные, а другую половину — за старание. Затем детям предложили выбрать между двумя тестами разной сложности. Около 90% детей, которых похвалили за ум, выбрали более простой тест, предпочтя остановиться на уже достигнутом и не потерять репутацию умных. Дети, которых похвалили за усилия, были более безжалостны к себе — они выбрали тест посложнее, который позволил им продемонстрировать свое стремление прилагать усилия.

Затем Двек предложила тем же пятиклассникам пройти очень сложный тест, рассчитанный на 8-й класс. Ученики, которых хвалили за старательность, настойчиво пытались решить задания и добивались значительных успехов. Те же, кого похвалили за ум, быстро разочаровывались в себе и переставали прилагать усилия. Свои ошибки они воспринимали как признак поражения и доказательство того, что не такие уж они и умные.

Таким образом, боязнь совершить ошибку отрицательно влияет на образовательный процесс, в то время как отсутствие этого страха и готовность работать над ошибками гарантирует эффективное обучение.

Согласившись с идеей Двек о разграничении фиксированного и гибкого мышления, психолог из Мичиганского университета Джейсон Мозер исследовал нейронные механизмы, лежащие в основе разных типов реакций на ошибки. Он проследил взаимосвязь между типом мышления человека и его реакцией на ошибки.

Участники его эксперимента должны были выполнять задания, в которых легко ошибиться. В это время Мозер с помощью энцефалограммы анализировал нейронные сигналы, участвующие в обработке ошибок: рефлекторную регистрацию ошибки ERN (error-related negativity) и осознанную реакцию на ошибку Pe (error positivity). Первый сигнал показывает конфликт между правильным и ошибочным ответом, он возникает приблизительно через 50 миллисекунд после допущения ошибки. Второй сигнал регистрируется через 100–600 миллисекунд после ответа и указывает на осознание ошибки и концентрацию внимания на ней.

Согласно исследованиям сигналы ERN и Pe, скорее всего, генерирует передняя поясная извилина коры — зона, которая участвует в мониторинге поведения и сигнализирует о том, что нужно усилить когнитивный контроль.

В эксперименте Мозера уровни сигналов ERN и Pe коррелировали с более сосредоточенными и более точными ответами, следующими за ошибками. Оказалось, что чем выше амплитуда ERN- и Pe-сигналов, тем более эффективен процесс обучения.