Психология страха и тревоги у спортсменов-фигуристов

Оглавление

Введение

Глава 1.

Теоретический анализ проблемы страха и тревоги, особенностей их проявления

.1

Психологическая характеристика страха и причины его возникновения

.2 Тревога

как состояние и как свойство

.3 Страх и тревога в спорте

Глава 2.

Обоснование методик исследования видов и переживания страха и тревоги

спортсменами-фигуристами

.1

Организация и методы проведения исследования

.2 Анализ

результатов исследования страха и тревоги у спортсменов-фигуристов

.3 Методы и

приемы преодоления страха и тревоги в спорте

Заключение

Библиографический

список

Приложение

Введение

Переживание страха и тревоги естественно для человека. Каждый человек

имеет собственную индивидуальную форму страха, которая так же относится к

образу жизни человека, как присущая только ему форма любви и его собственная,

индивидуальная неизбежность смерти. Страх индивидуален и отражает личностные

особенности каждого человека.

Чувство страх, по всей вероятности, есть самое мучительное из всех

психических состояний, отражающее внутреннее (душевное) беспокойство,

подавленное, а иногда и просто паническое состояние. Порой страх приводит к

утрате человеком контроля над своим поведением, которое может расцениваться как

трусость, малодушие. Преодоление же чувства страха рассматривается как смелость

или личное мужество.

З. Фрейд делит все страхи на две группы: реальный — рациональный и

понятный страх, возникающий в ответ на внешнюю опасность, связанный с реакцией

бегства и инстинктом самосохранения, и невротический страх — иррациональный и непонятный.

Ю. В. Щербатых предложил свою классификацию страхов, выделив биологические,

социальные и экзистенциальные страхи.

Тревога (тревожность) выражается в нарушении внутреннего психологического

комфорта, переживание сильного беспокойства, или даже страха в ситуациях, ранее

относительно безразличных для спортсмена.

Неуверенность в своих силах является следствием мыслей о несоответствии

своих возможностей поставленной цели. Как тревожность, так и уверенность

(неуверенность) в себе могут быть свойствами личности, так и носить ситуативный

характер, отражая состояние спортсмена. В данном случае речь идет о таком

психическом состоянии, когда даже уверенный в себе, в своих силах спортсмен

начинает сомневаться, что их хватит для достижения цели. Крайние случаи

развития этого состояния приводят к отказу от цели и уходу из спорта.

К. Изард подразделяет причины тревоги и страха на внешние (внешние

процессы и события) и внутренние (влечения и гомеостатические процессы, т. е.

потребности, и когнитивные процессы, т. е. представление человеком опасности

при воспоминании или предвидении).

Спортивная деятельность часто сопровождается переживанием тревоги страха

(боязни), который может повлиять на успешность выступления на соревнованиях или

на качество тренировочного процесса. Е.П. Ильин считает, что причинами страхов

и тревоги спортсменов могут быть: боязнь проигрыша и даже выигрыша; боязнь

ответственности; риск испытать боль или получить травму; последствия

собственной агрессии; оценка силы соперника.

Возникновение тревоги и страха не редкость в спорте, в

некоторой степени, они даже помогают в достижении желаемой концентрации.

Однако, избыток может привести к приливу адреналина, что плохо может сказаться

на результатах.

Таким образом, спортивная деятельность, как деятельность в экстремальных

условиях, способствует появлению различных страхов, поэтому важной задачей

является разработка методов, которые помогли бы спортсменам преодолеть страхи.

Актуальность работы. Для человека как социального существа страх и

тревога часто становится препятствием для достижения поставленных им целей. Они

могут проявиться не только как психическое состояние индивида, но и как

устойчивая черта подсознания.

На протяжении всей истории изучения феноменов страха и тревоги

исследователи сталкивались с рядом сложных, неоднозначных для решения вопросов.

Многообразие существующих концепций, пытающихся объяснить эти феномены,

бесспорно свидетельствует о многоплановости многоаспектности данной проблемы.

Сложность заключается в том, что один решенный вопрос ставит перед

исследователями целый ряд новых, что обуславливает актуальность настоящего

исследования.

Объект исследования — страх и тревога как психическое состояние.

Предмет исследования — проявление страха и тревоги у спортсменов-

фигуристов.

Цель исследования — изучение особенностей проявления страха и тревоги у

спортсменов-фигуристов.

Задачи исследования:

1. Охарактеризовать феномен страха, его виды.

. Охарактеризовать тревогу как психическое состояние.

. Раскрыть особенности проявления страха и тревоги в спорте.

. Составить комплекс методов и приемов, способствующих преодолению

страха и тревоги у спортсменов.

Методы исследования:

. теоретический анализ психологической, педагогической и

методической литературы по изучаемой проблеме;

. изучение и обобщение психолого-педагогического опыта;

. тестирование;

. опрос;

. сравнительный анализ.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, общей

характеристики работы, двух глав, выводов, практических рекомендаций,

заключения, библиографического списка, приложения. Теоретические и эмпирические

данные нашли отражение в таблицах, рисунках.

Глава 1. Теоретический анализ проблемы страха и тревоги, особенностей их

проявления

.1 Психологическая характеристика страха и причины его возникновения

Страх относится исследователями к одной из базовых (основных) эмоций.

Страх — эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному

существованию индивида и направленная на источник действительной или

воображаемой опасности. В отличие от боли и других видов страдания, вызываемых

реальным действием опасных для существования факторов, страх возникает при их

предвосхищении [5, 26].

Е.П.Ильин трактует страх как аффективное состояние ожидания человеком

какой-либо грозящей ему опасности [3, 49].

Согласно З. Фрейду, страх — это состояние аффекта, объединение

определенных ощущений ряда удовольствие-неудовольствие с соответственными

иннервациями разрядки напряжения и их восприятие, а также, вероятно, и

отражение определенного значимого события [20,16].

В некоторых источниках страх определяется как внутреннее состояние,

обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. С точки зрения

психологии считается отрицательно окрашенным эмоциональным процессом.

Страх в экзистенциональном смысле — это ни в коей мере не малодушие

человека и тем более не его психофизическая боязнь. Здесь страх предстает как

метафизический ужас, потрясающее человека прозрение. Человеку вдруг открывается

зияющая бездна его бытия, ранее ему неведомая. Ему становится понятным онтологический

смысл собственного бытия. Это и есть подлинное существование человека —

постоянная тревога за себя, ужас перед неизвестностью и риск свободного выбора.

Страх из случайного психологического состояния переходит в постоянное

онтологическое содержание, что не может не деформировать психику людей [5, 9].

Ученые говорят, что страх — это основной и самый базовый инстинкт людей,

именно он является ключом к эволюционному развитию каждого вида. Это одно из

немногих чувств, которое практически одинаково проявляется у всех

представителей фауны, в том числе и у людей. Кроме того, страх является самым

сильнодействующим инстинктом [16, 152].

Чувство страх, по всей вероятности, есть самое мучительное из всех

психических ощущений. Будучи сугубо психическим явлением, страх, как правило,

отражает внутреннее (душевное) беспокойство, подавленное, а иногда и просто

паническое состояние. Порой страх приводит к утрате человеком контроля над

своим поведением, которое может расцениваться как трусость, малодушие.

Преодоление же чувства страха рассматривается как смелость или личное мужество.

Страх может проявиться не только как психическое состояние индивида, но и как

устойчивая черта подсознания больших социальных групп: например, страх за свое

будущее и завтрашний день своих детей в обществе социальной нестабильности.

Мы рождаемся практически лишенными страха. Единственный страх,

свойственный младенцам — это страх упасть с высоты и страх громких звуков. Все

остальные страхи возникают позже как реакция на те или иные события. И корень

их всех — это убеждение в том, что мы не способны справиться с жизнью [29].

Переживание страха естественно для человека. Общепринятым является то,

что каждый человек имеет свои личностные видоизменения страха: страх тем меньше

выражен, чем более абстрактными являются для данной личности смерть, любовь или

другие представления. Каждый человек имеет собственную индивидуальную форму

страха, которая так же относится к образу жизни человека, как присущая только

ему форма любви и его собственная, индивидуальная неизбежность смерти. Страх

индивидуален и отражает личностные особенности каждого человека, он имеет место

при всех общественных устройствах. Страх связан с индивидуальными условиями

жизни личности, предрасположенностью и окружением, он имеет свою историю

развития и начинается, практически, с момента начала развития (т. е. рождается

вместе с нами). Если рассматривать страх «без страха», то создается

впечатление, что он имеет двойственный аспект: с одной стороны, страх

активизирует нас, а с другой — парализует. Страх всегда есть сигнал и

предупреждение об опасности, в равной степени он содержит предложение, т. е.

импульс к преодолению этой опасности.

Индивид может испытывать страх по самым различным причинам и поводам или

даже без них.

Если человеку страшно в связи с реальной опасностью, которая ему

действительно угрожает, то страх оправдан. Он играет роль внутреннего

сигнализатора или информатора, мобилизующего резервные духовные силы человека

на борьбу с опасностью. При этом обычно вступают в действие другие чувства,

которые так или иначе нейтрализуют чувство страха, вытесняя его. Но есть и

беспредметный страх, который «не знает» вызывающей его причины. В настоящее

время о таком страхе говорят как о тревоге, тревожности [18, 275].

Страх — это эмоциональное состояние, отражающее защитную биологическую

реакцию человека или животного при переживании ими реальной или мнимой

опасности для их здоровья и благополучия. Следовательно, для человека как

биологического существа возникновение страха не только целесообразно, но и

полезно. Однако для человека как социального существа страх часто становится

препятствием для достижения поставленных им целей [9, 184].

Страх всегда возникает в тех случаях, когда мы оказываемся в неразрешимой

или еще неразрешенной ситуации. Все новое, неизвестное, впервые случившееся или

пережитое, наряду с привлекательностью нового, влечением к авантюрам и риску,

также сопровождается страхом. Так как наша жизнь всегда приводит к новому,

недостижимому и неизведанному, ее всегда сопровождает страх. Он появляется

раньше всего в сознании как важный пункт нашего развития и по мере взросления

утрачивает привычные пути и направления для разрешения или преобразования новых

задач. Развитие, взросление и созревание со всей очевидностью сопровождаются

деятельностью по преодолению страха, и каждый возраст с соответствующими

ступенями зрелости сопровождается страхом, который возникает вновь и

усиливается после преодоления каждой ступени [18, 202].

Сформулируем определение: страх складывается из определенных и вполне

специфичных физиологических изменений, экспрессивного поведения и

специфического переживания, проистекающего из ожидания угрозы или опасности. У

маленьких детей, так же как и у животных, ощущение угрозы или опасности

сопряжено с физическим дискомфортом, с неблагополучием физического «Я»; страх,

которым они реагируют на угрозу, это боязнь физического повреждения [9, 93].

В зависимости от авторов отмечаются различные причины, вызывающие страх.

Дж. Боулби отмечает, что причиной страха может быть как присутствие чего-либо

угрожающего, так и отсутствие того, что обеспечивает безопасность (например,

матери для ребенка). Дж. Грэй считает, страх может возникнуть, если событие не

происходит в ожидаемом месте и в ожидаемое время. Многие авторы отмечают, что

страх вызывается объектом (предметом, человеком, явлением природы), но что

бывают и беспредметные страхи, т. е. не связанные ни с чем конкретным.

К. Изард подразделяет причины страха на внешние (внешние процессы и

события) и внутренние (влечения и гомеостатические процессы, т. е. потребности,

и когнитивные процессы, т. е. представление человеком опасности при

воспоминании или предвидении). Во внешних причинах он выделяет культурные

детерминанты страха, являющиеся, как показано С. Речменом, результатом исключительно

научения (например, сигнал воздушной тревоги). С этой точкой зрения не согласен

Дж.Боулби, который полагает, что многие культурные детерминанты страха при

ближайшем рассмотрении могут оказаться связанными с природными детерминантами,

замаскированными различными формами неправильного истолкования, рационализации

или проекции. Например, боязнь воров или привидений может быть рационализацией

страха темноты, страх перед попаданием молнии — рационализацией страха грома и

т. д. Многие страхи связаны с боязнью боли: ситуации, которые вызывают боль

(угроза боли), могут вызывать страх независимо от наличного ощущения боли.

Речмен возражает против концепции травматического обусловливания страха,

которая импонирует многим ученым (среди отечественных ученых большое место

связи боли и различных видов страха уделяет В. С. Дерябин). Он отмечает тот

факт, что многие люди боятся змей, однако никогда не имели с ними контакта, тем

более болезненного.

Е. А. Калинин в качестве детерминант страха у фигуристов отмечает недолеченную

травму, недостаточный опыт выступления в ответственных соревнованиях,

длительный перерыв в выступлениях [4, 331].

А. С. Зобов все опасности, вызывающие страх, разделил на три группы: 1)

реальные, объективно угрожающие здоровью и благополучию личности; 2) мнимые,

объективно не угрожающие личности, но воспринимаемые ею как угроза

благополучию; 3) престижные, угрожающие поколебать авторитет личности в группе

[4, 339].

В качестве причин страха Томкинс называет драйвы, эмоции и когнитивные

процессы. Некоторые исследователи рассматривают развитие эмоции страха как

функцию качества привязанности ребенка к матери. Другие исследователи, говоря о

причинах страха, выделяют специфические события и ситуации.

Страх во многих случаях — вещь необъективная. То есть он возникает в

нашей голове совершенно беспочвенно, не имея под собой никакой базы. Например,

два человека идут по темному переулку, один из них насвистывает любимую

мелодию, в то время как у другого коленки подкашиваются. Возбудитель страха

один и тот же, но эффект он произвел по-разному на этих людей. Люди часто

спрашивают, возможно ли перепрограммировать свои мысли самому, перестать

бояться и избавиться от пожирающих негативных эмоций. Ответ положительный. Это

не только возможно, но и необходимо сделать, чтобы открыть себе новую дорогу и

начать чувствовать полноту жизни.

Большинство людей пытаются найти логическую связь и осмыслить свой страх.

К сожалению, это неправильный подход, и использование логики тут совершенно

бесполезно. Как бы вы ни пытались обосновать свой страх, вся ваша логика не

поможет в тот момент, когда опасная ситуация снова возникнет. Страх возникает

совершенно подсознательно, а в этом состоянии уже абсолютно не важно,

действительно ли опасна ситуация или это просто работает наше сильное

воображение. Стоит один раз сильно поверить в то, что опасность реальна, как

наш мозг подсознательно будет находить всяческую возможность, чтобы доказать

это снова [6, 3].

Предположения об источнике страха и его осознание свидетельствуют об

определенной ступени развития, о достижении зрелости. Уклонение от

формулирования и объяснения страха приводит к его стагнации; это тормозит наше

дальнейшее развитие и оставляет нас на том уровне детства, когда границы страха

непреодолимы [18, 28].

Преодоление чувства страха есть результат гражданского самовоспитания

человека, развития высокой личной ответственности за последствия своих

поступков, дел и слов. Насколько человек сам побеждает страх, настолько он —

человек. Чувство высокой гражданской ответственности позволяет каждому человеку

преодолеть собственные духовные (психические) слабости, тщеславие, трусость,

малодушие, т. е. развить в себе здоровое самолюбие. По мере развития самолюбия

и творчества страх уже не остается спонтанным регулятором поведения и действий

людей. Они начинают сознательно объединяться для общих безопасных действий и

ставить под свой коллективный контроль природные и социальные регуляторы,

страховаться от стихии [1, 20].

По мере взросления человека меняется характер объектов, вызывающих страх.

Потенциальная возможность физического повреждения для большинства из нас не

представляет собой угрозы, хотя бы в силу ее редкости. Гораздо чаще нас страшит

то, что может уязвить нашу гордость и снизить самооценку. Мы боимся неудач и

психологических потерь, которые могут произвести в душе каждого из нас

настоящий переворот [12, 24].

Для любого человека очень важно уметь побороть страх, потому что иначе он

не сможет достичь в своей жизни любой, даже самой маленькой высоты, не говоря

уж о том, чтоб добиться успеха или осуществления своих мечтаний [16, 270].

Страх — реальная часть нашей жизни. Человек может переживать страх в

самых разных ситуациях, но все эти ситуации имеют одну общую черту. Они

ощущаются, воспринимаются человеком как ситуации, в которых под угрозу

поставлено его спокойствие или безопасность [8, 56].

Больше всего люди боятся того, что уже испытали в прошлом. Доказано, что

страх перед неизвестным обычно не достигает такого пика, как страх перед уже

испытанным и когда-то имевшим место в жизни того или иного человека. К примеру,

если вы провалили несколько интервью или экзаменов, то каждый следующий раз

будет приносить вам все больше и больше страха. Неуверенность в себе и в своих

силах может забраться так далеко в душу, что страх будет контролировать вас

везде и всюду, не давая спокойно жить и двигаться по жизни. Этого быть не

должно, и есть путь, чтобы победить свой страх, нужно только знать, как это

сделать [3, 282].

Страх, как и другие неприятные переживания не являются однозначно

«вредными». Любая эмоция выполняет определенную функцию и позволяет ребенку и

взрослому человеку ориентироваться в окружающей его предметной и социальной

среде. Страх регулирует поведение, уводит человека от опасностей, возможности

получения травмы и т.п. В этом проявляется охранительная функция страхов (они

участвуют в инстинктивном поведении, обеспечивающем самосохранение) [5, 21].

Многим людским страхам можно найти аналоги в животном мире: человек, как

и «братья его меньшие», пугается грома, огня, хищников, стихийных бедствий,

однако, есть чисто человеческие страхи, которые отсутствуют в дикой природе. К

таким явлениям можно отнести страх ответственности, влияние которого на

развитие сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире трудно переоценить. Этот

страх, послуживший отправной точкой миллионов случаев гипертонии,

атеросклероза, язвы желудка, инфарктов и инсультов унес больше человеческих

жизней, чем все войны на Земле. Страх ответственности, практически, не имеет

под собой биологических корней, а обусловливается почти исключительно

социальными механизмами. Сущность этого страха заключается в том, что, принимая

какое-то важное решение, человек берет на себя ответственность за его

последствия, а в случае неудачи ему не только грозит осуждение или наказание со

стороны социума, но, что еще хуже, зачастую он обречен на длительные

самообвинения, способные отравить всю последующую жизнь. Именно поэтому многие

люди не любят принимать ответственных решений, предпочитая, чтобы за них это

делали другие. Страх ответственности приводит не только к появлению тревожных

мыслей, но и вполне зримо отражается на обмене веществ человека и его

физиологических функциях. Телесные изменения могут проявляться как в виде

увеличения активности, когда человек становится беспокойным и суетливым, так и

в виде ее уменьшения — гиподинамии, заторможенности.

К числу других, наиболее распространенных «социальных» страхов относятся:

«боязнь провала», «боязнь критики» и «боязнь успеха». Как писал американский

психотерапевт Д.Бернс, «мысль о том, что приложение усилий не приведет ни к

какому результату, довлеет над личностью, заставляя отказаться даже от

попыток». Стойкий страх провала может быть связан с различными факторами,

главными из которых являются: тенденция делать общие выводы из единичных фактов

(«Если у меня это не получилось, то я не справлюсь уже ни с чем») и оценка по

конечному результату, когда не учитывается индивидуальные особенности человека,

а ярлык «успеха» или «поражения» наклеивается вне зависимости от затраченных

усилий.

Близким к этому страху является боязнь осуждения со стороны окружающих,

где на первый план в сознании выходит не конечный результат его деятельности, а

реакция ближайшего социального окружения. В этом случае, по мнению человека,

попытка сделать что-то новое, оказавшаяся ошибочной, будет встречена с

осуждением. Как отмечает Д. Бернс, риск отвержения кажется настолько реальным,

что неуверенный в себе человек принимает такой низкий уровень притязаний и

деятельности, какой только возможен. Лозунг «Кто не играет, тот не проигрывает»

становится ведущим, в то время как задачей психолога, занимающегося с таким

человеком, является его замена на утверждение: «Тот, кто ползет — не падает,

падает тот, кто бежит». Такой поворот мысли должен дать почувствовать пациенту,

что при прежней стратегии поведения у него нет никаких шансов добиться успеха в

жизни [21, 122].

Страх имеет две формы проявления — астеническую и стеническую. Первая

возникает в пассивно-оборонительных реакциях, например в ступоре, и в

активно-оборонительных реакциях [3, 90].

Некоторые исследователи различают три формы страха, возникающие при

осознании опасности. Первая форма — астеническая реакция — проявляется в

оцепенении, дрожи, нецелесообразных поступках. Развивается она по механизму

пассивно-оборонительного рефлекса.

Вторая форма — паника, захватывающая многих или всех членов команды.

Близким к панике как массовому состоянию в спортивной деятельности является

страх перед снарядом у гимнастов, когда первый номер команды выступает

неудачно, боязнь той команды, которая выиграла накануне матч у сильного

противника с крупным счетом, и т. п.

Третий вид страха — боевое возбуждение, связанное с активной сознательной

деятельностью в момент опасности. Состояние боевого возбуждения положительно

окрашено, то есть человек испытывает своеобразное наслаждение и повышение

активности психической деятельности в ситуации опасности. Очевидно: это

состояние встречается у опытных спортсменов: парашютистов, слаломистов,

альпинистов, прыгунов в воду и на лыжах с трамплина [5, 27].

Помимо крайних выражений страх всегда подразумевает переживание

какой-либо реальной или воображаемой опасности. Следует помнить, что не

отдельный фактор страха определяет уровень реагирования, а ситуация в целом,

образ ситуации (опыты Кеннона). По своему определению, страхи всегда направлены

на конкретный объект. Отдельную проблему представляет беспредметная тревога,

периодически усиливающаяся до приступов паники и обычно связанная со скрытым

страхом смерти. По мнению К. Изарда, результаты ряда исследований убеждают в

том, что необходимо различать страх и тревогу, хотя ключевой эмоцией при

тревоге является страх [3, 144].

Но страх нельзя отождествлять с тревогой. Страх — это совершенно

определенная, специфичная эмоция, заслуживающая выделения в отдельную категорию.

Рассмотрение страха как специфичной эмоции позволяет отделить его от феномена

тревоги. Тревога — это комбинация, или паттерн эмоций, и эмоция страха — лишь

одна из них. З. Фрейд, например, высказал предположение, что когда человек

подвергается действию хронического стресса и испытывает угрозу своему

благополучию, то его «я» (эго) заполнено сильно выраженной тревогой. Некоторые

психоаналитики используют термины «тревога», «тревожность» для обозначения

чрезмерного мрачного предчувствия. Под «страхом» имеется в виду осознанная

оценка реальной угрожающей ситуации [9, 216].

.2 Тревога как состояние и как свойство

Тревога определяется как эмоциональное состояние

острого внутреннего беспокойства, связываемого в сознании человека с

прогнозированием опасности [20, 118]. Тревога рассматривается в психологии как

неблагоприятное по своей эмоциональной окраске состояние или внутреннее

условие, которое характеризуется субъективными ощущениями напряжения,

беспокойства, мрачных предчувствий. По мнению Спилбергера Ч.Д., она

представляет собой генерализованный, диффузный или беспредметный страх,

источник которого может оставаться неосознанным [19, 137].

Понятие «тревога» было введено в психологию З.Фрейдом

(1925), разводившим страх как таковой, конкретный страх и неопределенный,

безотчетный страх — тревогу, носящую глубинный, иррациональный, внутренний

характер [29].

В отличие от страха как реакции на угрозу человеку как

существу биологическому, когда опасности подвергается жизнь человека, его

физическая целостность, тревога всегда связана с социальным аспектом. Она

представляет собой переживание, возникающее при угрозе человеку как социальному

объекту, когда опасности подвергаются его положение в обществе: его ценности,

представления о себе, потребности, затрагивающие ядро личности. Тревога всегда

связана с ожиданием неудач в социальном взаимодействии. И в этом случае она

рассматривается как эмоциональное состояние, связанное с возможностью

фрустрации социальных потребностей [19, 142]. В современной психологии тревогу

как психическое состояние часто называют ситуативной или реактивной

тревожностью, так как она связана с конкретной внешней ситуацией.

Тревога, как и любое другое психическое переживание,

непосредственно связана с ведущими мотивами и потребностями личности и призвана

регулировать поведение личности в потенциально опасной ситуации. Источником

тревоги могут быть как внешние раздражители (люди, ситуации, происходящие

события), так и внутренние факторы (актуальное состояние; прошлый жизненный

опыт, который определяет интерпретацию происходящих событий и прогнозирует их

дальнейшее развитие). Состояние тревоги, как и любое другое психическое

состояние, находит свое выражение на разных уровнях человеческой организации:

на физиологическом уровне — тревога проявляется в усилении сердцебиения,

учащении дыхания, увеличении минутного объема циркуляции крови, повышении

артериального давления, возрастании общей возбудимости, снижении порогов

чувствительности, появлении сухости во рту, слабости в ногах и т.д.;

¾ на эмоционально-когнитивном уровне —

характеризуется переживанием беспомощности, бессилия, незащищенности,

амбивалентностью чувств, порождающей затруднения в принятии решений и

целеполагании;

¾ на поведенческом уровне — бесцельное

хождение по помещению, грызение ногтей, качание на стуле, стук пальцами по

столу, теребление волос, кручение в руках разных предметов и т.д.

Следует отметить, что, хотя на уровне субъективного

переживания тревога скорее является негативным состоянием, ее воздействие на

поведение и деятельность человека неоднозначно. В связи с этим в современной

психологии выделяют два вида тревоги: мобилизующую и расслабляющую

(дезорганизующую). Мобилизующая тревога дает дополнительный импульс к

деятельности, в то время как расслабляющая тревога снижает ее эффективность

вплоть до полного прекращения и общей дезорганизации деятельности [20, 165].

Исследованиями показано, что состояние тревоги может

варьироваться по интенсивности и изменяться во времени как функция уровня

стресса, которому подвергается человек. Тревоге наименьшей интенсивности

соответствует ощущение внутренней напряженности, выражающееся в переживаниях

напряженности, настороженности, дискомфорта. Оно не несет в себе признаков

угрозы, а служит сигналом приближения более выраженных тревожных явлений. Данный

уровень тревоги имеет наибольшее адаптивное значение. Наиболее интенсивное

проявление тревоги — тревожно-боязливое возбуждение — выражается в потребности

в двигательной разрядке, поиске помощи, что максимально дезорганизует поведение

человека [20, 188]. Таким образом, тревога до определенного момента может

стимулировать деятельность, но, преодолев рубеж «зоны оптимального

функционирования» индивида, начинает производить дезорганизующий эффект.

Дезорганизующим эффектом обладает только интенсивная тревога. Для психологов

именно она представляет наибольший интерес, поскольку этот вид тревоги в

субъективном опыте человека является «проблемным». Интенсивная тревога,

оказывающая дезорганизующее влияние на деятельность, — это крайне

неблагоприятное для человека состояние, требующее преодоления или

трансформации.

В отличие от тревоги, тревожность в современной

психологии рассматривается как психическое свойство, индивидуальная

психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека к переживанию

тревоги [20, 201]. Личностная тревожность представляет собой устойчивое

образование, проявляющееся в разлитом, хроническом переживании соматического и

психического напряжения, к склонности к раздражительности и беспокойству даже

по незначительным поводам, в чувстве внутренней скованности и нетерпеливости.

Тревожность как черта личности отражает частоту переживаний человеком состояния

тревоги. Высокотревожные индивиды переживают состояние тревоги с большей

интенсивностью и частотой, чем низкотревожные. Таким образом, термин

«тревожность» используется для обозначения относительно устойчивых

индивидуальных различий в склонности индивида испытывать это состояние. Эта

особенность напрямую не проявляется в поведении, но ее уровень можно определить

исходя из того, как часто и как интенсивно у человека наблюдаются состояния

тревоги. Личность с выраженной тревожностью склонна воспринимать мир как

заключающий в себе опасность и угрозу в значительной большей степени, чем

личность с низким уровнем тревожности. В этом статусе тревожность впервые была

описана З.Фрейдом в 1925 году, который для описания «свободно витающей»,

разлитой тревожности, являющейся симптомом невроза, использовал термин,

означающий в буквальном переводе «готовность к тревоге» или «готовность в виде

тревоги» [9, 52].

Традиционно в психологии тревожность рассматривается

как проявление неблагополучия, вызванное нервно-психическими и тяжелыми

соматическими заболеваниями, либо представляющее собой последствие перенесенной

психической травмы. Она также нередко рассматривается как механизм развития

неврозов. В этом случае ее возникновение связано с наличием глубоких внутренних

конфликтов на почве завышенного уровня притязаний, недостаточности внутренних

ресурсов для достижения поставленной цели, рассогласования между потребностью и

нежелательностью способов ее удовлетворения.

В настоящее время отношение к явлению тревожности в

психологии существенно изменилось, и мнения относительно этой личностной

особенности становится менее однозначными и категоричными. Современной подход к

феномену тревожности основывается на том, что последнюю не стоит рассматривать

как изначально негативную черту личности; она представляет собой сигнал

неадекватности структуры деятельности субъекта по отношению к ситуации. Для

каждого человека характерен свой оптимальный уровень тревожности, так

называемая полезная тревожность, которая является необходимым условием развития

личности.

В современной психологии тревожность рассматривается

как один из основных параметров индивидуальных различий. При этом ее

принадлежность к тому или иному уровню психической организации человека до сих

пор остается спорным вопросом; ее можно трактовать и как индивидуальное, и как

личностное свойство человека.

Первая точка зрения принадлежит В.С. Мерлину и его

последователям (Мерлин В.С., 1964; Белоус В.В., 1967), которые трактуют

тревожность как обобщенную характеристику психической деятельности, связанную с

инертностью нервных процессов, то есть как психодинамическое свойство

темперамента [8]. Вторая точка зрения (Прихожан А.М., 1998) трактует

тревожность как личностное свойство, которое формируется в результате

фрустрации межличностной надежности со стороны ближайшего окружения [6].

К настоящему моменту и механизмы формирования

тревожности так же остаются неопределенными. Остается открытым, спорным вопрос:

является ли она врожденной, генетически обусловленной чертой, или складывается

под влиянием различных жизненных обстоятельств.

Так, А.М. Прихожан выделяет два типа тревожности:

¾ беспредметную тревожность, когда

человек не может соотнести возникающие у него переживания с конкретными

объектами;

¾ тревожность как склонность к ожиданию

неблагополучия в различных видах деятельности и обобщения.

При этом первый вариант тревожности обусловлен

особенностями нервной системы, то есть нейрофизиологическими свойствами

организма, и является врожденным, в то время как второй связан с особенностями

формирования личности в течение жизни.

В целом, можно отметить, что, вероятнее всего, у одних

людей существуют генетически обусловленные предпосылки к формированию

тревожности, в то время как у других данное психическое свойство является

приобретенным в индивидуальном жизненном опыте.

Исследования показали, что существуют различные формы

тревожности, то есть особые способы ее переживания, осознания, вербализации и

преодоления. Среди них можно выделить следующие варианты переживания и

преодоления тревожности.

¾ Открытая тревожность — сознательно

переживаемая и проявляющаяся в деятельности в виде состояния тревоги. Она может

существовать в различных формах, например:

¾ как острая, нерегулируемая или слабо

регулируемая тревожность, чаще всего дезорганизующая деятельность человека;

¾ регулируемая и компенсируемая

тревожность, которая может использоваться человеком в качестве стимула для

выполнения соответствующей деятельности, что, впрочем, возможно преимущественно

в стабильных, привычных ситуациях;

¾ культивируемая тревожность, связанная

с поиском «вторичных выгод» от собственной тревожности, что требует

определенной личностной зрелости (соответственно, эта форма тревожности

появляется только в подростковом возрасте).

¾ Скрытая тревожность — в разной

степени неосознаваемая, проявляющаяся либо в чрезмерном спокойствии,

нечувствительности к реальному неблагополучию и даже отрицании его, либо

косвенным путем через специфические формы поведения (теребление волос,

расхаживание из стороны в сторону, постукивание пальцами по столу и т.д.):

¾ неадекватное спокойствие (реакции по

принципу «У меня все в порядке!», связанные с компенсаторно-защитной попыткой

поддержать самооценку; низкая самооценка в сознание не допускается);

¾ уход от ситуации.

Таким образом, следует отметить, что и тревога как

психическое состояние, и тревожность как психическое свойство находятся в

конфронтации с базовыми личностными потребностями: потребностью в эмоциональном

благополучии, чувстве уверенности, безопасности. С этим связаны значительные

трудности в работе с тревожными людьми: они, несмотря на выраженное стремление

избавиться от тревожности, неосознанно сопротивляются попыткам помочь им

сделать это. Причина такого сопротивления им самим непонятна и трактуется ими,

как правило, неадекватно.

Специфическая особенность тревожности как личностного

свойства заключается в том, что она имеет собственную побудительную силу,

выступает как мотив, имеющий достаточно устойчивые, привычные формы его

реализации в поведении, что является специфической особенностью сложных

психологических новообразований аффективно-потребностной сферы. Возникновение и

закрепление тревожности во многом обусловлено неудовлетворением актуальных

потребностей человека, которые приобретают гипертрофированный характер [4, 61].

Закрепление и усиление тревожности происходит по

механизму «замкнутого психологического круга»: возникающая в процессе

деятельности тревога частично снижает ее эффективность, что приводит к

негативным самооценкам либо негативным оценкам со стороны окружающих, которые в

свою очередь, подтверждают правомерность тревоги в подобных ситуациях и

усиливает негативный эмоциональный опыт. При этом, поскольку переживание

тревоги является субъективно неблагоприятным состоянием, оно может не

осознаваться человеком [12, 78].

Учитывая обнаруженную В.А. Бакеевым (1974) прямую

взаимосвязь между тревожностью и внушаемостью личности, можно предположить, что

последняя приводит к усилению и укреплению «замкнутого психологического круга»,

констеллирующего тревожность. Анализ механизма «замкнутого психологического

круга» позволяет отметить, что тревожность зачастую подкрепляется той

ситуацией, в которой она однажды возникла. В последнее время в

экспериментальных исследованиях все чаще делается акцент не столько на

отдельной черте, сколько на особенностях ситуации и взаимодействия личности с

ситуацией. В частности, выделяют либо общую неспецифическую личностную

тревожность, либо специфическую, характерную для определенного класса ситуаций

[16, 117].

Ситуация представляет собой систему внешних по

отношению к субъекту условий, побуждающих и опосредующих его активность. Она

предъявляет к человеку определенные требования, реализация которых создает

предпосылки к ее преобразованию или преодолению. Тревожность могут вызвать

только те ситуации, которые личностно значимы для субъекта, соответствуют его

актуальным потребностям. При этом возникшая тревожность может как оказывать

мобилизующий эффект, так и вызывать дезорганизацию поведения в рамках данной

ситуации по принципу «выученной беспомощности» [16,129].

Таким образом, тревожность представляет собой фактор,

опосредующий поведение человека либо в конкретных, либо в широком диапазоне ситуаций.

Несмотря на то что существование феномена тревожности у психологов не вызывает

сомнений, ее проявление в поведении проследить довольно сложно. Это связано с

тем, что тревожность часто маскируется под поведенческие проявления других

проблем, таких как агрессивность, зависимость и склонность к подчинению,

лживость, лень как результат «выученной беспомощности», ложная гиперактивность,

уход в болезнь и т.д. [20, 54].

Таким образом, при диагностировании тревоги, нужно

знать и учитывать следующие существенные моменты.

¾ В современной психологии тревога

понимается как психическое состояние, а тревожность — как психическое свойство,

детерминированное генетически, онтогенетически или ситуационно. Тревожность как

устойчивая личностная черта формируется только в подростковом возрасте. До

этого она является функцией тревоги.

¾ Тревога как психическое состояние, и

тревожность как психическое свойство находятся в конфронтации с базовыми

личностными потребностями: потребностью в эмоциональном благополучии, чувстве

уверенности, безопасности.

¾ Тревогу не всегда стоит рассматривать

как изначально негативную черту личности; она представляет собой сигнал

неадекватности структуры деятельности субъекта по отношению к ситуации. Для

каждого человека характерен свой оптимальный уровень тревоги, так называемая

полезная тревога, которая является необходимым условием развития личности.

¾ И тревога как психическое состояние,

и тревожность как психическое свойство оказывают неоднозначное действие на

эффективность деятельности. Тревога до определенного момента может

стимулировать деятельность, оказывать мобилизующий эффект, но, преодолев рубеж

«зоны оптимального функционирования» личности, достигнув своей интенсивности,

начинает производить дезорганизующий эффект. Дезорганизующим эффектом обладает

только интенсивная тревога.

¾ Тревога и тревожность не всегда

осознаются человеком и могут регулировать его поведение на неосознаваемом

уровне. Проследить проявление тревожности в поведении человека бывает довольно

сложно, так как она может маскироваться под поведенческие проявления других

проблем.

1.3 Тревога и страх в спорте

В тренировочной и соревновательной деятельности могут возникать различные

психические состояния, вызывающие неоднозначные изменения в организме и

по-разному влияющие на деятельность спортсменов. Наиболее часто у спортсменов

возникают такие психические состояния, как тревога и страх.

Состояние тревоги — это наиболее распространенное состояние у спортсменов

перед стартом и перед впервые выполняемым сложным упражнением. Оно возникает у

спортсмена перед стартом, результаты которого для него значимы, но исход

неизвестен. Симптомы состояния тревожности следующие: сомнение в будущих

результатах, замедление двигательных реакций, нарушение дыхательного цикла,

уменьшение объема и частоты дыхательных движений. Состояние тревоги

усугубляется неуверенностью спортсмена [19, 29].

Среди теоретиков спорта чрезвычайно популярен тезис о том, что состояние

тревоги затрудняет деятельность спортсмена, снижает его достижения, но в

реальности все часто бывает наоборот. Именно состояние тревоги мобилизует

спортсмена на выдающиеся достижения. Хорошо подготовленный спортсмен находится

перед выполнением задания как бы в состоянии «перед взрывом энергии». Старт

ожидается с нетерпением, и этого состояния субъективно желает большинство

спортсменов, но «сгорает» в предстартовой лихорадке или неопытный спортсмен,

или спортсмен со слабой нервной системой. С точки зрения предстартовых

переживаний спортсменов с сильной нервной системой можно с большим приближением

утверждать, что напряженность и стресс для них связаны с ощущением «комфорта

психологического функционирования». Условия этого «комфорта» создают механизм

сознательного контроля своей тревоги (locus of control). В спортивной

деятельности исключительно сильны внешние влияния и управление. «Суровый

климат» спорта требует скорее давления сильных сигналов, чем «свободного

климата, независимости, благосклонности». Такой климат, согласно Роджерсу,

благоприятствует творчеству людей с волевыми чертами характера. Все сказанное

выше заставляет задумываться над многими аспектами проблемы состояния тревоги в

спорте. Возникает впечатление, что в поисках зависимости между состоянием

тревоги и успешностью выполнения действий спортсменов (соревновательным результатом)

определенную роль играют представления о том, что напряженность имеет функцию

«самостоятельного энергетического источника», т. е. мнение о том, что

психическая напряженность есть своего рода источник активации спортсмена

[19,43]. Однако из рассмотрения результатов исследований и наблюдений за

деятельностью спортсменов следует, что: 1) наряду с действительными состояниями

тревоги существуют и состояния симулируемые; 2) успешно действовать могут и те

спортсмены, состояние которых определяется как неприятное, неудобное, т. е.

состояние тревоги; 3) уровень психической напряженности у отдельных спортсменов

не является постоянной величиной, на него влияет ситуация; 4) оптимально

действовать могут спортсмены с разным уровнем тревоги; 5) выводы исследований

нередко противоречивы; 6) более углубленные размышления подводят к допущению

довольно сильной зависимости между эмоциональностью человека и эффективностью

его деятельности; 7) состояние тревоги в спорте бывает также состоянием

субъективно желательным, и это один из наиболее интересных моментов. В

естественных условиях спортсмен включен в систему взаимодействий,

подготавливающих его к выполнению задания. При этом доминирует действие,

ориентированное на выполнение задания. Это устранение помех, возобновление попыток.

Это также возрастание интенсивности реакции, улучшение ориентационных

процессов, модификация способа действия и др. Наряду с поведением, специфичным

для спортивного действия, возникают состояния и реакции, прямо не связанные с

реализацией задания или цели соревнования. Это, прежде всего, усиленные

процессы антиципации, приписывание угрожающего влияния разным ситуациям,

создающим тревогу и эмоциональную напряженность. Проявляется и поведение,

сходное с защитными реакциями (по типу вытеснения или подавления тревоги), что

ухудшает самочувствие спортсмена. Состояние тревоги тесно связано с

индивидуальными особенностями восприятия угрозы. Угроза понимается как утрата

безопасности, некоторая деформация, т. е. как обстоятельства, предвещающие

нежелательные воздействия или лишение чего-либо. Иначе говоря, понятие угрозы

является сигналом о возможных неприятностях. Спортсмен своим умом и мышлением

сам строит ситуацию угрозы, что зависит от особенностей его восприятия реальных

ситуаций, — один видит в ней угрозу, другой нет. Исследования показывают, что

нарушения в спортивной деятельности зависят от субъективного переживания

ситуации угрозы и типа нервной системы. «Субъективно построенная угроза» может

иметь различную длительность и значимость для спортсмена [19,71]. Было

обнаружено, что стимулировать и угнетать спортивную деятельность могут как

угрожающая, так и неугрожающая ситуации. Особенности деятельности во многих

видах спорта поддерживают состояние угрозы, что привлекает в эти виды спорта

людей, жаждущих этих острых угрожающих переживаний, — например, парашютный

спорт, фристайл, автогонки и пр. Отмечено, что при условии автоматизации

соревновательной деятельности происходит «приостановка» восприятия угрозы или

ее «износ». Если в этих условиях автоматически выполняемое действие нарушается

сознанием, есть основание искать причины этого нарушения в психике спортсмена

[19,85].

Спортивная деятельность часто сопровождается переживанием страха

(боязни), который может повлиять на успешность выступления на соревнованиях или

на качество тренировочного процесса [26].

Спортивный страх — это эмоциональное состояние спортсмена,

сопровождающееся ожиданием какой-либо грозящей ему опасности.

Как и все люди, спортсмены подвержены различным страхам.

Однако спортсмены значительно чаще оказываются в стрессовых ситуациях,

где их относительный успех или неудачу могут оценить другие. Более того, успех,

достигаемый ими, может быть очень точно измерен в метрах, очках, секундах, в

выигрыше или проигрыше и т. д. [5, 23].

Хотя результаты спортивных соревнований легко оценить, однако средства

достижения этих результатов не так хорошо структурированы. Существует много

методов тренировки. Тренировочные режимы бывают самой различной формы и

интенсивности, как и игровые тактические варианты, предполагающие набор

всевозможных действий [3, 94].

Более того, успех, достигаемый ими, может быть очень точно измерен в

метрах, очках, секундах, в выигрыше или проигрыше и т. д. [23].

Поэтому неудивительно, что спортсмены иногда страдают от различных

страхов и тревожности.

Особенно это касается дебютантов соревнований, но и опытные спортсмены

могут испытывать страх нового поражения, если предыдущее выступление в

соревнованиях закончилось неудачей [27].

У спортсменок страхи появляются чаще, чем у спортсменов, у разрядников

чаще, чем у кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта, у имеющих высшее

образование чаще, чем у имеющих среднее образование. Состояние страха. Это

состояние возникает перед выполнением опасных спортивных упражнений

(возможность срыва и получения травмы) и перед встречей с сильным соперником.

Симптомы состояния страха следующие: увеличение частоты сердечных сокращений,

побледнение или покраснение кожных покровов, расширение зрачков, оцепенение,

дрожь, заторможенность. Следует иметь в виду, что на протекание состояния

страха и на его симптомы влияют личностные особенности спортсмена (свойства

нервной системы, волевые качества). [27]

Е.П. Ильин считает, что причинами страхов спортсменов могут быть:

личные опасения относительно результатов выступления (боязнь проигрыша и

даже выигрыша);

социальные последствия результата выступления (боязнь ответственности);

риск испытать боль или получить травму;

последствия собственной агрессии (например, в боксе боязнь нанесения

серьезной травмы сопернику);

оценка силы соперника.

Он делит их на виды:

Страх неудачи может приводить к тому, что спортсмен неосознанно начинает

искать объективную причину отказа выступать на соревновании или выступления не

в полную силу (травма, болезнь, растяжение мышц).

Страх успеха (никофобия). Спортсмен может внезапно остановиться перед

самой победой, стоит ему только подумать: «Я могу его победить?! Его, до сих

пор непобедимого? Нет, здесь что-то не так». Это относится как к отдельным

спортсменам, так и командам. Страх успеха может возникнуть и у тренеров команд,

которые предпочитают быть в числе ведущих, но не первых, поскольку в случае

неудачи в следующем сезоне руководство клуба может поставить вопрос о снятии

тренера.

Боязнь соперника. Спортсмен боится соперника, зная его силу; нередко

возникновению такой боязни способствует и сам тренер, сообщающий только о

сильных сторонах соперника, но не указывающий на его слабости.

Боязнь ответственности возникает в том случае, когда спортсмену предстоит

выполнить решающее действие. Например, при игре в футбол игрок, находясь в

выгодном положении, вместо удара по воротам отдает пас партнеру, находящемуся в

менее выгодном положении [4, 210].

Брайент Дж. Кретти в своей книге предлагает страхи и опасения спортсменов

классифицировать на следующие категории:

) личные опасения о результате выступления;

) социальные последствия результата выступления;

) боязнь получить травму, мысли о необходимости бросить спорт из-за

возраста и аналогичные страхи, связанные с физиологическим состоянием организма

спортсмена

4) страхи по поводу последствий своей собственной агрессии или агрессии

со стороны других [7, 23].

Чаще всего со страхом удается справиться, и он проходит. Но бывают

случаи, когда он остается надолго или вроде бы исчезает, но вновь появляется,

когда возникают условия, похожие на те, при которых спортсмен в первый раз

испугался. Такой страх называют навязчивым.

Бывают у спортсменов и страхи другого рода, связанные, если можно так

сказать, не с внешними физическими, а с внутренними личностными психологическими

причинами, хотя четкую грань здесь провести не просто. Такие страхи называют

иногда психологическими барьерами [4, 68].

Опасения проиграть или выиграть. Обычно спортсмены боятся проиграть. Это

опасение может иметь несколько причин. Спортсмены-мужчины могут думать, что

поражение нанесет ущерб их мужскому достоинству. Проигрыш некоторым может

напоминать о наказаниях, которым подвергали их отец и мать в детстве за

нарушение принятых норм поведения. Тревога и опасения членов семьи в связи с возможностью

выигрыша или проигрыша могут передаться спортсмену, у которого может возникнуть

страх подвести или разочаровать своих родителей или братьев и сестер. Многие

спортсмены просто не любят проигрывать, поскольку у них сформировано

представление о себе как о человеке, который всегда должен выигрывать.

Поражение в этом случае серьезно нарушает это положительное представление о

самом себе.

Тренеры и те, кого интересует спорт высоких достижений, могут и не

представлять себе, что некоторые спортсмены иногда боятся выиграть. Этот страх

может иметь различные основания и приводить к различным последствиям в ходе

соревнований. Например, клиницисты, наблюдая этот страх у спортсменов,

высказали предположение, что речь идет просто о боязни быть рекордсменом или чемпионом

и, следовательно, о возникновении ситуации, когда другие будут стремиться

нанести им поражение.

Более того, спортсмен с комплексом «никофобии» (боязнью успеха) может

опасаться выиграть из-за зрителей и болельщиков, которые могут не так активно

поддерживать его в будущем, предпочитая болеть за претендента, а не за

обладателя титула сильнейшего.

Спортсмены, которые опасаются последствий, связанных с выигрышем, иногда

и не сознают свой страх. Они могут внезапно остановиться перед самой победой.

Это явление наблюдается при выступлениях как отдельных спортсменов, так и

команд. Эту боязнь успеха могут также испытывать и тренеры. Недавно мне

пришлось слышать, как тренер школьной футбольной команды высказывал желание

попасть в число лучших команд, но не быть первым. В этом случае, продолжал он,

развивая свою точку зрения, ни администрация, ни болельщики не будут ставить

вопроса о его пребывании в команде после неудачного выступления игроков, а

также не будут предъявлять к нему требований повторить достигнутый успех и

удержать звание чемпионов.

Снятие подобного страха у спортсменов осуществляется различными

способами. Тренер, заметив соответствующее поведение спортсмена, может

побеседовать с ним, указав на то, что ему знакомы те явления и чувства, которые

испытывает спортсмен. Спортсмену следует также сказать, что все чемпионы обычно

испытывают подобный страх в различной степени, но настоящие чемпионы все-таки

как-то справляются с ним. Спортсмену с выраженной боязнью успеха для более

эффективной терапии может потребоваться помощь специалиста-психолога.

Невнимание со стороны тренера. Неожиданная тревожность у спортсменов

может возникнуть из-за невнимания к ним или игнорирования их в детстве со

стороны «значимых других». Воспринимая тренера в той же роли, они могут предположить,

что его реакция в случае неудачного выступления будет такой же. Эта проблема

может быть решена, если тренер ясно покажет, что, независимо от выигрыша или

проигрыша спортсмена, он будет удовлетворен, если тот постарается сделать все,

что может. То, как тренер относится к другим проигравшим спортсменам в команде,

в значительной степени определит самочувствие спортсмена и ожидание им

возможного наказания со стороны тренера за недостаточное старание.

Травмы и телесные повреждения. В некоторых исследованиях было показано,

что спортсменов больше, чем не спортсменов, может волновать состояние их

здоровья. Боязнь получить травму, съесть что-нибудь неподходящее и другие

заботы о своем организме в целом полезны в разумных пределах. С другой стороны,

спортсмен, чрезмерно обеспокоенный состоянием своего здоровья, может плохо

выступать в контактных видах спорта и в тех индивидуальных видах, где требуется

приложение значительных усилий.

Иногда чрезмерный страх проявляется в «синдроме усилия». Этот синдром,

симптомами которого являются чрезмерная усталость и мышечные боли, проявляется

в чрезмерно затрудненном дыхании и т. п. Однако у этих симптомов нет реальных

физических причин (т. е. никакой тяжелой работы накануне не выполнялось).

Тренеру команды с такими спортсменами приходится заниматься дополнительно,

используя различные приспособления и страховку, которые предохранят его от

травм. Более действенным путем преодоления подобного страха является длительная

психотерапия, во время которой выясняются и устраняются причины чрезмерного

внимания спортсмена к своему телу. Часто причиной этого является серьезная

травма или болезнь, перенесенная спортсменом в детстве. Другая причина может

быть связана с обеспокоенностью спортсмена выступлением и возможной неудачей.

Он неосознанно может искать какую-либо реальную причину (травму, болезнь или

растяжение мышц), которая служила бы ему оправданием недостаточного стремления

к выигрышу.

Этот синдром может появиться из-за действия и других факторов.

Страх агрессии. У некоторых спортсменов наблюдаются опасения за

последствия их агрессивного поведения. Они могут бояться нанести серьезное

повреждение своему сопернику или товарищам по команде во время тренировок.

Иногда для этого страха есть основания: боксер может нанести серьезную и с

тяжелыми последствиями травму своему сопернику, футболист может своими

агрессивными действиями надолго вывести из строя соперника.

Некоторые спортсмены боятся последствий своего агрессивного поведения, по

крайней мере, по двум причинам: а) в детстве у них был случай, когда их

агрессия привела к травме и б) они шокированы своими теперешними чувствами

враждебности и агрессивности и не знают, как эти чувства появились и куда их

можно направить после окончания своей спортивной карьеры.

Перечисленные причины тревоги и страхов у спортсменов не являются

исчерпывающими. Спортсмены, как и не спортсмены, в стрессовых ситуациях

проявляют самые различные виды тревоги и страхов. Однако то, что было

рассмотрено, чаще всего встречается в клинической литературе, касающейся

вопросов психологии спорта.

Страх

— это эмоциональное состояние, отражающее защитную биологическую реакцию

человека или животного при переживании ими реальной или мнимой опасности для их

здоровья и благополучия. Тревога — отрицательно окрашенная эмоция

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F>,

выражающая ощущение неопределённости, ожидание негативных событий,

трудноопределимые предчувствия. В отличие от причин страха

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85>, причины

тревоги обычно не осознаются, но она предотвращает участие человека в

потенциально вредном поведении, или побуждает его к действиям по повышению

вероятности благополучного исхода событий. Тревога представляет собой

расплывчатый, длительный и смутный страх по поводу будущих событий. Она

возникает в ситуациях, когда ещё нет (и может не быть) реальной опасности для

человека, но он ждет её, причём пока не представляет, как с ней справиться. По

мнению некоторых исследователей, тревога представляет собой комбинацию из

нескольких эмоций — страха

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85>, печали

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C>,

стыда <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8B%D0%B4> и чувства

вины <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0>.

Для

тревоги и для многих форм страха в большинстве случаев характерен следующий ход

мысли: человек находит в своём прошлом или из окружающей жизни примеры

неблагоприятных или опасных событий, а затем переносит

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)>

этот опыт в своё будущее.

Страх и тревога, как и другие неприятные переживания не являются однозначно

«вредными». Любая эмоция выполняет определенную функцию и позволяет ребенку и

взрослому человеку ориентироваться в окружающей его предметной и социальной

среде. Страх и тревога регулируют поведение, уводят человека от опасностей,

возможности получения травмы и т.п. Однако для человека как социального

существа страх и тревога часто становятся препятствием для достижения

поставленных им целей.

Существуют две формы тревоги, которую может испытывать спортсмен:

соматическая тревога и когнитивная. Соматическая тревога обычно проявляется

физиологическими признаками, например сухой рот, зевота, желание посетить

туалет, тошнота и влажные ладони. Когнитивная тревога или волнение могут

вызвать отрицательный эффект, рождая страх неудачи или плохого выступления, важнее

то, что волнение можно направить в конструктивное русло и оказать позитивное

влияние на выступление и на тренировке, и на соревнованиях. Спортивный страх —

это эмоциональное переживание спортсмена, связанное с ожиданием какой-либо

грозящей ему опасности. Страхи спортсменов можно классифицировать на следующие

категории:

) личные опасения не показать нужный результат;

) опасения подвести товарищей (болельщиков и т.п.);

) боязнь получить травму,

) опасения оказаться невостребованным;

) опасение агрессии со стороны других.

Для того, чтобы преодолеть негативное влияние тревоги и страха

спортсменам нужно развивать в себе определенные качества: смелость,

решительность, силу воли и т.д.

психологический

страх тревога спорт

Глава 2. Обоснование методик исследования видов и переживания страха

спортсменами фигуристами

.1 Организация и методы проведения исследования

В связи с целью нашего исследования выявить проявление тревоги и страха у

спортсменов-фигуристов объектом исследования стала выборка из 30 человек. Возраст

варьируется от 18 до 24 лет. Спортивная квалификация от 1-го спортивного

разряда до мастера спорта. Предметом исследования являются особенности

проявления тревоги и страха у спортсменов-фигуристов.

Для выявления тревожности нами была использована методика самооценки

ситуативной (реактивной) тревожности по Спилбергеру. С целью выявления страхов

в спортивной деятельности нами был проведен устный опрос спортсменов-фигуристов.

Шкала самооценки ситуативной (реактивной) тревожности по Спилбергеру.

Этот тест определяет степень тревоги, которую испытывает человек в какой-то

конкретной ситуации. Соответственно, в отличие от показателя личностной

тревожности Спилбергера (которая является более-менее постоянной для

конкретного человека), этот показатель варьирует при различных обстоятельствах.

Устный опрос

Для того чтобы определить наличие страхов в спортивной деятельности у

спортсменов-фигуристов нами был использован метод опроса.

2.2 Анализ результатов исследования тревожности и видов страха у

спортсменов-фигуристов

Исследование тревожности и страха проводилось в Белорусском

государственном университете физической культуры. Респондентами были студенты

спортсмены в возрасте 18-24 лет, представители фигурного катания, разной

квалификации (от 1 разряда, до мастера спорта). Для изучения тревожности и

страха применялись методики: «Шкалы ситуативной и личностной тревожности» (Ч.

Спилбергера, Ю. Ханина), опрос по выявлению страхов в спортивной деятельности. Для изучения страхов в спортивной

деятельности был проведён опрос, в ходе которого спортсменам фигуристам было

предложено перечислить страхи, опасения, которые проявлялись у них во время

соревнований и тренировок.

Сравнительный анализ средних баллов по выборке показал, что уровень

тревожности (ситуативной и личностной) у девушек выше (42,2±1,6 и 45,5±3.5

баллов соответственно), чем у юношей (38,4±1,3 и 44,0±2,5 баллов). Высокий

уровень ситуативной тревожности характерен для 25% респондентов (все —

представители женского пола). Тревожность как черта личности (высокая

личностная тревожность), требующая коррекции присутствует у 21%

спортсменов-фигуристов (юноши).

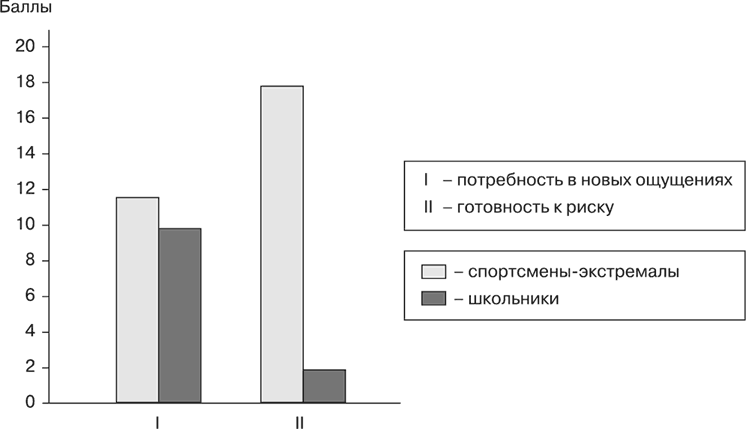

Рисунок 3.1 — Показатели тревожности и страха у девушек и юношей

В ходе устного опроса студентов-спортсменов, занимающихся фигурным

катанием, были выявлены основные виды страхов и частота их проявления в

спортивной деятельности. Наиболее часто переживаются: страх показать плохой

результат (у 46,7 %); боязнь неудачи (у 46,7 %), получения травмы (у 42,2 %);

неуверенность в своих силах (у 33,3 %).

Меньшее количество спортсменов-фигуристов переживают страх подвести, не

оправдать надежду (22,2 %), такое же количество спортсменов-фигуристов боятся

тренера, критики. 17,8 % респондентов испытывают боязнь ответственности, 15,5 %

страх перед стартом и непредвиденными обстоятельствами (рисунок 3.3). Остальные

виды страхов (страх успеха и превысить массу тела) выявлены у незначительного

количества спортсменов-фигуристов. Только у 6,7 % опрошенных

спортсменов-фигуристов не выявлены никакие страхи (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 — Проявление страхов у спортсменов-фигуристов в спортивной

деятельности

2.3 Методы и приемы преодоления страха и тревоги в спорте

Для преодоления страха и тревоги у спортсменов используются такие как

психолого-педагогического методы воздействия, как убеждение и внушение.

Убеждение и внушение — это воздействие на спортсмена извне. Их задача не

только создавать нужные отношения и состояния, побуждать к действиям —

непосредственным или отсроченным, вызывать переживания или волевые усилия тут

же или какое-то время спустя, но и закладывать основу для самоубеждений и

самовнушений. Воздействие извне формирует, совершенствует и корректирует

систему саморегуляции. Воспитание и самовоспитание в спорте столь тесно

переплетены, что разделять их можно только условно, на:

¾ лекции и беседы для спортсменов;

¾ косвенное внушение;

¾ гетеротренинг и релаксация;

¾ внушенный отдых.

Способы саморегуляции могут быть классифицированы по различным схемам и

принципам. Предлагаемая классификация базируется на том, что сознательная

саморегуляция — это контроль и изменение содержания и направленности сознания.

Поэтому самым верным принципом надо признать учет объектов сознания. При грубом

учете объектов сознания их можно разделить на две группы: внешние и внутренние.

Внешние — это все многообразие окружающего человека мира. Внутренние — это наше

«Я». Каждый человек создает концепцию своего «Я», которая всегда тройственна:

это «Я» физическое, «Я» духовное и «Я» социальное. Сложные переживания,

возникающие в процессе отражения и самоуправления каждой из этих составляющих

«Я», есть большая часть процесса саморегуляции. Отсюда четыре группы способов

саморегуляции психических состояний:

) отключение-переключение;

) контроль и регуляция тонуса мимических мышц и скелетной мускулатуры,

темпа движений и речи, специальные дыхательные упражнения;

) сюжетные представления и воображения, самовнушения;

) варьирование целеполаганием.

Наиболее эффективными методами преодоления тревоги и страха, получившими

положительную оценку спортсменов в течение многих лет, являются внушенный отдых

и гипноз (с использованием специальных текстов внушений), а также их

разновидности: вербально-музыкальная психорегуляция, сеансы перед сном и психобиоэнергетический

транс.

Также эффективными приемами преодоления тревоги и страха являются:

Диафрагмальное дыхание.

Диафрагма представляет собой мышцы между грудью и

брюшной полостью. Это требует весьма простой практики, чтобы узнать, что и как

правильно делать, а потом повторять при необходимости по несколько раз в день.

Об этом вы сможете узнать в других наших статьях.

Техника релаксации. Мышечная релаксация.

Когда спортсмен чувствует симптомы тревоги и страха,

такие как учащение сердцебиения, повышение артериального давления или

затруднительное дыхание, релаксация может помочь в борьбе с беспокойством. По

одной из методик релаксации и при возможности, спортсмен может попроситься лечь

в затемненной комнате и подумать о расслаблении его тела. В результате,

состояние организма вскоре нормализуется.

Если же тревога и страх наступают с большой силой, то

массируя тело можно расслабиться в значительной степени и в короткие сроки.

Визуализация.

Этот метод, используемый спортсменами, помогает

контролировать свою тревогу и страх. В этой технике, необходимо визуализировать

себя в ситуации, которую можно себе придумать. Как вариант, спортсмен может

представить себя перед большой толпой людей, когда он победил. Ниже приведены

несколько способов таких визуализаций, которые вы можете использоваться для

борьбы со своей тревогой.

Визуализируйте себя.

Это одно из упражнений визуализации, в котором

спортсмен визуализирует себя. Спортсмен может видеть каждый физический аспект

своего тела с закрытыми глазами. Причем необходимо себе представлять, что

каждая часть тела в порядке и в хорошем состоянии.

Визуализируйте игру.

Ещё один способ, как бороться с тревожным состоянием и

страхом, заключается в применении другого упражнения, которое требует от

спортсмена визуализировать, как он играет. Он начинает представлять события,

начиная с подготовки, своего выхода и победы.

Визуализация оппонента.

До сих пор вы представляли себя и свою игру. В этом

упражнение нужно будет представить, как себя ведет противник. Какие у него

движения, сказать себе, что мои движения лучше, чем у моего соперника, и

представить, как будет вестись борьба против оппонентов.

Проведённое исследование показало, что уровень тревожности (ситуативной и

личностной) у девушек-фигуристок выше, чем у юношей-фигуристов. У девушек

преобладает ситуативная тревожность, а у юношей — личностная.

Наиболее часто переживаются: страх показать плохой результат (у 46,7 %

спортсменов-фигуристов); боязнь неудачи (у 46,7 %), получения травмы (у 42,2

%); неуверенность в своих силах (у 33,3 %).

Состояние страха и тревоги в спорте можно преодолеть с помощью таких

методов и приемов, как убеждение и внушение, психологический тренинг,

релаксация, внушенный отдых, визуализация.

Заключение

Теоретический анализ проблемы тревоги и страха позволил сделать следующие

выводы:

страх, как и другие неприятные переживания не являются однозначно

«вредными». Страх регулирует поведение, уводит человека от опасностей,

возможности получения травмы и т.п. Однако для человека как социального

существа страх часто становится препятствием для достижения поставленных им

целей. Различают три формы страха, возникающие при осознании опасности:

астенической реакции, паники, боевого возбуждения.

Тревога — это реакция на грозящую опасность, реальную или воображаемую, эмоциональное

состояние диффузного безобъектного страха, характеризующего неопределенным

ощущением угрозы, в отличие от страха, который возникает в ответ на конкретную

опасность. Тревога может возникнуть не только в ответ на ожидание результата

соревновательной борьбы, возможного исхода конфликта с тренером или партнером,

но из-за соматических нарушений, недостатка витамина В, токсикоза и др.

спортсмены значительно чаще оказываются в стрессовых ситуациях, где их

относительный успех или неудачу могут оценить другие.

тревога (тревожность) в спорте выражается в нарушении внутреннего

психологического комфорта, переживание сильного беспокойства в ситуациях, ранее

относительно безразличных для спортсмена.

Оптимальный уровень тревоги повышает результаты спортивной деятельности

согласно закону Йеркса-Додсона.

спортивный страх — это эмоциональное переживание спортсмена, связанное с

ожиданием какой-либо грозящей ему опасности. Страхи спортсменов можно

классифицировать на следующие категории:

) личные опасения не показать нужный результат;

) опасения подвести товарищей (болельщиков и т.п.);

) боязнь получить травму,

) опасения оказаться невостребованным;

) опасение агрессии со стороны других.

Проведённое исследование показало:

уровень тревожности (ситуативной и личностной) у девушек выше, чем у

юношей. У девушек преобладает ситуативная тревожность, а у юношей — личностная.

интегральный показатель страха у спортсменов высокого уровня.

Однако, он выше у юношей (112,8±6,1), чем у девушек (122±6,1 баллов).

наиболее часто переживаются: страх показать плохой результат (у 46,7 %

спортсменов); боязнь неудачи (у 46,7 %), получения травмы (у 42,2 %);

неуверенность в своих силах (у 33,3 %).

Состояние страха и тревоги в спорте можно преодолеть с помощью таких

психологических методов и приемов, как убеждение, внушение, тренинг,

релаксация, внушенный отдых, визуализация.

Библиографический список

1.Гиссен,

Л.Д. Время стрессов. Обоснование и практические результаты

психопрофилактической работы в спортивных командах / Л.Д. Гиссен — М.: Ф и С,

1990. — 192 с.

.Грищенко,

Н. Н. Тревога и страх в спорте / Н.Н. Грищенко, А.С. Павлов, А.Г. Чумак, В.А.

// Педагогика, психология и медико-биологичекие проблемы физического воспитания

и спорта. — 2007. — № 5. — С. 168-170.

.Ильин,

Е.П. Психология воли /- СПб.: Питер, 2009. — 368 с.

.Ильин,

Е.П. Психология спорта / Е.П. Ильин — СПб.: Питер, 2008. — 352 с.

.Ильин,

Е. П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин — СПб.: Питер, 2001. — 752 с.

.Клапаред,

Э. Психология эмоций: Тексты / Э. Клапаред — М., МГУ, 1984. — 287 с.

.Кретти

Брайент, Дж. Психология в современном спорте. Пер. С англ. Ю.Л. Ханина / Дж.

Кретти Брайент — М.: Физкультура и спорт, 1978. — 224 с.

.Курпатов,

А. Средство от страха / А. Курпатов — М.: Олма Медиа Групп, 2003. — 87 с.

.Кэррол,

И.Е. Психология эмоций / Е.И. Кэррол — Перев. с англ. — СПб.: Издательство

«Питер», 1999. — 464 с.

.Маклаков

А. Г. Общая психология. Учебник для вузов / А.Г. Маклаков — СПб: Питер, 2001 —

592 с.

.Марищук,

В. Л. Методики психодиагностики в спорте / В.Л. Марищук, Ю.М. Блудов, В.А

Плахтиенко, Л.К. Серова М.: Просвещение, 1984, — 191 с.

.Мишин,

Г. И. Отрицательные эмоции и их преодоление / Г.И. Мишин — М.: Медицина, 1984 —

80 с.

.Ожегов,

С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов — пер., М.: Оникс, 2009. —

736 с.

.Психологическая

подготовка спортсмена. Сб. работ институтов физ. культуры / Под ред. П.А.

Рудика, А.И. Пуни Ивлева Е.И. — М.: Ф и С, 1965.- 175 с.

.Психологический

словарь / Под общей ред. П.С. Гуревича — М.: Олма Медиа Групп, Олма ПРЕСС

Образование, 2007. — 800 с.

.Психология

эмоций: тексты / Под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтера — М.: Издательство

Московского университета, 1984. — 288 с.

.

Райгородский, Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное

пособие / Д.Я. Райгородский — Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2001. — 672

с.

.

Риман, Ф. Основные формы страха / Ф. Риман — Пер. с нем. — изд. 3-е. — М.:

Алатейа, 2000. — 336 с.

19. Ханин

Ю.Л. Концептуальные и методологические проблемы исследования тревоги// Стресс и

тревога в спорте. — М.:Физкультура и спорт, 1983.- 288 с.

20.Щербатых,

Ю.В., Психофизиологические и клинические аспекты страха, тревоги и фобий / Ю.В.

Щербатых, Е.И. Ивлева — Воронеж: Истоки. 1998

.Щербатых,

Ю.В. Психология страха / Ю.В. Щербатых — Эксмо: М., 2002.

22.www.heatpsy.narod.ru/05/alarm.html

.www.ihunter.ru/content/view

.www.lib.sportedu.ru/GetText

.www.no-stress.ru/anxiety/fear.html

<http://www.no-stress.ru/anxiety/fear.html>

.www.psdict.ru/34.php

.www.psi911.boom.ru/strax.htm

.www.stressi.at.ua/publ/

.www.wikipedia.org/wiki/

.www.ysnex.ru/conquerfear.php

Приложение

Шкала самооценки личностной и ситуативной тревожности

Шкала самооценки личностной и ситуативной тревожности разработана Ч.Д.

Спилбергером, адаптирована Ю.Л. Ханиным.

Назначение: Шкала является надежным и информативным способом самооценки

уровня тревожности в данный момент (ситуативной тревожности как состояния) и

личностной тревожности (как устойчивой характеристики человека).