Главная цель этой статьи заключается в том, чтобы читатель полностью разобрался с тем, каким образом ему следует поступать при возникновении непредвиденных ситуаций в обыденной жизни.

Иногда жизнь заставляет нас принимать сложные решения. И в такие моменты нам не всегда удается делать правильный выбор. Чаще всего об этом мы узнаем не сразу, а спустя какое-то время. Но в любом случае мы начинаем нервничать, так как совершили ошибку.

В подобных ситуациях человек неосознанно начинает копаться в своей голове и вспоминать произошедший случай, убеждая себя в том, что он мог поступить иначе. Эти мысли начинают вызывать в нём неприятное чувство сожаления и не дают ему спокойно жить.

Конечно, такие размышления в ближайшее время перестанут его тревожить, однако сам факт того, что человек из-за совершенной ошибки начал копаться в прошлом, является совершенно ненужной проблемой.

Содержание

- 1 Почему не надо жалеть об ошибках?

- 2 Боязнь ошибок. К чему она приводит?

- 2.1 Как бороться с ошибками и их последствиями?

- 3 Смысл ошибок в жизни людей

Почему не надо жалеть об ошибках?

Да потому что смысла и пользы в этом нет. То мгновение, в котором вы ошиблись с принятием решения, находится уже далеко в прошлом. И всё, что вы можете с этим сделать — попытаться исправить ситуацию или же извлечь из неё ценный урок, который позволит взглянуть на проблему с другой стороны: понять причину проделанной ошибки и сделать необходимые выводы.

Однажды знаменитый американский публицист У. Ченнинг сказал:

Ошибки – это наука, помогающая людям двигаться вперед.

Это действительно правда, ведь после каждой ошибки возникают последствия, с которыми нам приходиться бороться. И в процессе этой борьбы у нас начинают накапливаться знания, которые в будущем превращаются в ценный опыт. Так что любое ошибочное действие может принести нам больше пользы, чем бездействие из-за боязни совершить неправильный поступок.

Также следует понимать, что ошибки — это неотъемлемая часть жизни, и каждая из них является отдельной частичкой того опыта, который будет накапливаться у нас на протяжении всего периода нашего существования. Поэтому к любому уже совершенному ошибочному действию не стоит относиться как к чему-то негативному, ведь именно ошибки помогают людям испытывать себя и учиться с ответственностью подходить к неоднозначным ситуациям, в которых нужно делать выбор.

Боязнь ошибок. К чему она приводит?

Если человек будет регулярно избегать ситуации, связанные с принятием сложных решений, то этими действиями он поставит в тупик не только свои планы и мечты, но и собственную жизнь. Почему? Давайте разбираться.

Во-первых, люди, которые боятся совершать ошибки, вряд ли смогут обрести счастливую и успешную жизнь, потому что для достижения поставленных целей необходимо пройти череду препятствий и неудач, что является достаточно трудным испытанием.

Во-вторых, они постепенно начнут замыкаться и терять уверенность в себе. Причиной этому является отсутствие сильного и закаленного характера, проявляющегося только в сложных ситуациях.

В-третьих, такие люди не смогут выйти за пределы зоны комфорта, что приведет к серости в жизни и однообразию без какого-либо продвижения и развития. Рано или поздно это приведет к деградации.

Помимо этого, у многих людей возникали случаи, когда судьба предоставляла им шанс кардинально изменить свою жизнь или же сделать то, о чем они всегда мечтали. Однако, как вы уже поняли, им не удавалось сделать этого из-за страха совершения ошибки. В итоге всё сводилось к тому, что эти люди из года в год жалели об утраченной возможности и мечтали вернуться в тот момент и поступить иначе…

Как бороться с ошибками и их последствиями?

Определенного способа, который помог бы людям перестать ошибаться или же успешно справляться со своими проблемами — нет. Естественно, вы можете спрашивать советы у друзей и знакомых или просматривать интернет в поисках информации, но вам вряд ли удастся найти нужный ответ. Да и в принципе, зачем вообще нужно бороться с ошибками, если они представляют для человека ценность в плане его развития и формировании как личности?

Впрочем, от некоторых решений действительно могут возникнуть серьезные последствия, которые придется устранять. Что делать в таких обстоятельствах? Главное — сохранять спокойствие.

Возьмите в руки листок бумаги и проведите вертикальную линию, поделив лист на две части. На левой стороне перечислите все трудности, с которыми вам нужно разобраться, а с правой — методы их решения + возможные последствия. После того, как все проблемы будут зафиксированы на бумаге, приступайте к их устранению, начиная с самых простых. По возможности выбирайте решения с незначительными последствиями.

Смысл ошибок в жизни людей

Напоследок давайте рассмотрим основные преимущества ошибочных действий людей и убедимся, что ошибки приносят нам только пользу.

• Благодаря ошибкам люди получают ценный опыт, который позволяет им повторно не совершить эти же самые ошибки.

• Ошибки помогают человеку разобраться в себе, своих умениях и проверить на деле свои способности.

• Ошибочные действия подталкивают людей к размышлениям и поискам выхода из сложных ситуаций, что является хорошим методом развития.

• Ошибки отлично закаляют характер, наделяя его необходимыми качествами, способными предотвратить негативные последствия совершенных ошибок.

• Без ошибок жизнь была бы скучной. И это действительно так, ведь если вы регулярно натыкаетесь на них, значит вы не стоите на месте и постоянно находитесь в поиске чего-то нового.

При этом всегда следует помнить, что неоправданный риск и неосознанное принятие решения ни к чему хорошему не приведут. Поэтому перед тем, как решиться произвести какое-либо серьезное действие, необходимо подробно проанализировать все его возможные последствия в случае неудачи.

Ну вот и всё, на этой ноте я предлагаю закончить обсуждение данной темы. Я надеюсь, вы не пожалели о потраченном времени и узнали из этой статьи что-то новое для себя. Не бойтесь принимать серьезные решения и совершать ошибки. Удачи!

Со школьных времен многие верят установке «Ошибка — это плохо». Однако именно их исправление способствует развитию. Особую роль в этом процессе играет наставник — он, не давая готовых ответов и указывая направление, позволяет ученику самостоятельно решить проблему. Т&Р вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум рассказывают, почему ошибка — не демотивирующий барьер, а сигнал для изменений, и объясняют, как правильно работать над ошибками в обучении, чтобы впоследствии не совершать их на работе.

Как наставник помогает исправить ошибки

В своем исследовании Learning from Errors профессор департамента психологии Колумбийского университета в Нью-Йорке Джаннет Меткал утверждает, что студентам и их преподавателям важно концентрироваться на ошибках, разбирать в процессе работы и не игнорировать их. Однако эффект напрямую зависит от того, как именно преподаватель дает обратную связь. Недостаточно просто отметить, что ученик был неправ, и заменить его ответ на верный. Меткал также проанализировала, в какой именно момент наставник должен указать на ошибку. Вместе с другими психологами Джаннет провела эксперимент, в ходе которого сравнивала состояние студентов, получивших фидбэк в момент совершения ошибки, и тех, кому сообщили об этом спустя время — вплоть до недели. Исследование показало, что студенты и учащиеся старших классов одинаково хорошо справлялись с немедленной и отсроченной обратной связью, тогда как дети помладше — ученики начальных классов — «впитывали« лучше, когда обратная связь была отложенной.

Огромную роль как в исправлении ошибок, так и в процессе обучения в целом играет наставник. Сократ считал, что главная задача учителя — пробудить мощные душевные силы ученика, Платон — что наставники получают власть над умами тех, кого обучают. Ментор, ответственный за своего ученика, должен направлять и пробуждать в нем интерес к обучению в том числе и во время исправления ошибок.

Наставник стремится решить две задачи: не только указать на ошибку студента и привести его к верному ответу, но и сформировать здоровое отношение к подобным неудачам

Страх ошибиться может замедлить процесс обучения, так как он демотивирует. Задача наставника — донести до студента, что ошибки — естественная часть обучения (и жизни), которые необходимо осмыслять, прорабатывать и исправлять.

Психолог из пенсильванского университета Carnegie Mellon Роберт Сиглер, специалист по обучению детей математике, предложил эффективный способ корректирования ошибок. По мнению Сиглера, следует попросить ученика объяснить, как он пришел к этому ответу — неважно, правильному или нет. Такой подход эффективен, потому что в процессе разбора можно сразу избавляться от неправильных идей. Часто ошибки, которые допускают студенты, занимающиеся точными науками, имеют глубокие корни, поэтому важно «найти источник заблуждения, избавиться от него и поощрить правильную концепцию».

Аналогичную стратегию разработали в Яндекс.Практикуме. Логика курса строится следующим образом: первая часть двухнедельного спринта отводится на изучение теории, вторая — на самостоятельный проект. Студент сдает его, получает от код-ревьюера фидбэк, исправляет ошибки и снова отправляет на проверку. Так происходит до тех пор, пока не будут исправлены все критические ошибки. Наставник на всем пути поддерживает, помогает разобраться в теории и направляет. Влад Кяуне, методист веб-факультета в Яндекс.Практикуме, рассказал, по какому принципу у их студентов происходит работа над ошибками:

«Наставник в Яндекс.Практикуме никогда вам не даст такой ответ, который вы можете просто взять, не задумываясь вставить и все заработает. Мы поддерживаем студента морально и помогаем правильно сформулировать свой запрос. После того как вопрос сформулирован, наставник направляет студента, чтобы тот сам смог найти ответ, испытать заслуженное чувство победы и лучше прочувствовать, в чем была проблема. Если резюмировать, наставник делает две вещи: он учит вас правильно формулировать запрос и наталкивает на путь, в конце которого вы сможете найти ответ»

Хотя методы обучения, которые основаны на разборе ошибок, на первый взгляд усложняют образовательный процесс, именно они по итогу оказываются самыми мотивирующими для студентов. Такой подход развивает у ученика навык метапознания (способность думать о своем мышлении) и повышает самоэффективность (веру в реализацию поставленной задачи).

«Если абстрагироваться от эмоций, то ошибки — это такие полезные остановки. Допустим, вы ошиблись. Остановились, посмотрели вокруг, потратили время, иногда очень много, но все-таки разобрались. Тем самым, вы усвоили контекст глубже и шире. Вы теперь больше знаете. Совершая ошибки, вы эмоционально закрепляете новые знания. Поскольку ошибки часто совершаются в типичных местах, у вас возникает добавочная эмоциональная ценность, которая как раз сопрягается с этим типичным местом. В следующий раз, когда вы окажетесь в нем, вы подумаете: „О, а у меня в прошлый раз здесь пригорело“. И, конечно, быстрее найдете решение проблемы. В обучении вы испытываете кайф, когда преодолеваете проблему, такой эндорфиновый выброс. Кажется, что только недавно у вас были страдания, вам указывали на ошибки, а потом — раз, и все получилось», — объясняет он.

Влад Кяуне, методист веб-факультета в Яндекс.Практикуме

Кстати, полезно ошибаться, будучи уверенным в своей правоте. Многочисленные исследования показали, что ученик никогда не забудет правильный ответ, если изначально был убежден в истинности неправильного. Если же ученику дают шанс найти альтернативу, зачастую именно этот ответ оказывается верным.

Нередко ошибки демотивируют студентов и не позволяют учиться дальше. Возникает установка «Я ни на что не способен», ведь вас постоянно поправляют и любой положительный результат достигается только через множество неудачных попыток.

«В случае, когда студент чувствует, что постоянные ошибки его демотивируют и тормозят, мы напоминаем ему про эффект Даннинга — Крюгера, — рассказывает Влад Кяуне. — Суть этой кривой (она применима ко всем областям знаний) следующая.

Когда мы приступаем к изучению чего-либо нового, мы не знаем, как работать в этой области. Нам кажется, что все будет идти как по учебнику. Но в реальной жизни всегда есть неровности. В случае с веб-разработкой, например, часто случается так: вы проходите классный бесплатный курс, на котором рассказывают все: как запрограммировать, сверстать. И вы думаете: „Как же все просто!“ А где-то через пару месяцев все оказываются внизу этой эмоциональной кривой, потому что вдруг обнаруживается, что не все так идеально и легко, как казалось. Просто поначалу вас вели за ручку, показывали, что и как можно сделать, — и все получалось. По мере углубления в знания они становятся сложнее. Наступает момент, когда вы понимаете, что есть много вещей, которые вы не можете решить с ходу — потому что там масса подводных камней. Это демотивирует. Но со временем, как раз через преодоление ошибок, вы начинаете лучше разбираться в предмете и чувствовать себя более уверенно.

Когда мы рассказываем об этой кривой студентам, мы так и говорим: „Смотрите, у вас сейчас все зашибись. Но, по опыту других студентов, через месяц все будет плохо. Будьте к этому готовы“. Когда наступает этот тяжелый момент, мы поддерживаем: „Сейчас вам сложно, и мы понимаем, что вы чувствуете. Большее, что вы сейчас можете сделать — это не раскиснуть и продолжить разбираться. Через два месяца в среднем студентам становится проще. Мы рядом и готовы помочь“. В целом, эта кривая помогает студентам осознать, что то, что они проживают это нормально — все через это проходили».

Исследование старшего научного сотрудника Rotman Research Institute Николь Андерсон говорит, что самый полезный случай — тот, когда ошибочный ответ студента близок к правильному. «В ходе исследования мы обнаружили доказательства того, что ошибки, которые можно назвать как „почти ошибочные“, помогают человеку лучше усвоить информацию, чем если бы ошибок не было вообще, — поясняет Андерсон. — Такие типы ошибок служат ступеньками к запоминанию правильного ответа. Однако если допущенная оплошность никак не обоснована студентом и сделана наобум, то, разумеется, никакой пользы для его обучения она не несет».

«Учеба похожа на греблю против течения. Стоит только прекратить грести, и тебя сносит назад», — пишет Хеннинг Бекк в своей книге «Ошибаться полезно! Почему несовершенство мозга является нашим преимуществом», в которой говорится о том, что происходит за кулисами «ошибочных» мыслительных структур мозга.

Человека определяет не ошибка, а реакция на ошибку. В Яндекс.Практикуме наставники помогают студентам менять отношение к ошибкам. Они учат инвестировать в правильную реакцию на них: признаться, что ошибка есть и спокойно начать ее исследовать. Этот подход можно использовать не только в процессе обучения, но и на работе и в жизни.

Инструкция: как работать над ошибками

Признайте: вы ошиблись

Собственную неправоту для начала необходимо признать и не пытаться игнорировать ошибку, даже если она не имеет серьезных последствий. В противном случае вы не сможете двигаться дальше.

Локализуйте проблему

У вас есть общая проблема: например, программа не работает. Необходимо определить, какая часть общей системы дала сбой, и анализировать уже конкретный участок возникшей проблемы.

Сформулируйте, в чем конкретно заключается ваша ошибка

Опишите проблему максимально подробно, прежде чем начать искать пути ее решения. «Программа не загружается» — абстрактная формулировка, «В течение 5 минут происходит загрузка заставки и появляется предупреждение N» — более точное обозначение.

Найдите корень проблемы

Вы выделили определенный участок проблемы и уже в нем стараетесь найти корень проблемы. Можно поэтапно вспомнить, как вы выстраивали свою работу и на каком этапе возникали затруднения. Используйте дедуктивный метод: разберите механизм, в котором возникла проблема, на части и просмотрите каждую из них, выстраивая причинно-следственные связи.

Обратитесь за помощью

Не бойтесь консультироваться с наставниками, старшими студентами, коллегами. Помните: как правило, вы не первый, кто совершил эту ошибку, и другой человек может подтолкнуть вас к решению проблемы. Если после поисков у вас возникло несколько вариантов решения, выберите наиболее оптимальный методом исключения.

Зафиксируйте и проанализируйте

Когда вы нашли правильный ответ (возможно, с 10-й попытки), проанализируйте не только его, но и то, как вы к нему пришли. Заново выстройте путь «ошибка — ее решение» и найдите наиболее опасные участки, в которых чаще всего возникает проблема.

Сделайте выводы

Ответьте себе на вопросы:

-

Чему я научился благодаря этой ошибке?

-

В чем была ее причина?

-

Как предотвратить эту ошибку?

Язык и речь — одно и то же. Правила придумывают лингвисты. Делать ошибки в произношении — великий грех и пацаны засмеют… Об этих и других заблуждениях «Изборник» поговорил с Владимиром Пахомовым, кандидатом филологических наук и главным редактором портала «Грамота.ру». Выяснили, почему ошибки — это не страшно, как на самом деле появляются правила правописания и за что великим русским писателям прилетело бы от современных граммар-наци.

— Откуда берутся правила?

— Из-за того, что на уроках русского языка мы учим в основном правила правописания, очень у многих людей складывается впечатление, что русский язык и есть правила правописания. И что их нужно соблюдать не для того, чтобы нам было легче, а для того, чтобы демонстрировать уважение к языку, истории и культуре. Но мы должны различать нормы языка и правила правописания. У языка есть нормы, а правила — это правила правописания.

Правила правописания — это общественный договор. То, как мы договорились записывать звучащую речь, чтобы нам было проще друг друга понимать. Есть устойчивое заблуждение, что правила создают лингвисты: группа академиков сидит и изобретает, чтобы жизнь мёдом не казалась. На самом деле многое, что непросвещённому человеку кажется странным, обусловлено историей нашего языка. Современное правописание отражает либо произношение прошлого, либо исторические процессы, которые давным-давно происходили в русском языке.

Например, слово треугольник: вроде бы три угла, а пишется буква «е». Как будто назло здесь надо писать другую букву, чтобы нам было сложнее. А если мы копнём в историю, то увидим, что на самом деле здесь выделяется приставка тре-, которая восходит ещё к церковнославянскому. И она была усилительной приставкой со значением «много». Эта же приставка есть в словах треволнение, трезвон — звон во все колокола, а не три колокола, треклятый — «многократно клятый», а не «три раза проклятый», тресвятой — «тресвятая Богородица», трезубец, треножник и так далее. Здесь получилось, что первоначально усилительное значение сблизилось со значением числительного три. Трезвучие — аккорд из трёх звуков, трезубец с тремя зубцами, треугольник с тремя углами. И мы теперь воспринимаем треугольник как слово, состоящее из слов три и угол. Хорошо бы рассказывать в школе такие истории, чтобы ученики понимали, что непонятное написание — не чья-то фантазия, а то, что сложилось исторически.

— Насколько страшно делать ошибки?

— В нашем обществе делать ошибки достаточно страшно, потому что, к сожалению, не распространено спокойное отношение к отклонениям от литературной нормы. Мы любим искать ошибки в речи друг друга, ругать за них, хотя не всегда успеваем разобраться, действительно ли имеем дело с ошибкой. Если вы выйдете на улицу и попросите сто человек — достаточно грамотных, но далёких от филологической науки, оценить нормативность четырёх вариантов: звóнит, чёрное кофе, живу в Строгине и стыдóба, большинство скажет, что все четыре варианта — ошибки, причём довольно грубые. Хотя эти варианты совершенно разные по степени нормативности:

- звóнит не допускается в литературной норме;

- чёрное кофе — вариант, допустимый в разговорной речи, при том что эталонный вариант — чёрный кофе;

- в Строгине — предпочтительный вариант, а живу в Строгино допустимо только в той же разговорной речи;

- стыдóба — единственно правильный вариант, только так и нужно говорить, согласно всем словарям русского языка.

Но при этом у каждого носителя в голове свой эталон, что правильно, а что неправильно, и раздражают именно отклонения от этого эталона. Замечают ошибки, которые на слуху, а менее известные не замечают.

Грамматические, лексические и орфоэпические ошибки (если это не касается самых обсуждаемых слов наподобие договор и звонит) люди готовы простить охотнее, чем ошибки в правилах правописания. Привычный облик слова носителям особенно больно видеть искажённым. Именно поэтому любые попытки изменить правила правописания общество воспринимает так болезненно: кажется, что искажение облика слова — это искажение самого языка. Правописание и язык постоянно смешивают.

— А как к ошибкам относятся лингвисты?

— Лингвисты гораздо спокойнее, чем далёкие от филологии люди. Лингвисты больше знают об истории языка, о том, что норма допускает варианты, что варианты находятся в движении и что вчерашние ошибки сегодня могут стать нормой, а сегодняшние нормы завтра могут стать ошибками.

Правила правописания — это общественный договор. То, как мы договорились записывать звучащую речь, чтобы нам было проще друг друга понимать. Есть устойчивое заблуждение, что правила создают лингвисты: группа академиков сидит и изобретает, чтобы жизнь мёдом не казалась. На самом деле многое, что непросвещённому человеку кажется странным, обусловлено историей нашего языка. Современное правописание отражает либо произношение прошлого, либо исторические процессы, которые давным-давно происходили в русском языке.

Например, слово треугольник: вроде бы три угла, а пишется буква «е». Как будто назло здесь надо писать другую букву, чтобы нам было сложнее. А если мы копнём в историю, то увидим, что на самом деле здесь выделяется приставка тре-, которая восходит ещё к церковнославянскому. И она была усилительной приставкой со значением «много». Эта же приставка есть в словах треволнение, трезвон — звон во все колокола, а не три колокола, треклятый — «многократно клятый», а не «три раза проклятый», тресвятой — «тресвятая Богородица», трезубец, треножник и так далее. Здесь получилось, что первоначально усилительное значение сблизилось со значением числительного три. Трезвучие — аккорд из трёх звуков, трезубец с тремя зубцами, треугольник с тремя углами. И мы теперь воспринимаем треугольник как слово, состоящее из слов три и угол. Хорошо бы рассказывать в школе такие истории, чтобы ученики понимали, что непонятное написание — не чья-то фантазия, а то, что сложилось исторически.

— Насколько страшно делать ошибки?

— В нашем обществе делать ошибки достаточно страшно, потому что, к сожалению, не распространено спокойное отношение к отклонениям от литературной нормы. Мы любим искать ошибки в речи друг друга, ругать за них, хотя не всегда успеваем разобраться, действительно ли имеем дело с ошибкой. Если вы выйдете на улицу и попросите сто человек — достаточно грамотных, но далёких от филологической науки, оценить нормативность четырёх вариантов: звóнит, чёрное кофе, живу в Строгине и стыдóба, большинство скажет, что все четыре варианта — ошибки, причём довольно грубые. Хотя эти варианты совершенно разные по степени нормативности:

- звóнит не допускается в литературной норме;

- чёрное кофе — вариант, допустимый в разговорной речи, при том что эталонный вариант — чёрный кофе;

- в Строгине — предпочтительный вариант, а живу в Строгино допустимо только в той же разговорной речи;

- стыдóба — единственно правильный вариант, только так и нужно говорить, согласно всем словарям русского языка.

Но при этом у каждого носителя в голове свой эталон, что правильно, а что неправильно, и раздражают именно отклонения от этого эталона. Замечают ошибки, которые на слуху, а менее известные не замечают.

Грамматические, лексические и орфоэпические ошибки (если это не касается самых обсуждаемых слов наподобие договор и звонит) люди готовы простить охотнее, чем ошибки в правилах правописания. Привычный облик слова носителям особенно больно видеть искажённым. Именно поэтому любые попытки изменить правила правописания общество воспринимает так болезненно: кажется, что искажение облика слова — это искажение самого языка. Правописание и язык постоянно смешивают.

— А как к ошибкам относятся лингвисты?

— Лингвисты гораздо спокойнее, чем далёкие от филологии люди. Лингвисты больше знают об истории языка, о том, что норма допускает варианты, что варианты находятся в движении и что вчерашние ошибки сегодня могут стать нормой, а сегодняшние нормы завтра могут стать ошибками.

Лингвистов часто обвиняют в равнодушии к родному языку: мол, они должны язык охранять, а они говорят: «И так, и так можно». И записывают в словари варианты, которые ещё вчера считались ошибкой.

— А кто, как и когда решает, что то, что раньше было ошибкой, стало нормой?

— Решают лингвисты на основе наблюдений за языком, за речью грамотных людей, за их реакцией на те или иные варианты. Почему появилось ударение дóговор? Лингвисты полагают, что под влиянием других слов, которые заканчиваются на -говор: выговор, заговор (раньше было заговóр: бабушка против болезни заговóр сделала, против царя-батюшки заговóр, а теперь зáговор во всех значениях). Не потому что какие-то безграмотные люди придумали, а потому что это объективный языковой процесс.

Появляется новый вариант, сначала его не принимают, все недоумевают, как вообще можно так говорить. Но потом потихонечку этот вариант распространяется, и вот уже лингвисты видят, что молодые люди так говорят, что нельзя его игнорировать. И тогда лингвисты его фиксируют в словарях, возможно, с пометой «не рекомендуется», которая на самом деле будет означать, что вариант на подходе к литературной норме.

Потом пройдёт ещё сколько-то лет или десятилетий, и мы увидим, что многие грамотные люди так говорят, вариант не вызывает отторжения, при том что есть достаточное количество людей, которые придерживаются старой нормы. И вот тогда лингвисты и скажут, что предпочтительнее старая норма, но новая тоже допустима, её нельзя считать ошибкой.

А вариант зво́нит всем законам русского языка соответствует, это объективный процесс, что ударение с окончания переходит на корень (когда-то было кури́т, стало кýрит, дари́т, стало да́рит, цени́т стало цéнит, было учи́т стало ýчит). Но почему-то некоторое время назад это слово попало в списки слов, которые вспоминают каждый раз в разговоре о грамотной речи, и считают маркерами безграмотности. Поэтому пока нормативным вариант не признаётся. А такое же ударение вклю́чит, которое тоже законам языка соответствует и у грамотных людей такого отторжения не вызывает, недавно появилось в словарях с пометой «разговорное».

Настал момент, когда лингвисты сказали: «Да, это не ошибка, так можно говорить». На основе многолетних исследований, на основе глубокого знания русской орфоэпии, решили, что этот вариант имеет право на существование.

— А со своей точки зрения вы могли бы побыть предсказателем и привести примеры слов, которые в скором времени могли бы стать нормативными?

— Не нужно быть предсказателем, чтобы назвать некоторые варианты, за которыми, скорее всего, будущее. Зво́нит из их числа, но в скором времени: для языка это и через десятки лет, сто лет для языка если не доля секунды, то пара секунд. Скорее всего, будущее и за свéрлит. Очевидно, что включи́т через какое-то время умрёт, и будет только вклю́чит.

Лингвисты давно уже говорят о том, что те немногие слова, где произносится [шн] вместо [ч’н] со временем тоже отомрут, и будет произношение, приближённое к написанию: мы ведь перестали говорить кори[ш]невый, було[ш]ная, моло[ш]ный и стали говорить кори[ч’]невый, було[ч’]ная и моло[ч’]ный. Наверное, это вопрос нескольких десятилетий или ста лет. Но наши прогнозы относительно языка необязательны к исполнению языком. Так что можем как угодно предсказывать, а язык возьмёт и решит по-своему.

— Каков, на ваш взгляд, топ-5 ошибок русских классиков, за которые нынешние граммар-наци их застыдили бы.

— Многое из того, что сейчас считается ошибкой, тогда считалось нормой, и когда Набоков говорил библио́тека, это было нормативным и даже несколько элитарным произношением. И когда Гумилёв использовал рифму мира́жи, это не был перенос в угоду рифме, это было нормативное произношение. И когда Маяковский рифмовал паркете — Гете, это тоже было нормально тогда. Тогда по-другому произносили имя немецкого классика. Но сейчас бы такое произношение вызвало у граммар-наци, не знакомых с историей языка, приступы сердечные.

— Как исторически сложившиеся нормы становились правилами? Когда и как их начали описывать?

— Я, пожалуй, вспомню книгу «Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии», она вышла в 1965 году. В те годы готовилась, но не была реализована реформа русского правописания. Та самая реформа, от которой в памяти народной осталось, что предлагали писать заяц через «е» и огурцы с буквой «и».

Там собраны все предложения, которые когда-либо высказывались об изменении русского письма. И там говорится о том, что с середины XVIII века начинает создаваться теория русского правописания. Именно с этого времени нормы орфографии не только стихийно складываются, а затем закрепляются в грамматиках, но и сознательно создаются и перестраиваются. А в конце века вышли книги Якова Карловича Грота «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне» и «Справочник русского правописания», и стала понятна неупорядоченность правил. Поэтому в самом конце XIX века начались разговоры о том, что надо реформировать русскую орфографию. Это была как раз подготовка реформы, которая прошла в 1917–1918 годах. XX век — полная картина строительства русской орфографии: теория русской орфографии, ликвидация разнобоя и неупорядоченности, которые были в русском письме. Единая, стройная и в целом логичная орфография — заслуга XX века.

«С середины XVIII века и доныне» — это время, когда люди пытались осмыслить, почему мы пишем так, как пишем, найти основания для правил и установить, какой принцип главный для русской орфографии. В первой половине XIX века господствовал традиционный принцип — найти этимологически наиболее достоверный письменный облик слова и предложить его для всеобщего использования. Сейчас действуют по фонематическому, или морфологическому, принципу: мы одну морфему пишем всегда одинаково, даже если в разных словах произносим по-разному. Его становление — это уже XX век.

— Кафедра русского языка филфака МГУ раскритиковала свод правил русской орфографии и пунктуации, проект которого появился в конце прошлого года. Лингвисты посчитали, что он понятен только специалисту, а не человеку, который хочет узнать, как ему написать слово и не ошибиться. Для кого пишется новый свод? И можно ли будет его использовать как справочник?

— Существующий свод правил русской орфографии и пунктуации, который был принят в 1956 году, во многих пунктах устарел и не используется. Появилось громадное количество слов, правописание которых сводом не регулируется (интернет-, онлайн-, медиа-) или регулируется, но на практике сейчас пишется не так. В 1956 году слово бог можно было писать только со строчной буквы, но с 80-90-х годов стало равноправным написание прописной, и сейчас это закреплено словарями и справочниками.

Какие-то правила в 1956 году были сформулированы неточно и неполно. Но сейчас у лингвистов появилось много новых инструментов наблюдения за языком, по которым можно смотреть на миллионах примеров, как ведут себя слова. За эти полвека теория русской орфографии существенно продвинулась вперёд, появилась возможность правила сформулировать более полно, подробно и точно, а также привести их в соответствие с современной письменной практикой.

А вариант зво́нит всем законам русского языка соответствует, это объективный процесс, что ударение с окончания переходит на корень (когда-то было кури́т, стало кýрит, дари́т, стало да́рит, цени́т стало цéнит, было учи́т стало ýчит). Но почему-то некоторое время назад это слово попало в списки слов, которые вспоминают каждый раз в разговоре о грамотной речи, и считают маркерами безграмотности. Поэтому пока нормативным вариант не признаётся. А такое же ударение вклю́чит, которое тоже законам языка соответствует и у грамотных людей такого отторжения не вызывает, недавно появилось в словарях с пометой «разговорное».

Настал момент, когда лингвисты сказали: «Да, это не ошибка, так можно говорить». На основе многолетних исследований, на основе глубокого знания русской орфоэпии, решили, что этот вариант имеет право на существование.

— А со своей точки зрения вы могли бы побыть предсказателем и привести примеры слов, которые в скором времени могли бы стать нормативными?

— Не нужно быть предсказателем, чтобы назвать некоторые варианты, за которыми, скорее всего, будущее. Зво́нит из их числа, но в скором времени: для языка это и через десятки лет, сто лет для языка если не доля секунды, то пара секунд. Скорее всего, будущее и за свéрлит. Очевидно, что включи́т через какое-то время умрёт, и будет только вклю́чит.

Лингвисты давно уже говорят о том, что те немногие слова, где произносится [шн] вместо [ч’н] со временем тоже отомрут, и будет произношение, приближённое к написанию: мы ведь перестали говорить кори[ш]невый, було[ш]ная, моло[ш]ный и стали говорить кори[ч’]невый, було[ч’]ная и моло[ч’]ный. Наверное, это вопрос нескольких десятилетий или ста лет. Но наши прогнозы относительно языка необязательны к исполнению языком. Так что можем как угодно предсказывать, а язык возьмёт и решит по-своему.

— Каков, на ваш взгляд, топ-5 ошибок русских классиков, за которые нынешние граммар-наци их застыдили бы.

— Многое из того, что сейчас считается ошибкой, тогда считалось нормой, и когда Набоков говорил библио́тека, это было нормативным и даже несколько элитарным произношением. И когда Гумилёв использовал рифму мира́жи, это не был перенос в угоду рифме, это было нормативное произношение. И когда Маяковский рифмовал паркете — Гете, это тоже было нормально тогда. Тогда по-другому произносили имя немецкого классика. Но сейчас бы такое произношение вызвало у граммар-наци, не знакомых с историей языка, приступы сердечные.

— Как исторически сложившиеся нормы становились правилами? Когда и как их начали описывать?

— Я, пожалуй, вспомню книгу «Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии», она вышла в 1965 году. В те годы готовилась, но не была реализована реформа русского правописания. Та самая реформа, от которой в памяти народной осталось, что предлагали писать заяц через «е» и огурцы с буквой «и».

Там собраны все предложения, которые когда-либо высказывались об изменении русского письма. И там говорится о том, что с середины XVIII века начинает создаваться теория русского правописания. Именно с этого времени нормы орфографии не только стихийно складываются, а затем закрепляются в грамматиках, но и сознательно создаются и перестраиваются. А в конце века вышли книги Якова Карловича Грота «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне» и «Справочник русского правописания», и стала понятна неупорядоченность правил. Поэтому в самом конце XIX века начались разговоры о том, что надо реформировать русскую орфографию. Это была как раз подготовка реформы, которая прошла в 1917–1918 годах. XX век — полная картина строительства русской орфографии: теория русской орфографии, ликвидация разнобоя и неупорядоченности, которые были в русском письме. Единая, стройная и в целом логичная орфография — заслуга XX века.

«С середины XVIII века и доныне» — это время, когда люди пытались осмыслить, почему мы пишем так, как пишем, найти основания для правил и установить, какой принцип главный для русской орфографии. В первой половине XIX века господствовал традиционный принцип — найти этимологически наиболее достоверный письменный облик слова и предложить его для всеобщего использования. Сейчас действуют по фонематическому, или морфологическому, принципу: мы одну морфему пишем всегда одинаково, даже если в разных словах произносим по-разному. Его становление — это уже XX век.

— Кафедра русского языка филфака МГУ раскритиковала свод правил русской орфографии и пунктуации, проект которого появился в конце прошлого года. Лингвисты посчитали, что он понятен только специалисту, а не человеку, который хочет узнать, как ему написать слово и не ошибиться. Для кого пишется новый свод? И можно ли будет его использовать как справочник?

— Существующий свод правил русской орфографии и пунктуации, который был принят в 1956 году, во многих пунктах устарел и не используется. Появилось громадное количество слов, правописание которых сводом не регулируется (интернет-, онлайн-, медиа-) или регулируется, но на практике сейчас пишется не так. В 1956 году слово бог можно было писать только со строчной буквы, но с 80-90-х годов стало равноправным написание прописной, и сейчас это закреплено словарями и справочниками.

Какие-то правила в 1956 году были сформулированы неточно и неполно. Но сейчас у лингвистов появилось много новых инструментов наблюдения за языком, по которым можно смотреть на миллионах примеров, как ведут себя слова. За эти полвека теория русской орфографии существенно продвинулась вперёд, появилась возможность правила сформулировать более полно, подробно и точно, а также привести их в соответствие с современной письменной практикой.

Они задумались об этом ещё в конце 80-х годов. Дальше начались 90-е — время бурных преобразований, и как раз на рубеже веков, в начале нулевых годов, комиссия представила проект правил русского правописания. Тогда лингвисты предложили единичные, немногочисленные изменения правил. Не для того, чтобы что-то упростить или узаконить, а для того, чтобы убрать отступления от главных принципов русской графики и орфографии.

Например, написание слова конвейер или фейерверк с «й» нарушает слоговой принцип русской орфографии, поэтому «й» предложили убрать. Но тогда, 20 лет назад, даже эти немногочисленные изменения вызвали шквал народного негодования. Поднялась буря: спрашивали, сколько госдеп заплатил лингвистам за то, что они убивают язык. Последовал окрик сверху, мол, не время реформировать русское правописание, хотя лингвисты не предлагали никаких реформ — они предлагали частные изменения.

Работа была остановлена, нового свода правил русской орфографии мы не получили. Но то, что лингвисты сделали, вышло тогда на правах полного академического справочника «Правила русской орфографии и пунктуации» под редакцией Владимира Владимировича Лопатина. В нулевые годы этот справочник был самым полным, подробным, авторитетным и современным справочником правописания. Его выпустили в 2006 году и с тех пор неоднократно переиздавали. Но свода правил так и не было.

Сейчас планируется создать два разных свода: полный и краткий свод русской орфографии. У них разные задачи и разная история. У Института русского языка имени Виноградова есть государственное задание на создание полного свода русской орфографии к концу 2023 года. Правила по кусочкам обсуждают на заседаниях Орфографической комиссии РАН. Правила создаются полные, современные, фундаментальные. Именно этот свод, когда будет готов, должен быть утверждён в качестве современного свода правил русской орфографии.

Краткий свод создаётся по инициативе Министерства просвещения. Министерство говорит о необходимости базы для каждого грамотного человека. Проект такого свода Минпросвещения предложило в ноябре, и его раскритиковала не только кафедра русского языка МГУ, но и орфографическая комиссия, потому что сделан он был непрофессионально. Лингвисты сказали, что проект нуждается в доработке. Министерство к критике прислушалось и проект отозвало.

В апреле этого года представили вторую версию того краткого свода орфографических правил, сделанную уже лингвистами. Получилось экспериментальное описание основных правил русской орфографии. Там есть, например, разделы «Правила, основанные на морфологическом принципе», «Правила, основанные на фонетическом принципе», что объясняет, где действуют те или иные принципы русской орфографии. Комиссия обсудила проект и пришла к выводу, что его можно использовать в качестве справочника по русскому правописанию.

Они задумались об этом ещё в конце 80-х годов. Дальше начались 90-е — время бурных преобразований, и как раз на рубеже веков, в начале нулевых годов, комиссия представила проект правил русского правописания. Тогда лингвисты предложили единичные, немногочисленные изменения правил. Не для того, чтобы что-то упростить или узаконить, а для того, чтобы убрать отступления от главных принципов русской графики и орфографии.

Например, написание слова конвейер или фейерверк с «й» нарушает слоговой принцип русской орфографии, поэтому «й» предложили убрать. Но тогда, 20 лет назад, даже эти немногочисленные изменения вызвали шквал народного негодования. Поднялась буря: спрашивали, сколько госдеп заплатил лингвистам за то, что они убивают язык. Последовал окрик сверху, мол, не время реформировать русское правописание, хотя лингвисты не предлагали никаких реформ — они предлагали частные изменения.

Работа была остановлена, нового свода правил русской орфографии мы не получили. Но то, что лингвисты сделали, вышло тогда на правах полного академического справочника «Правила русской орфографии и пунктуации» под редакцией Владимира Владимировича Лопатина. В нулевые годы этот справочник был самым полным, подробным, авторитетным и современным справочником правописания. Его выпустили в 2006 году и с тех пор неоднократно переиздавали. Но свода правил так и не было.

Сейчас планируется создать два разных свода: полный и краткий свод русской орфографии. У них разные задачи и разная история. У Института русского языка имени Виноградова есть государственное задание на создание полного свода русской орфографии к концу 2023 года. Правила по кусочкам обсуждают на заседаниях Орфографической комиссии РАН. Правила создаются полные, современные, фундаментальные. Именно этот свод, когда будет готов, должен быть утверждён в качестве современного свода правил русской орфографии.

Краткий свод создаётся по инициативе Министерства просвещения. Министерство говорит о необходимости базы для каждого грамотного человека. Проект такого свода Минпросвещения предложило в ноябре, и его раскритиковала не только кафедра русского языка МГУ, но и орфографическая комиссия, потому что сделан он был непрофессионально. Лингвисты сказали, что проект нуждается в доработке. Министерство к критике прислушалось и проект отозвало.

В апреле этого года представили вторую версию того краткого свода орфографических правил, сделанную уже лингвистами. Получилось экспериментальное описание основных правил русской орфографии. Там есть, например, разделы «Правила, основанные на морфологическом принципе», «Правила, основанные на фонетическом принципе», что объясняет, где действуют те или иные принципы русской орфографии. Комиссия обсудила проект и пришла к выводу, что его можно использовать в качестве справочника по русскому правописанию.

Сам процесс обучения основан на ошибках. Мы не просто учимся на них — не существует другого способа учиться, кроме как совершая ошибки. Во время обучения и приобретения нового жизненного опыта ошибки даже не неизбежны — они составляют суть процесса. Соответственно, если нет ошибок, нет и обучения и вообще мы мертвы.

Ошибки играют ключевую роль в обучении с точки зрения и психологии, и нейробиологии.

Психология о роли ошибок в процессе обучения

Кэрол Двек, профессор психологии в Стэнфордском университете, предложила теорию о существовании двух полярных подходов к обучению, которые соответствуют двум типам мышления: фиксированному (fixed mindset) и гибкому (growth mindset).

Люди с фиксированным мышлением считают, что обладают определенным уровнем интеллекта и не могут заметно его изменить. Они руководствуются принципом «выше себя не прыгнешь», а ошибку воспринимают как знак того, что они недостаточно способны. Те же, кто обладают гибким мышлением, ориентированы на процесс развития. Они полагают, что если приложат усилия и проявят трудолюбие и терпение, то смогут значительно улучшить свои способности. Ошибка для них — это повод учиться.

Теория Кэрол Двек основана на ее психологических экспериментах. В одном из них поучаствовали более 400 пятиклассников. Дети проходили несложный тест, состоящий из невербальных пазлов, после чего им сообщали результат. Половину детей хвалили за то, что они умные, а другую половину — за старание. Затем детям предложили выбрать между двумя тестами разной сложности. Около 90% детей, которых похвалили за ум, выбрали более простой тест, предпочтя остановиться на уже достигнутом и не потерять репутацию умных. Дети, которых похвалили за усилия, были более безжалостны к себе — они выбрали тест посложнее, который позволил им продемонстрировать свое стремление прилагать усилия.

Затем Двек предложила тем же пятиклассникам пройти очень сложный тест, рассчитанный на 8-й класс. Ученики, которых хвалили за старательность, настойчиво пытались решить задания и добивались значительных успехов. Те же, кого похвалили за ум, быстро разочаровывались в себе и переставали прилагать усилия. Свои ошибки они воспринимали как признак поражения и доказательство того, что не такие уж они и умные.

Таким образом, боязнь совершить ошибку отрицательно влияет на образовательный процесс, в то время как отсутствие этого страха и готовность работать над ошибками гарантирует эффективное обучение.

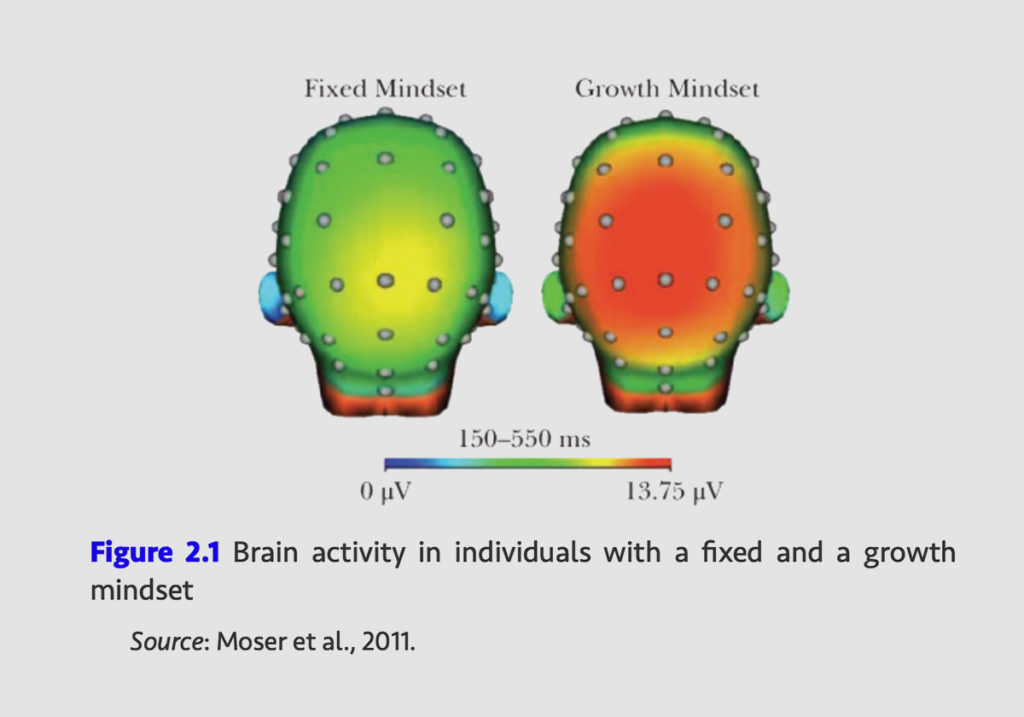

Согласившись с идеей Двек о разграничении фиксированного и гибкого мышления, психолог из Мичиганского университета Джейсон Мозер исследовал нейронные механизмы, лежащие в основе разных типов реакций на ошибки. Он проследил взаимосвязь между типом мышления человека и его реакцией на ошибки.

Участники его эксперимента должны были выполнять задания, в которых легко ошибиться. В это время Мозер с помощью энцефалограммы анализировал нейронные сигналы, участвующие в обработке ошибок: рефлекторную регистрацию ошибки ERN (error-related negativity) и осознанную реакцию на ошибку Pe (error positivity). Первый сигнал показывает конфликт между правильным и ошибочным ответом, он возникает приблизительно через 50 миллисекунд после допущения ошибки. Второй сигнал регистрируется через 100–600 миллисекунд после ответа и указывает на осознание ошибки и концентрацию внимания на ней.

Согласно исследованиям сигналы ERN и Pe, скорее всего, генерирует передняя поясная извилина коры — зона, которая участвует в мониторинге поведения и сигнализирует о том, что нужно усилить когнитивный контроль.

В эксперименте Мозера уровни сигналов ERN и Pe коррелировали с более сосредоточенными и более точными ответами, следующими за ошибками. Оказалось, что чем выше амплитуда ERN- и Pe-сигналов, тем более эффективен процесс обучения.

Мозер подтвердил теорию Кэрол Двек: его эксперимент доказал, что обладатели гибкого мышления больше сосредотачиваются на ошибках и демонстрируют большую точность ответов после ошибок, то есть лучше учатся. Амплитуда сигнала Pe у них в среднем равна 15 пунктам, тогда как у носителей фиксированного мышления — 5. Ошибившись, «гибкие» люди сразу же сосредотачиваются, обрабатывают ошибку и после этого демонстрируют прирост точности.

Работа Мозера показала, что ошибки являются важной составной обучения и развития. Если их избегают или воспринимают как показатель отсутствия способностей к определенному занятию, эффективность обучения заметно снижается.

Именно ошибки запускают нейроактивность, отражающую процесс обучения. На субъективном уровне мы воспринимаем ошибку как «что-то пошло не так», но именно это «не так» на нейронном уровне содействует наиболее активным процессам. Для обучения ценнее всего именно ошибки: этот процесс построен на провалах, а не на успехе. Упускать возможность неудачи, пытаясь всё делать правильно и безошибочно, — значит упустить возможность обучения и развития.

Ниже на схеме из эксперимента Мозера видна разница в уровне интенсивности реакции мозга на ошибку у людей с фиксированным и гибким мышлением.

Кэрол Двек описала это различие так:

«Слева вы видите студентов с фиксированным мышлением. Активность практически отсутствует. Они бегут от ошибок. Они не хотят с ними связываться. Справа же вы видите студентов с гибким мышлением — тех, кто убежден, что способности можно развивать. Они полностью погружены в процесс. Их мозг охвачен идеей „пока нет“. Они глубоко вовлечены. Они обрабатывают ошибку. Они на ней учатся и исправляют ее».

Как ни странно, теория Двек о гибком и фиксированном мышлении и ключевой роли ошибок в его усовершенствовании крайне популярна. Вероятно, это связано с тем, что Двек предлагает путь к успеху (от фиксированного мышления к гибкому), утверждая, что способность нашего мозга к преобразованию ограничена только нашими внутренними барьерами, которые можно преодолеть, перестав бояться ошибок.

Но в действительности поводов для оптимизма в теории Двек мало, ведь она констатирует, что для освоения нового знания нет другого пути, кроме как пройти через изматывающую фазу ошибок, и чем больше растет гибкость, тем болезненнее эта фаза.

Ошибки с точки зрения нейробиологии

Есть основания утверждать, что ошибки играют определяющую роль не только в процессе обучения и приобретения навыков, но и в том, насколько высока нейропластичность мозга. Более того, такой подход может перевернуть представление о человеке и вписать его в эволюционную перспективу, тем самым высвободив из перспективы теологии, в которую он был традиционно вписан.

Биологической основой обучения является нейрональная пластичность. Эта концепция относится к способности нервной системы изменять силу синапсов — соединений между нейронами.

Основная теория, с помощью которой сейчас объясняют понятие нейропластичности, была разработана американским психологом Дональдом Хеббом. Согласно теории Хебба в основе способности нашего мозга меняться лежит изменение силы синапсов, то есть связей между нейронами.

Правило Хебба гласит: если два нейрона активны примерно в одно и то же время, их связи усиливаются (Cells that fire together, wire together).

Процесс, благодаря которому усиливаются синаптические связи между нейронами, называется долгосрочным потенцированием.

Именно долгосрочное потенцирование считается ключевым процессом в объяснении нейропластичности. Хотя известно, что модификация силы синапсов включает также процесс его угнетения — долгосрочную депрессию. Однако если при рассмотрении темы нейропластичности упомянуть потенцирование считается обязательным, то о депрессии синапсов либо говорят во вторую очередь, либо не говорят вообще.

Модификация силы связей нейронов предполагает как их усиление, так и ослабление. Мы склонны забывать об этом втором аспекте, поскольку привыкли считать генеративные процессы ключевыми, а дегенеративные — вторичными.

Впрочем, в истории нейробиологии были и попытки свергнуть общую перспективу. Некоторые исследователи утверждают, что именно долгосрочную депрессию следует рассматривать как ключевой процесс, лежащий в основе обучения и формирования памяти.

Общая логика здесь такова: конфигурация существующего объема знаний в человеческом мозге оставалась бы неизменной, если бы нейронные контакты не обладали способностью ослабевать и в конечном итоге исчезать. Другими словами, механизм обучения и формирования знаний, синаптическая пластичность обязательно включает в себя способность ослаблять синаптические связи.

Так, американский инженер Джеймс С. Альбус, работавший над созданием модели мозжечка, предположил, что «хранение паттернов должно осуществляться главным образом за счет ослабления синаптических весов, а не их усиления».

Английский ученый Ричард Докинз полагает, что избирательная смерть нейронов может лежать в основе хранения памяти. Французский нейробиолог Жан-Пьер Шанжё в книге «Нейрональный человек» утверждает, что «учиться — значит стабилизировать заранее установленные синаптические комбинации и устранять излишки».

В своей статье Learning from Mistakes ученые Данте Чиалво (Аргентина) и Пер Бак (Дания) продвигались дальше по этому пути. По их мнению, то, как мы сегодня понимаем биологические механизмы, обусловлено нашей склонностью к телеологическому (то есть предполагающему, что у всего происходящего есть конечная цель) мышлению. Оно не позволяет нам перенастроить наше мышление так, чтобы оно было выгодно для изучаемого процесса, а не служило нашему удобству.

Чиалво и Бак пересмотрели общепринятое мнение о том, что для обучения обязательно требуется усиление синапсов и что долгосрочное потенцирование — это ключевой процесс:

«Хотя можно представить, что долгосрочное потенцирование является определяющим явлением для хранения информации и что долгосрочная депрессия может существовать просто для перезагрузки долгосрочного потенцирования, следует отметить, что также можно представить, что противоположное может быть правдой».

Ученые предложили схему понимания нейронных процессов обучения, которая переворачивает всё с ног на голову, утверждая, что именно снижение синаптической активности является фундаментальным динамическим механизмом, а потенциация играет только вспомогательную роль. Именно долгосрочная депрессия имеет формообразующую силу.

«Вера в подкрепление Хебба долгое время оказывала влияние на исследования, препятствуя объективному изучению альтернативных сценариев. Мы утверждаем, что отрицательное подкрепление имеет важное значение и, кроме того, любое положительное подкрепление снижает способность к адаптации».

Согласно Чиалво и Баку обучение в основном происходит путем исправления ошибок. «Окружающая среда действует как критик, а не как учитель».

Это означает, что негативный фидбек (который коррелирует с долгосрочной депрессией синапсов) — это основа обучения. В соответствии с альтернативным взглядом Чиалво и Бака в процессе обучения активные синаптические соединения временно «помечаются» и, если получаемый результат оказывается неудачным, впоследствии подавляются. Учась чему-то, мы не формируем новые синапсы, а в первую очередь уничтожаем лишние. Таким образом, любое обучение в основании предполагает ошибку.

Почему важно совершать ошибки

- Когда совершать ошибки нужно?

- Что можно потерять, если не совершать ошибки?

- Как определить, можно и нужно ли ошибиться сейчас?

- Что получается после?

Кто однажды сказал вам, что не нужно совершать ошибки? Истоки этой проблемы кроются в детстве каждого человека, ведь за каждую ошибку либо оплошность чаще всего родители ребенка наказывали. Со временем взросления эти ошибки могут становиться более обдуманными, и часто они совершаются не как какой-то глупый поступок, а как действие, которое не удалось выполнить.

Положительное можно найти даже в ошибках:

- Дополнительный опыт. Есть стопроцентное понимание того, как в будущем поступать не стоит.

- Уменьшение страха снова совершить ошибку. Чем больше ошибается человек, тем спокойнее он начинает воспринимать свои промахи, боязнь уходит.

- Это своеобразный способ идти против основного течения людей, которые думают стереотипно. Все великие делали изобретения только постоянно ошибаясь.

- Это лучший способ открыть что-то новое как в себе, так и в окружающих людях.

Стоит ли говорить о том, что совершение ошибок иногда бывает лучшим вариантом. Например, если человек, который вам дорог, не терпит вашей ошибки и корит вас за нее, а не поддерживает… Подумайте, действительно ли стоит дорожить такими отношениями, может, нужно их прекратить?

Когда совершать ошибки нужно?

Это может решить только каждый человек сам для себя. Есть люди, у которых есть боязнь выходить из своей зоны комфорта, а совершение ошибки для них подобно смерти. Другие же достаточно просто берутся за новое дело, несмотря на то, что могут допустить ошибку либо неточность в самом начале. В каких случаях стоит допускать ошибки и считать это нормой развития?

- Когда ошибка не будет негативно сказываться на вас либо близких вам людях.

- Когда можно извлечь не только полезный урок, но еще и какую-то выгоду из произошедшего.

- Когда есть понимание, что очередная ошибка в выбранном направлении может принести пользу и опыт.

- Когда предпринимаются попытки создать нечто новое, что ни у кого еще не получалось.

Здесь будет актуальным вспомнить Эдисона и это, сколько раз он ошибался прежде, чем сделать свое изобретение, у него боязнь просто прошла.

Бесспорно, есть люди, чьи ошибки будут непростительными. В большинстве случаев это связано не только со спецификой работы, но еще с какими-то личностными качествами. В этом случае, если будет допущен промах, могут пострадать окружающие люди, которые явно не ожидали такого поворота событий. Так, кому же ошибки противопоказаны?

- Людям, которые рискуют жизнью других. Чаще всего это доктора, хирурги. В этом случае их промах может стоить не только квалификации самому светилу медицины, но еще и жизни другому человеку.

- Судьи, адвокаты. Очень многое будет исходить из того, правильно ли они принимают решения. Результатом будет безопасность людей, которые проживают в определенном городе либо регионе.

- Ошибок стоит избегать в любого рода отношениях, когда вы понимаете, что сможете причинить боль человеку. Здесь лучше всего думать, как деликатно выйти из сложившейся ситуации.

Что можно потерять, если не совершать ошибки?

На самом деле практика показывает, что многие люди так и остаются на неинтересной работе, живут теми людьми, которые давным-давно перестали их ценить. Все это является следствием того, что человек боится ошибиться в очередной раз, хотя это нужно.

Если говорить о качествах человека, которые он может проявить в предпринимательской деятельности, то огромное количество людей имеют действительно яркие и оригинальные идеи, но не спешат воплощать их жизнь. Причина этого одна – боязнь ошибиться, потерять деньги, бояться, что их не услышат окружающие. К нам с Запада пришла хорошая поговорка, утверждающая:

Человек, который не пробует, проиграет 100%. У человека, который рискует, шансы 50 на 50.

К сожалению, только единицы в нашем обществе могут использовать такой вариант развития событий.

Промахов в отношениях также избегают многие люди. Чаще всего это касается женщин, ведь они желают спокойствия, не хотят находиться в поисках каких-то лучших вариантов для себя. Что получается в результате? Женщина практически всю жизнь проживает с человеком, который ее даже не ценит. И это все из-за того, что однажды глубоко в молодости она побоялась совершить очередную ошибку.

Как определить, можно и нужно ли ошибиться сейчас?

Сделать это просто, но мало кто приходит к такому варианту развития событий. Если вы понимаете, что можете рискнуть в чем-то, попробовать для себя что-то новое, но боитесь ошибиться, постарайтесь логически рассуждать:

- Насколько страшной и катастрофичной является эта ошибка?

- Сможете ли ее исправить в случае, если все-таки она будет допущена?

- Как могут отреагировать окружающие вас люди на то, что вы промахнулись?

- Если совершена ошибку, станет ли это для вас ценным опытом?

- Главный вопрос: совершая ошибку, вы сможете больше потерять либо больше приобрести?

Если вы понимаете, что после промаха надо нужно будет время для реабилитации, и вы снова будете пытаться достичь желаемого, то дело однозначно стоит того, чтобы его выполнить. Данная неудача сможет принести вам, возможно, намного больше, чем победа в первом раунде во время сражения.

Не забывайте о том, что на ошибках учатся, поэтому если беретесь за какое-то дело, проект, но неуверены в его положительном исходе, можно заручиться поддержкой близких людей и коллег, разыскать дополнительную информацию, использовать все методы и системы, которые ранее здесь не применялись.

Если вы решились на совершение такого шага, то сразу же стоит отбрасывать все сомнения. В противном случае вы изначально будете программировать себя на неудачу.

Что получается после?

Есть два варианта развития событий:

1. У вас все сложилось, а дело, относительно которого была боязнь, в котором вы не хотели допустить ошибку, с первого раза удалось. Что ж, здесь вас можно поздравить, ведь значит, было действительно четкое планирование и вы понимали, какими способами можно добиться желаемого.

2. Вы потерпели фиаско. Ошибка допущена, вы не знаете как себя вести. Помните, что неважно количество ваших падений, важно, что после каждого из них вы смогли встать, боязнь уже не актуальна. Поэтому представьте себя Фениксом, возрождайтесь из пепла и рискуете снова. Вы поймете, что спустя некоторое время практически перестанете бояться каких-то неудач, что, несомненно, будет для вас плюсом. Если вы желаете продолжать работу над собой и хотите открыть богатство своего внутреннего мира – наша статья о мандала терапии будет полезной для вас!

Тезисы и цитаты

-

Честно сделанные ошибки следует считать не неудачами, а семенами для основной деятельности по их исправлению. (Стивен Гоуолд)

-

Ошибка – такое же важное обстоятельство в жизни, как и правда. (Карл Юнг)

-

Мы не должны стыдиться признавать свои ошибки, что означает только то, что сегодня мы мудрее, чем были вчера. (Александр Поуп)

-

Худшая ошибка, которую можно совершить в жизни, — все время бояться совершить ошибку. (Элберт Хаббард)

-

Не ошибается только тот. кто ничего не делает; но вся его жизнь — одна большая ошибка. (Кардинал Мерсье)

-

Покажите мне человека, который не ошибся ни разу в жизни, и я покажу вам человека, который ничего не достиг. (Джоан Коллинз)

-

Человек может сделать великим путь, которым идет, но путь не может сделать человека великим. (Конфуций)

-

Ковыляющий по прямой дороге опередит бегущего, который сбился с пути. (Фрэнсис Бэкон)

-

Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага. (Лао-цзы)

-

На пути постижения мудрости не надо бояться, что свернёшь не туда. (Пауло Коэльо)

-

Трудности возрастают по мере приближения к цели. Но пусть каждый совершает свой путь подобно звездам спокойно, не торопясь, но беспрерывно стремясь к намеченной цели. (Иоганн Гёте)

Аргументы

- И.А. Бунин, «Легкое дыхание». Жизненный путь без ошибок пройти невозможно, но порой наши просчеты фатальны и непоправимы. Например, Оля Мещерская в свои пятнадцать лет пережила сексуальное насилие, и эта травма отразилась на ее поведении не лучшим образом. Девушка начала вступать во взрослые отношения с целью позабавиться и самоутвердиться. Возможно, так проявлялась ее месть мужчинам за пережитое унижение. И, конечно, шаг за шагом она приближалась к роковой развязке. Один из обманутых кавалеров не смирился с обидой и убил девушку в порыве ярости. На суде он заявил, что жертва сама виновата в таком исходе. И в чем-то он прав, ведь Оля провоцировала людей на такое поведение, давала ложные надежды. Именно ее сомнительные заигрывания с мужчинами были теми ошибками, которые исказили ее жизненный путь.

- И.А. Бунин, «Темные аллеи». Нередко люди ошибаются в попытке найти свое счастье в личной жизни. Например, Надежда и Николай пережили страстное увлечение, которое так и не привело к созданию семьи. И их отношения были изначально обречены на этот финал, ведь Надежда была простой крестьянкой, а Николай — барином. Как все люди его круга, главный герой сначала позабавился с красавицей, а потом ее бросил, чтобы жениться на женщине более высокого статуса. Крестьянка болезненно отреагировала на расставание. Она так и не смогла забыть свою первую и последнюю любовь. В результате, замуж она так и не вышла, чтобы никого не обманывать. Впрочем, Николай тоже не был счастлив, так как жена изменила ему, а сын не оправдал ожиданий. Герои ошиблись под влиянием сильных чувств, и правильного ответа в их жизненной ситуации не найти. Но даже из разбитого сердца можно извлечь опыт, чтобы жить дальше и стать сильнее.

- И.А. Бунин, «Господин из Сан-Франциско». Все люди ошибаются, но некоторые из нас не признают своего заблуждения и становятся его жертвами. Такое случается нередко. Вот, например, главный герой рассказа всю жизнь работал и не уделял времени ни себе, ни семье. Он откладывал свой досуг на будущее, не зная, что дней ему осталось очень мало. Из-за своего напряженного графика Господин смог выбрать в первый отпуск, когда ему было за пятьдесят. По его холодным и проблемным отношениям с женой и дочерью можно сделать вывод, что и они недополучили его теплоты и заботы. И вот когда он вознамерился все это дать им, у него случился приступ, который привел к летальному исходу. Герой умер, так и не пожав плоды своих усилий, так и не успев самого главного, ради чего мы живем. На протяжении всей жизни он ошибался, но не признал заблуждения, поэтому оно наложило свой негативный отпечаток на его судьбу.

- А.Н. Островский, «Гроза». Мы все ошибаемся, но у многих просчетов есть вполне конкретные причины, от нас не зависящие. Поэтому человек не может пройти свой путь, не поскользнувшись, ведь ему ставят подножку. Так и Катерина совершила ложный шаг, изменив мужу, но разве можно ее винить, зная, кем был этот супруг? Как и многие пары в те времена, Тихон и Катерина сочетались браком, даже не познакомившись друг с другом в должной мере. Для героини это был необходимый брак, ведь партия была подходящая по финансовым критериям. И вот в таком подневольном союзе места для любви не нашлось, потому что свекровь Катерины была деспотом в женском обличие. Она отравила жизнь молодой семьи своими упреками, манипуляциями и грубостями. Кабаниха доводила слабовольного сына до настоящих побегов из дома. Под любым поводом он отправлялся прочь, чтобы забыться в кабаках. А супруга вынуждена была сносить капризы свекрови и пренебрежение от мужа, который, судя по его признаниям в финале, верен жене не был. В такой ситуации развод выглядит вполне естественным, но тогда было невозможно уйти от мужа. И Катерина изменила ему, в чем сама и покаялась. Ее поступок — ошибка, но его спровоцировали другие люди своим отношением к ней. И таких примеров множество.

- И.А. Гончаров, «Обломов». Люди не могут не ошибаться, потому что получение опыта происходит только методом проб и ошибок, иначе никак. Например, Ольга, молодая барышня без знания жизни и мужчин, выбрала избранника, который ей совершенно не подходил. Она не соприкасалась с материальной стороной бытия, поэтому не понимала важности трудоспособности для будущего спутника. Ей казалось, что любовь может превозмочь все, и это единственное, что нужно для брака. Однако в процессе приготовлений к свадьбе Ольга задумалась о том, что Обломов пока еще ничего не сделал для организации их совместного быта. Все ее просьбы были отложены на никогда не наступающее завтра, как и все заботы. Илья Ильич был неприспособлен к ответственности, поэтому он ее испугался. Осознав это, Ольга рассталась с ним. Да, она ошиблась и долго переживала разрыв со своими заблуждениями. Но только так она могла узнать мир и людей лучше, только опыт делает человека зрелым.

- А.П. Чехов, «Ионыч». Если человек что-то делает и к чему-то стремится, он ошибается в процессе познания своей цели. Это непременное условие его личностного роста. В этом мы убеждаемся, читая рассказ Чехова. Катя мечтала стать пианисткой и много трудилась для этого. Ради цели она готова была пожертвовать всем. Поэтому она отказалась выходить замуж и отправилась в большой город, чтобы учиться музыке профессионально. Но мастера своего дела и практика показали героине, что у нее нет этого призвания. Как бы она ни старалась, игра выходила топорной и резкой. Катерина разочаровалась в себе и уехала домой. Конечно, это можно расценить как поражение, но если разобраться, то даную ситуацию лучше трактовать по-другому. Девушка одержала верх над своими иллюзиями, убедилась в их тщетности и посмотрела правде в глаза. Она лучше узнала себя и свои возможности, получила уникальный опыт. Если бы она не совершила этот шаг в неизвестность, то до старости тешила бы себя заблуждениями, как ее мать. А так она поднялась на ступень выше благодаря своему просчету и не повторила судьбу матери.

- А.И. Куприн, «Олеся». Порой мы идем на ошибку сознательно, зная исход наверняка, но принимая его как плату за удовольствие и уникальный опыт. Именно так поступила Олеся. Благодаря гаданию и дару предвидения героиня сразу поняла, что отношения с Иваном будут временными. Про вероятные несчастья она тоже знала. Да и разум не мог не подсказать ей, что люди разного статуса и происхождения в те времена едва ли могли сойтись и не расставаться. Но Олеся не смогла устоять перед искушением полюбить и быть любимой. Этот союз обещал не только много горя, но и много счастья. И она пошла ва-банк. Общение с Иваном обогатило ее кругозор. Их чувства были сильными и искренними. А поход в церковь и избиение закалили характер героини и дали ей стимул найти новое место, где ее примут и поймут. Поступок Олеси был ошибочным с точки зрения тактики, но не стратегии. Дальновидные люди могут оценить перспективу рискованного решения и осознать его значимость для будущего. По таким ошибкам человек добирается до цели, которую он даже представить себе не может.

- М.А. Булгаков, «Собачье сердце». Даже самые умные люди совершают ошибки. Это доказывает пример Филиппа Филипповича Преображенского. Ученый с мировым именем и очередями пациентов сделал эксперимент, пересадив гипофиз и семенники человека собаке. В итоге получился Шариков — искусственно созданное подобие «Homo sapiens». Однако вскоре профессор признал, что зря пошел поперек природы. Его подопытный не прошел все стадии формирования ментальности и характера человека, а потому стал ужасно безнравственным, подлым и интеллектуально неполноценным чудовищем. Контролировать его становилось все сложнее, и ученый принял решение повернуть вспять ход эксперимента. Преображенский признал неправоту и впредь решил не тягаться с эволюцией, позволив ей вершить свое дело без лаборантов. Этот опыт сделал героя мудрее и совершеннее. Даже умным людям необходимо двигаться дальше и работать над собой, падая и поднимаясь.

- Л.Н. Толстой, «Война и мир». Как правило, человек ошибается, потому что становится жертвой обмана. Наивные и неподготовленные к жизни люди часто натыкаются на мошенников. Так случилось и с Наташей Ростовой. В ожидании возвращения жениха и свадьбы девушка совсем загрустила, и ее тоску взялся развеять Анатоль Курагин. Ему помогала его сестра, женщина хитрая и развратная. Вместе они запутали Наташу в паутине соблазна и лжи. Анатоль признался героине в своих чувствах и предлагал бежать из дома. На деле он уже был женат, и никакая Наташа ему не была нужна. Но поразвлекаться с молоденькой девушкой ему хотелось бы. А героиня была неопытной и простодушной, всему поверила и сама полюбила. Побег предотвратила Марья Дмитриевна, но весть о нем распространилась в обществе. Наташа была опозорена. Но в данном случае ее вина невелика, ведь ошибки не произошло бы, если бы девушку не обманули. К сожалению, многие из нас оступаются только потому, что вокруг полно недобросовестных людей с плохими намерениями.

- Ф.М. Достоевский, «Преступление и наказание». Ошибка — необходимая часть любого обучения. Нельзя освоить новые знания, ни разу не допустив помарки или не испытав недопонимания. Однако бывают роковые шаги, которые могут перечеркнуть всю судьбу человека. И такие случаи встречаются часто, если люди безрассудно рискуют все потерять. Такой пример описал Ф.М. Достоевский. Катерина Ивановна жила в богатой дворянской семье. Ее родители были статусными и добродетельными людьми. Но героиня влюбилась в бедного офицера и, конечно, не получила благословения на брак. Тогда она решилась на отчаянную авантюру — сбежала из дома. И впоследствии жалела об этом всю жизнь. Как и предполагали мудрые папенька с маменькой, хороший жених оказался ужасным мужем. Он пил, бил жену и мало зарабатывал. Буйный нрав и вредные привычки свели его в могилу. И Катерина осталась в нищете с тремя детьми. Ее ошибка была роковой. Она научила ее многому, но как применить эти знания на руинах жизни? Увы, некоторые просчеты ведут человека к падению, и порой подняться уже невозможно.

Проблемы и аргументы к итоговому сочинению и сочинению ЕГЭ из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

Нарушение нравственных законов делает жизнь человека пустой и бессмысленной. Так, один из главных героев романа «Преступление и наказание» Свидригайлов может служить примером человека, отрицающего моральные законы. Деньги, незаурядный ум и богатый жизненный опыт сделали его свободным и независимым от людей, но свою свободу он использовал для получения удовольствий. Цель его жизни – «срывать цветы удовольствия», а потом «бросать их в придорожную канаву». Однако такое поведение принесло герою только «бесконечную скуку» и привело его к полному опустошению. Он чувствовал себя запертым, а по ночам к нему являлись загубленные души. Добрые дела не смогли искупить зло, которое он совершил. Аркадий Иванович закончил жизнь самоубийством, не выдержав пустоты, на которую сам себя обрек.

Иногда на поведение человека и его мировоззрение могут повлиять авторитеты или кумиры. Например, в романе Достоевского «Преступление и наказание» Раскольников преклоняется перед личностью Наполеона. Объясняя и оправдывая свою теорию, он обращается к именам известных полководцев и ученых. Разве не имел бы права Ньютон пожертвовать сотней человеческих жизней, чтобы подарить миру свои открытия? Этот вопрос задает себе Родион и называет своих кумиров «законодателями и установителями человечества». По мнению Раскольникова, каждый гений является преступником уже потому, что «разрушает настоящее во имя будущего». В своей теории он ставит в один ряд и художников, и святых, и полководцев, и ученых только на том основании, что они велики. Однако он не задумается о том, какой ценой они изменили будущее. Себя Раскольников мечтает поставить себя в один ряд с этими людьми, хотя все его «новое слово» заключается только в его теории. Для Раскольникова убийство стало психологическим экспериментом, тестом на собственную гениальность. Как Наполеон сделал Европу ареной собственных побед и устлал ее трупами жертв, так и Родион хотел дерзко переступить все границы и нормы. Однако важно понимать, что не всегда те, кто сотворяют себе кумиров, до конца понимают мотивы и мировоззрение тех людей, на которых они хотят быть похожими.

Никто не вправе распоряжаться человеческой жизнью. Так, в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» главный герой придумает теорию, согласно которой всех людей можно разделить на два типа: гениальных, способных сказать «новое слово» и материал, пригодный лишь для продления потомства. Раскольников пытается убедить себя, что «материалом» можно пожертвовать ради высших интересов. Лишив жизни Алену Ивановну, Раскольников хочет помочь не только своей семье, но и людям, пострадавшим от старухи-процентщицы. По мнению Раскольникова, смерть злобной старухи сделает мир лучше. Поначалу ему кажется, что он совершает преступление, чтобы спасти близких от нищеты, но такую мотивацию он быстро откидывает, избавляясь от украденных денег. Потом он пытается оправдать свой поступок соображениями высшего блага. Однако убийство не приносит ему свободы: герой страдает и мучается. В итоге Раскольников осознает, что теория обесценивания человеческой жизни губительна для всего мира.

Нравственный выбор встает перед несколькими персонажами романа Ф.М. Достоевского. Раскольников преступает нравственный закон и убивает человека. Мармеладов в своем пороке переступает через семью. Соня переступает через себя. У каждого свой нравственный выбор и продиктован он разными условиями. Однако каждому герою приходится платить за свой выбор. Одни пути ведут героя к смерти, другие- к страшной духовной пустоте и самоубийству. Раскольникова преступление привело к страшным нравственным мучениям, отвращению, ужасу перед совершенным злодеянием. Выбор, который он совершил, привел его к разрыву с человечеством.

Так, в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Сонечка Мармеладова является примером человека, способного на истинно милосердные поступки. Она жертвует собой, чтобы спасти семью. Проявляя истинное сострадание, она спасает Родиона Раскольникова от духовной гибели. Она бросает все и едет за арестованным, ничего не требуя взамен. Ее поведение можно назвать поистине милосердным.

Например, в романе Ф.М. Достоевского главный герой Родион Раскольников задает себе вопрос: «тварь я дрожащая или право имею»? Родион видит нищету и беды окружающих его людей, оттого и решает убить старуху-процентщицу, думая, что ее деньги помогут тысячам страдающих девушек и юношей. На протяжении всего повествования герой пытается проверить свою теорию о сверхчеловеке, оправдывая себя тем, что великие полководцы и властители не ставили перед собой преграды в виде нравственности на пути к великим целям. Родион оказывается человеком, неспособным жить с осознание деяния, которое он совершил, потому признает свою вину. Спустя некоторое время Раскольников понимает, что гордость ума ведёт к гибели, тем самым опровергая свою теорию о «сверхчеловеке». Он видит сон, в котором фанатики, уверенные в своей правоте, убивали других, не принимая их истины. «Люди убивали друг друга… в бессмысленной злобе, пока не уничтожили род людской, кроме нескольких «избранных». Судьба этого героя показывает нам, что даже благие намерения не оправдывают бесчеловечных методов.

Свидригайлов – это человек, который ради утверждения собственной личности сознательно отрицает, отвергает морально-этические нормы. Свидригайлов, как и Раскольников, совершает преступления, но не для того, чтобы принести пользу или счастье людям, а для того, чтобы утвердить свою волю, почувствовать в полной мере свою свободу творить как добро, так и зло, таким образом, самостоятельно создавая для себя морально-этические нормы.

Преступление как уголовное деяние – самое внешнее и простое определение. На самом деле преступление – это нарушение не только юридического, но общего нравственного закона, обязательного для человека. Раскольников живет в мире, в котором нарушение этого закона – естественная форма жизни, и все, что окружает его, как будто подтверждает законность преступления. Мармеладов, переступивший через жизнь жены и детей, Катерина Ивановна, переступившая через падчерицу, Соня, переступившая через собственную жизнь, Пульхерия Александровна, готовая ради сына переступить через дочь, Свидригайлов, которому темные слухи о его преступлениях не мешают жить, – все они преступники. Замысел Раскольникова, который кажется странным и фантастическим, укоренен в обычной жизни обычных людей.

Ошибки очень важны, поскольку помогают человеку приобретать опыт, становиться лучше. Иногда опыт может быть горьким, но без него человек не способен к самосовершенствованию.