Сочетаемость слов

(продолжение)

Однако ограничения семантической сочетаемости не распространяются на переносное словоупотребление : образные выражения черные мысли, годы летят, щеки горят, золотые руки могут показаться бессмысленными, если их понимать в буквальном значении. Но мы воспринимаем их как метафоры, и это не является препятствием для понимания текста.

Расширение привычных связей слов, придающее им новые оттенки значения, лежит в основе многих классических образов больших мастеров художественной речи: седой зимы угрозы (А. С. Пушкин), пузатое ореховое бюро (Н. В. Гоголь). Как яркий стилистический прием используют нарушение лексической сочетаемости и современные писатели. Например: Дивизия зацепилась и больше не отступала; Очередная атака захлебнулась; Потеряли надежду смять его полк (К. Симонов). Многие подобные сочетания закрепляются в языке, становятся устойчивыми, что свидетельствует об одобрении их лингвистическим вкусом времени.

К нарушению лексической сочетаемости часто прибегают юмористы, чтобы придать речи комический оттенок: Население тиражного ковчега уснуло (И. Ильф и Е. Петров). Этот стилистический прием лежит в основе различных шуток: Гения признали заживо; Трудно прощать чужие недостатки, но еще труднее прощать чужие достоинства; Он был назначен директором по собственному желанию ; ему обязаны своей выразительностью заглавия некоторых фильмов (» Воспоминание о будущем «, » Влюблен по собственному желанию «, » Наедине со всеми «), газетных статей (» С шуткой наперевес «, » Жанр, обреченный на успех «). Отличать от речевой ошибки следует и умышленное объединение , казалось бы, несочетаемых между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо, сладкие слезы, горькая радость … В этом случае перед нами один из видов тропов — оксюморон (сочетание противоположных по значению слов).

Нарушение лексической сочетаемости может стать досадной речевой ошибкой . » Может, и к тебе пришла бессонница, и лежишь ты, не смыкая взгляда синего «, — пишет поэт, забывая, что смыкаются глаза, а не взгляд. При употреблении слов, которые имеют предельно ограниченные возможности лексических связей, нарушение сочетаемости часто становится причиной комического звучания речи: » Учащиеся работали на своем экспериментальном участке как самые отъявленные специалисты «; » В нашем драмкружке надвигались радостные события «; » Не будем умалчивать о вопиющих достижениях самодеятельных артистов «; » В кружок юннатов пришли ребята, удрученные опытом «. Лексические ошибки в таких случаях наносят ущерб не только стилю, но и содержанию фразы, потому что возникающие при этом ассоциации подсказывают противоположный смысл. В ученических сочинениях тоже нередки случаи нарушения лексической сочетаемости: » Долохова за его бесшабашность произвели в солдаты » (производят в офицеры, а в солдаты могут потом разжаловать). Анализируя идейное содержание драмы «Гроза», пишут: » Старое, умирающее страстно сопротивляется новому » (вместо отчаянно сопротивляется ). О положительном герое утверждают: » В какие бы безысходные положения он ни попадал, он всегда найдет выход » (автор спутал слова безвыходный и безысходный , второе сочетается с существительными горе, тоска и подобными).

Некоторым словам поистине не везет: их с завидным постоянством употребляют в речи в неправильных сочетаниях. Говорят: «холодный кипяток», «повысить кругозор», «справиться с указаниями», «усилить внимание», «ужасно красивая», «играть значение», «иметь роль», «одержать успехи», «поставить концерт», «поднять тост», «защитить степень», «выполнение желания», «дать намек», «прослушать беседу», «подскажите, который час», «высказать кредо» и др.

Нарушение лексической сочетаемости нередко объясняется объединением (контаминацией) похожих словосочетаний . Например, пишут: » удовлетворять современным требованиям «, смешивая сочетания удовлетворять требования и отвечать потребностям , » беседа прочитана » (но прочитана лекция , проведена беседа ); » завершить обязательства » ( завершить выполнение плана, выполнить обязательства ); » уделить значение » ( придавать значение, уделить внимание ); » улучшить уровень » ( улучшить качество, повысить уровень ).

Внимательное отношение к слову, к особенностям лексической сочетаемости в русском языке поможет вам избежать подобных ошибок в речи, а в иных случаях — позволит использовать необычные сочетания слов для создания ярких образов или как источник юмора. В сложных же случаях, когда трудно определить, можно ли употребить вместе те или иные слова, необходимо советоваться со словарем сочетаемости.

Стремительно ползём: что вы знаете о лексической несочетаемости?

Если вы предпринимаете меры, уделяете значение и улучшаете свой уровень, вам стоит прочитать эту статью и избавиться наконец от речевых ошибок.

Посмотрите, пожалуйста, ролик и постарайтесь ответить на вопрос: что объединяет эти фрагменты?

Да, действительно, мы снова столкнулись с довольно распространенной речевой ошибкой — нарушением лексической сочетаемости слов.

Предпринять меры. Что не так с этим словосочетанием? Почему нельзя так говорить? Ведь мы же поняли суть зашифрованной в нем информации. Оказывается, этого недостаточно, чтобы считаться речевым явлением, не выходящим за границы языковой нормы. Мы же не должны переходить пешеходный переход во время красного сигнала светофора только потому, что в поле зрения нет ни одного автомобиля. В языке тоже есть свои чётко обозначенные нормы, которые не уступают по своей строгости правилам дорожного движения.

Слово предпринять сочетается со словами шаги, попытки. А слово меры требует постановки рядом глагола принять.

Предпринять шаги, принять меры — только в таких вариантах сочетание двух слов не противоречит нормам русского языка. В противном случае мы имеем дело с речевой ошибкой.

Лексическая сочетаемость — это способность слова употребляться вместе с другим словом в речевом отрезке. Давайте вместе познакомимся с этим языковым явлением поближе, а в конце вас, как обычно, ждёт тест на внимательность.

С первого взгляда может показаться, что закрепление той или иной нормы лексической сочетаемости происходит стихийно и не имеет логического объяснения. Особенно это касается синонимичных слов, как в нашем примере. На самом же деле этот единичный пример подтверждает очень интересную и важную мысль о том, что язык — это живая материя.

Читайте также :

Живёт себе слово в абстрактном языковом поле, а потом мы его вставляем в контекст, и с ним происходят удивительные метаморфозы: оно оживает и начинает проявлять свой характер и индивидуальные черты поведения, как любое живое существо.

Мы не зря сгруппировали ролики с ошибками по сходной тематике. Непростые взаимоотношения людей и животных, описанные в новостных текстах, вполне созвучны проблемам лексической сочетаемости некоторых слов в языковом потоке.

Ну не хотят некоторые слова стоять рядом в словосочетании или предложении, и ничего мы с ними не поделаем — язык учёл их пожелания и закрепил это как норму.

Потрясающе, правда? Вот и вынуждены мы все стараться учитывать эти «капризы», чтоб не прослыть невеждами.

Приведём примеры наиболее часто встречающихся ошибок:

играть значение, уделять значение иметь значение, уделять вниманиене имеет роли не играет ролипостигать навыки приобретать навыкиповысить кругозор расширить кругозорподнять тост произнести тост, поднять бокал за…дать поддержку оказать поддержкуодержать первенство одержать победу, завоевать первенствопристально слушать внимательно слушатьбыть в поле внимания быть в поле зрениястремительно ползёт вверх/вниз стремительно поднимается/опускаетсядешёвые цены низкие ценыоплатить штраф заплатить, выплатить штрафповышение имиджа повышение престижа, формирование положительного имиджаповысить выпуск продукции увеличить выпуск продукцииулучшить уровень благосостояния повысить уровень благосостояниярост экономики рост экономических показателейоказать заботу проявить заботуулучшился уровень обслуживания улучшилось качество обслуживанияодержать поражение потерпеть поражениеприобрести уважение заслужить уважениеглубокая весна поздняя веснаоказать впечатление произвести впечатление

Откуда мы узнаем о способности слова к сочетаемости? В науке это называется валентность (от лат. valentia — сила, способность). Слово «карие», например, может сочетаться только с существительным «глаза», а «закадычным» может быть только друг.

Например, мы говорим: стадо коров, табун лошадей, отара овец, стая волков, караван верблюдов. Это слова с низкой валентностью. Почему можно сказать «глубокая осень», а вот «глубокая весна» — это уже ошибка? Причины уходят корнями в далёкое прошлое.

Вся информация о валентности, помимо лексического значения, заложена в каждом слове изначально. Фактически каждое слово в языке имеет свой запрограммированный индивидуальный код лексической сочетаемости. У одних слов способность к сочетаемости высокая, а у других — минимальная.

Носители языка считывают эту информацию интуитивно. Возраст и уровень речевой культуры всё дальше отдаляют нас от лексических ошибок. Это нарабатывается годами, именно поэтому работники СМИ должны пристально следить за своей речью, так как они в ответе за формирование и закрепление речевых норм у своих слушателей и зрителей.

В школьных сочинениях порой можно встретить такие «перлы»:

- Катерина, женившись на Тихоне, стала несчастной девушкой.

- Бородинская битва вскрыла то лучшее, что было в князе Андрее.

- Из глаз Сони беззвучно текли слезы.

- Уж топтался на одном месте: он не мог взлететь.

- Любимые герои Толстого далеко не идеальны, они впадают в свои кризисы…

Кстати, нарушение лексической сочетаемости — это бич не только детей. Эта лингвистическая тонкость является буквально проклятьем для тех, кто изучает иностранные языки. Представляете, сколько должно пройти времени, чтобы иностранцу научиться тому, что проезд можно оплатить, а штраф — нет? Штраф можно уплатить.

Здесь мы столкнулись с паронимами. О них есть смысл подробно поговорить в следующей статье.

Если вы хотите наглядно увидеть, как иностранные студенты буквально тонут в лексических ошибках при написании сочинений и изложений на русском языке, советуем почитать работы ставшего уже по-настоящему легендарным вьетнамского студента Ли Вон Яна.

Нарушение лексической сочетаемости нередко объясняется объединением (контаминацией) похожих словосочетаний. Вот часто встречаемые пары:

- удовлетворять требования — отвечать потребностям

- беседа проведена — лекция прочитана

- возместить ущерб — взыскать деньги, штраф

- принять меры — предпринять шаги

- повысить уровень — улучшить качество

- приобрести известность — заслужить уважение

- играть роль — иметь значение

Бывают ли случаи, когда семантическая или лексическая сочетаемость оправдана? Конечно. Любое исключение из правил в руках истинного мастера слова превращается в настоящую жемчужину. Оцените сами.

В романе «Золотой телёнок» авторы придумали чудесное выражение «резиновая мысль» для описания изобретения чиновника Полыхаева:

А в романе «12 стульев» Илья Ильф и Евгений Петров употребляют дивное по своей образности выражение «табунчик девушек»:

Лексическая сочетаемость слов играет особо важную роль в художественной речи. Как в прозаической, так и в поэтической. Изучая черновики рукописей, можно в этом убедиться наглядно. В 1961 году «Моснаучфильм» снял потрясающую документальную ленту под названием «Рукописи Пушкина». В ней наглядно продемонстрировано, как поэт при создании поэмы «Медный всадник» подбирал каждое слово.

Этот чёрно-белый фильм без какой-либо сложной анимации и спецэффектов позволяет буквально следить за рукой Александра Сергеевича. Именно при таком скрупулезном анализе становится очевидным, насколько важна лексическая сочетаемость слов в контексте художественного творчества.

Большие мастера художественного слова в состоянии расширить привычные границы сочетаемости, но работа эта поистине ювелирная, иначе есть большой риск скатиться до банальной речевой ошибки. Надо быть настоящим профессионалом, чтобы подобные эксперименты порождали яркие метафоры, неожиданные образы и выражали необходимую экспрессию.

В конце разговора по традиции проверим себя с помощью теста на внимательность и речевую грамотность. Посмотрите видео и попробуйте найти ошибки:

Если количество правильных ответов стремительно ползёт вверх увеличивается, значит, будем и дальше повышать расширять кругозор и говорить предметно о речевых ошибках.

Плеоназм — речевая избыточность

Сегодня я хочу поговорить об одном из видов лексических ошибок, которая часто встречаются в текстах наших стихов. Это — речевая избыточность, а по научному — ПЛЕОНАЗМ.

Слово это переводится как «излишество» и означает употребление в речевых оборотах и в тексте лишних слов, которые дублируют другие термины и понятия, входящие в это же словосочетание. Причем многие плеоназмы стали настолько привычными, что в устной речи уже не замечаются, хоть и свидетельствуют о проблемах с речевой культурой и образованием говорящего. А перенесенные в текст стихов изрядно его загрязняют и являются показателем непрофессионализма.

Итак, самые распространенные плеоназмы, которые многие из нас иногда встречают:

— «Упал вниз». А куда еще можно упасть?

— «Кивнул головой». Кивнуть можно только головой, поэтому достаточно просто «кивнул». А то иногда автор для убедительности еще добавит «кивнул своей головой».

— Аналогично этому – «пнул ногой». Ничем же другим пнуть нельзя.

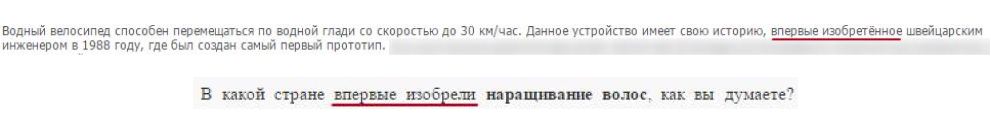

— «Впервые познакомились» — это как? Потом еще несколько раз знакомились?

Очень часто плеоназмы в стихах возникают в качестве нужных заплаток ритма — по смыслу они автору не нужны, но ему необходимо чем-то строку заполнить, чтобы метр или рифму поддержать. Например:

— «В мае месяце» или «месяц ноябрь – праздничный» — слово «месяц» здесь абсолютно лишнее.

— «Роятся мысли стайкой» — слово «стайка» здесь ничего не добавляет к сказанному «роятся».

— «труп бездыханный» — а бывает труп дышащий?

— «Мне громко хочется кричать» — слово «громко» — избыточное.

— «Война и голод наступают в любой стране по всей земле» — дважды одна и та же мысль в концовке фразы, только разными словами.

Со временем эту подборку часто встречающихся плеоназмов в стихах наших конкурсантов я продолжу — по мере поступления новых примеров ошибочного использования языка.

Данный вид ошибок менее известен, чем, например, канцелярит или повторы уже сказанного выше, хотя и чуть другими словами.

Кстати, термин «канцелярит» придумал Корней Чуковский. В своей знаменитой книге о русском языке «Живой как жизнь» (1962) писатель назвал КАНЦЕЛЯРИТОМ проникновение в живую речь, художественную литературу и публицистику слов и сочетаний, характерных для официально-делового стиля, для казенных, канцелярских текстов. Среди примеров, которые приводит Чуковский: «зеленый массив» вместо« лес»; «избыточно увлажненная почва« вместо «мокрая земля», а так же такие шедевры ненужной избыточности, как «овладение ребенком родным языком», «ликвидировать отставание на фронте недопонимания сатиры» и др. Канцелярит — это беда скорее прозы, в стихи подобные конструкции поэту втиснуть сложнее, поэтому они там не столь часто встречаются. Зато плеоназм, как хитрое и коварное существо, часто подстерегает и незаметно прокрадывается в наши тексты.

Есть группа плеоназмов, появление которых связано с дублированием иностранных слов русскими, в результате получается «масло масляное». Эти ошибки, по крайней мере, можно оправдать тем, что автор не знает перевода иностранного термина. Хоть оправдание это — слабое и неубедительное, учитывая распространенность словосочетаний.

— «Свободная вакансия». Латинское слово vacans переводится как «свободный», поэтому первое здесь лишнее.

— «Памятный сувенир» – souvenir с французского переводится как «память», «воспоминание».

— «Своя автобиография» – «авто» и, значит, «своя». Если бы была чужая, то была бы просто биография. Кстати, выражение «Я написал его автобиографию» тоже встречается. Уж не знаю, какой вариант абсурднее.

— «Передовой авангард» – avant-garde в переводе с французского «передовой отряд».

— «Прейскурант цен» – очень распространенная в текстах копирайтеров стилистическая ошибка. Preis – «цена», courant – «текущая».

— «Коллеги по работе» – коллега – это товарищ по работе.

— «Депиляция волос» и др.

Примеров подобных плеоназмов множество, и наши авторы, плохо знающие иностранные языки, но активно вставляющие иностранные слова в стихи (для свежести рифм и оригинальности) постоянно изобретают новые.

Употребление плеоназмов в тексте чаще всего связано с речевыми привычками, которые люди приобрели в своем детстве и вошли в обыденность, отчего многие читатели моих статей принимают в штыки указание на такие ошибки, ссылаясь на опубликованные тексты известных современников или на фразы доморощенных современных тележурналистов. Однако такие устоявшиеся ошибки не только портят текст стихов, но прежде всего ДЕМОНСТРИРУЮТ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ АВТОРА. Поэтому в поэзии надо избавляться от этих злокозненных и хитрых паразитов — от любой ненужной речевой избыточности.

Речевая избыточность считается лексической ошибкой, так как дополнительные, ненужные для понимания смысла слова захламляют текст, делают его корявым и часто создают комический эффект там, где это не нужно. Употребление в текстах стихов таких связок слов как «ведущий лидер» являются результатом плохого понимания значения русских слов, а таких как «моргнуть глазом» или «пнуть ногой» относятся к тавтологии — типичной лексической ошибке.

Откровенные ляпы авторы при внимательной вычитке своего текста обычно убирают, хотя бывают случаи когда они не только там остаются, но и становятся доведенными до абсурда — в тексте произведения начинают развернуто повторяться совершенно очевидные вещи. Например, «труп был мёртв и не скрывал этого»; «она смотрела на меня обоими своими глазами»; «оба его глаза – правый и левый – глядели зло»; «совершенно одинокий дуб рос посреди поля в полном одиночестве». (со временем я подберу другие яркие примеры подобных ляпов из разборов наших прошедших учебных конкурсов — попадалось мне многое, сейчас все не припомню!).

Плеоназмы иногда можно встретить в известной художественной прозе — как сознательный литературный прием для усиления комичности ситуации или персонажа, который произносит подобную фразу. Например, у А.Чехова в рассказе «Унтер Пришибеев» есть слова персонажа: «Разгоняю я народ, а на берегу, на песочке утоплый труп мёртвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок?» Или у А.Аверченко в рассказе «Автобиография»: «Ещё за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет». Но это бывает, как правило, лишь в прямой речи персонажа, где плеоназм работает как речевая характеристика художественного образа.

Иногда, хоть и довольно редко, встречаются плеоназмы и в стихах классиков в качестве средства, усиливающего эпичность текста и даже его трагичность. Так у А. С. Пушкина: «О поле, поле, кто тебя усеял мёртвыми костями?» Здесь никому не придёт в голову смеяться над очевидным плеоназмом, ведь живые кости – это что-то абсурдное. Однако чтобы так умело использовать избыточность, нужно обладать хорошим чувством текста и пониманием уместности того или иного выражения, иначе вместо патетики и торжественности можно вызвать у читателя презрительный смех.

(При написании данной статьи частично использованы примеры плеоназмов, взятые из интернета )

источники:

http://newtonew.com:81/lifehack/lexical-incompatibility

http://stihi.ru/2021/01/17/3898

потерпеть

победу___________________________________________

преклонить

голову, склонить колени

____________________________

долгий

период_______________________________________________

круглый час,

неделя, месяц ____________________________________

бархатный месяц,

период, время ______________________________

повысить

кругозор___________________________________________

усилить внимание

___________________________________________

справиться с

указаниями._____________________________________

завершить

обязательства ____________________________________

уделить значение

___________________________________________

улучшить

уровень____________________________________________

страстно

сопротивляться ___________________________________

безысходное

положение ____________________________________.

8. Найдите, объясните и исправьте грамматические ошибки в следующих предложениях.

1. Это

большая, дружная семья, воспитывающая

восемь детей: самой старшей сестре еще

не исполнилось 15 лет, а младшая – только

почти родилась.

2.

После окончания школы Иванов поступает

работать на завод, где за короткое время

приобрел квалификацию токаря.

3.

Этим лицам разрешено совместительство,

лишь бы общая сумма не превышала триста

рублей.

4.

Вика надела на Митю плащ и застегнула

пуговицы. – Воротник поднимите, — сказал

я. – Надо уходить в ночь с поднятым

воротником. Так красившее.

5.

Слушая эти сообщения, меня все время

сверлила одна мысль.

6.

Мы без доказательства приняли, что в

обоих системах отсчета размер световых

часов одинаков.

7.

Его рассказы об увиденном и наблюденном

частенько оказывались любопытными.

8.

Покойный писатель выступает с заявлением

протеста против фальсификации.

9.

В доме царил беспорядок: на столе лежал

молоток без никакой пользы.

10. В этот

день Петров вывел Джека на прогулку со

всеми своими медалями.

11. Четверым

молодым работницам присвоен очередной

профессиональный разряд.

12. Выросло

целое поколение, для которых война –

история.

Часть 2.

1. На

примерах покажите, что некоторые

иностранные слова, вошедшие недавно в

современный русский язык, можно без

ущерба для смысла заменить русскими по

происхождению словами.

Ответ:

2. Отредактировать предложения.

|

№ п/п |

Заданное предложение |

Отредактированное предложение |

|

1. |

Жители Калинова живут однообразной |

|

|

2. |

На собрании выявилась разноголосица. |

|

|

3. |

Нам показали новую игрушку для детей |

|

|

4. |

На линейке, посвящённой окончанию |

|

|

5. |

Спортивные общества выполняют большую |

|

|

6. |

Необходимо увеличивать кругозор и |

|

|

7. |

Надвигались радостные события. |

|

|

8. |

В местной газете написали о наших |

|

|

9. |

Когда он приезжал к нам в гости, он |

|

|

10. |

В нашем институте с каждым годом |

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

17.11.2018254.98 Кб3ря.doc

- #

- #

- #

- #

- #

Русский язык «великий, могучий,

правдивый и свободный», в нём есть точное и самое верное название всему. Почему

же наша речь часто бывает бедна и невыразительна? Что происходит? Мы с большим

тщанием относимся к выбору одежды, обуви, аксессуаров: обойдём множество магазинов,

пересмотрим и перемеряем привлекательные модели, проверим швы, застёжки,

пуговицы, качество материалов изделия и не всегда уйдём с покупкой. Почему же

нас так же не волнует речь, которая есть истинное отражение нашей сущности? Очевидно,

причина в лености, неумении выбрать нужное слово из множества, чтобы точно передать

мысль. Берём порою первое попавшееся, а потом оказывается: выбор неудачен,

мысль выражена неверно, а то и совсем искажена. Речевые ошибки делают не

нарочно, они сами просятся, вкрадываются в текст. Потом становятся привычными и

уже не режут слух. Неправильный выбор лексического эквивалента случается в

первую очередь от незнания или неточного знания лексического значения слова, от

путаницы в значениях паронимов, от использования эвфемизмов, от подмены

понятий. Нередко происходит путаница по причине перемещения лексических средств

одного стиля в другой.

Попробуем определить вид и причину

ошибок, встречающихся в сочинениях и высказываниях детей, в речи журналистов.

Из сочинения: «Татьяна противопоказана (вместо «противопоставлена») Онегину и Ленскому». В другом случае: «Татьяна любит свою няню, эту седобородую (вместо

«седовласую») старушку». У няни

выросла борода? Неправильный выбор слова приводит к комизму, абсурдности

высказывания. Из сообщения синоптиков: «В

течение февраля продолжительность суток увеличится на два часа». На самом

деле, световой день увеличится на два часа, а в сутках по-прежнему будет 24

часа. Сутки, день — слова одной тематической группы, но не всегда возможна

замена одного другим. Можно сказать, что до экзамена осталось два дня; в неделе

семь дней. Но сутки или неделя, год, час не могут ни сокращаться, ни

увеличиваться. Подобные ошибки можно назвать ассоциативными. Избегайте их,

чтобы не быть высмеянными тем, кто прочтёт Ваше сочинение или услышит

высказывание.

Другой вид ошибок, называемых

эвфемизмами, случается тогда, когда человек хочет смягчить сообщение об

истинном положении дел. Как Вам нравится такое заявление: «В нашей работе ещё встречаются недостатки, мешающие успешному

преодолению отставания». Почему не сказать: «Мы всё ещё работаем плохо».

Эвфемистичность речи уводит от истины, старается завуалировать истинное

положение вещей.

Неверное употребление слова приводит к

алогизмам — сопоставлению несопоставимых понятий. Читаем в сочинении: «Сравним речь героя Лескова с другими

героями». Мы сравним человека с речью? Как это? Можно сравнивать персонаж с

персонажем, речь с речью. «Впечатление от

Петербурга было гораздо сильнее и ярче Москвы», — попробуйте определить, в

чём ошибка. Исправьте её.

Неудачный выбор слова может привести к

подмене понятий. Что хотел сказать человек: «Радушные

хозяева накормили нас разнообразным подбором национальных блюд»? Так чем же

кормили гостей? Подобная ошибка: «Фильм

закончился театральным занавесом с эмблемой «Чайки».

Причиной нелогичности высказывания может

быть нечёткое разграничение конкретных и от влечённых понятий, родовых и

видовых наименований. Читаем: «Учитель нам

рассказал о великом писателе и прочитал отрывки из его творчества». Отрывки

могут быть из произведения, стихотворения рассказа… Как понять такое

заявление: «При хорошем уходе каждое животное

будет давать по 12 литров молока». А может всё-таки корова?

Врагом правильной речи является

канцелярит, который превращает всё живое, яркое, выразительное в серое,

безжизненное. Почему не назвать дождь дождём, снег — снегом, град — градом, а

не заменять все эти явления скучным «атмосферные осадки»? Как можно говорить о

любимом домашнем очаге, доме — «жилплощадь»? Канцелярщина способна поглотить

всё, как болото. Избегайте этого: ведь Ваша речь — самый яркий признак

личности,, индивидуальности, таланта. Именно слово притягивает к Вам людей,

помогает найти единомышленников, друзей.

Притяжение существует и между словами,

лингвисты называют это лексической сочетаемостью. Это способность слов

соединяться в словосочетания. Одни слова соединяются с другими легко, потому

что подходят по смыслу, а иные имеют ограниченную лексическую сочетаемость.

Определения: длинный, долгий, длительный,

продолжительный — по-разному притягиваются к существительным: длительный, продолжительный период; длинный,

долгий путь; продолжительное путешествие; долговременная оккупация. Невозможно

произвольно заменять одно другим. Можно сказать: взял такси и приехал, но нельзя: взял самолёт и прилетел.

Чтобы правильно соединять слова, нужно

точно знать их лексическое значение. Подумайте, мы можем сказать сиреневое яблоко или розовый огурец. Вы скажете, что такого

не бывает. Мы имеем дело с семантической (смысловой) несочетаемостью. Слова

категорически не хотят соединяться в словосочетания, если не подходят по

смыслу. Любого покоробят выражения: одержал

поражение, потерпел победу, преклонить голову, склонить колени.

Ограничения лексической сочетаемости

часто объясняются употреблением слов в особом значении. Например,

прилагательное круглый в своём

основном значении — «напоминающий форму круга, кольца, шара»: круглый стол, мяч, круглое окно, кольцо,

круглая коробка, луна. Применимо в словосочетаниях в значении «весь, целый,

беспрерывный» с существительными: год,

сутки, цикл; в значении «полный, совершенный, абсолютный» — с

существительными: глупец, отличник, дурак,

невежда, сирота.

Прилагательное глубокий означает «имеющий большую глубину»: колодец, овраг, залив, озеро, ров и т. д. Употребляется в значении «достигший

предела, полный, совершенный»: осень, зима,

ночь, сон, покой, молчание, старость, тишина, знания.

В иных случаях причиной ограничения

сочетаемости оказывается закрепление слова за устойчивым выражением: бархатный сезон, заплетается язык.

Замена слова невозможна. Не можем сказать бархатная

осень, хотя бархатный сезон — это сентябрь, октябрь на юге. Заплетается только язык, но не рот, не губы.

Правила соединения слов определяет и

грамматическая сочетаемость, которая допускает соединение в словосочетаниях существительных

с прилагательными (яркие краски, добрая

душа, зимнее солнце), но не допускает сочетание прилагательных с

числительными (абсолютное сто, но абсолютный ноль — физический термин),

притяжательных местоимений с глаголами (моя

скажу, наши не понимаю).

Лексическая сочетаемость нередко

вступает во взаимодействие с грамматической. Все переходные глаголы сочетаются

с существительными в винительном падеже без предлога: смотрю спектакль, люблю природу, заканчиваю работу.

Все слова с точки зрения сочетаемости

можно разделить на две группы:

для одних сочетаемость с другими словами

(уточняющими, поясняющими) обязательна: вдохнуть

(что?) воздух, запах, кислород; впадать

(куда?) в море, озеро, в Волгу; гордиться

(чем? кем?) победой, успехом, родителями;

для других — необязательно: ночь, победа, жизнь, дышать, смотреть.

Эти слова могут употребляться и без других, так как не требуют пояснения,

уточнения для понимания предмета речи.

Художественный стиль расширяет привычные

связи слов, создавая образ: седой зимы

угрозы (Пушкин); резиновая мысль

(Ильф и Петров); атака захлебнулась

(Симонов); дохнул сентябрь (Фет); писать о феврале навзрыд (Пастернак).

Нарушение лексической сочетаемости

используется юмористами, чтобы придать речи комический оттенок: гения признали заживо; прощая чужие

недостатки; табунчик девушек.

Некоторым словам не везёт: их часто

употребляют в неправильном сочетании: повысить

кругозор нельзя, потому что кругозор от слова круг — плоское тело, которое можно только расширить. Справиться с указаниями нельзя — их надо

исполнять, уделить значение нельзя —

можно уделить внимание, а значение чему-то можно придать.

Вот примеры лексической несочетаемости

из сочинений детей.

Долохова

за его бесшабашность произвели в солдаты. Произвести можно в офицеры, а в

солдаты можно разжаловать.

В

какие бы безысходные положения он ни попадал, всегда находил выход. Положения

бывают безвыходные, а безысходным (бесконечным) — горе, печаль.

Старое,

умирающее страстно сопротивлялось новому. Сопротивляются отчаянно, а

страстно любят.

На

Раскольникова в щёлку смотрели маленькие глазки и седые волосы. В волосах тоже

были глаза?

Катерина

оказала протест против «тёмного царства». Оказать можно сопротивление, а

протест можно заявить.

Из

глаз Сони беззвучно текли слёзы. Хотели сказать: Соня беззвучно плакала.

Уж

топтался на одном месте: он не мог взлететь. А как же топтался без ног?

Не

надо умалчивать о вопиющих достижениях за последнее время. Вопиющими (из

ряда вон выходящими, нарушающими все правила) могут быть нарушения.

Герои

Толстого далеко не идеальны: они впадают в свои кризисы. Кризисы можно

переживать, а впадают реки в моря.

В

кружок пришли ребята, удручённые опытом. Удручённый — подавленный, расстроенный.

Ребята могли быть обогащены опытом, наделены им.

Он

был мёртв и не скрывал этого. Как вам такой вариант?

Внимательное отношение к слову, к

особенностям лексической сочетаемости в русском языке поможет избежать ошибок в

выборе нужного слова. Пользуйтесь словарями. Любите язык, в котором есть точное

и самое верное название всему.

Вам приходилось когда-нибудь видеть фиолетовый апельсин? А кожаные очки? Вы, не задумываясь, отвечаете: «Нет, конечно». Но, может быть, вы слышали, как кричат шепотом? Или наблюдали, как спят бегом? «Такого не бывает!» — улыбнется читатель…

Действительно, такого не бывает и быть не может: это мы для эксперимента соединили слова, обозначающие несовместимые понятия. И если, оценивая такие словосочетания, говорят «такого не бывает», значит, мы сталкиваемся с явлением семантической несочетаемости слов. Определение семантический связано со словом семантика, так называют смысловую сторону языковых единиц. Например, семантика слова апельсин указывает на то, что это сочный плод с толстой оранжевой кожурой, растущий на цитрусовом вечнозеленом дереве; так называют и само это дерево. Но ни плоды, ни деревья цитрусовых не бывают фиолетовыми, поэтому наше определение не подходит к этим существительным. «Стеклянный суп», «железные тучи», «горячая луна», «ехать пешком», «оглянуться вперед», «прислониться к ветру», «летать в море»… Да мало ли абсурдных сочетаний можно изобрести? «Такого не бывает», — скажете вы, а стилист заметит: «Вы нарушаете семантическую сочетаемость слов».

Но случается и так, что по смыслу слова как будто и подходят для выражения того или иного значения, но «не хотят» соединяться в словосочетания. Мы говорим: склонить голову и преклонить колени, но не наоборот — «преклонить голову», «склонить колени»; можно одержать победу и потерпеть поражение, но никто не скажет, что он «потерпел победу». И если вы услышите: «В этих соревнованиях спортсмен одержал поражение», — вы невольно задумаетесь: здесь какая-то ошибка, может, он все же победил, а комментатор оговорился?

Можно сказать круглый год (сутки), но не говорят «круглый час (неделя, месяц)»; бывает глубокая ночь, но не «глубокий день», возможна глубокая осень, но не «глубокая весна». Есть бархатный сезон, но не период, время, месяц. Если мы не станем считаться с традицией и будем соединять слова как нам вздумается, любой, слушая нас, вправе будет заметить: «Так не говорят», — а стилист скажет: «Вы нарушаете лексическую сочетаемость».

Ограничения лексической сочетаемости у тех или иных слов часто объясняются употреблением их в особых значениях. Например, слово круглый в своем основном значении — «такой, который напоминает форму круга, кольца, шара» — свободно соединяется со словами соответствующей предметно-тематической группы: круглый стол, круглая коробка (башня, луна); круглое окно (лицо) и т. д. Но выступая в значении «весь, целый, без перерыва (о времени)», слово круглый сочетается лишь с: существительными год, сутки, а в значении «полный, совершенный» — с такими, как невежда, глупец, дурак, отличник, сирота.

Слово глубокий, означая «такой, который имеет большую глубину, находится на большой глубине», имеет практически неограниченные возможности лексической сочетаемости (глубокое озеро, залив, река, колодец, место и т. д.), но в значении «достигший предела, полный, совершенный» сочетается с немногими существительными (глубокая осень, зима, ночь, сон, покой, тишина, молчание, старость).

В иных случаях причиной ограничения лексической сочетаемости оказывается закрепление слова за устойчивыми выражениями. Например, бархатный сезон — «осенние месяцы (сентябрь, октябрь) на юге». Это выражение имеет устойчивый характер, и мы не можем заменить слово сезон никаким другим, даже самым близким по смыслу («бархатная осень»!). Говорят язык заплетается, но нельзя сказать «заплетаются зубы (губы)», потому что это сочетание устойчивое, в нем замена слов исключена.

Правила соединения слов в речи определяет и грамматическая сочетаемость, от которой зависит возможность соединения одних частей речи с другими. Грамматическая сочетаемость допускает, например, соединение существительных с прилагательными (глубокое молчание), но «запрещает» сочетание прилагательных с числительными, притяжательных местоимений с глаголами (нельзя же сказать «большое сто», «моя твоя не понимает»).

Лексическая сочетаемость нередко вступает во взаимодействие с грамматической. Так, все переходные глаголы сочетаются с существительными в винительном падеже без предлога (читаю книгу), однако форма этого падежа часто зависит от принадлежности существительных к одушевленным или неодушевленным: у первых винительный падеж по форме совпадает с родительным (встретил друга), у вторых — с именительным (встретил поезд). При этом в особых случаях грамматическая сочетаемость помогает правильно определить значение слова: увидеть спутник (о космическом корабле) и увидеть спутника (о человеке).

Все слова с точки зрения сочетаемости можно разделить на две группы: для одних сочетаемость с другими словами, уточняющими, поясняющими их значение, обязательна (вдохнуть что? — воздух, кислород, запах; впадать куда? — в озеро, в Волгу; гордиться кем? чем? — другом, успехами; одержать что? — победу), для других — необязательна (ночь, победа, дышать, жить). Слова, имеющие необязательную сочетаемость, могут употребляться как с другими словами, так и отдельно: ночь, темная ночь, настала ночь; победа, блестящая победа, победа завоевана.

Сочетаемость слов играет особо важную роль в художественной речи. «Работа над словом и стилем, — пишет Ю. Бондарев, — трудоемка. Она тяжка вечным неудовлетворением, мучительными сомнениями в поисках единственно верного сочетания слов». Поэтому и к оценке лексической сочетаемости в художественных произведениях нельзя подходить с обычной меркой, здесь законы «притяжения» слов особые. Так, ограничения семантической сочетаемости не распространяются на переносное словоупотребление: образные выражения черные мысли, годы летят, щеки горят могут показаться бессмысленными, если их понимать в буквальном значении. Однако мы воспринимаем их как метафоры, и это не является препятствием для понимания текста.

Расширение привычных связей слов, придающее им новые оттенки значения, лежит в основе многих классических образов больших мастеров художественной речи: седой зимы угрозы (А.С. Пушкин), пузатое ореховое бюро (Н.В. Гоголь), мечтал о нем (об отце) все эти дни взасос (Ф.М. Достоевский), резиновая мысль (И. Ильф и Е. Петров). Как яркий стилистический прием используют нарушение лексической сочетаемости и современные писатели. Например: Дивизия зацепилась и больше не отступала; Очередная атака захлебнулась; Потеряли надежду смять его полк (К. Симонов). Многие подобные сочетания закрепляются в языке, становятся устойчивыми, что свидетельствует об одобрении их лингвистическим вкусом времени.

К нарушению лексической сочетаемости часто прибегают юмористы, чтобы придать речи комический оттенок: Население тиражного ковчега уснуло; Настал черед Жоржетты Тираспольских. Она вывела за собой табунчик девушек в сарафанах; яблоко с родинкой (И. Ильф и Е. Петров). Этот стилистический прием лежит в основе различных шуток: Гения признали заживо; Трудно прощать чужие недостатки, но еще труднее прощать чужие достоинства; Он был назначен директором по собственному желанию; ему обязаны своей выразительностью заглавия некоторых фильмов («Воспоминания о будущем», «Влюблен по собственному желанию», «Наедине со всеми»), газетных статей («С шуткой наперевес», «Жанр, обреченный на успех», «Белые слезы черемух»).

В поисках неожиданных образов, яркой речевой экспрессии особенно часто расширяют лексическую сочетаемость поэты. Вспомним классические строки М.Ю. Лермонтова: Порой влюбляется он страстно в свою нарядную печаль; А.А. Фета: Дохнул сентябрь. И георгины дыханьем ночи обожгло; А.А. Блока: Май жестокий с белыми ночами! Б. Пастернака: Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о феврале навзрыд… Ценят этот стилистический прием и поэты — наши современники: Зимы последние кусочки чуть всхлипывают под ногой, и так смущенно дышат кочки незащищенностью нагой (Е. Евтушенко); Маленький лес просил подаяния снега у жадных иль нищих небес (Б. Ахмадулина). Особенно выразительны необычные сочетания слов в песнях Вл. Высоцкого: Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души; К утру расстреляли притихшее горное эхо… И брызнули камни, как слезы, из раненых скал.

Нарушение лексической сочетаемости может стать досадной речевой ошибкой. «Может, и к тебе пришла бессонница, И лежишь ты, не смыкая взгляда синего», — пишет молодой поэт, забывая, что смыкают глаза, а не взгляд. «Котловина произвела на нас уютное впечатление», — рассказывает вернувшийся из турпохода юноша. Однако впечатление может быть приятным, а уголок — уютным.

Некоторым словам поистине не везет: их часто в речи употребляют в неправильных сочетаниях. Говорят: «холодный кипяток», «повысить кругозор», «справиться с указаниями», «усилить внимание». Нарушение лексической сочетаемости нередко объясняется объединением (контаминацией) похожих словосочетаний. Например, пишут: «удовлетворять современным потребностям», смешивая сочетания удовлетворять требования и отвечать потребностям; «беседа прочитана» (но прочитана лекция, проведена беседа); «завершить обязательства» (завершить план, выполнить обязательства); «уделить значение» (придавать значение, уделить внимание); «улучшить уровень» (улучшить качество, повысить уровень).

В ваших сочинениях, друзья, тоже нередки случаи нарушения лексической сочетаемости: «Долохова за его бесшабашность произвели в солдаты» (производят в офицеры, а в солдаты могут потом разжаловать). Анализируя идейное содержание драмы «Гроза», пишут: «Старое, умирающее, страстно сопротивляется новому» (вместо отчаянно сопротивляется); о пушкинской Татьяне замечают: «Она противопоказана Онегину и Ленскому» (не найдено нужное слово противопоставлена), и даже так: «Татьяна любила свою няню, седобородую старушку» (почему не просто: седую? Ведь старушки не бывают с бородой!). О новом герое советской литературы утверждают: «В какие бы безысходные положения он ни попадал, он всегда найдет выход» (автор спутал слова безвыходный и безысходный, второе сочетается с существительными горе, тоска и под.).

При употреблении слов, которые имеют предельно ограниченные возможности лексических связей, нарушение сочетаемости часто становится причиной комического звучания речи: «Учащиеся работали на своем экспериментальном участке, как самые отъявленные специалисты»; «В нашем драмкружке надвигались радостные события»; «Не будем умалчивать о вопиющих достижениях самодеятельных артистов»; «В кружок юннатов пришли ребята, удрученные опытом». Лексические ошибки в таких случаях не только наносят ущерб стилю, но и вызывают сомнение в отношении содержания таких фраз, потому что возникающие при этом ассоциации подсказывают противоположный смысл…

Внимательное отношение к слову, к особенностям лексической сочетаемости в русском языке поможет вам избежать подобных ошибок в речи, а в иных случаях — позволит использовать необычные сочетания слов для создания ярких образов или как источник юмора.

Из книги И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь «Занимательная стилистика»

http://flibustahezeous3.onion/b/539431/read#t3

Помогите еще с этим пожалуйста)

2.

Устраните речевые ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости.

1. Кричать шепотом — ее любимое занятие.

2. Императрица требовала от графа, чтобы он склонил колени перед княжной.

3. И в этом сражении русские войска потерпели победу.

4. В этих соревнованиях Сергей Бубка одержал поражение.

5. На остановке он прождал ее круглый час.

6. Их новая встреча состоялась глубокой весной.

7. Каждый год в период бархатного месяца сотрудники нашей фирмы отдыхают в Крыму.

8. За стеклянными витражами магазина были видны первые посетители.

На этой странице сайта вы найдете ответы на вопрос Помогите еще с этим пожалуйста)2?,

относящийся к категории Русский язык. Сложность вопроса соответствует базовым

знаниям учеников 10 — 11 классов. Для получения дополнительной информации

найдите другие вопросы, относящимися к данной тематике, с помощью поисковой

системы. Или сформулируйте новый вопрос: нажмите кнопку вверху страницы, и

задайте нужный запрос с помощью ключевых слов, отвечающих вашим критериям.

Общайтесь с посетителями страницы, обсуждайте тему. Возможно, их ответы

помогут найти нужную информацию.

В русском языке есть большое количество таких слов, которые как бы «притягиваются» друг к другу. Знание основных правил их притяжения позволит вам использовать необычные сочетания слов для создания ярких запоминающихся образов или как источник юмора.

Автор:

Дмитрий Эльяшевич Розенталь, профессиональный филолог, специализирующийся на изучении стилистики.

В русском языке немало таких слов, которые как бы «притягиваются» друг к другу. Например, мы говорим:

стадо коров, табун лошадей, отара овец, стая волков, караван верблюдов. Поэтому нас смешит неудачное сочетание слов в рассказе юного натуралиста: «Вдали показалась

стая уток и зайцев». Комично и такое «наблюдение»: «На крыше сидела кошка и

повизгивала от удовольствия» (так можно сказать о собаке, но не о кошке). Во всех этих случаях слова соединены неправильно, или, как сказал бы стилист, нарушена

лексическая сочетаемость.

Лексической сочетаемостью называется способность слов соединяться друг с другом. Ведь в речи мы употребляем слова не по одному, не изолированно, а в словосочетаниях. При этом одни слова свободно соединяются с другими, если они подходят им по смыслу, а иные имеют ограниченную лексическую сочетаемость. Так, очень «похожие» определения —

длинный, длительный, долгий, долговременный, продолжительный — по-разному притягиваются к существительным: можно сказать

длительный (продолжительный)

период, но не «длинный (долгий, долговременный) период»;

долгий путь, длинный путь и

продолжительные сборы, долговременный кредит, и не иначе. Таких «капризных» слов множество, мы их постоянно употребляем, не задумываясь над особенностями их сочетаемости, потому что в родном языке мы обычно интуитивно чувствуем, какое слово к какому «подходит». Русский человек, например, не скажет:

«я взял автобус»,

«взял трамвай и приехал» (у нас говорят только

взял такси), а иностранец легко соединит эти слова, следуя правилам своего языка, и даже может сказать:

— Я взял самолет и прилетел к вам в гости.

Что же определяет лексическую сочетаемость? Попробуем вместе разобраться.

При соединении слов в словосочетания мы в первую очередь смотрим на их лексическое значение.

Вам приходилось когда-нибудь видеть фиолетовый апельсин? А кожаные очки? Вы, не задумываясь, отвечаете: «Нет, конечно». Но, может быть, вы слышали, как кричат шепотом? Или наблюдали, как спят бегом? «Такого не бывает!» — улыбнется читатель…

Действительно, такого не бывает и быть не может: это мы для эксперимента соединили слова, обозначающие несовместимые понятия. И если, оценивая такие словосочетания, говорят «такого не бывает», значит, мы сталкиваемся с явлением

семантической несочетаемости слов. Определение

семантический образовано от слова

семантика — так называют смысловую сторону языковых единиц. Например, семантика слова апельсин указывает на то, что это сочный плод с оранжевой кожурой, растущий на цитрусовом вечнозеленом дереве; так называют и само это дерево. Но ни плоды, ни деревья цитрусовых не бывают фиолетовыми, поэтому наше определение не подходит к этим существительным. «Стеклянный суп», «железные тучи», «горячая луна», «ехать пешком», «оглянуться вперед», «прислониться к ветру», «летать в море»… Да мало ли абсурдных сочетаний можно изобрести? «Такого не бывает», — скажете вы, а стилист заметит: «Вы нарушаете

семантическую сочетаемость слов». Но случается и так, что по смыслу слова как будто и подходят для выражения того или иного значения, но «не хотят» соединяться в словосочетания. Мы говорим:

склонить голову и

преклонить колени, но не наоборот — «преклонить голову», «склонить колени»; можно

одержать победу и

потерпеть поражение, но никто не скажет, что он «потерпел победу». И если вы услышите: «В этих соревнованиях спортсмен

одержал поражение», — вы невольно задумываетесь: здесь какая-то ошибка, может, он все же победил, а комментатор оговорился?

Можно сказать

круглый год (

сутки), но не говорят «круглый час (неделя, месяц)»; бывает

глубокая ночь, но не «глубокий день», возможна

глубокая осень, но не «глубокая весна». Есть

бархатный сезон, но не

период, время, месяц. Если мы не станем считаться с традицией и начнем соединять слова как вздумается, любой нас поправит: «Так не говорят», — а стилист укажет: «Вы нарушаете

лексическую сочетаемость».

Ограничения лексической сочетаемости у тех или иных слов часто объясняются употреблением их в особых значениях. Например, слово

круглый в своем основном значении — «такой, который напоминает форму круга, кольца, шара» — свободно соединяется со словами соответствующей предметно-тематической группы:

круглый стол,

круглая коробка (

башня, луна);

круглое окно (

лицо) и т.д. Но, выступая в значении «весь, целый, без перерыва (о времени)», слово

круглый сочетается лишь с существительными

год,

сутки, а в значении «полный, совершенный» — с такими, как

невежда,

глупец,

дурак;

отличник,

сирота.

Слово

глубокий, означая «такой, который имеет большую глубину, находится на большой глубине», обладает практически неограниченными возможностями лексической сочетаемости (

глубокое озеро, залив, река, колодец, место и т.д.), но в значении «достигший предела, полный, совершенный» сочетается с немногими существительными (

глубокая осень, зима, ночь, сон, покой, тишина, молчание, старость).

В иных случаях причиной ограничения лексической сочетаемости оказывается закрепление слова за устойчивыми выражениями. Например,

бархатный сезон — «осенние месяцы (сентябрь, октябрь) на юге». Это выражение имеет устойчивый характер, и мы не можем заменить слово

сезон никаким другим, даже самым близким по смыслу («бархатная осень»!). Говорят

язык заплетается, но нельзя сказать «заплетаются зубы (губы)», потому что это сочетание устойчивое, в нем замена слов исключена.

Правила соединения слов в речи определяет и

грамматическая сочетаемость, от которой зависит возможность соединения одних частей речи с другими. Грамматическая сочетаемость допускает, например, соединение существительных с прилагательными (глубокое молчание), но «запрещает» сочетание прилагательных с числительными, притяжательных местоимений с глаголами (нельзя же сказать «большое сто», «моя твоя не понимает»).

Лексическая сочетаемость нередко вступает во взаимодействие с грамматической. Так, все переходные глаголы сочетаются с существительными в винительном падеже без предлога (

читаю книгу), однако форма этого падежа часто зависит от принадлежности существительных к одушевленным или неодушевленным: у первых винительный падеж по форме совпадает с родительным (

встретил друга), у вторых — с именительным (

встретил поезд). При этом в особых случаях грамматическая сочетаемость помогает правильно определить значение слова:

увидеть спутник (о космическом корабле) и увидеть спутника (о человеке).

Все слова с точки зрения сочетаемости можно разделить на две группы: для одних сочетаемость с другими словами, уточняющими, поясняющими их значение, обязательна (

вдохнуть

что? —

воздух, кислород, запах;

впадать

куда? —

в озеро, в Волгу;

гордиться

кем?

чем? —

другом, успехами;

одержать

что? —

победу), для других — необязательна (

ночь, победа, дышать, жить). Слова, имеющие необязательную сочетаемость, могут употребляться как с другими словами, так и отдельно:

ночь, темная ночь, настала ночь; победа, блестящая победа, победа завоевана.

Сочетаемость слов играет особо важную роль в художественной речи. «Работа над словом и стилем, — пишет Ю. Бондарев, — трудоемка. Она тяжка вечным неудовлетворением, мучительными сомнениями в поисках единственно верного сочетания слов». Поэтому и к оценке лексической сочетаемости в художественных произведениях нельзя подходить с обычной меркой, здесь законы «притяжения» слов особые. Так, ограничения семантической сочетаемости не распространяются на переносное словоупотребление: образные выражения

черные мысли, годы летят, щеки горят могут показаться бессмысленными, если их понимать в буквальном значении. Однако мы воспринимаем их как метафоры, и это не является препятствием для понимания текста.

Расширение привычных связей слов, придающее им новые оттенки значения, лежит в основе многих классических образов больших мастеров художественной речи:

седой зимы угрозы (А. С. Пушкин),

пузатое ореховое бюро (Н. В. Гоголь),

мечтал о нем [об отце]

все эти дни взасос (Ф. М. Достоевский),

резиновая мысль (И. Ильф и Е. Петров). Как яркий стилистический прием используют нарушение лексической сочетаемости и современные писатели. Например:

Дивизия зацепилась и больше не отступала;

Очередная атака захлебнулась;

Потеряли надежду смять его полк (К. Симонов). Многие подобные сочетания закрепляются в языке, становятся устойчивыми, что свидетельствует об одобрении их лингвистическим вкусом времени.

К нарушению лексической сочетаемости часто прибегают юмористы, чтобы придать речи комический оттенок:

Население тиражного ковчега уснуло;

Настал черед Жоржетты Тираспольских. Она вывела за собой табунчик девушек в сарафанах; яблоко с родинкой (И. Ильф и Е. Петров). Этот стилистический прием лежит в основе различных шуток:

Гения признали заживо;

Трудно прощать чужие недостатки, но еще труднее прощать чужие достоинства;

Он был назначен директором по собственному желанию; ему обязаны своей выразительностью заглавия некоторых фильмов («Воспоминание о будущем», «Влюблен по собственному желанию», «Наедине со всеми»), газетных статей («С шуткой наперевес», «Жанр, обреченный на успех», «Белые слезы черемух»).

В поисках неожиданных образов, яркой речевой экспрессии особенно часто расширяют лексическую сочетаемость поэты. Вспомним классические строки М. Ю. Лермонтова:

Порой влюбляется он страстно в свою нарядную печаль; А. А. Фета:

Дохнул сентябрь. И георгины дыханьем ночи обожгло; А. А. Блока:

Май жестокий с белыми ночами! Б. Пастернака:

Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о феврале навзрыд… Ценят этот стилистический прием и поэты — наши современники:

Зимы последние кусочки чуть всхлипывают под ногой, и так смущенно дышат кочки незащищенностью нагой (Е. Евтушенко);

Маленький лес просил подаяния снега у жадных иль нищих небес (Б. Ахмадулина). Особенно выразительны необычные сочетания слов в песнях Вл. Высоцкого:

Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души;

К утру расстреляли притихшее горное эхо …И брызнули камни, как слезы, из раненых скал.

Нарушение лексической сочетаемости может стать досадной речевой ошибкой. «Может, и к тебе пришла бессонница, и лежишь ты,

не смыкая взгляда синего», — пишет молодой поэт, забывая, что

смыкаются глаза, а не

взгляд. «Котловина произвела на нас

уютное впечатление», — рассказывает вернувшийся из турпохода юноша. Однако

впечатление может быть

приятным, а

уголок —

уютным.

Некоторым словам поистине не везет: их часто в речи употребляют в неправильных сочетаниях. Говорят: «холодный кипяток», «повысить кругозор», «справиться с указаниями», «усилить внимание». Нарушение лексической сочетаемости нередко объясняется объединением (контаминацией) похожих словосочетаний. Например, пишут: «удовлетворять современным требованиям», смешивая сочетания

удовлетворять требования и

отвечать потребностям; «беседа прочитана» (но

прочитана лекция, проведена беседа); «завершить обязательства» (

завершить план, выполнить обязательства); «уделить значение» (

придавать значение, уделить внимание); «улучшить уровень» (

улучшить качество, повысить уровень).

В ваших сочинениях, друзья, тоже нередки случаи нарушения лексической сочетаемости: «Долохова за его бесшабашность

произвели в солдаты» (

производят в офицеры, а

в солдаты могут потом

разжаловать). Анализируя идейное содержание драмы «Гроза», пишут: «Старое, умирающее

страстно сопротивляется новому» (вместо

отчаянно сопротивляется). О положительном герое утверждают: «В какие бы

безысходные положения он ни попадал, он всегда найдет выход» (автор спутал слова

безвыходный и

безысходный, второе сочетается с существительными

горе, тоска и подобными).

В примерах, взятых из ученических сочинений, укажите нарушение лексической сочетаемости и попробуйте исправить эту стилистическую ошибку.

1. В душе князя Андрея пробуждается новый идеал: он уходит в государственную деятельность.

2. Бородинская битва вскрыла то лучшее, что было в князе Андрее.

3. Произведения Пушкина овеяны идеями свободы.

4. На Раскольникова в щелку смотрели маленькие глазки и совсем седые волосы.

5. Катерина оказала протест против «темного царства».

6. После гибели Ленского на дуэли Ольга женится на гусаре.

7. Катерина, женившись на Тихоне, стала несчастной девушкой.

8. Из глаз Сони беззвучно текли слезы.

9. Любимые герои Толстого далеко не идеальны, они впадают в свои кризисы…

10. Литературно-критические статьи Белинского трепещут политическими страстями.

11. Вместе с духовным ростом у Павла и Ниловны растет их речь.

12. Уж топтался на одном месте: он не мог взлететь.

При употреблении слов, которые имеют предельно ограниченные возможности лексических связей, нарушение сочетаемости часто становится причиной комического звучания речи: «Учащиеся работали на своем экспериментальном участке как

самые отъявленные специалисты»; «В нашем драмкружке

надвигались радостные события»; «Не будем умалчивать

о вопиющих достижениях самодеятельных артистов»; «В кружок юннатов пришли ребята,

удрученные опытом». Лексические ошибки в таких случаях наносят ущерб не только стилю, но и содержанию фразы, потому что возникающие при этом ассоциации подсказывают противоположный смысл…

Внимательное отношение к слову, к особенностям лексической сочетаемости в русском языке поможет вам избежать подобных ошибок в речи, а в иных случаях — позволит использовать необычные сочетания слов для создания ярких образов или как источник юмора.

Изучите курс «Ораторское мастерство и искусство речи», который содержит исчерпывающий свод практических наставлений для овладению доходчивым, впечатляющим и воздействующим живым словом.

Copyright 2004 © Элитариум: Центр дистанционного образования

(www.elitarium.ru).

Некоммерческое использование этого материала возможно со ссылкой на elitarium.ru, как на источник первой публикации.

Плеоназм — это речевое излишество, употребление сочетания слов, в котором смысл одного слова уже заложен в значении другого. Плеоназм в русском языке — это лексическая ошибка.

В письменной и разговорной речи незнание точного значения слова, особенно заимствованного русским языком, часто сопровождается допущением лексических ошибок, одной из которых является плеоназм. В лингвистике этот термин восходит к греческому слову pleonasmos, что буквально значит «переизбыток».

Что такое плеоназм в русском языке

Узнаем, что такое плеоназм в русском языке. Разберемся, в чем состоит суть этой речевой ошибки, используя конкретные примеры словосочетаний.

В разных сферах нашей жизнедеятельности нам часто встречается словосочетание «сервисное обслуживание». Его употребляют для обозначения качественного обслуживания. Давайте задумаемся, насколько правомерно объединяются эти слова с точки зрения лексических норм русского литературного языка?

Прилагательное «сервисное» образовано от слова «сервис», заимствованного из английского языка, в котором service значит «бытовое обслуживание».

Значит, значение слова «сервисный» уже входит в семантику русского слова «обслуживание» и является лишним в этой паре лексем.

Рассмотрим словосочетание «меню блюд». Французское слово «меню» обозначает «подбор блюд для завтрака, обеда и т. д.», а также «лист с перечнем предлагаемых блюд, напитков в ресторане, кафе, столовой». И в этом сочетании слов допущена речевая ошибка — плеоназм.

Как видим, эта ошибка возникает тогда, когда говорящий или пишущий не вникает в значение слов или не знает точного их значения и вкрапляет в свою речь лишние с точки зрения смысла слова.

Определение

Укажем, какое определение этой речевой ошибке дает Википедия.

Определение

Плеоназм (от др.-греч. πλεονασμός — излишний, излишество) — оборот речи, в котором происходит дублирование некоторого элемента смысла; наличие некоторых языковых форм, выражающих одного и тоже значение в пределах законченного отрезка речи или текста, а также языковое выражение, в котором имеется подобное дублирование.

Таким образом, плеоназм — это более широкое понятие, которое включает не только употребление отдельных лишних слов, а целых оборотов речи и даже фраз, которые можно упростить или изъять из текста вообще.

Примеры плеоназмов

Чаще всего указанной речевой ошибкой страдают сочетания прилагательных с существительными, причем значение прилагательного дублирует смысл определяемого им слова:

- главный приоритет;

- первый дебют;

- ценные сокровища;

- наружная внешность;

- необычный феномен;

- пернатые птицы;

- полное фиаско;

- равная половина;

- неожиданный сюрприз;

- памятный сувенир;

- сегодняшний день;

- ответная реакция;

- предельный лимит;

- начальные азы;

- ладонь руки;

- государственный чиновник;

- уникальный раритет;

- взаимная помощь;

- передовой авангард;

- утренний рассвет;

- полный аншлаг;

- эмоциональные чувства.

В качестве главного слова в сочетании выступает глагол, в значении которого уже заложен смысл лишнего слова:

- упасть вниз;

- подпрыгнуть вверх;

- впервые познакомиться;

- вернуться обратно;

- сжать кулак;

- импортировать из-за рубежа;

- госпитализировать в стационар;

- предупредить заранее.

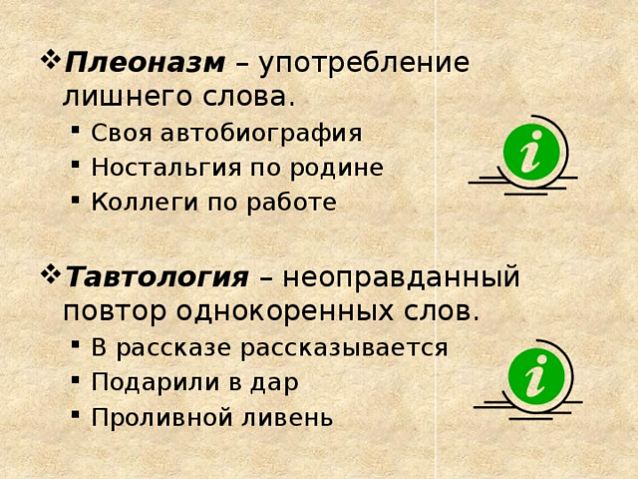

Плеоназм и тавтология. Отличия

В лексикологии разновидностью плеоназма считается тавтология (греч. tauto «то же самое» + logos «слово»).

Тавтология — это непреднамеренное употребление однокоренных слов в словосочетании или в одной фразе, а также необоснованный повтор одного и того же слова.

Все спортсмены должны сгруппироваться в небольшие группы по трое.

Ему надо прыгнуть прыжок прямо сейчас.

Петр озадачил всех сотрудников этой трудной задачей.

Авторская речь — это речь автора.

Исходя из того, что в плеоназме дублируется смысл языковых единиц, составляющих словосочетание, но лексемы не являются однокоренными, можно утверждать, что плеоназм — это скрытая смысловая тавтология.

Наше совместное сотрудничество было плодотворным.

Сотрудничество — это действие, работа вместе, участие в общем деле.

Плеоназм создается в речи, когда другим словом обозначается одно и то же понятие, уже названное лексемой, составляющей с ним сочетание или фразу.

Тавтология же является речевой ошибкой, где явно употребляются однокоренные слова, создающие излишний назойливый повтор лексем с одинаковым или похожим смыслом. С этой точки зрения тавтология — это открытое языковое излишество в речи.

Примеры тавтологии

- спросить вопрос;

- заработанная зарплата;

- проливной ливень;

- звонок звонит;

- дымится дымом;

- вновь возобновить;

- городской градоначальник.

Тавтология бывает оправдана только в текстах, написанных в официально-деловом или научном стиле, где повтор одного и того же слова необходим по смыслу высказывания.

Размещение недоброкачественной рекламы с данным содержанием в данном месте данным способом запрещено законодательством страны.

В отличие от плеоназма в поэтическом языке тавтология используется как один из видов повторов, усиливающих эмоциональность и выразительность речи. Повторяются либо однородные по своему звучанию и по смыслу слова (греет — погревает, веет — повевает), либо повторяются слова, разные по звучанию, но близкие по смыслу (знает — ведает, плачет — тужит, море-океан, тоска-печаль).

Если в рифме повторяется одно и то же слово в изменённом его значении, такую рифму называют тавтологической:

Вот на берег вышли гости,

Царь Салтан зовёт их в гости.

А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане

Уровень культуры человека неразрывно связан с культурой речи и мышления. Культура речи определяет любовь к своему родному языку, который постараемся не засорять излишествами, жаргоном и просторечными словами.

Словарик плеоназмов

Примечание

Лишнее слово в словарике осталось невыделенным.

| А | |

| автоматический рефлекс | акватория водных объектов |

| активная деятельность | антагонистическая борьба |

| ареал обитания | ароматные духи |

| арсенал оружия | атмосферный воздух |

| Б | |

| бесполезно пропадает | бесплатный подарок |

| бестселлер продаж | биография жизни |

| большое и видное место | большое человеческое спасибо |

| бывший экс — чемпион | букет цветов |

| В | |

| взаимоотношения между супругами | взаимный диалог |

| водная акватория | возобновиться вновь |

| ведущий лидер | вернуться назад |

| взлетать вверх | видел своими глазами |

| визуальное изображение | всенародный референдум |

| VIP-персона | возвращаться обратно |

| воспоминания о былом | в конечном итоге |

| внутренний интерьер | впервые дебютировал |

| впервые знакомиться | впереди лидирует |

| временная отсрочка | все и каждый |

| выплаченная (заработная) плата | |

| Г | |

| героический подвиг | гибель человеческих жертв |

| гигантский/огромный исполин | главная суть |

| главный лейтмотив | главный приоритет |

| гнусная ложь | голубая синева |

| госпитализация в больницу | |

| Д | |

| депиляция волос | демобилизоваться из армии |

| действия и поступки (одно слово лишнее) действующий акт | движущий лейтмотив |

| долгий и продолжительный (одно лишнее) дополнительный бонус | дополнительный овертайм |

| другая альтернатива | |

| Е | |

| единогласный консенсус | |

| Ж | |

| жестикулировал руками | живут скучной жизнью |

| З | |

| заданные данные | заведомая клевета |

| заезжий гастарбайтер | злоупотребление пьянством/алкоголизмом/наркоманией |

| занудный и скучный (одно слово лишнее) | захватывающий триллер |

| И | |

| избитая банальность | изобиловал большим количеством |

| имеет место быть | импортировать из-за рубежа |

| инкриминировать вину | интервал перерыва |

| интерактивное взаимодействие | информационное сообщение |

| исключительно эксклюзивный | истинная подоплёка |

| истинная правда | истинная реальность |

| IT — технологии | |

| К | |

| карательная репрессия | кивнул головой |

| коллега по работе/по профессии | коммуникативное общение |

| консенсус мнений | короткое мгновение |

| коррективы и поправки (одно слово лишнее) | крайне экстремистский |

| краткое резюме | круглосуточный нон – стоп |

| Л | |

| ладони рук | ледяной айсберг |

| линия ЛЭП | лично я |

| лицо в анфас | локальные места |

| М | |

| маршрут движения | международный интернационализм |

| мемориальный памятник | меню блюд |

| местный абориген | мёртвый труп |

| молодая девушка | молодой юноша |

| монументальный памятник | морально — этический (одно слово лишнее) |

| моргнул глазами | молчаливая пауза |

| моя автобиография | мизерные мелочи |

| минус три градуса мороза ниже нуля | минута времени |

| мимика лица | мужественный и смелый (одно слово лишнее) |

| Н | |

| на высоком профессиональном уровне | наглядно демонстрировать |

| надо закончить/завершить начатую работу | наиболее оптимальный |

| на сегодняшний день = на сегодня | наследие прошлого |

| народный фольклор | на удивление странно |

| начальные азы | негодовать от возмущения |

| незаконные бандформирования | неиспользованные резервы |

| необоснованные выдумки | необычный феномен |

| немного приоткрыть | неподтверждённые слухи |

| неприятно резать слух | нервный тик |

| неустойчивый дисбаланс | ностальгия по тебе |

| ностальгия по родине | |

| О | |

| объединённый союз | объединиться воедино |

| огромная махина | осколок сломанной (вещи) |

| онлайн – вебинары в Интернете | опытно – экспериментальный (одно лишнее) |

| опытный эксперт | основной лейтмотив |

| отара овец | ответная контратака |

| ответная реакция | отступать назад |

| очень крохотный | |

| П | |

| памятный сувенир | патриот родины |

| первая премьера | пережиток прошлого |

| период времени | пернатые птицы |

| перманентное постоянство | перспектива на будущее |

| печатная пресса | письменное делопроизводство |

| повторить снова | подводный дайвинг |

| подняться вверх по… | повседневная обыденность |

| пожилой старик | полное право |

| полный карт-бланш | полностью уничтожен |

| по направлению к (место) | планы на будущее |

| помог и поспособствовал (одно слово лишнее) | по моему личному мнению |

| популярный шлягер | посетить/побывать с визитом |

| поступательное движение вперед | предварительное планирование |

| предварительная предоплата | предварительный анонс |

| предчувствовать заранее | предупредить заранее |

| прейскурант цен, тарифов | приснилось во сне |

| производство работ | простаивать без дела |

| проливной ливень | промышленная индустрия |

| прошлый опыт | полный аншлаг |

| полное фиаско | попытка покушения |

| популярный шлягер | потрясающий шок |

| почтовая корреспонденция | путеводная нить Ариадны |

| пять рублей (любой другой вариант) денег | |

| Р | |

| равная половина | рассказчик рассказывал (другой глагол) |

| реальная действительность | революционный переворот |

| регистрационный учет | реорганизация организации |

| рыбная уха | |

| С | |

| самовольный прогул | самое ближайшее время |

| самое выгоднейшее | саммит на высшем уровне |

| самый лучший | сатирическая карикатура |

| свободная вакансия | секретный шпион |

| сенсорный датчик | сервисная служба |

| сервисные услуги | сжатый кулак |

| СD — диск | система СИ |

| система GPS | скоростной экспресс |

| скриншот с экрана монитора | смешивать вместе |

| SMS — сообщение | совместная встреча |

| совместное соглашение | совместное сотрудничество |

| соединить воедино | спуститься вниз по … |

| странный парадокс | страсть к графомании |

| строгое табу | суеверная вера |

| существенная разница | счёт на оплату |

| Т | |

| так, например (одно слово лишнее) | тайный аноним |

| тем не менее, однако (одно слово лишнее) | темнокожая негритянка |

| тестовые испытания | тёмный мрак |

| толпа людей | только лишь (одно из слов лишнее) |

| топтать ногами | травматическое повреждение |

| тридцать человек строителей (и другие варианты) | трудоустройство на работу |

| торжественная церемония инаугурации | |

| У | |

| увидеть своими глазами | увидеть собственными глазами |

| уже имеющийся | уже существовал |

| умножить во много раз | услышать своими ушами |

| упал вниз | установленный факт |

| устойчивая стабилизация | утренний рассвет |

| Ф | |

| финальный конец | форсирует ускоренными темпами |

| Х | |

| храбрый герой | хронометраж времени |

| Ц | |

| целиком и полностью (одно лишнее) | ценные сокровища |

| цейтнот времени | |

| Ч | |

| человеческое общество | человеческое спасибо |

| честолюбивые амбиции | чрезвычайно громадный |

| Ш | |

| шоу – показ (одно слово лишнее) | |

| Э | |

| экспонаты выставки | эмоциональные чувства |

| энергичная деятельность | эпицентр событий |

| Ю | |

| юная молодёжь | |

| Я | |

| я знаю, что | январь (и любой другой) месяц |

Видео «ПЛЕОНАЗМ. ЕГЭ по русскому языку. Как исправить лексическую ошибку?»

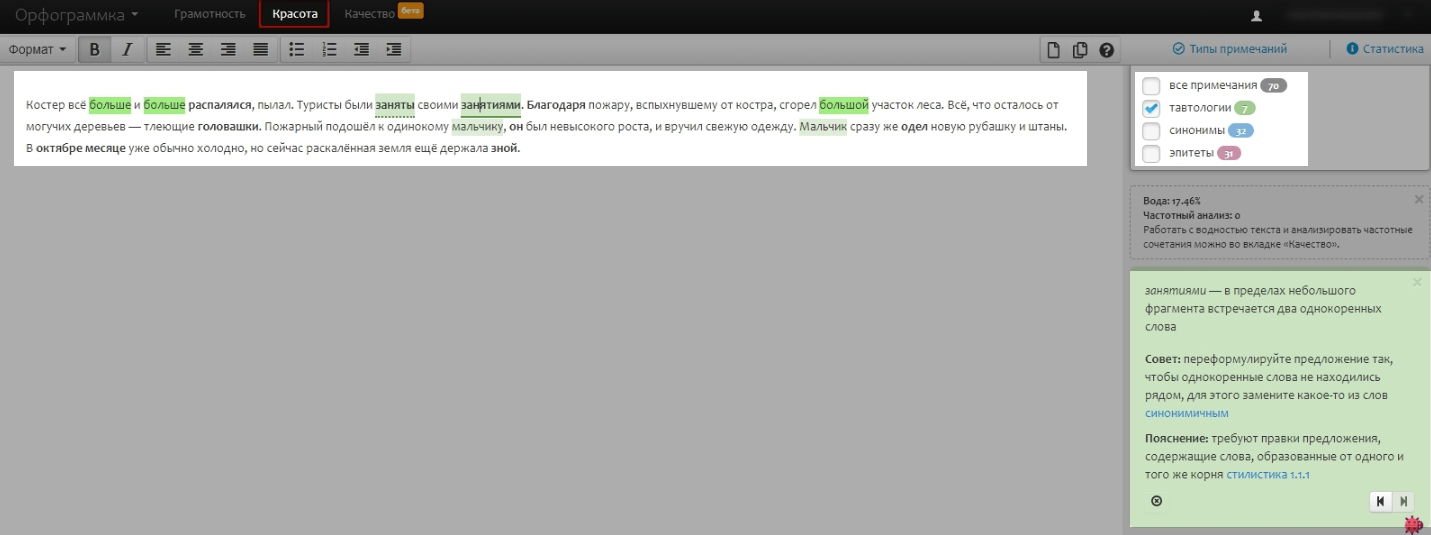

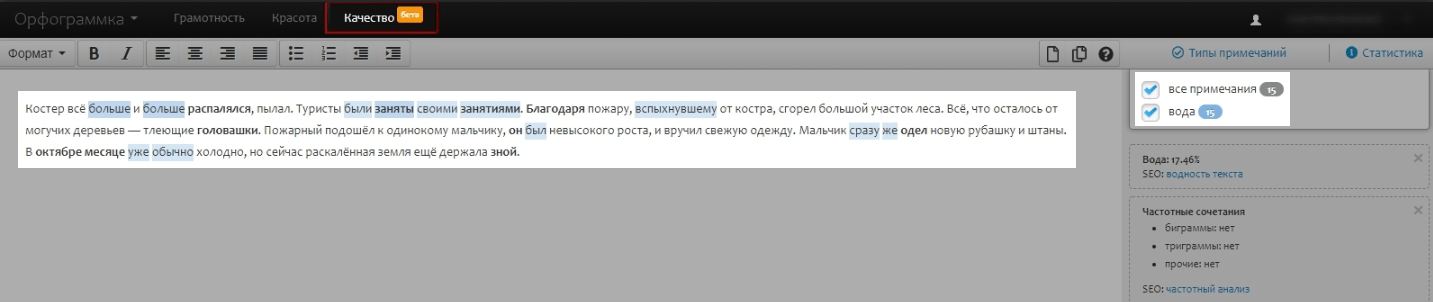

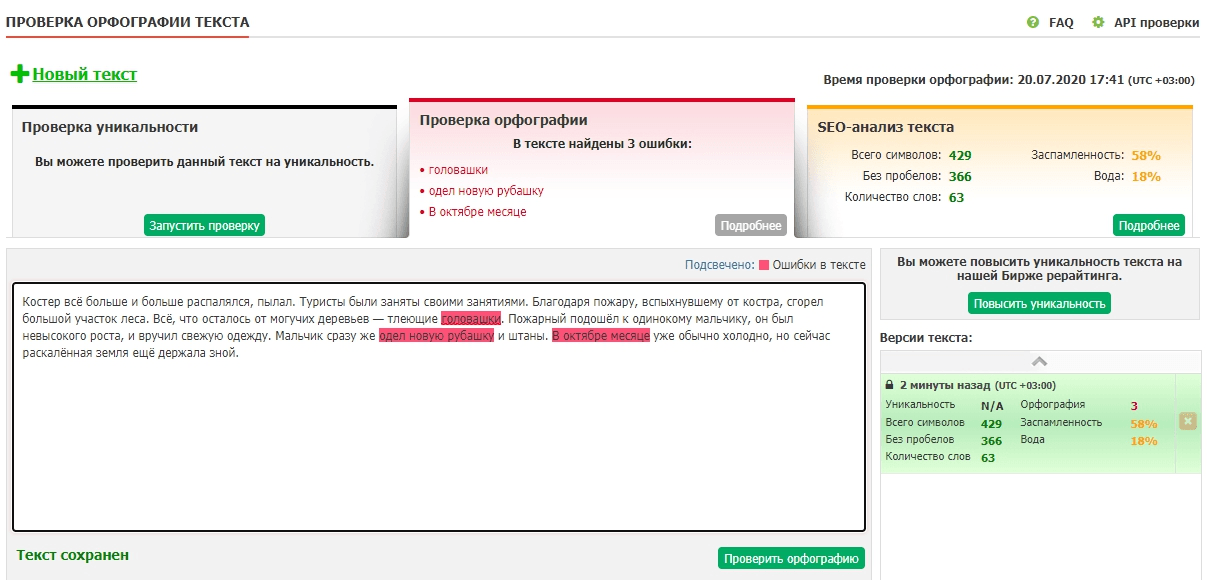

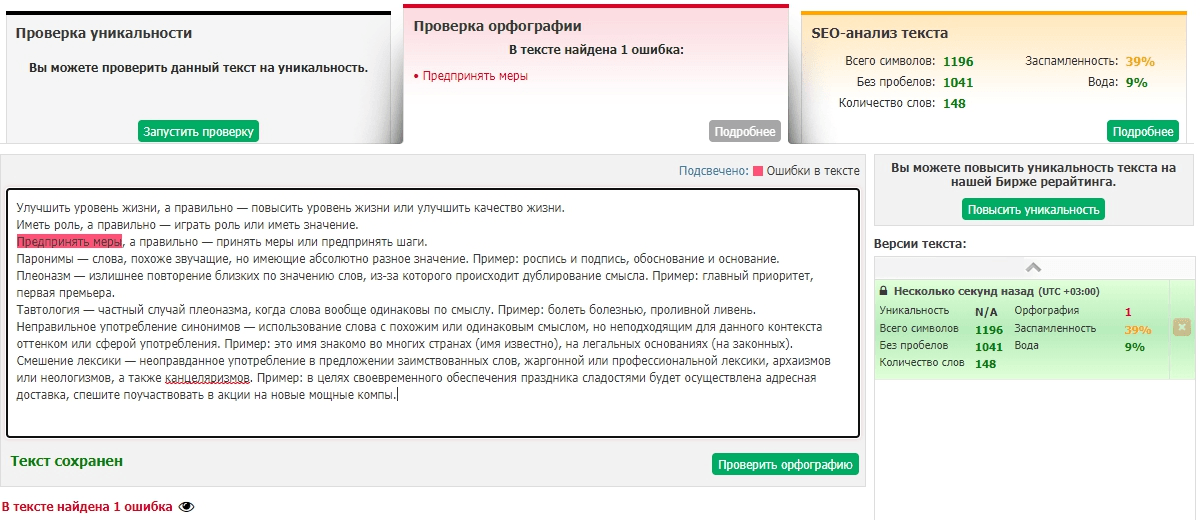

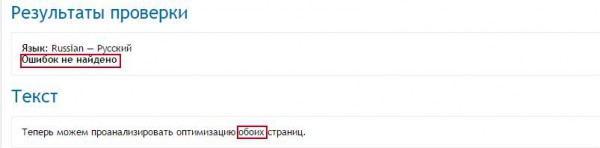

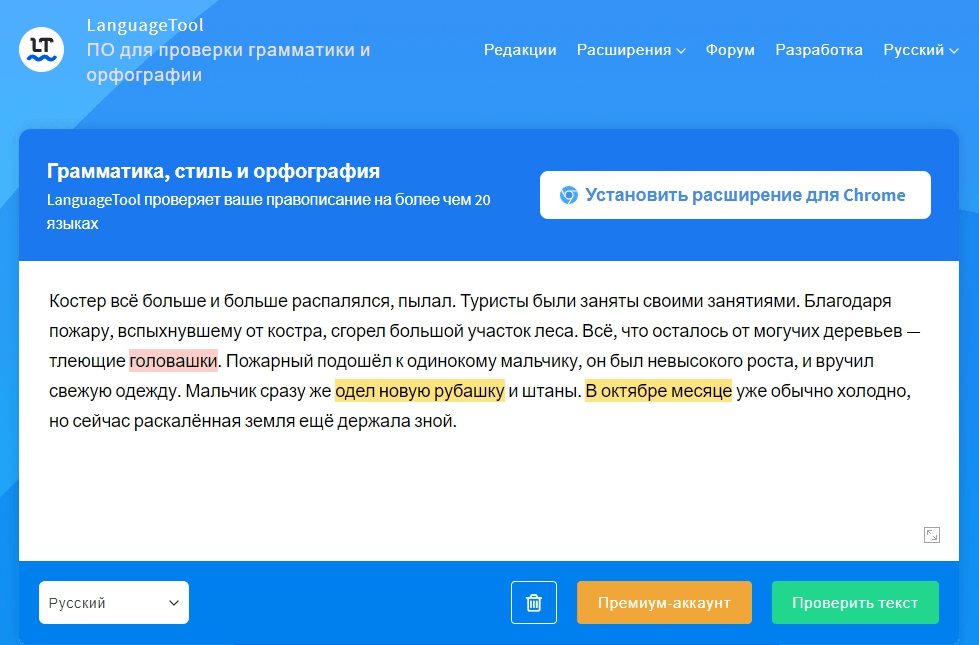

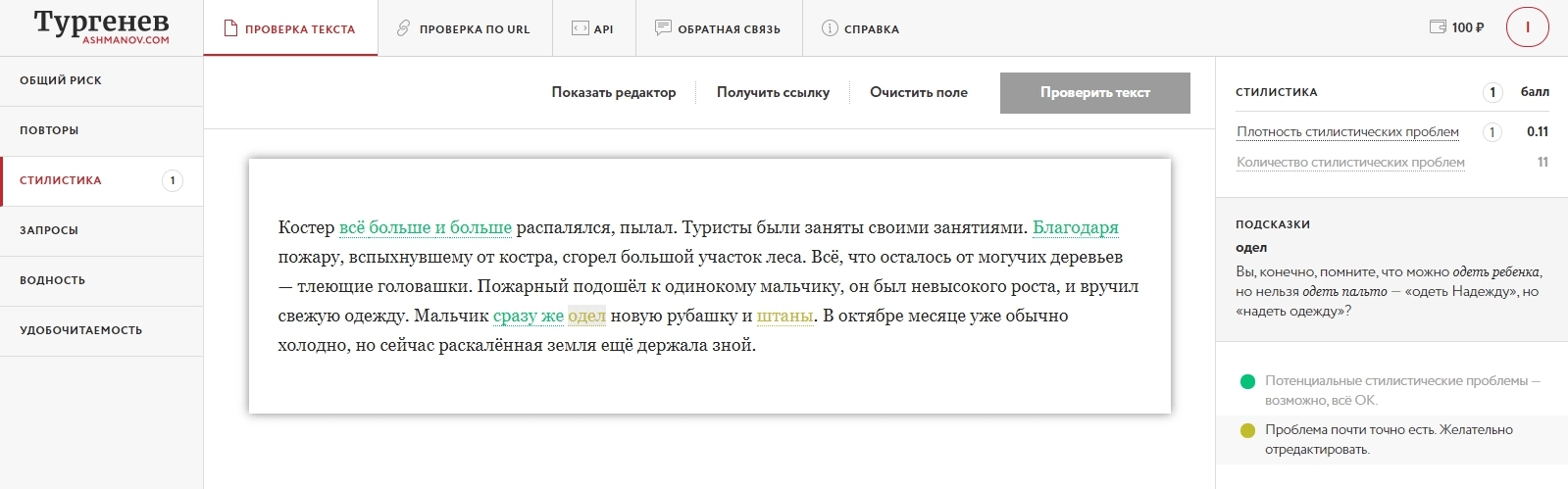

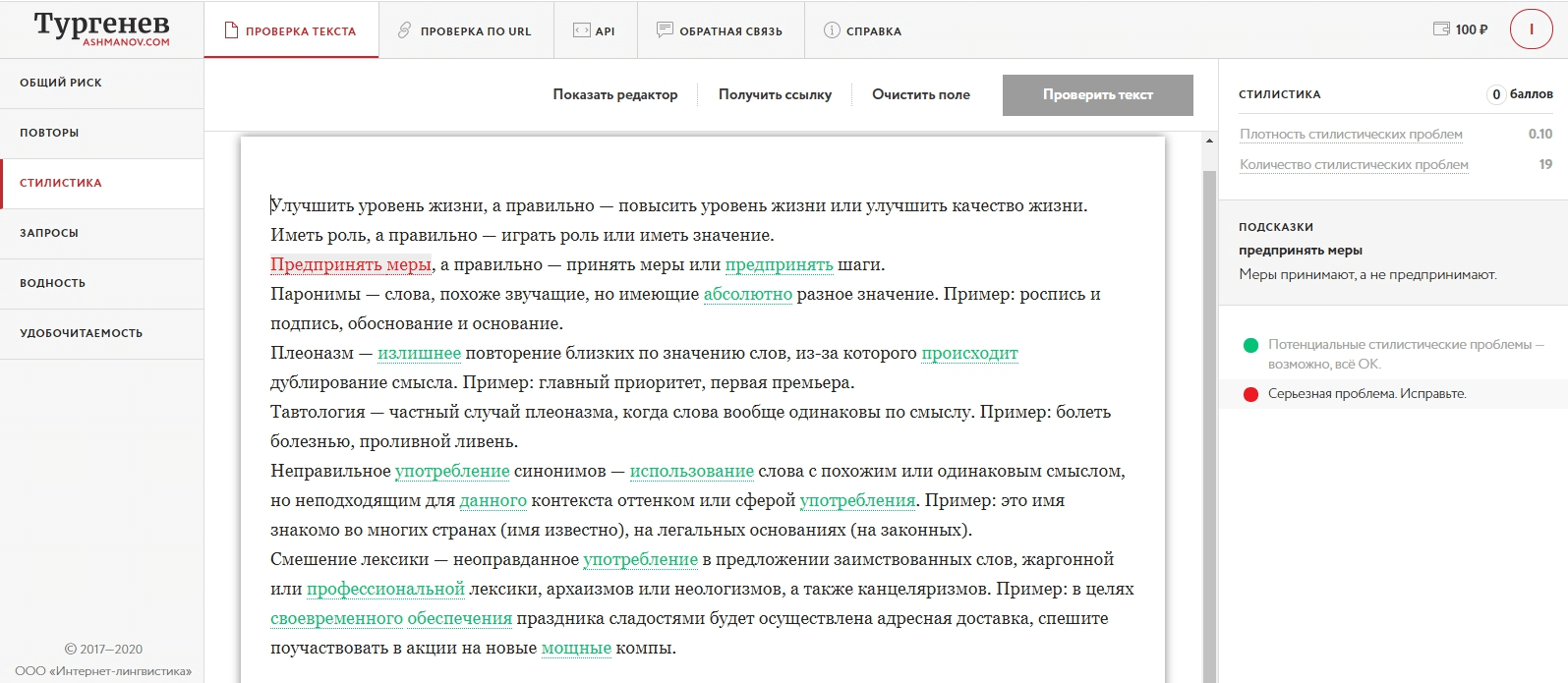

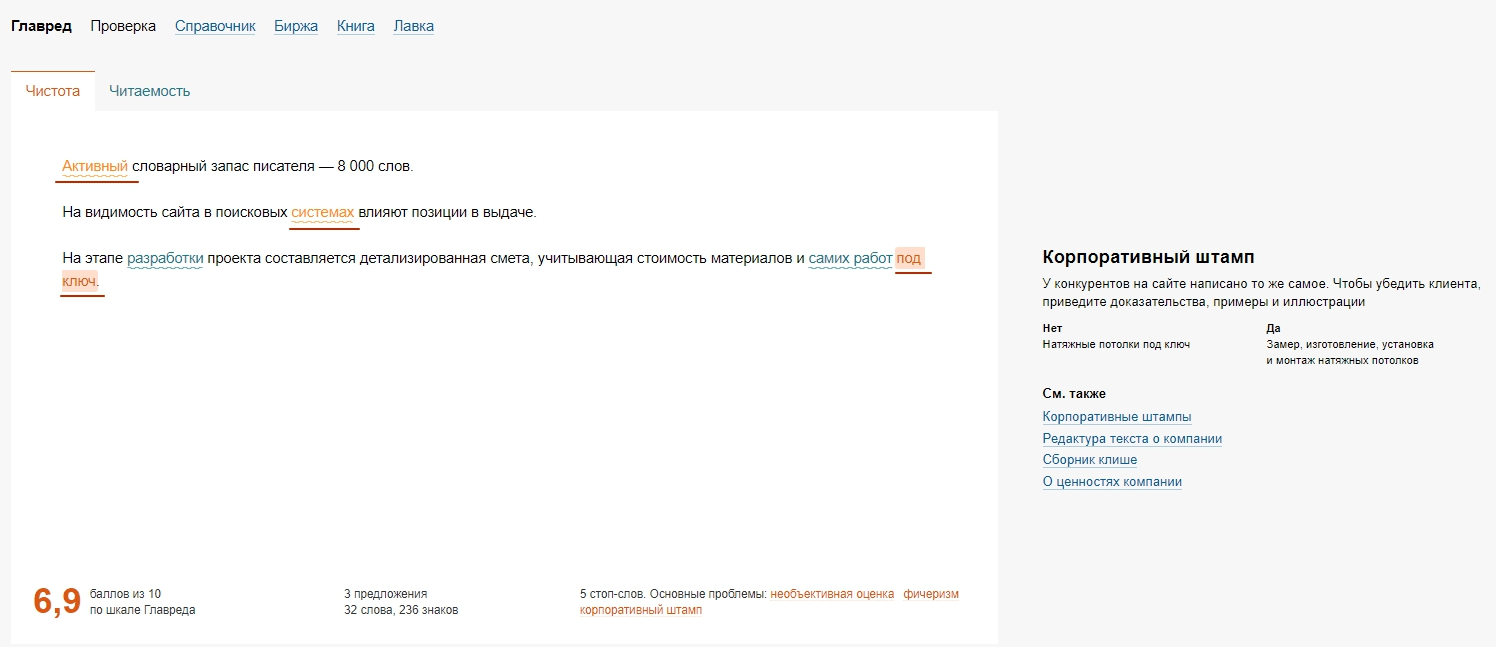

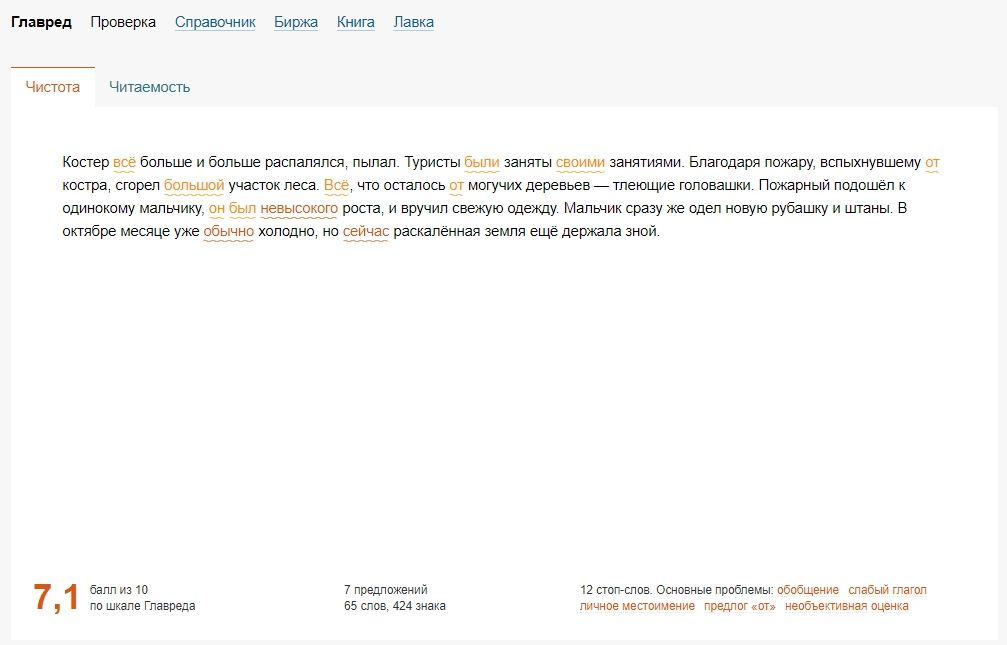

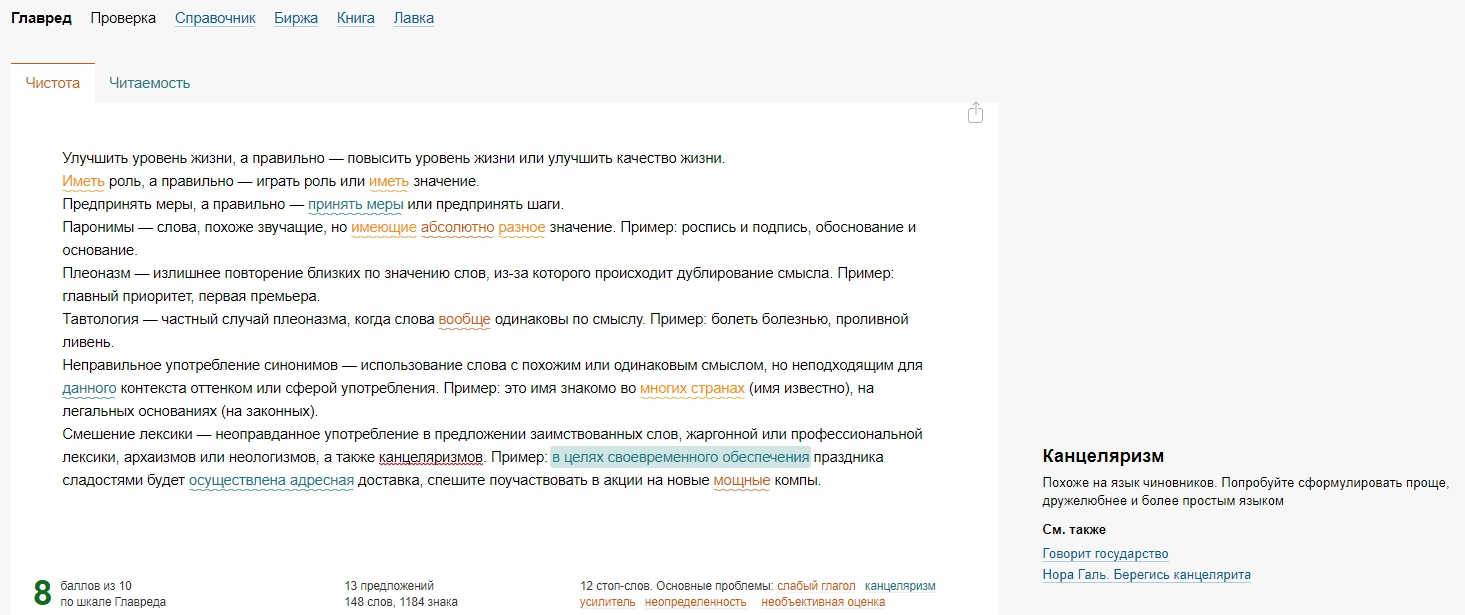

В статье рассмотрены частые лексические ошибки в текстах на сайтах и указано несколько полезных ресурсов, которые помогут от них избавиться. Однако какими бы ни были сервисы проверок, они не могут мыслить как живой человек. Наш небольшой тест определит, насколько хорошо вы помните правила лексики русского языка.

- Примеры распространённых лексических ошибок

- Нарушение лексической сочетаемости слов

- Ошибки в похожих словах

- Ошибки в словах, выражающих отношение друг к другу

- Ошибки из-за невнимательности

- Онлайн-сервисы для проверки на лексические ошибки

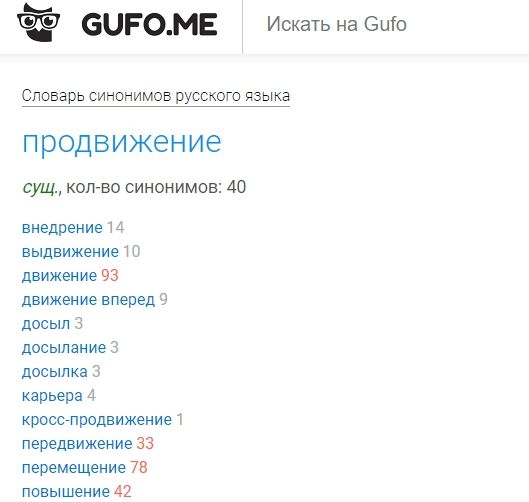

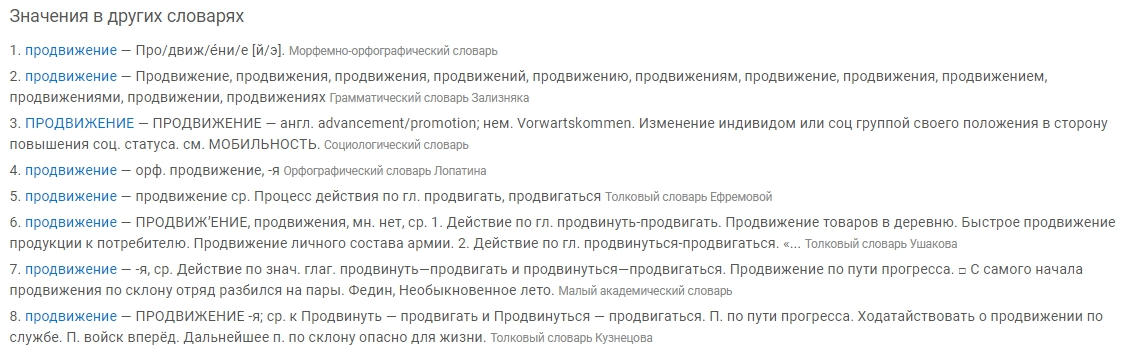

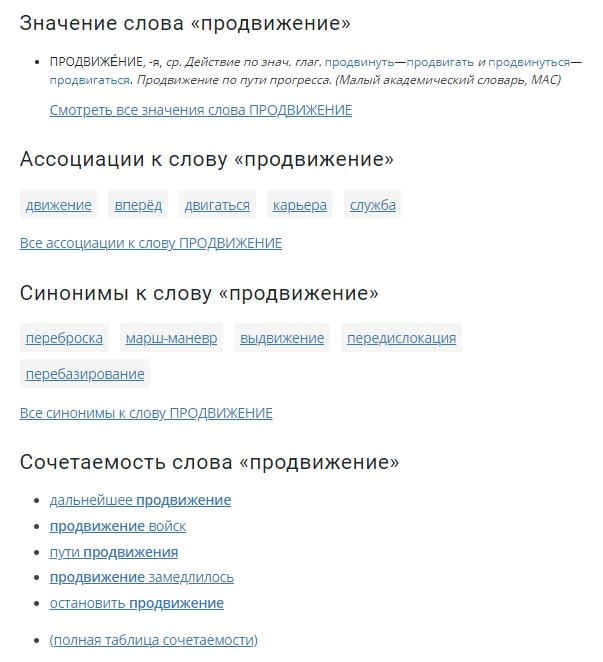

- Словари сочетаемости

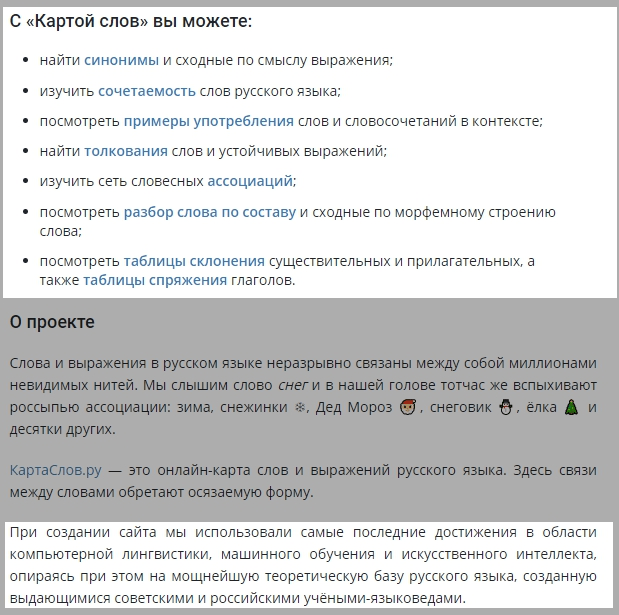

- 1. Gufo

- 2. КартаСлов.ру

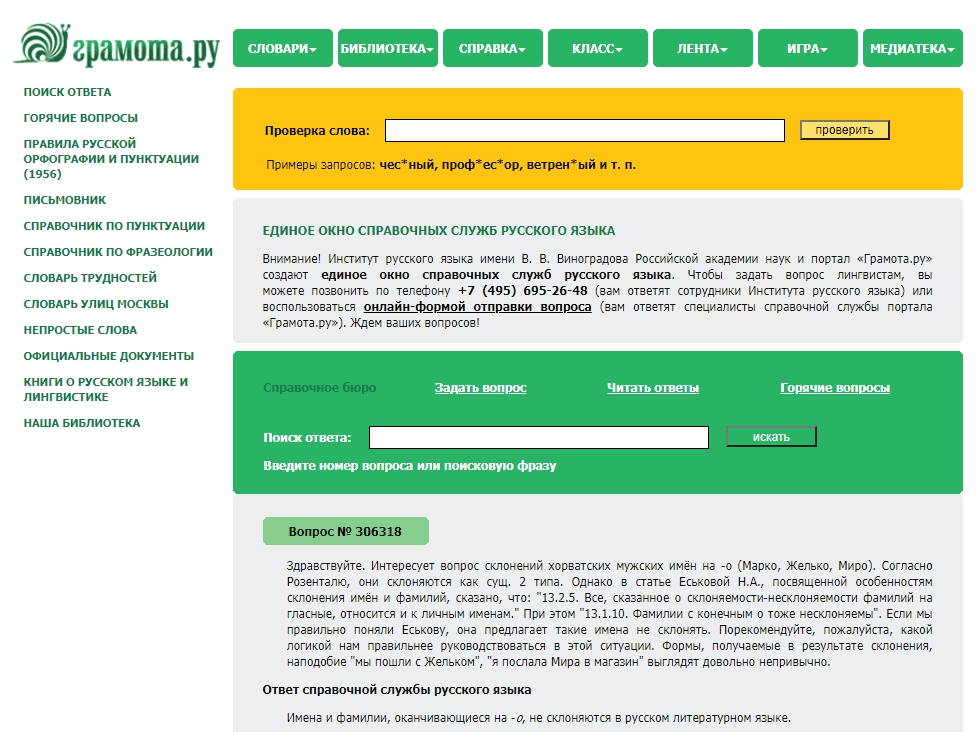

- 3. Грамота.ру

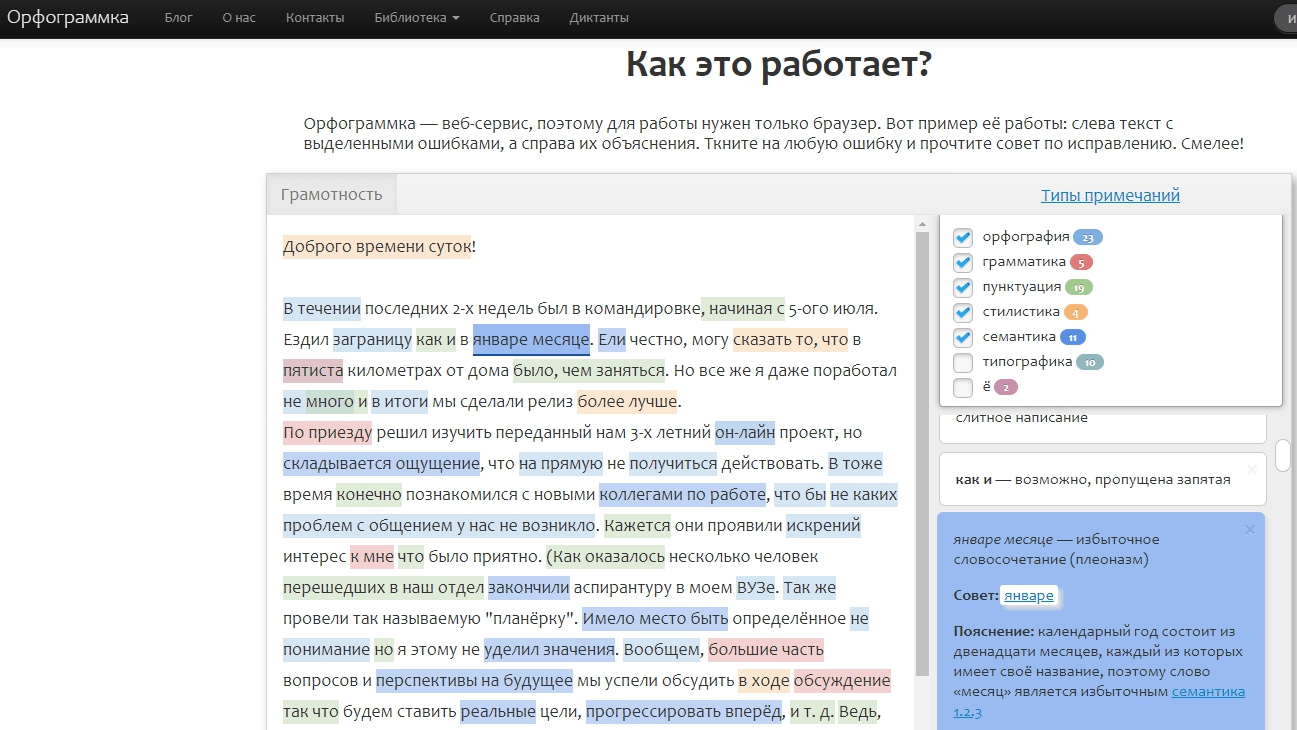

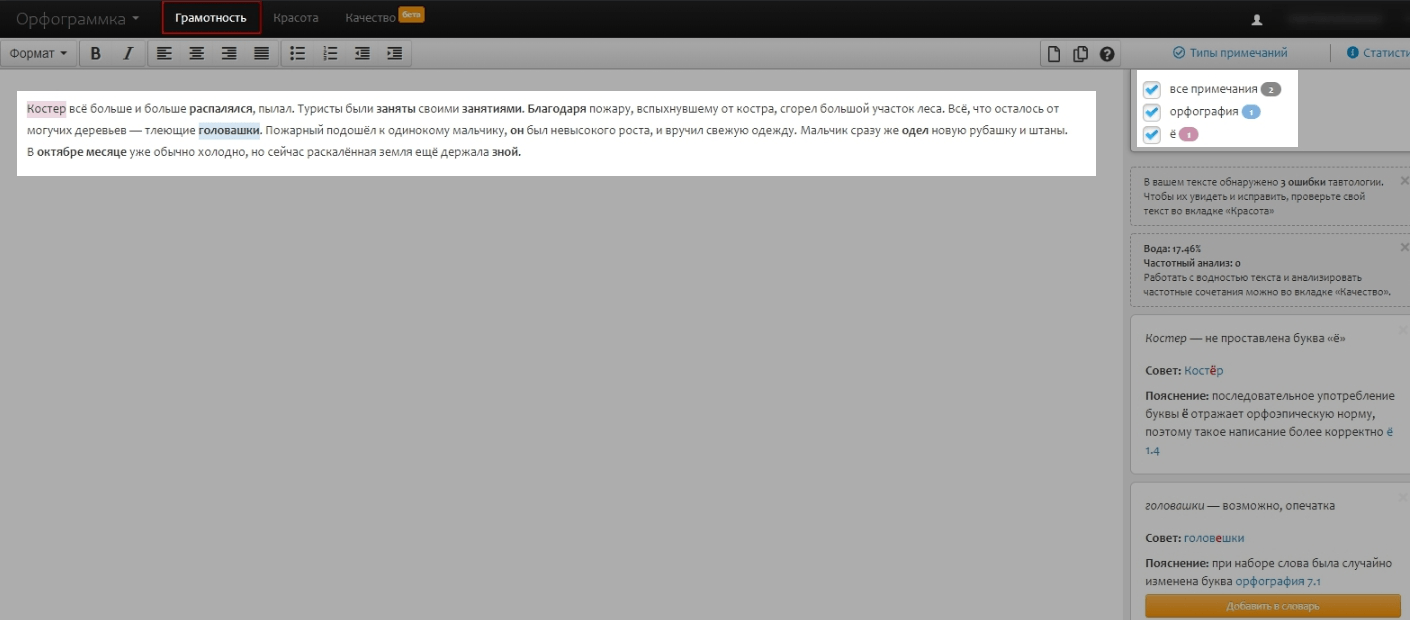

- Сервисы поиска и исправления ошибок в тексте

- 4. Орфограммка

- 5. Текст.ру

- 6. LanguageTool

- 7. Тургенев

- 8. Главред

- Небольшой тест

- Выводы

Лексическая ошибка — это нарушение норм употребления слов, когда слова в предложении не согласуются по смыслу, стилистике или происхождению. Чаще всего такие ошибки связаны с неразграничением паронимов (например, представить/предоставить должность), синонимов (мне было печально/грустно) и близких по значению слов (обратно/снова прочитать книгу).

В среднем лексикон человека составляет 6000 слов. Причины их неправильного употребления часто кроются в отсутствии конкретного слова в активном словарном запасе автора или банальной невнимательности. Сегодня мы рассмотрим на примерах распространённые лексические ошибки в текстах на сайтах и приведём парочку полезных ресурсов. А в конце статьи желающие смогут пройти небольшую тестовую проверку на знание правил написания некоторых слов русского языка.

Примеры распространённых лексических ошибок

На изображении ниже представлены основные виды лексических речевых ошибок в русском языке и их типичные примеры.

Теперь разберём детальнее самые популярные из них.

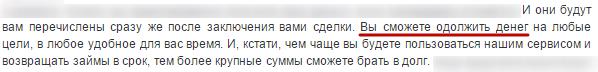

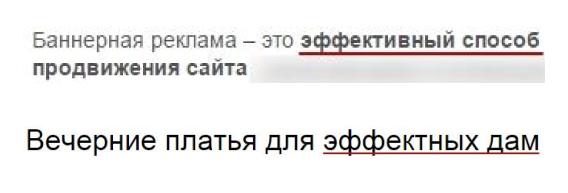

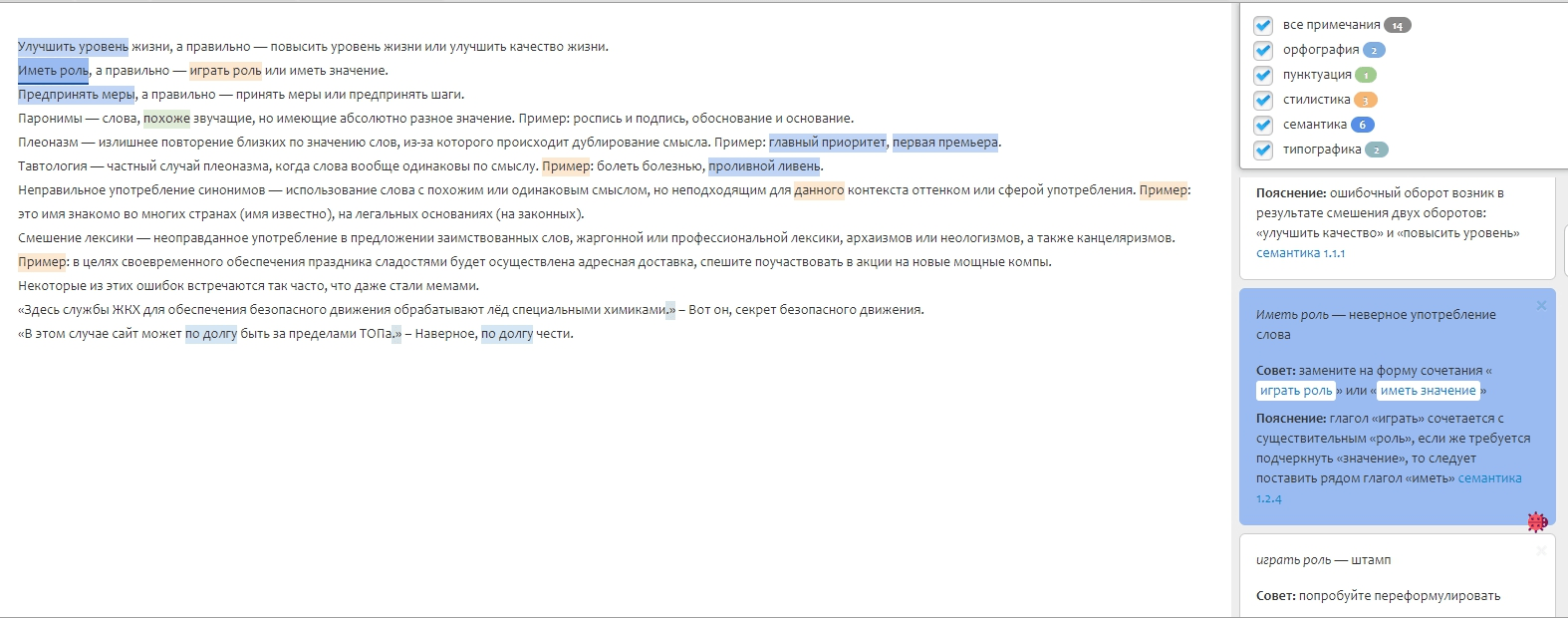

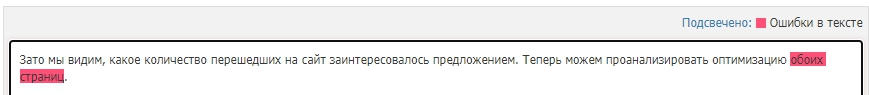

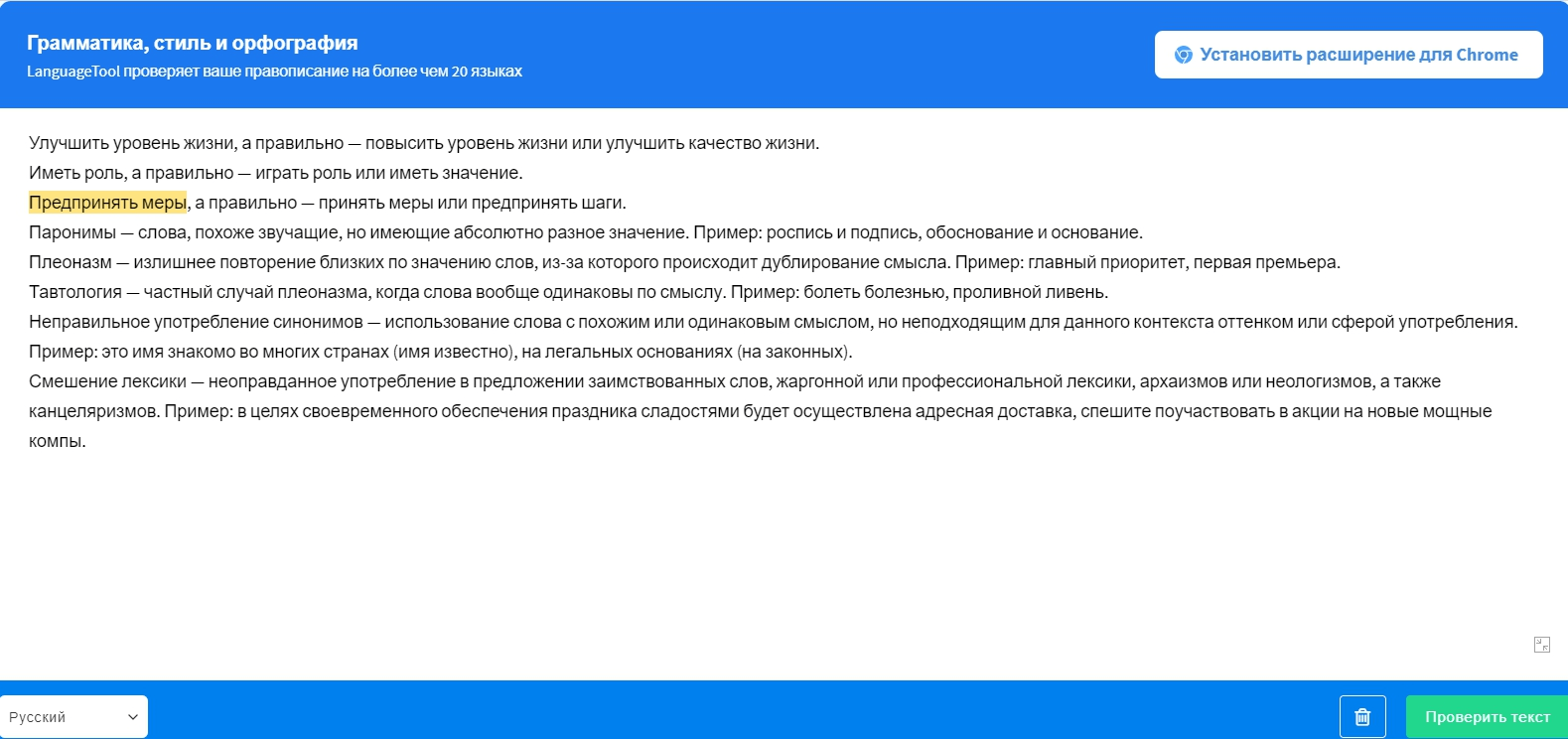

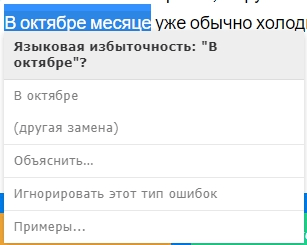

Нарушение лексической сочетаемости слов

Русский язык богат на слова и словосочетания со схожими значениями, в которых легко запутаться. Употребление одного компонента в составе другой фразы и приводит к речевым ошибкам, связанным с нарушением лексической сочетаемости слов.

Типичным примером таких ошибок являются фразы:

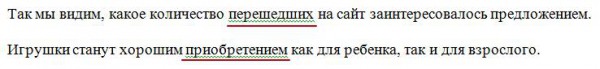

- Улучшить уровень жизни, а правильно — повысить уровень жизни или улучшить качество жизни.

- Иметь роль, а правильно — играть роль или иметь значение.

- Предпринять меры, а правильно — принять меры или предпринять шаги.

Что касается практики, то часто на сайтах интернет-магазинов можно встретить словосочетания, значение которых противоречит общей логике повествования. Приведём несколько примеров:

- Слово «прейскурант» уже содержит понятие стоимости услуг, слово «цен» лишнее.

![]()

- Глагол «одолжить» обозначает «дать в долг», а не «занять».

- Цены могут быть низкими или высокими, товары – дорогими или дешёвыми.

![]()

- «Изобрести» – это открыть то, чего не было ранее. Употреблять это слово следует лишь для обозначения чего-либо нового.

Ошибки в похожих словах

Один из самых частых типов лексических речевых ошибок — неправильное употребление похожих по смыслу или звучанию слов. Среди них встречаются:

- Паронимы — слова, похоже звучащие, но имеющие абсолютно разное значение. Пример: роспись и подпись, обоснование и основание.

- Плеоназм — избыточное повторение близких по значению слов, из-за которого происходит дублирование смысла. Пример: главный приоритет, первая премьера.

- Тавтология — частный случай плеоназма, когда слова вообще одинаковы по смыслу. Пример: болеть болезнью, проливной ливень.

- Неправильное употребление синонимов — использование слова с похожим или одинаковым смыслом, но неподходящим для данного контекста оттенком или сферой употребления. Пример: это имя знакомо во многих странах (имя известно), на легальных основаниях (на законных).

- Смешение лексики — неоправданное употребление в предложении заимствованных слов, жаргонной или профессиональной лексики, архаизмов или неологизмов, а также канцеляризмов. Пример: в целях своевременного обеспечения праздника сладостями будет осуществлена адресная доставка, спешите поучаствовать в акции на новые мощные компы.

Некоторые из этих нарушений встречаются так часто, что даже стали мемами.

- Одна из самых распространённых пар – слова «одеть» и «надеть».

Не запутаться помогает поговорка «Надевают одежду, одевают Надежду»: одевать правильно кого-то, а надевать – что-то.

Неправильно:

Правильно:

- Неправильное употребление также часто встречается в паре «эффектный/эффективный».

«Эффектный» – производящий впечатление, а «эффективный» – приводящий к нужному результату.

Неправильно:

Правильно:

Ошибки в словах, выражающих отношение друг к другу