Травматический шок

Травматический шок – это патологическое состояние, которое возникает вследствие кровопотери и болевого синдрома при травме и представляет серьезную угрозу для жизни пациента. Вне зависимости от причины развития всегда проявляется одними и теми же симптомами. Патология диагностируется на основании клинических признаков. Необходима срочная остановка кровотечения, обезболивание и немедленная доставка пациента в стационар. Лечение травматического шока проводится в условиях реанимационного отделения и включает в себя комплекс мер для компенсации возникших нарушений. Прогноз зависит от тяжести и фазы шока, а также от тяжести вызвавшей его травмы.

Общие сведения

Травматический шок – тяжелое состояние, представляющее собой реакцию организма на острую травму, сопровождающуюся выраженной кровопотерей и интенсивным болевым синдромом. Обычно развивается сразу после травмы и является непосредственной реакцией на повреждение, но при определенных условиях (дополнительной травматизации) может возникнуть и через некоторое время (4-36 часов). Является состоянием, представляющим угрозу для жизни больного, и требует срочного лечения в условиях реанимационного отделения.

Причины

Травматический шок развивается при всех видах тяжелых травм, вне зависимости от их причины, локализации и механизма повреждения. Его причиной могут стать ножевые и огнестрельные ранения, падения с высоты, автомобильные аварии, техногенные и природные катастрофы, несчастные случаи на производстве и т. д. Кроме обширных ран с повреждением мягких тканей и кровеносных сосудов, а также открытых и закрытых переломов крупных костей (особенно множественных и сопровождающихся повреждением артерий) травматический шок могут вызывать обширные ожоги и отморожения, которые сопровождаются значительной потерей плазмы.

В основе развития травматического шока лежит массивная кровопотеря, выраженный болевой синдром, нарушение функции жизненно важных органов и психический стресс, обусловленный острой травмой. При этом потеря крови играет ведущую роль, а влияние остальных факторов может существенно различаться. Так, при повреждении чувствительных зон (промежности и шеи) возрастает влияние болевого фактора, а при травме грудной клетки состояние больного усугубляется нарушением функции дыхания и обеспечения организма кислородом.

Патогенез

Пусковой механизм травматического шока в значительной степени связан с централизацией кровообращения – состоянием, когда организм направляет кровь к жизненно важным органам (легким, сердцу, печени, мозгу и т.д.), отводя ее от менее важных органов и тканей (мышц, кожи, жировой клетчатки). Мозг получает сигналы о нехватке крови и реагирует на них, стимулируя надпочечники выбрасывать адреналин и норадреналин. Эти гормоны действуют на периферические сосуды, заставляя их сужаться. В результате кровь оттекает от конечностей и ее становится достаточно для работы жизненно важных органов.

Спустя некоторое время механизм начинает давать сбои. Из-за отсутствия кислорода периферические сосуды расширяются, поэтому кровь оттекает от жизненно важных органов. При этом из-за нарушений тканевого обмена стенки периферических сосудов перестают реагировать на сигналы нервной системы и действие гормонов, поэтому повторного сужения сосудов не происходит, и «периферия» превращается в депо крови. Из-за недостаточного объема крови нарушается работа сердца, что еще больше усугубляет нарушения кровообращения. Падает артериальное давление. При значительном снижении АД нарушается нормальная работа почек, а чуть позже – печени и кишечной стенки. Из стенки кишок в кровь выбрасываются токсины. Ситуация усугубляется из-за возникновения многочисленных очагов омертвевших без кислорода тканей и грубого нарушения обмена веществ.

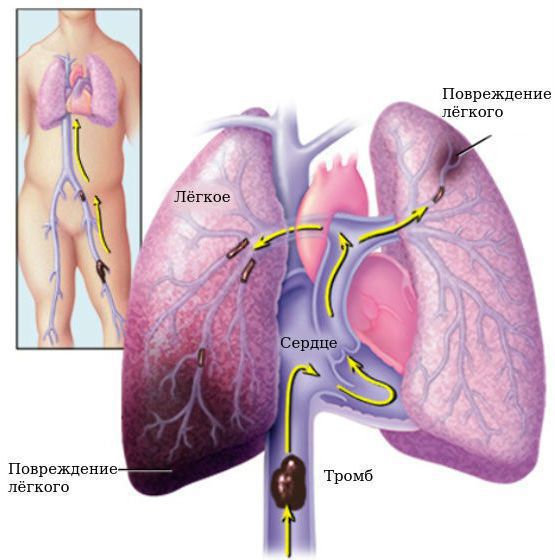

Из-за спазма и повышения свертываемости крови часть мелких сосудов закупоривается тромбами. Это становится причиной развития ДВС-синдрома (синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания), при котором свертывание крови сначала замедляется, а затем практически исчезает. При ДВС-синдроме может возобновиться кровотечение в месте травмы, возникает патологическая кровоточивость, появляются множественные мелкие кровоизлияния в кожу и внутренние органы. Все перечисленное приводит к прогрессирующему ухудшению состояния больного и становится причиной летального исхода.

Классификация

Существует несколько классификаций травматического шока в зависимости от причин его развития. Так, во многих российских руководствах по травматологии и ортопедии выделяют хирургический шок, эндотоксиновый шок, шок вследствие раздробления, ожога, действия ударной воздушной волны и наложения жгута. Широко используется классификация В.К. Кулагина, согласно которой существуют следующие виды травматического шока:

- Раневой травматический шок (возникающий вследствие механической травмы). В зависимости от локализации повреждения делится на висцеральный, пульмональный, церебральный, при травме конечностей, при множественной травме, при сдавлении мягких тканей.

- Операционный травматический шок.

- Геморрагический травматический шок (развивающийся при внутренних и наружных кровотечениях).

- Смешанный травматический шок.

Вне зависимости от причин возникновения травматический шок протекает в две фазы: эректильная (организм пытается компенсировать возникшие нарушения) и торпидная (компенсационные возможности истощаются). С учетом тяжести состояния больного в торпидной фазе выделяют 4 степени шока:

- I (легкая). Пациент бледен, иногда немного заторможен. Сознание ясное. Рефлексы снижены. Одышка, пульс до 100 уд/мин.

- II (средней тяжести). Пациент вялый, заторможенный. Пульс около 140 уд /мин.

- III (тяжелая). Сознание сохранено, возможность восприятия окружающего мира утрачена. Кожа землисто-серая, губы, нос и кончики пальцев синюшны. Липкий пот. Пульс около 160 уд/мин.

- IV (предагония и агония). Сознание отсутствует, пульс не определяется.

Симптомы травматического шока

В эректильной фазе пациент возбужден, жалуется на боль, может кричать или стонать. Он тревожен и испуган. Нередко наблюдается агрессия, сопротивление обследованию и лечению. Кожа бледная, артериальное давление немного повышено. Отмечается тахикардия, тахипноэ (учащение дыхания), дрожание конечностей или мелкие подергивания отдельных мышц. Глаза блестят, зрачки расширены, взгляд беспокойный. Кожа покрыта холодным липким потом. Пульс ритмичный, температура тела нормальная или немного повышенная. На этой стадии организм еще компенсирует возникшие нарушения. Грубые нарушения деятельности внутренних органов отсутствуют, ДВС-синдрома нет.

С наступлением торпидной фазы травматического шока пациент становится апатичным, вялым, сонливым и депрессивным. Несмотря на то, что боль в этот период не уменьшается, больной перестает или почти перестает о ней сигнализировать. Он больше не кричит и не жалуется, может лежать безмолвно, тихо постанывая, или вовсе потерять сознание. Реакция отсутствует даже при манипуляциях в области повреждения. Артериальное давление постепенно снижается, а частота сердечных сокращений увеличивается. Пульс на периферических артериях ослабевает, становится нитевидным, а затем перестает определяться.

Глаза больного тусклые, запавшие, зрачки расширенные, взгляд неподвижный, под глазами тени. Отмечается выраженная бледность кожных покровов, цианотичность слизистых, губ, носа и кончиков пальцев. Кожа сухая и холодная, упругость тканей снижена. Черты лица заострены, носогубные складки сглажены. Температура тела нормальная или пониженная (возможно также повышение температуры из-за раневой инфекции). Пациента бьет озноб даже в теплом помещении. Нередко наблюдаются судороги, непроизвольное выделение кала и мочи.

Выявляются симптомы интоксикации. Больной мучается от жажды, язык обложен, губы запекшиеся, сухие. Может наблюдаться тошнота, а в тяжелых случаях даже рвота. Из-за прогрессирующего нарушения работы почек количество мочи уменьшается даже при обильном питье. Моча темная, концентрированная, при тяжелом шоке возможна анурия (полное отсутствие мочи).

Диагностика

Травматический шок диагностируют при выявлении соответствующей симптоматики, наличии свежей травмы или другой возможной причины возникновения данной патологии. Для оценки состояния пострадавшего производят периодические измерения пульса и артериального давления, назначают лабораторные исследования. Перечень диагностических процедур определяется патологическим состоянием, вызвавшим развитие травматического шока.

Лечение травматического шока

На этапе первой помощи необходимо провести временную остановку кровотечения (жгут, тугая повязка), восстановить проходимость дыхательных путей, выполнить обезболивание и иммобилизацию, а также предупредить переохлаждение. Перемещать больного следует очень осторожно, чтобы не допустить повторной травматизации.

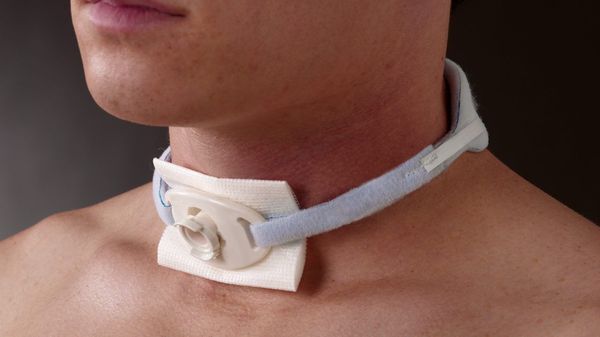

В стационаре на начальном этапе реаниматологи-анестезиологи осуществляют переливание солевых (лактасол, раствор Рингера) и коллоидных (реополиглюкин, полиглюкин, желатиноль и т. д.) растворов. После определения резуса и группы крови продолжают переливание указанных растворов в сочетании с кровью и плазмой. Обеспечивают адекватное дыхание, используя воздуховоды, оксигенотерапию, интубацию трахеи или ИВЛ. Продолжают обезболивание. Выполняют катетеризацию мочевого пузыря для точного определения количества мочи.

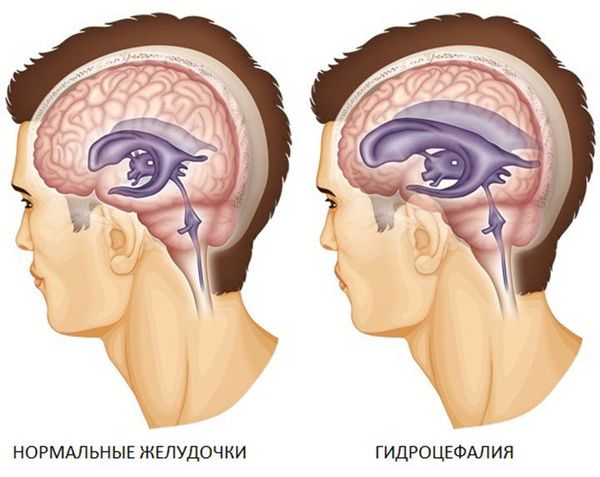

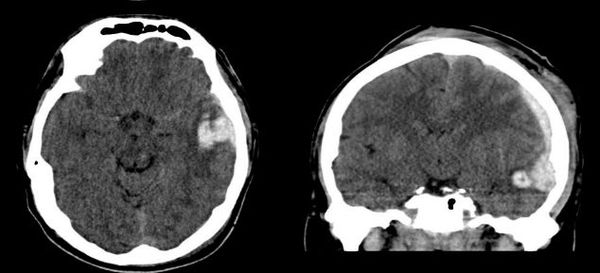

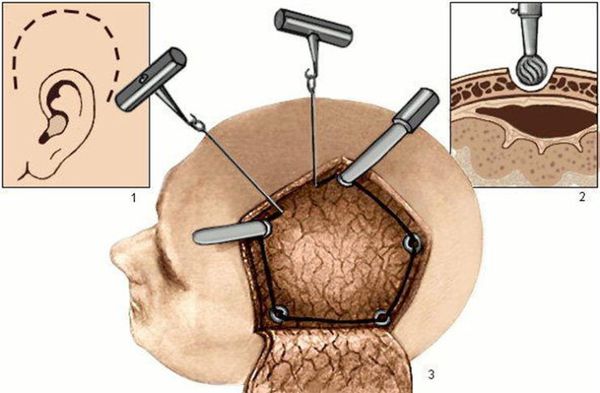

Оперативные вмешательства проводят по жизненным показаниям в объеме, необходимом для сохранения жизнедеятельности и предотвращения дальнейшего усугубления шока. Осуществляют остановку кровотечения и обработку ран, блокаду и иммобилизацию переломов, устранение пневмоторакса и т. д. Назначают гормонотерапию, и дегидратацию, применяют препараты для борьбы с гипоксией головного мозга, корректируют обменные нарушения.

|

Литература 1. Травматический шок / Воронин Н.И., Борозда И.В., Воронцов В.И. — 2010 2. Травматический шок. Учебно-методическое пособие для врачей / Унжаков В.В., Несвидомов П.Н., Федорчук М.М., Швецов Б.Н., Калинкина М.А. — 2006 3. Травматический шок / под ред. Нигуляну В.И. — 1988 4. Экстренная помощь в медицинской практике / Ожильви К. и др. — 1987 |

Код МКБ-10 T79.4 |

Травматический шок — лечение в Москве

Роза Исмаиловна Ягудина, д. ф. н., проф., зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики и зав. лабораторией фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Евгения Евгеньевна Аринина, к. м. н., ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

В настоящее время травматизм, особенно когда начинается весенний гололед, является одной из основных причин нетрудоспособности, инвалидности и смертности, в связи с чем имеет большое социально-экономическое значение.

Травмы сопровождают человека всю жизнь. Среди всего количества выездов бригад СМП почти 30% связаны с несчастными случаями. Уровень травматизма в Российской Федерации составляет 8730,3 случая на 100 тыс. взрослого населения, то есть ежегодно на 100 человек приходится в среднем около 9 травм.

Термин травма (от греч. trаuma — рана) обозначает нарушение целостности тканей и органов в результате воздействия факторов внешней среды.

Существует несколько классификаций травм. Одна из них делит травмы по времени их возникновения на острые и хронические.

Наличие или отсутствие повреждения целостности кожного покрова делит травмы на открытые и закрытые.

Любая травма сопровождается кровотечением или отеком с развитием местного воспаления и с возможным последующим некрозом тканей. Тяжелые и множественные травмы, как правило, сопровождаются травматическим шоком и очень опасны для жизни.

Топ-лист травм

Самыми распространенными в мире являются следующие виды механических травм: ушиб, растяжение, вывих, разрыв связок, мышц и сухожилий, а также перелом кости. Среди них лидирующую позицию, бесспорно, занимает ушиб: ни один человек не может утверждать, что ни разу в жизни не получал такую травму.

Ушибы: отличительные особенности и лечение

Ушиб – это закрытое механическое повреждение тканей и органов тела без видимого нарушения наружных покровов, возникающее при ударе тупым предметом с относительно малой кинетической энергией или со значительной ударной поверхностью. Ушиб иногда сопутствует другим повреждениям (перелому и др.).

Как правило, ушиб сопровождается разрывом мелких сосудов с последующим кровоизлиянием, развивающимся вследствие нарушения целостности подкожной клетчатки. Клиническая картина ушиба зависит от механизма травмы, силы и места приложения травмирующего агента, возраста и состояния пострадавшего. Чаще всего встречаются наружные ушибы незащищенных участков тела – головы, конечностей (особенно у детей).

Ушиб поверхностных мягких тканей всегда сопровождается отеком места повреждения в результате пропитывания кожи лимфой, кровью и развивающимся местным асептическим воспалением. Величина отека зависит от степени выраженности нарушения подкожной клетчатки в месте ушиба. В области свода черепа слой клетчатки незначительный, в связи с чем отек здесь обычно небольшой, а на лице даже при относительно слабом ушибе развивается массивный отек.

Ушиб, как правило, сопровождается болевым синдромом различной интенсивности. Так, при ушибах крупных нервов и их окончаний боль всегда резкая, простреливающая. Сама гематома может развиваться на месте ушиба как через несколько минут, так и через несколько часов и даже суток, что определяется глубиной травмы. Цвет гематомы зависит от давности травмы: свежая имеет багрово-синюшный цвет, через 3–4 дня она становится сине-желтой, а на 5–6-е сутки – желтой. Ушибы туловища и конечностей (плечо, бедро) сопровождаются напряженными гематомами, распирающими болями, иногда с поверхностным онемением. При ушибе сустава наблюдается выраженный отек, иногда развивается гемартроз. Значительное скопление крови или синовиальной жидкости в суставе является показанием для пункции.

При легком ушибе мелкие кровоизлияния и отек рассасываются самостоятельно в течение нескольких дней. Степень ушибов головного и спинного мозга должна оцениваться неврологом или нейрохирургом.

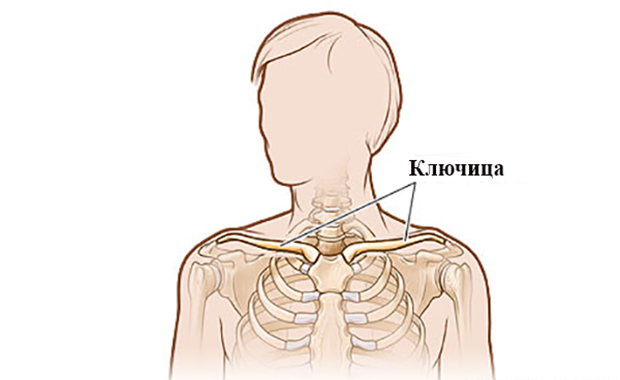

Разрывы и растяжения

Растяжение и разрыв – закрытое повреждение сумочно‑связочного аппарата сустава без нарушения его анатомической непрерывности, касающееся всех эластичных структур тела человека. Выделяют растяжение связок сустава, мышц и сухожилий. Как правило, само растяжение возникает в результате движений, не свойственных данному суставу или превышающих их по силе и направлению и сопровождается временным расхождением суставных поверхностей за пределы их физиологической нормы, превышающим допустимую эластичность и прочность тканей. Чаще всего травмируются связки коленного и голеностопного суставов, реже — локтевого, плечевого и ключично-акромиального суставов.

Клиническая картина растяжения – резкая боль в момент травмы, увеличение объема сустава (кровоизлияние в параартикулярные ткани), нарушение функции сустава. Растяжение, как и ушиб, может сопровождаться гемартрозом. При физикальном обследовании выявляют резкую болезненность поврежденной связки, иногда – нефизиологичную подвижность сустава. В некоторых случаях сразу после растяжения сустав или конечность еще функционируют, но через некоторое время появляется интенсивная постоянная боль, ограничивающая подвижность.

Выделяют 3 степени растяжения связок:

I – простое растяжение связок без анатомического повреждения коллагеновых волокон, с умеренной болезненностью и небольшим отеком мягких тканей.

II – частичный разрыв связки, с выраженной болезненностью, быстрым кровоизлиянием в мягкие ткани, гемартрозом, отеком и нарушением функции сустава.

III – полный разрыв связки, с очень сильной болью (иногда с треском в момент получения травмы), кровоизлиянием в окружающую сустав клетчатку, гемартрозом, ярко выраженным отеком, резким нарушением функции сустава с изменением оси конечности.

Вывих сустава: лечение и признаки

Вывих – это стойкое смещение суставных концов костей за пределы их нормальной подвижности, часто сопровождающееся разрывом капсулы, связок и выходом суставного конца кости из суставной сумки. Вывихи могут быть приобретенными (травматические, привычные и др.) и врожденными. По степени смещения одной суставной поверхности по отношению к другой выделяют полные и неполные вывихи, или подвывихи, – сохранение частичного соприкосновения суставных поверхностей. Травматические вывихи, в свою очередь, делятся на свежие (до трех дней), несвежие (до трех недель) и застарелые (более трех недель).

Вывихи, как правило, сопровождаются повреждениями мышц: разрывами целых мышц или отдельных мышечных волокон, растяжением одних и расслаблением других с резким нарушением мышечного синергизма. Также возможны внесуставные переломы.

В момент вывиха обычно раздается характерный звук, напоминающий хлопок. При физикальном осмотре отмечается припухлость, резкая боль, деформация конечности, ее неестественное положение, затруднение и ограничение движения в суставе и конечности. Сопутствующая бледность и онемение свидетельствуют о повреждении нервов и сосудов. При пальпации определяют место и степень смещения суставного конца кости и характерный признак сопротивления (после прекращения физического воздействия на конечность она занимает исходное положение).

После устранения вывиха конечность фиксируют в среднефизиологическом положении. Это благоприятствует покою мышц, постепенному восстановлению их тонуса, заживлению капсулы. Продолжительность фиксации сустава зависит от его анатомо‑физиологических особенностей. Функциональное лечение вывихов начинают с иммобилизации с последующим проведением реабилитационных мероприятий.

NB! Заниматься вправлением вывиха без специалиста не рекомендуется!

Переломы костей: лечение и симптомы

Перелом – нарушение целостности кости при внезапном воздействии силы, превосходящей упругость костной ткани и приложенной как непосредственно в месте повреждения, так и вдали от него. При переломах практически всегда возникает повреждение прилегающих к кости мышечных волокон, окружающих сосудов, нервов. При нарушении целости кожи под воздействием травмирующего предмета или острого обломка кости образуется открытый перелом. Если целость кожи не нарушена, то перелом называют закрытым. Наиболее частыми являются переломы длинных костей конечностей (плеча, предплечья, бедра, голени). Основные признаки перелома – хруст костей в момент травмы, быстро развивающаяся опухоль на месте повреждения, неестественная деформация поврежденного места, болезненные ощущения при осторожном ощупывании, невозможность движения поврежденной конечности. Однако окончательный диагноз обычно устанавливают только после рентгенографических исследований, поэтому главной задачей при переломах является предотвращение ухудшения самочувствия пострадавшего до момента оказания ему медицинской помощи.

NB! В отличие от ушиба, при переломе функция конечности нарушается в момент травмы (исключение составляют неполные переломы – трещины).

Первая помощь при переломах заключается в транспортной (временной) иммобилизации места повреждения. Основной вид транспортной иммобилизации конечностей – шинирование (шины Крамера, Дитерихса, шина медицинская пневматическая). Стандартные транспортные шины могут быть как сложной конструкции, так и простой – сделанные из проволоки или фанеры, но фабричного изготовления (их применяют исключительно медработники – персонал машины скорой помощи и др.).

В случаях доврачебной помощи можно использовать импровизированные шины – из фанеры, твердого картона, отрезков тонких досок, палок, пучков прутьев и т. п. При отсутствии подходящих подручных средств поврежденную руку можно фиксировать к туловищу косынкой или краем одежды (рубашкой, полой пиджака), а ногу прибинтовать к здоровой ноге. Также необходимо производить фиксацию не менее двух суставов, расположенных выше и ниже поврежденной области, – для полного исключения подвижности поврежденного участка. Транспортная иммобилизация обездвиживает сломанную кость или вывихнутый сустав, уменьшает боль и предотвращает дальнейшее развитие травмы, поэтому ее необходимо производить как можно раньше. Иногда шины накладывают поверх одежды и обуви. Если нет бинтов, то шину можно фиксировать лентой, галстуком или любым эластичным материалом: главное – повязка не должна быть слишком тугой и препятствовать кровообращению. В холодное время года, в целях предупреждения резкого охлаждения или отморожения, конечность с наложенной шиной накрывают теплыми вещами.

При наличии открытой раны при переломе сначала накладывается асептическая повязка, и только после этого осуществляется иммобилизация. Также целесообразно прикладывать холод к области раны и всего пораженного сегмента. Давящую повязку пострадавшему с открытым переломом должны накладывать 2 человека – один из них фиксирует поврежденную конечность, осуществляя ее тягу по оси, а другой закрепляет повязку (обязательно на обнаженное тело). Поверх стерильной или лекарственной салфетки на кровоточащую рану помещают несколько сложенных стерильных салфеток или стерильный свернутый бинт, с помощью которого придавливают кровоточащие ткани. Каждый тур бинта накладывается с равномерным, достаточно большим усилием. Не допускается перетяжка конечности отдельными турами бинта (это может привести к нарушению кровообращения в ней). Чувство онемения, мурашки, синюшность пальцев – это признаки сдавления кровеносных сосудов, а также нарушения кровообращения. В этих случаях бинт разрезают или заменяют, а шину накладывают вновь. При длительном сдавлении развивается crush-syndrome, или «миоренальный синдром» (синдром длительного сдавления). В этом случае, помимо вышеописанных симптомов, появляется боль, затем развивается шок. Эти симптомы уменьшаются через 1–3 часа, но затем вновь усиливаются при освобождении конечности. Отдельно выделяют синдром позиционного сдавления, который развивается у людей длительно находящихся в одном и том же положении, при этом отдельные части тела сдавливаются своим же телом (при алкогольном, наркотическом отравлениях и т. д).

При открытом переломе также показано введение противостолбнячной сыворотки в соответствии с инструкцией. Хорошая транспортная иммобилизация препятствует увеличению смещения отломков, уменьшает болезненность при перевозке пострадавшего, и, следовательно, снижается возможность возникновения травматического шока, особенно при переломе бедра.

NB! При подозрении на перелом транспортировка пострадавшего даже на короткое расстояние без иммобилизации недопустима!

Симптомы при переломах

Повреждение позвоночника – боль в спине, ногах, деформация позвоночника, повышенная чувствительность в местах повреждения, онемение и паралич конечностей. Если нет никаких симптомов (при наличии явной травмы), то, скорее всего, пострадавший находится в шоке (возбуждение, учащение дыхания и пульса, рвота и потеря сознания). Компрессионные переломы тел позвонков возникают в основном при падении на ноги, ягодицы и при форсированном сгибании туловища. При падении вниз головой повреждаются шейные и верхнегрудные позвонки. При падении на ноги и ягодицы повреждаются преимущественно тела поясничных и нижнегрудных позвонков. Клинически компрессионные переломы проявляются постоянными болями в области повреждения, ограничением подвижности в позвоночнике, болезненностью при надавливании по оси позвоночника, напряжением мышц в месте повреждения с иррадиацией в живот, затруднением дыхания. Парезы, параличи и нарушение функции тазовых органов наблюдаются в основном при переломах тел позвонков со смещением.

NB! При подозрении на травму позвоночника пострадавшего нельзя перемещать самостоятельно (движение головы, шеи, спины может вызвать или усилить паралич и т. д.).

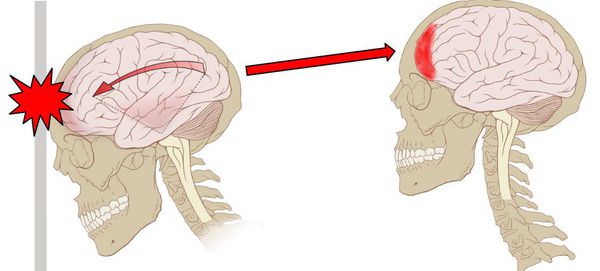

Черепно-мозговая травма – головная боль, шум в ушах, головокружение, тошнота, рвота, возможна потеря сознания и памяти. В таких случаях необходима экстренная специализированная медицинская помощь.

Перелом костей таза – боль в месте повреждения, умеренная припухлость и кровоподтек, появляющийся на второй день после травмы, положительный симптом «прилипшей пятки».

Лечение травм

Лечение всех видов травм имеет практически одинаковый алгоритм помощи. Прежде всего, это так называемая доврачебная помощь:

- охлаждение пораженного участка;

- обезболивающая терапия (при необходимости);

- локальная противовоспалительная и рассасывающая терапия;

- иммобилизация (при необходимости);

- транспортировка пострадавшего в специализированное медицинское учреждение (при необходимости).

Специализированная медицинская помощь при травмах включает в себя: хирургическую обработку ран (если имеются), противостолбнячную вакцинацию, обезболивающую и антимикробную терапию, наложение гипсовой повязки, хирургическое вмешательство. Чаще других на различных этапах оказания помощи при травмах используется группа нестероидных противовоспалительных препаратов. В таблице 1 представлена классификация нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) по МНН, применяющихся как системно, так и локально.

Таблица 1. Классификация НПВП по химической структуре

Также при различных видах травм широко используются противовоспалительные и рассасывающие мази, гели и настойки, содержащие вещества растительного и животного происхождения (конский каштан, троксерутин, мелиссовое и эвкалиптовое масла, камфора, свиной жир, скипидар, ментол, метилсалицилат, рутозид, карбомер 940, динатрия ЭДТА, бензалкония хлорид, лидокаин, гепарин, кислоты кашалотового жира). Их применение позволяет значительно сократить сроки лечения за счет уменьшения отека, местного воспаления и улучшения местного периферического кровообращения в пораженных участках.

Даже самая маленькая на первый взгляд травма может иметь серьезные осложнения. Поэтому при малейшем подозрении на вывих, перелом и другую тяжелую травму необходимо срочно обратиться за помощью в специализированное медицинское учреждение.

Три желанья без золотой ошибки, фольги

1. Лично я считаю, что те выступающие, которые будут

выступать, будут говорить о деле.

1. Я считаю, что те, кто еще не выступал, — скажут о деле.

*

Я и лично — близкие по значению слова, плеоназм.

Выступающие и выступать — однокоренные слова, тавтология.

Повторение глагола: будут. Можно подумать, что они сначала

будут выступать, и лишь потом, когда закончатся выступления

— будут говорить о деле, при чем только между собой.

Следует заметить, что более правильная речь потеряла

эмоциональный настрой, рассчитанный на внушение или

заметную или быструю реакции, а также «содержит» призыв

образовать контроль согласных среди публики. скажут

наконец о деле, будут говорить о деле.

2. В своем ответном слове выступавший подчеркнул: «Лично

мне вдвойне приятно получать награды, когда они вручаются

при широкой аудитории людей».

Глагол подчеркнул можно и заменить. Особо подчеркнул.

Следует выделить словосочетания на предмет лексической

сочетаемости: свое ответное слово, широкая аудитория

людей.

Можно посмотреть употребление прилагательного широкий в

словаре синонимов:

1. просторный: свободный, обо одежде — широкий, не

стесняющий движений, о слишком широкой — мешковатый,

балахонистый (разг.)

2. размашистый: широкий, о шаге — размашистый.

Аудитория, публика, зрители, слушатели, аудитория,

посетители.

Думаю, что словосочетание без уточнения «широкая

аудитория» подходит.

Лично мне вдвойне приятно

получить хороший приз. хорошо и неожиданно,

не-похоже на каприз, карниз.

*В ответном слове выступающий подчеркнул, что ему «вдвойне

приятней получать награды, когда их вручают при широкой

аудитории».

3. Андрей вернулся назад и, энергично жестикулируя руками,

громко воскликнул: «Кто из соперников будет вашим основным

конкурентом?»

Андрей вернулся, (Андрей неожиданно вернулся).

Энергично жестикулируя. Можно жестикулировать только

руками, для лица это мимика, для ног — позы: нога на ногу и др.

Конкурентом.

Андрей неожиданно вернулся и взволнованно, энергично

жестикулируя, спросил громко: «Кто из соперников способен?»

. Что собственно могло случится за такое короткое время?

Отчего у него трясутся руки.

4. От непогашенной сигареты возникло пламя загорания

бумажной макулатуры, что и стало источником пожара.

От непогашенной сигареты произошло возгорание макулатуры,

что и стало причиной пожара.

5. Загрязнение атмосферного воздуха — животрепещущая и

актуальная проблема нашего современного века.

Загрязнение воздуха — одна из животрепещущих проблем и

актуальная проблема нашего века.

6. На уроках русского языка ученики учатся находить в целом

тексте речевые формы, которые учитель учит их находить.

ученики учатся, однокоренные слова, тавтология,

На уроке русского языка

учитель, педагог, преподаватель. учит «брать в рассуждение»

речевые формы и помогает учащимся их находить в тексте.

На уроках русского языка преподаватель обучает учащихся

находить в тексте речевые формы.

7. Его поэзия имеет в своей основе живые переживания

жизнелюбивого поэта.

Повторение буквы «ж» — жизнь, как (настойчивое, не

настоявшееся, настоявшееся как — основа) проявление любви

к жизни: жизнь, жизнь, жизнь!

Использование лексического средства. Жизнелюб, оптимист,

экстраверт.

Альтернатива — жизнелюб, пессимист, экстраверт.

8. Помещение таких больных в обычные больничные

отделения для незаразных заболеваний строго воспрещается.

Размещение таких больных

в больничные отделения, стационары

в больничных отделениях для, для — воспрещается,

запрещено.

Размещение больных с заразными заболеваниями

Размещение в обычном стационаре больных с заразными

заболеваниями запрещено.

Размещение больных с заразными заболеваниями в обычном

стационаре запрещено.

9. Герой целеустремленно стремится к своей намеченной цели.

целеустремленно стремится, тавтология — однокоренные слова

намеченной цели, поставленной задаче

целеустремленно, целенаправленно

стремится, тянуться, тяготеть, влечься.

Герой целеустремленно рвется к своей намеченной цели.

10. Наружная внешность героини достаточно привлекательна.

Наружная и внешность — плеоназм, слова близкие по смыслу.

Повторная передача одной и той же мысли — наружно,

внешность.

Внешность героини достаточно привлекательна.

(Внешность Анны Карениной досточно привлекательна. но

есть что-то ужасающее в ее прелести). Прелестны, прелестны

и руки, и ноги!

Достаточно привлекательна, чтобы соблазнить неумеху.

*И потом, автор отказывает героине в потребности развивать

внутренний мир, пытаясь опередить «ее состоявшуюся

наружность». А можно ли отказать даме?

11. Наша страна, которая еще недавно была передовым

авангардом всемирного движения за мир, не может

урегулировать кровопролитие на Северном Кавказе.

авангард, передовой отряд

«Речевые ошибки действуют в ущерб активности».

Наша страна, недавно являясь миру авангардом движения за

мир, не смогла прекратить кровопролитие на Северном

Кавказе.

12. Беседа, которую мы с вами провели, подошла к своему

завершающему концу.

Кульминация подошла к завершению сюжета. Картина маслом.

Беседа подходила к кульминации. свернулся и объявил

конец(Каа).

Беседу, которую мы с вами провели, подходит к своему концу.

Беседа, которую мы с вами провели, подошла к

завершающему этапу. «Последний этап». «Картина маслом».

Наша беседа подошла к заключающему концу.

Информационное сообщение

вечерняя серенада

травматическое повреждение

травма и повреждение

хронометраж времени, времен

патриот своей родины

патриот своей страны

Нарушения лексических норм, связанные с речевой избыточностью

К неточности высказывания приводит речевая избыточность, которая связана с двумя речевыми ошибками – тавтологией и плеоназмом.

Тавтология (греч. tauto ‘то же самое’ + logos ‘слово’) как речевая ошибка понимается двояко:

1) немотивированное повторение в предложении однокоренных слов.

Выехать нам не удалось, потому что начался проливнойливень.

Следует отметить следующие особенности произведения.

К недостаткам пособия можно отнести недостаточное количество иллюстративного материала.

Традиционные экономические теории традиционно учитывали только низшие потребности.

Мы перед принятием решительных решений.

Наклей эту наклейку на стекло своего автомобиля!

2) повторение сказанного другими словами, не вносящее ничего нового (тождесловие). Авторские слова – это слова автора.

Плеоназм (греч. pleonasmos ‘излишество’) – это многословие, возникающее в результате употребления в одной фразе слов с близким лексическим значением

Часто встречаются следующие сочетания слов, которые следует.считать плеоназмами:

прейскурант цен (прейскурант – это список цен);

странный парадокс (парадокс – это и есть странное явление, мнение, расходящееся с общепринятыми мнениями);

свободная вакансия (вакансия – это свободная, незамещенная должность); каждая минута времени (минута всегда связана с понятием времени); в апреле месяце (в слове апрель уже заключено понятие месяца); промышленная индустрия (индустрия – это то же, что промышленность); отступить назад (отступить – отойти, отодвинуться назад);

впервые знакомиться (знакомиться означает именно первую встречу). Избыточными будут считаться и такие сочетания:

Существуют два способа исправления ошибок, связанных с речевой избыточность:

1) удаление лишнего слова, сокращение высказывания.

На последней сессии городского собрания депутаты обсудили вновь принятые новые законы (тавтология) – На последней сессии городского собрания депутаты обсудили вновь принятые законы.

В сентябре месяце планируется оснастить предприятие новой техникой (плеоназм: сентябрь предполагает понятие месяца) – В сентябре планируется оснастить предприятие новой техникой.

2) замена лишнего слова, изменение фразы.

Студенческая биржа труда была сформирована в форме отдельного подразделения, действующего при университете (тавтология) – Студенческая биржа труда была сформирована в виде отдельного подразделения, действующего при университете.

Ученые и инженеры призваны двигать вперед научно-технический прогресс (плеоназм: прогресс – это и есть движение вперед) – Ученые, инженеры, рационализаторы, изобретатели призваны содействовать научно-техническому прогрессу.

Однако встречаются случаи, когда повтор однокоренных слов или слов с близким лексическим значением мотивирован задачами речи, поэтому не будет считаться речевой ошибкой:

1) в художественной речи с целью повышения выразительности:

— лексический повтор как стилистическое средство: И ближе, ближе все звучал грузинки голос молодой (М. Лермонтов);

— градация, построенная на синонимах: Осенью ковыльные степи совершенно изменяются и получают свой особенный, самобытный, ни с чем не сходный вид (С. Т. Аксаков);

2) в официально-деловой речи с целью достижения точности и однозначности высказывания: В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации (из ст. 68 Конституции РФ);

3) в устойчивых выражениях фольклорного и разговорного характера: знать не знаю, ведать не ведаю.

4) в случаях отсутствия возможности синонимической замены (это вынужденная тавтология): словарь иностранных слов.

Плеоназмы

Плеоназм — это речевое излишество, употребление сочетания слов, в котором смысл одного слова уже заложен в значении другого. Плеоназм в русском языке — это лексическая ошибка.

В письменной и разговорной речи незнание точного значения слова, особенно заимствованного русским языком, часто сопровождается допущением лексических ошибок, одной из которых является плеоназм. В лингвистике этот термин восходит к греческому слову pleonasmos, что буквально значит «переизбыток».

Что такое плеоназм в русском языке

В разных сферах нашей жизнедеятельности нам часто встречается словосочетание «сервисное обслуживание». Его употребляют для обозначения качественного обслуживания. Давайте задумаемся, насколько правомерно объединяются эти слова с точки зрения лексических норм русского литературного языка?

Прилагательное «сервисное» образовано от слова «сервис», заимствованного из английского языка, в котором service значит «бытовое обслуживание».

Значит, значение слова «сервисный» уже входит в семантику русского слова «обслуживание» и является лишним в этой паре лексем.

Рассмотрим словосочетание «меню блюд». Французское слово «меню» обозначает «подбор блюд для завтрака, обеда и т. д.», а также «лист с перечнем предлагаемых блюд, напитков в ресторане, кафе, столовой». И в этом сочетании слов допущена речевая ошибка — плеоназм.

Как видим, эта ошибка возникает тогда, когда говорящий или пишущий не вникает в значение слов или не знает точного их значения и вкрапляет в свою речь лишние с точки зрения смысла слова.

Определение

Укажем, какое определение этой речевой ошибке дает Википедия.

Таким образом, плеоназм — это более широкое понятие, которое включает не только употребление отдельных лишних слов, а целых оборотов речи и даже фраз, которые можно упростить или изъять из текста вообще.

Примеры плеоназмов

Чаще всего указанной речевой ошибкой страдают сочетания прилагательных с существительными, причем значение прилагательного дублирует смысл определяемого им слова:

В качестве главного слова в сочетании выступает глагол, в значении которого уже заложен смысл лишнего слова:

- упасть вниз;

- подпрыгнуть вверх;

- впервые познакомиться;

- вернуться обратно;

- сжать кулак;

- импортировать из-за рубежа;

- госпитализировать в стационар;

- предупредить заранее.

Плеоназм и тавтология. Отличия

В лексикологии разновидностью плеоназма считается тавтология (греч. tauto «то же самое» + logos «слово»).

Тавтология — это непреднамеренное употребление однокоренных слов в словосочетании или в одной фразе, а также необоснованный повтор одного и того же слова.

Все спортсмены должны сгруппироваться в небольшие группы по трое.

Ему надо прыгнуть прыжок прямо сейчас.

Петр озадачил всех сотрудников этой трудной задачей .

Авторская речь — это речь автора .

Исходя из того, что в плеоназме дублируется смысл языковых единиц, составляющих словосочетание, но лексемы не являются однокоренными, можно утверждать, что плеоназм — это скрытая смысловая тавтология.

Наше совместное сотрудничество было плодотворным.

Сотрудничество — это действие, работа вместе, участие в общем деле.

Плеоназм создается в речи, когда другим словом обозначается одно и то же понятие, уже названное лексемой, составляющей с ним сочетание или фразу.

Тавтология же является речевой ошибкой, где явно употребляются однокоренные слова, создающие излишний назойливый повтор лексем с одинаковым или похожим смыслом. С этой точки зрения тавтология — это открытое языковое излишество в речи.

Примеры тавтологии

- спросить вопрос;

- заработанная зарплата;

- проливной ливень;

- звонок звонит;

- дымится дымом;

- вновь возобновить;

- городской градоначальник.

Тавтология бывает оправдана только в текстах, написанных в официально-деловом или научном стиле, где повтор одного и того же слова необходим по смыслу высказывания.

Размещение недоброкачественной рекламы с данным содержанием в данном месте данным способом запрещено законодательством страны.

В отличие от плеоназма в поэтическом языке тавтология используется как один из видов повторов, усиливающих эмоциональность и выразительность речи. Повторяются либо однородные по своему звучанию и по смыслу слова (греет — погревает, веет — повевает), либо повторяются слова, разные по звучанию, но близкие по смыслу (знает — ведает, плачет — тужит, море-океан, тоска-печаль).

Если в рифме повторяется одно и то же слово в изменённом его значении, такую рифму называют тавтологической:

Вот на берег вышли гости,

Царь Салтан зовёт их в гости.

А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане

Словарик плеоназмов

| А | |

| автоматический рефлекс | акватория водных объектов |

| активная деятельность | антагонистическая борьба |

| ареал обитания | ароматные духи |

| арсенал оружия | атмосферный воздух |

| Б | |

| бесполезно пропадает | бесплатный подарок |

| бестселлер продаж | биография жизни |

| большое и видное место | большое человеческое спасибо |

| бывший экс — чемпион | букет цветов |

| В | |

| взаимоотношения между супругами | взаимный диалог |

| водная акватория | возобновиться вновь |

| ведущий лидер | вернуться назад |

| взлетать вверх | видел своими глазами |

| визуальное изображение | всенародный референдум |

| VIP -персона | возвращаться обратно |

| воспоминания о былом | в конечном итоге |

| внутренний интерьер | впервые дебютировал |

| впервые знакомиться | впереди лидирует |

| временная отсрочка | все и каждый |

| выплаченная (заработная) плата | |

| Г | |

| героический подвиг | гибель человеческих жертв |

| гигантский/огромный исполин | главная суть |

| главный лейтмотив | главный приоритет |

| гнусная ложь | голубая синева |

| госпитализация в больницу | |

| Д | |

| депиляция волос | демобилизоваться из армии |

| действия и поступки (одно слово лишнее) действующий акт | движущий лейтмотив |

| долгий и продолжительный (одно лишнее) дополнительный бонус | дополнительный овертайм |

| другая альтернатива | |

| Е | |

| единогласный консенсус | |

| Ж | |

| жестикулировал руками | живут скучной жизнью |

| З | |

| заданные данные | заведомая клевета |

| заезжий гастарбайтер | злоупотребление пьянством/алкоголизмом/наркоманией |

| занудный и скучный (одно слово лишнее) | захватывающий триллер |

| И | |

| избитая банальность | изобиловал большим количеством |

| имеет место быть | импортировать из-за рубежа |

| инкриминировать вину | интервал перерыва |

| интерактивное взаимодействие | информационное сообщение |

| исключительно эксклюзивный | истинная подоплёка |

| истинная правда | истинная реальность |

| IT — технологии | |

| К | |

| карательная репрессия | кивнул головой |

| коллега по работе/по профессии | коммуникативное общение |

| консенсус мнений | короткое мгновение |

| коррективы и поправки (одно слово лишнее) | крайне экстремистский |

| краткое резюме | круглосуточный нон – стоп |

| Л | |

| ладони рук | ледяной айсберг |

| линия ЛЭП | лично я |

| лицо в анфас | локальные места |

| М | |

| маршрут движения | международный интернационализм |

| мемориальный памятник | меню блюд |

| местный абориген | мёртвый труп |

| молодая девушка | молодой юноша |

| монументальный памятник | морально — этический (одно слово лишнее) |

| моргнул глазами | молчаливая пауза |

| моя автобиография | мизерные мелочи |

| минус три градуса мороза ниже нуля | минута времени |

| мимика лица | мужественный и смелый (одно слово лишнее) |

| Н | |

| на высоком профессиональном уровне | наглядно демонстрировать |

| надо закончить/завершить начатую работу | наиболее оптимальный |

| на сегодняшний день = на сегодня | наследие прошлого |

| народный фольклор | на удивление странно |

| начальные азы | негодовать от возмущения |

| незаконные бандформирования | неиспользованные резервы |

| необоснованные выдумки | необычный феномен |

| немного приоткрыть | неподтверждённые слухи |

| неприятно резать слух | нервный тик |

| неустойчивый дисбаланс | ностальгия по тебе |

| ностальгия по родине | |

| О | |

| объединённый союз | объединиться воедино |

| огромная махина | осколок сломанной (вещи) |

| онлайн – вебинары в Интернете | опытно – экспериментальный (одно лишнее) |

| опытный эксперт | основной лейтмотив |

| отара овец | ответная контратака |

| ответная реакция | отступать назад |

| очень крохотный | |

| П | |

| памятный сувенир | патриот родины |

| первая премьера | пережиток прошлого |

| период времени | пернатые птицы |

| перманентное постоянство | перспектива на будущее |

| печатная пресса | письменное делопроизводство |

| повторить снова | подводный дайвинг |

| подняться вверх по… | повседневная обыденность |

| пожилой старик | полное право |

| полный карт-бланш | полностью уничтожен |

| по направлению к (место) | планы на будущее |

| помог и поспособствовал (одно слово лишнее) | по моему личному мнению |

| популярный шлягер | посетить/побывать с визитом |

| поступательное движение вперед | предварительное планирование |

| предварительная предоплата | предварительный анонс |

| предчувствовать заранее | предупредить заранее |

| прейскурант цен, тарифов | приснилось во сне |

| производство работ | простаивать без дела |

| проливной ливень | промышленная индустрия |

| прошлый опыт | полный аншлаг |

| полное фиаско | попытка покушения |

| популярный шлягер | потрясающий шок |

| почтовая корреспонденция | путеводная нить Ариадны |

| пять рублей (любой другой вариант) денег | |

| Р | |

| равная половина | рассказчик рассказывал (другой глагол) |

| реальная действительность | революционный переворот |

| регистрационный учет | реорганизация организации |

| рыбная уха | |

| С | |

| самовольный прогул | самое ближайшее время |

| самое выгоднейшее | саммит на высшем уровне |

| самый лучший | сатирическая карикатура |

| свободная вакансия | секретный шпион |

| сенсорный датчик | сервисная служба |

| сервисные услуги | сжатый кулак |

| СD — диск | система СИ |

| система GPS | скоростной экспресс |

| скриншот с экрана монитора | смешивать вместе |

| SMS — сообщение | совместная встреча |

| совместное соглашение | совместное сотрудничество |

| соединить воедино | спуститься вниз по … |

| странный парадокс | страсть к графомании |

| строгое табу | суеверная вера |

| существенная разница | счёт на оплату |

| Т | |

| так, например (одно слово лишнее) | тайный аноним |

| тем не менее, однако (одно слово лишнее) | темнокожая негритянка |

| тестовые испытания | тёмный мрак |

| толпа людей | только лишь (одно из слов лишнее) |

| топтать ногами | травматическое повреждение |

| тридцать человек строителей (и другие варианты) | трудоустройство на работу |

| торжественная церемония инаугурации | |

| У | |

| увидеть своими глазами | увидеть собственными глазами |

| уже имеющийся | уже существовал |

| умножить во много раз | услышать своими ушами |

| упал вниз | установленный факт |

| устойчивая стабилизация | утренний рассвет |

| Ф | |

| финальный конец | форсирует ускоренными темпами |

| Х | |

| храбрый герой | хронометраж времени |

| Ц | |

| целиком и полностью (одно лишнее) | ценные сокровища |

| цейтнот времени | |

| Ч | |

| человеческое общество | человеческое спасибо |

| честолюбивые амбиции | чрезвычайно громадный |

| Ш | |

| шоу – показ (одно слово лишнее) | |

| Э | |

| экспонаты выставки | эмоциональные чувства |

| энергичная деятельность | эпицентр событий |

| Ю | |

| юная молодёжь | |

| Я | |

| я знаю, что | январь (и любой другой) месяц |

Видео «ПЛЕОНАЗМ. ЕГЭ по русскому языку. Как исправить лексическую ошибку?»

источники:

http://mydocx.ru/10-85172.html

http://russkiiyazyk.ru/kultura-rechi/pleonazm.html

Авторы: Antonio Pinto, Daniela Berritto, Anna Russo, Federica Riccitiello, Martina Caruso, Maria Paola Belfiore, Vito Roberto Papapietro, Marina Carotti, Fabio Pinto, Andrea Giovagnoni, Luigia Romano, Roberto Grassi

Содержание:

- Спектр переломов у взрослых, которые могут быть пропущены на простых рентгенограммах

- Переломы шейного отдела

- Переломы грудопоясничного отдела

- Переломы верхних конечностей

- Переломы тазового кольца и нижних конечностей

- Причины ошибок в диагностике переломов в экстренной обстановке

Вступление

Диагностические ошибки возможны во всех областях медицины и радиология не застрахована от этого явления и имеет ряд отличительных черт, связанных как с присущими данной дисциплине характеристиками, так и с ее последними разработками.

В недавнем обзоре закрытых исков о злоупотреблениях служебным положением в Соединенных Штатах, радиология была шестой по частоте специальностью, несмотря на то, что на нее приходилось менее 5% врачей в Соединенных Штатах. Почти 3 из 4 исков против диагностов-радиологов ссылаются на ошибки в интерпретации, приводящие к пропущенному диагнозу.

Основная причина диагностической ошибки в отделении неотложной помощи – это неправильная интерпретация рентгенограмм: большинство диагнозов, пропущенных на рентгенограмме – это переломы.

Данный описательный обзор направлен на то, чтобы выделить:

- спектр переломов у взрослых, которые могут быть пропущены на обычных рентгенограммах

- причины ошибок в диагностике переломов в условиях неотложной помощи

- ключевые элементы, позволяющие снизить вероятность ошибочного диагноза переломов.

Спектр переломов у взрослых, которые могут быть пропущены на простых рентгенограммах

Переломы шейного отдела

Стандартная рентгенографическая оценка шейного отдела позвоночника обычно состоит из поперечных, переднезадних снимков и изображений с открытым ртом, дополненных в некоторых центрах косой визуализацией. В нескольких отчетах сделан вывод о том, что стандартная простая рентгенография ненадежна для выявления повреждений шейного отдела позвоночника и может пропустить >50% всех переломов шейного отдела позвоночника. Более того, ложноотрицательная интерпретация стандартных рентгенограмм обычно включает следующие травмы:

- перелом поперечного отростка С1 без смещения с распространением латерально

- перелом зубовидного отростка оси III типа;

- изолированный несмещенный перелом поперечного отростка и пластинки С7

- перелом пластинки С6

- изолированный перелом переднего отростка С1

Качество простого рентгенографического исследования имеет первостепенное значение для выявления травмы шейного отдела позвоночника. Предотвращение артефактов имеет первостепенное значение при обнаружении тонких, минимально смещенных костных травм. Более того, вид сбоку – самая важная рентгенограмма. Поскольку почти половина всех травм шейного отдела позвоночника затрагивает C6 и C7, необходимо увидеть шейно-грудной переход, дополненный дополнительными ракурсами визуализации (вид пловца или косой).

Роль визуализации у пациентов с подозрением на травматическое повреждение позвоночника значительно возросла с появлением все более сложных аппаратных средств и методов визуализации. Критерии приемлемости Американской коллегии радиологов (ACR) при подозрении на травму позвоночника в 2009 г. рекомендуют аксиальную мультидетекторную компьютерную томографию (MDCT) с сагиттальной и корональной мультиплоскостными перестройками в качестве основного метода визуализации по сравнению с рентгенографией для пациентов, у которых визуализация невозможа.

Хорошо известно, что МДКТ более чувствительна, чем рентгенография, при диагностике переломов шейного отдела. МДКТ оценивает позвоночник быстрее, чем несколько портативных рентгеновских аппаратов у постели больного, охватывая весь позвоночник, как правило, с адекватной экспозицией (особенно по сравнению с рентгенограммами шейно-грудного перехода) и позволяет преобразовывать данные в наборы данных 2D и 3D, которые улучшают диагностику и понимание анатомии аномалии по сравнению с перекрывающимися костными структурами, отображаемыми рентгенологически.

Кроме того, МДКТ с внутривенным контрастным веществом позволяет оценить артериальную сосудистую сеть шеи одновременно с оценкой анатомии шейного отдела позвоночника.

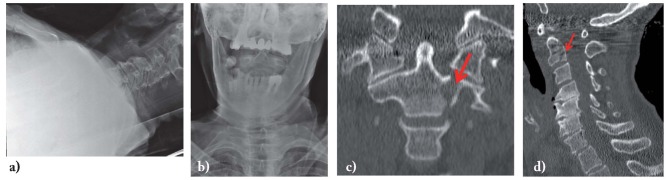

Рисунок 1: Поперечные рентгенограммы шейного отдела позвоночника в боковом положении(а) и при открытом рту (b). Пропущенный диагноз: перелом тела С2 позвонка, выявленный при последующем обследовании КТ (c – корональная реконструкция, красная стрелка; d – сагиттальная реконструкция, красная стрелка)

Торако-поясничные переломы

Переломы грудопоясничного отдела позвоночника встречаются у 4–18% пострадавших от тупой травмы и часто связаны с серьезными одновременными травмами головы, груди, живота, таза и конечностей. Обычные рентгенограммы сохраняют важную роль в качестве исходного метода визуализации при исследовании травмы грудопоясничного отдела позвоночника вне контекста политравмы. Они недорогие, легко доступны и воспроизводимы.

Обычно в положении лежа выполняются два ракурса (переднезадний и боковой), чтобы свести к минимуму движения пациента. Однако незаметные травмы трудно оценить. Повреждения мягких тканей являются следствием нарушений выравнивания костей, а не визуализируются самостоятельно.

Рентгенография грудной клетки для оценки грудного отдела позвоночника сопряжена с трудностями.

Частота пропущенных повреждений позвоночника, по-видимому, наиболее высока среди пациентов с конкордантными повреждениями полых внутренних органов. Переломы поперечного отростка, из которых только 60% идентифицируются с помощью традиционной рентгенографии, могут быть связаны с переломами тела позвонка примерно у 10% пациентов.

В одном исследовании 12,7% переломов поясничного отдела позвоночника были пропущены рентгенологически у пациентов с множественной травмой. В том же исследовании также было выявлено 23,2% случаев пропуска переломов поясницы, основанных исключительно на стандартных трансаксиальных КТ-изображениях брюшной и тазовой областей, что подчеркивает важность изображений с высоким разрешением и многоплоскостных преобразований.

Пациенты, перенесшие острый перелом позвоночника после травматического события, испытывают повреждение как костей, так и мягких тканей. После положительной рентгенограммы будет выполнено поперечное сечение с помощью КТ и, вероятно, МРТ для оценки полной степени травмы. Отрицательная рентгенограмма будет рассматриваться в клиническом контексте, и может потребоваться дальнейшая визуализация в зависимости от истории болезни, клинического обследования и оценки риска травмы.

Переломы верхних конечностей

Роль рентгенограмм в оценке пациентов с травмой верхних конечностей хорошо известна, они играют важную роль наряду с историей болезни и физикальным обследованием.

Травмы грудинно-ключичного сустава являются результатом действия прямых или косвенных сил, обычно возникающих в обстановке высокоэнергетической травмы (например, автомобильной аварии или падения с высоты) и контактных видов спорта (например, регби, борьбы или футбола). Медиальный аспект грудино-ключичного сустава обычно является мишенью для травм, связанных с прямой травмой, тогда как силы, действующие вдоль переднебоковой или переднемедиальной сторон плеча, могут косвенно повредить сустав. Из-за того, что этот тип травм может возникать при высокоэнергетической травме, грудно-ключичные вывихи могут быть пропущены на рентгенограммах по нескольким причинам, включая перекрытие костей и мягких тканей вокруг суставов, в то время как другие более очевидные и, возможно, более серьезные травмы будут выявлены.

Переломы лопатки часто являются результатом высокоэнергетической травмы, когда на лопатку действует прямая сила. Переломы лопатки – редкие травмы, на их долю приходится менее 1% всех переломов и 5% всех переломов плеча.

Сочетание сложной геометрии, затемнения соседних структур и редкости переломов усложняет распознавание перелома лопатки. Ключом к этому диагнозу является систематический обзор различных частей лопатки на каждом из доступных рентгенографических изображений.

Задние вывихи плеча встречаются гораздо реже, чем передние вывихи (1,1 против 23,9 случаев на 100 000 населения в год), но гораздо чаще ошибочно диагностируются при первичном обращении (до 79% случаев). Задержка с диагностикой заднего вывиха может привести к стойкой боли, снижению функции и суставно-плечевому остеоартрозу. Подмышечная проекция или транскапулярная Y-проекция обязательны для оценки сустава и исключения смещения.

Диагноз перелома большого бугорка затруднен только на основании клинических данных. Визуализирующая оценка пациента с травмой плеча обычно состоит из переднезаднего внутреннего и внешнего видов, Y-проекции лопатки и подмышечной области травмированной конечности. Тщательная оценка большой бугристости на переднезадних наружных рентгенограммах является ключом к постановке этого диагноза, особенно если перелом не смещен или смещен лишь незначительно. Профиль бугристости дает рентгенологу лучшую возможность оценить степень смещения. Несмотря на то, что это хорошо известная клиническая сущность, изолированные переломы больших бугорков обычно не учитываются. Огава и его коллеги сообщили о серии, в которой 58 из 99 плеч (59%) с подтвержденным изолированным переломом большой бугристости изначально не были замечены.

Большинство переломов локтя у взрослых пациентов – это переломы головки и шейки лучевой кости, составляющие примерно от 33% до 50% переломов локтя, около половины из которых не смещены. В результате их легко пропустить, что может привести к увеличению заболеваемости пациентов. Недавнее исследование, оценивающее значение КТ в обнаружении скрытых переломов локтя, показало, что у 12,8% пациентов с положительным тестом на разгибание локтя и нормальной рентгенограммой были переломы на КТ. Поскольку одни только передние и боковые рентгенограммы согнутой стороны имеют высокий уровень пропущенного перелома локтя при острой травме, особое внимание было уделено получению дополнительных изображений, в том числе внутренних и внешних косых, а также лучевой проекции головки и шейки.

Переломы дистального отдела лучевой кости являются наиболее частыми переломами скелета и составляют примерно 1 из каждых 6 острых переломов в условиях неотложной помощи.

При острой травме стандартная серия рентгенографических исследований запястья включает в себя задне-переднюю, боковую и пронационную косую проекцию. Хотя большинство переломов дистального отдела лучевой кости несложно идентифицировать, переломы без смещения, особенно лучевого шиловидного отростка, иногда являются исключением.

Переломы запястья – это частые повреждения скелетной системы, которые могут стать проблемой при диагностике в отделениях неотложной помощи. Обычная рентгенография – это первый метод выбора при диагностике этих травматических поражений. Восемь костей разной формы и сложная трехмерная взаимосвязь друг с другом в области запястья могут быть облаком для обнаружения некоторых скрытых переломов с помощью обычной рентгенографии. Наложение анатомических структур, неоптимальное расположение и техника, а также отсутствие и / или неоптимальное сотрудничество пациента в условиях неотложной помощи – это факторы, которые также могут ограничивать простую рентгенографию.

Перелом ладьевидной кости обычно наблюдается у молодых активных пациентов и является результатом сочетания осевых сил и сил гиперэкстензии на запястье. Местоположение перелома и степень смещения играют важную роль в лечении пациента и его исходе. Поскольку до 20% переломов ладьевидной кости скрыты рентгенологически, постановка диагноза часто откладывается, что приводит к увеличению частоты аваскулярного некроза, нарушения сращения и несращение. Важно оценить ладьевидную кость на всех рентгенограммах. Дополнительный обзор ладьевидной кости показан, если уровень подозрения высок, но первоначальные рентгенограммы отрицательны. Пациентам с отрицательными рентгенограммами, но с высоким показателем подозрения, рекомендуются контрольные рентгенограммы через 7-10 дней, потому что линия перелома будет более очевидной после реакции заживления. Из-за последствий пропущенного перелома следует настоятельно рассмотреть возможность использования МРТ при подозрении на рентгенологически скрытый перелом ладьевидной кости.

Сломанный крючок хамата возникает после прямого удара или отрыва в месте прикрепления транскарпальной связки. Визуализация играет решающую роль в этом сценарии, обычно начиная с задне-переднего, косого и бокового видов запястья. Крючок может быть трудно визуализировать на этих изображениях из-за перекрытия окружающих костей.

Переломы тазового кольца и нижних конечностей

Таз представляет собой кольцевидную структуру, состоящую из парных костей и крестца. Целостность костного кольца сохраняется за счет связок, оценка которых важна для понимания характера травмы и оценки стабильности пораженного гемипельвиса.

Визуализация травмы таза обычно начинается с прикроватной переднезадней рентгенограммы, сделанной в отделении неотложной помощи. Передняя рентгенография – это быстрый метод определения потребности в немедленном вмешательстве и позволяющий заранее спланировать операцию перед компьютерной томографией. В острой ситуации передняя рентгенограмма может идентифицировать большинство травм и обычно достаточна для определения наличия или отсутствия нестабильности тазового кольца, хотя оценка повреждений заднего кольца, таких как переломы крестца, может быть затруднена и часто требует дополнительной визуализации. КТ-изображение с трехмерными реконструкциями с объемной визуализацией – это метод выбора для точного изображения переломов тазового кольца, который по существу устранил необходимость во входных и выходных проекциях.

При травмах часто поражается тазобедренный сустав. Вывихи относительно распространены при высокоэнергетических травмах и чаще возникают у молодых людей. Оценка тазобедренного сустава начинается с адекватных рентгенограмм, которые включают передне-заднюю рентгенограмму таза с сопутствующими видами бедра в прямом и положении лягушачьих лапок. Даже при тщательном обследовании частота рентгенологически скрытых переломов бедра составляет от 4% до 9% у пациентов с болью после травмы. Переломы могут быть пропущены из-за таких факторов, как ошибки восприятия, уровень опыта врача, возраст пациента или интерпретация изображений в стрессовых условиях в отделении неотложной помощи или дежурным радиологом в нерабочее время. Однако перелом может быть просто невозможно обнаружить с помощью рентгенографии, и в 2–9% случаев при рентгенографии сообщалось о пропущенных переломах или подозрении на перелом. Для оценки подозрения на пропущенный перелом бедра обычно выполняется вторичная визуализация с помощью КТ или МРТ.

Переломы шейки бедра, как правило, встречаются у пожилых людей. Наиболее распространены субкапитальные переломы, но их может быть трудно обнаружить, когда бедренная кость повернута наружу или имеется значительное образование остеофитов в результате артрита. Ожирение и остеопения могут еще больше ухудшить и без того сложную рентгенограмму бедра, поэтому требуется тщательный осмотр.

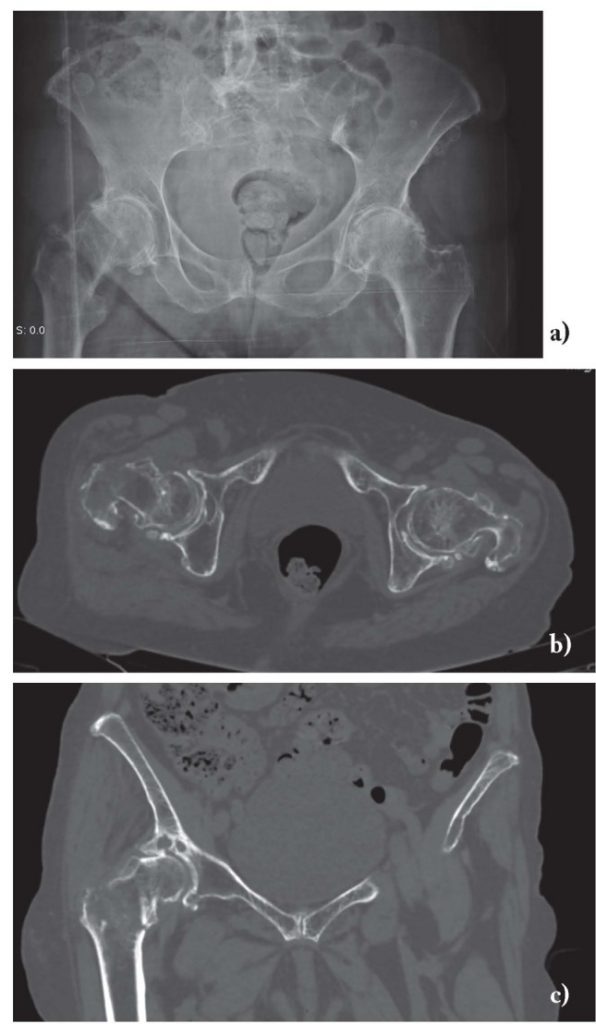

Рисунок 2: Переднезадняя рентгенограмма таза пожилого пациента. Радиолог сообщил об отсутствии перелома и порекомендовал провести компьютерную томографию. Последующая компьютерная томография показала перелом шейки правой бедренной кости.

Многие переломы колена вызваны высокоэнергетической травмой. Отрывные и импакционные переломы могут указывать на наличие патологии основной связки. Поскольку многие из этих переломов незаметны, точное обнаружение этих переломов зависит от знания анатомических областей повышенного риска, а также от тщательного изучения рентгенограмм.

Чрезвычайно распространены травмы голеностопного сустава. Большинство этих травм затрагивают комплекс боковых связок голеностопного сустава, что приводит к часто диагностируемой форме «растяжения связок голеностопного сустава», которая обычно хорошо поддается консервативному лечению. Одной из причин непропорционально тяжелых или продолжительных симптомов явно растянутой лодыжки является пропущенный перелом. Наиболее часто пропущенные переломы, связанные с инверсионным растяжением, – это костно-хрящевые переломы купола таранной кости. Поражения бокового купола чаще всего возникают в средней его трети, проявляются болезненностью передне-боковой части лодыжки и могут быть видны на простой рентгенограмме.

К другим травмам, которые легко не заметить при первоначальной рентгенологической оценке острой травмы голеностопного сустава, относятся:

- боковой отросток таранной кости

- задний отросток таранной кости

- передний отросток пяточной кости

- переломы проксимальной пятой плюсневой кости

- переломы костей малоберцовой кости

Перелом латерального отростка таранной кости вызван либо выворотом голеностопного сустава с тыльным сгибанием, так что боковая поверхность пяточной кости ударяется о нижний край латерального отростка таранной кости, либо иногда инверсией голеностопного сустава. Перелом виден только на проекции лодыжки спереди, и можно предположить, что эпицентр отека мягких тканей дистальнее латеральной лодыжки.

Диагностика переломов Лисфранка и травм Лисфранка является сложной задачей. Рентгенологическое исследование предплюсневого сустава затруднено из-за костного перекрытия.

Хотя вывихи при переломах Лисфранка составляют 0,2% всех переломов, диагноз изначально не устанавливается примерно в 20% случаев. Первоначальные рентгенограммы могут показаться нормальными, но изображения с нагрузкой могут показать подвывих или вывих. После травмы средней предплюсны исходные снимки – это прямая трансмиссия без нагрузки, боковой и внутренний виды под углом (30°).

Важно помнить, что тонкий диастаз может быть пропущен почти в 50% случаев на рентгенограммах без нагрузки. Если есть серьезное клиническое подозрение, необходимы снимки на обеих стопах для сравнения с неповрежденной контралатеральной стопой, чтобы исключить тонкий диастаз или небольшие травмы со смещением.

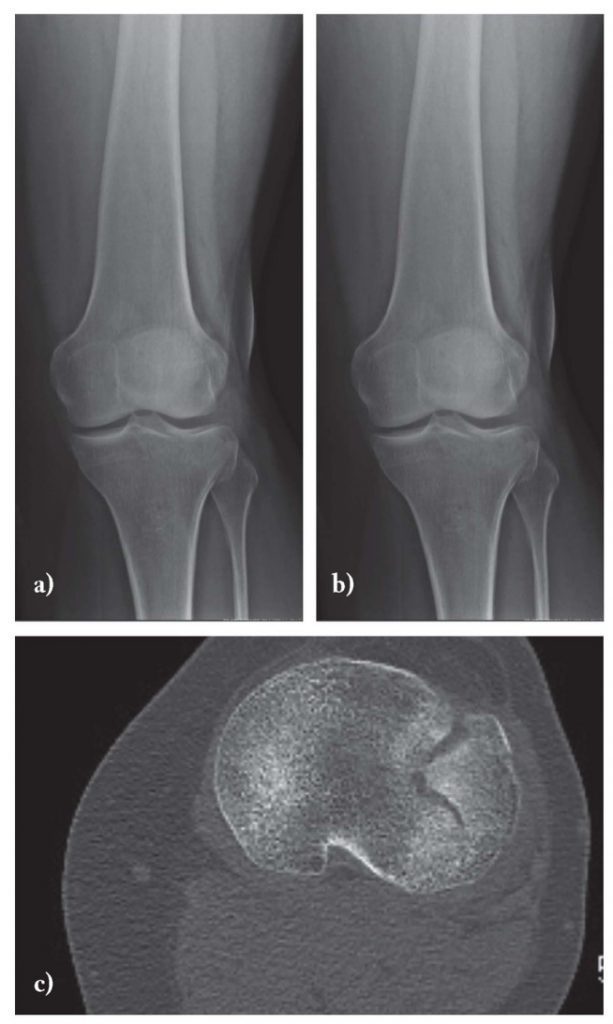

Рисунок 3: Пропущенный диагноз перелома латерального плато колена на рентгенограммах (а и b). Последующая компьютерная томография (c) показала наличие перелома.

Причины ошибки в диагностике переломов в экстренной обстановке

Ошибка представляет собой отклонение от обычной нормы, независимо от того, приводит ли она к какому-либо ущербу. Диагностическая ошибка определяется как упущенный, неправильный или отложенный диагноз, обнаруженный более поздним окончательным тестом или выводом.

Обычно есть четыре основных причины, по которым радиологи подвергаются судебным разбирательствам:

- ошибки наблюдателя

- ошибки в интерпретации

- неспособность предложить подходящую процедуру

- неспособность своевременно и клинически приемлемым образом оказать помощь.

Kundel et al. сообщили о следующих трех разновидностях ошибок наблюдателя:

- ошибка сканирования

- ошибка распознавания

- ошибка принятия решения.

Неспособность радиолога зафиксировать область поражения является ошибкой сканирования. Ошибка распознавания включает фиксацию на области поражения, но не обнаружение поражения.

Другой тип ошибки наблюдателя, которая может способствовать игнорированию поражений – это ошибка удовлетворенности поиском (satisfaction of search – SOS). Ошибка SOS – это следствие того, что внимание радиолога было отвлеченно от поражения из-за бросающейся в глаза, но не связанной с этим находки.

Неспособность поставить диагноз – наиболее частая ошибка, заявленная в исках о врачебной халатности против радиологов, а переломы конечностей являются вторым по частоте пропущенным диагнозом после рака груди.

ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ УХАЖИВАЕТЕ ЗА УЗ-АППАРАТОМ?

Скачайте руководство по уходу прямо сейчас

Скачать PDF

Хотя некоторые пропущенные переломы могут быть связаны с ошибками восприятия, которых можно избежать в ретроспективе, другие связаны с анатомическими, техническими и физиологическими факторами, которые находятся вне контроля радиолога-интерпретатора. Технические факторы, такие как качество изображений и полученных изображений, важны для правильной диагностики наличия переломов скелета: при цифровой рентгенографии недостаточный ток трубки (миллиамперы) приведет к недоэкспонированной рентгенограмме, которая будет иметь меньше информации, чем правильно экспонированная рентгенограмма. Однако, поскольку настройки дисплея могут представлять изображение с ожидаемой шкалой серого, контрастностью и яркостью, рентгенограмма может выглядеть правильно экспонированной.

Источник

Швецова Н.А.

Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области

Ростовцева Г.В.

Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области

Веселкина О.В.

Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области

Экспертные ошибки применения Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека

Авторы:

Клевно В.А., Швецова Н.А., Ростовцева Г.В., Веселкина О.В.

Журнал:

Судебно-медицинская экспертиза. 2012;55(6): 46‑50

Как цитировать:

Клевно В.А., Швецова Н.А., Ростовцева Г.В., Веселкина О.В.

Экспертные ошибки применения Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Судебно-медицинская экспертиза.

2012;55(6):46‑50.

Klevno VA, Shvetsova NA, Rostovtseva GV, Veselkina OV. Errors made by experts when implementing the Medical Criteria for the estimation of the severity of harm to human health. Sudebno-Meditsinskaya Ekspertisa. 2012;55(6):46‑50. (In Russ.).

?>

Цель настоящего исследования — анализ экспертных ошибок применения Медицинских критериев (МК) при определении степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.

Материалом исследования служили сведения из заключений эксперта и актов судебно-медицинского освидетельствования живых лиц на предмет установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, а также данные статистических карт учета применения МК на примере ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» в 2010 г.[1]

Материал и методы

По данным ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», в 2010 г. было произведено 11 180 первичных заключений эксперта и актов судебно-медицинского освидетельствования из общего количества произведенных экспертиз 26 196, что составило 43%, в том числе 2797 случаев тяжкого, 2881 — средней тяжести и 5502 — легкого вреда здоровью. Не проверялись экспертизы и исследования «Без вреда здоровью» и «Повреждения не обнаружены». Что касается тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью, следует еще раз подчеркнуть, что проверке было подвергнуто практически 100% заключений и актов судебно-медицинского освидетельствования.

Подавляющее большинство экспертиз и исследований было проведено с освидетельствованием потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц. Без освидетельствования живых лиц тяжкий и средней тяжести вред здоровью устанавливали по медицинским документам только в 19% случаев, а легкий вред здоровью — в 4%.

Из общего количества произведенных экспертиз только по случаям установления тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (5678) в 74 (1%) случаях выводы эксперта оказались ошибочными, в 33 (0,6%) — вызвали сомнения в правильности применения МК при судебно-медицинском определении степени тяжести вреда здоровью. Из 74 экспертных ошибок в 61 случае ошибочно установлен тяжкий вред и в 13 — средней тяжести вред здоровью вследствие неправильного применения соответствующих пунктов МК.

Из 5502 заключений экспертов, выводы которых содержали квалификацию причиненного вреда как легкого, экспертные ошибки были выявлены только в 20 (0,4%) экспертизах. Вызвали сомнение 54 (1%) заключения.

По данным ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», за 2010 г. было проведено всего 264 комиссионные судебно-медицинские экспертизы, из которых 118 (45%) связаны с определением степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.

Настоящее исследование содержит экспертный анализ 118 заключений комиссионных судебно-медицинских экспертиз в отношении живых лиц по материалам уголовных и гражданских дел, дел об административных правонарушениях, по фактам причинения вреда здоровью с целью определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.

Более чем в 2/3 случаев выводы первичной экспертизы по определению степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, были изменены и дополнены, менее чем в 1/3 случаев — оставлены без изменения, т.е. подтверждены выводы первичной экспертизы. 55 комиссионных судебно-медицинских экспертиз связаны с определением степени утраты общей и профессиональной трудоспособности в целях возмещения вреда, причиненного здоровью человека, в рамках гражданского судопроизводства.

Ни в одном случае мы не встретили применения п. 6.9 МК «Заболевание наркоманией либо токсикоманией» и п. 6.12 МК «Полная утрата профессиональной трудоспособности» при производстве экспертиз, связанных с определением степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, в целях уголовной квалификации.

Результаты и обсуждение

Тяжкий вред здоровью в наших наблюдениях составил 2797 случаев, число экспертных ошибок — 61 (2%). МК, которые были использованы при определении тяжкого вреда здоровью, распределились следующим образом (по убывающей):

— 1851 раз — непосредственно угрожающие жизни (НУЖ), при этом количество допущенных экспертных ошибок с использованием этого перечня МК НУЖ составило 20 (1%) экспертиз;

— 1105 раз — вызвавшие значительную стойкую утрату трудоспособности не менее чем на 1/3 (СУОТ), количество экспертных ошибок с использованием этого перечня МК СУОТ — 36 (3,2%);

— 188 раз — повлекшие исходы и последствия (И/П), количество экспертных ошибок с использованием этого перечня МК И/П — 5 (2,6%);

— 59 раз — угрожающие жизни состояния (УЖС), количество экспертных ошибок с использованием этого перечня МК УЖС — 0;

— 1 раз — полная утрата профессиональной трудоспособности (ПУПТ), количество экспертных ошибок с использованием этого пункта МК — 0.

Число экспертных ошибок применения МК при определении тяжкого вреда здоровью было невелико.

Только в 20 (1%) случаях экспертные ошибки были выявлены при применении МК НУЖ, в 36 (3,2%) — при применении МК СУОТ, в 5 (2,6%) — МК И/П.

Наибольшее число (3,2%) экспертных ошибок приходится на применение МК СУОТ, в перечень которых включены переломы крупных костей и суставов, объединенные в п. 6.11.1 — 6.11.11.

Экспертные ошибки применения МК НУЖ

В 20 (1%) заключениях эксперта с применением МК НУЖ ошибочно были использованы следующие пункты: 6.1.1 — 1 раз, 6.1.2 — 2 раза, 6.1.3 — 2 раза, 6.1.6 — 1 раз, 6.1.7 — 1 раз, 6.1.10 — 6 раз, 6.1.16 — 1 раз, 6.1.18 — 2 раза, 6.1.23 — 3 раза, 6.1.28 — 1 раз.

Пример ошибочного применения п. 6.1.7 МК «вывих одного или нескольких шейных позвонков; травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шейного отдела позвоночника со сдавлением спинного мозга».

Заключение эксперта от 07.08.09 №… Тупая травма шейного отдела позвоночника — кровоподтеки, ссадины на шее, подвывих СI-позвонка. Необоснованно применен п. 6.1.7 МК и, как следствие, ошибочно установлен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, что послужило основанием для назначения комиссионной экспертизы по материалам дела (см. следующий пример).

Заключение эксперта от 25.03.10—19.04.10 № … (экспертиза по материалам уголовного дела № …, возбужденного по подозрению гр-на Г. в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 ч.1 УК РФ против потерпевшего гр-на Д., 50 лет).

Основные вопросы, поставленные на разрешение экспертизы:

Каков механизм образования подвывиха I шейного позвонка и какова степень тяжести вреда, причиненного здоровью гр-на Д., 50 лет, при обстоятельствах, изложенных в постановлении о назначении судебно-медицинской экспертизы?

Краткие обстоятельства дела:

21.02.09 в 15.00 ч на почве личных неприязненных отношений гр-н Г. применил физическую силу к гр-ну Д. 50 лет, в результате чего причинил ему телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков шеи, подвывиха I шейного позвонка, которые согласно заключению эксперта от 07.08.09 №… оценены как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

В ходе предварительного следствия по делу были истребованы и приобщены к материалам уголовного дела медицинские документы на имя гр-на Д., которые вызвали сомнение у органа следствия в правильной квалификации степени тяжести вреда, причиненного гр-ну Д., в связи с чем возникла необходимость в назначении и проведении комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Выводы комиссионной судебно-медицинской экспертизы

Комиссия экспертов, изучив представленные материалы уголовного дела № … по ст. 111 ч.1 УК РФ, медицинские документы на имя гр-на Д., 50 лет, с учетом обстоятельств дела, приходит к следующим выводам:

1. Установленный при рентгенологическом исследовании от 25.02.09 врачом-рентгенологом диагноз «левый ротационный подвывих» не был подтвержден в травматологическом отделении, где проходил лечение гр-н Д. в период с 26.02.09 по 12.03.09, не подтверждается снимками магнитно-резонансной томографии шейного отдела позвоночника от 25.02.09, поэтому не подлежит судебно-медицинской оценке по механизму образования, давности и степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, т.е. комиссия экспертов не подтверждает выводы первичной экспертизы (заключение эксперта от 07.08.09) о причинении гр-ну Д. тяжкого вреда здоровью.

2. По данным амбулаторной карты № … , гр-н Д. находился на больничном листе с 26.02.09 по 21.03.09. Длительное нахождение на больничном листе в данном случае было обусловлено не травмой и ее последствиями, а имевшимся у гр-на Д. хроническим заболеванием — остеохондрозом шейного отдела позвоночника с выраженными дегенеративно-дистрофическими изменениями связочно-хрящевого аппарата, подтвержденными результатами магнитно-резонансного исследования от 25.02.09.

Резюме. Настоящим примером продемонстрирована экспертная ошибка, допущенная при производстве первичной судебно-медицинской экспертизы потерпевшего в результате неправильного применения п. 6.1.7 МК, которая была исправлена повторной комиссионной экспертизой. Экспертные выводы были изменены, тяжкий вред здоровью изменен на повреждения, не причинившие вред здоровью.

Экспертные ошибки применения МК СУОТ

В 36 (3,2%) заключениях эксперта с применением МК СУОТ ошибочно были использованы пункты 6.11.1 — 7 раз, 6.11.2 — 4 раза, 6.11.3 — 1 раз, 6.11.4 — 3 раза, 6.1.5 —2 раза, 6.11.7— 8 раз, 6.11.8 — 2 раза, 6.11.9 — 8 раз, 6.11.10 — 1 раз.