Ответы на популярные вопросы о сочинении.

Вопрос: как оформлять цитаты в сочинении, где они нужны, а где не нужны.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ в сочинении:

→ в формулировке проблемы цитата, как правило, не нужна. Фактической ошибкой будет включение в кавычки вопроса, которого НЕ БЫЛО в тексте (Автор задает вопрос: «Как родители влияют на детей?»)

→ в комментарии цитаты нужны, но не допускается чрезмерное цитирование (длинное предложение разбиваем на короткие фрагменты, в цитате достаточно 2-4 слов);

→ никогда не меняем в цитате ни слова, ни окончания, ни знаки препинания;

в позиции автора можно процитировать фрагмент текста (предложение лучше сократить), можно сформулировать мысль своими словами;

→ не цитируем прозу в аргументации;

→ стихи в аргументации обязательно цитируем, достаточно одной строчки.

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ЦИТАТЫ.

Первый случай.

Если цитата оформлена как прямая речь:

Пушкин отмечал: «Чацкий совсем не умный человек – но Грибоедов очень умен». (В цитате сохранено авторское тире перед союзом но.) «Победителю ученику от побежденного учителя», – так написал Жуковский на своем портрете, который подарил Пушкину в 1820 году.

«Я понял одну нехитрую истину, – говорит Грин устами своего героя капитана Грэя. – Она состоит в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками».

Второй случай.

Иногда цитата является частью предложения. В этом случае она тоже выделяется кавычками, но пишется со строчной буквы:

Гоголь писал, что «при имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте».

Фамусов и Чацкий расходятся во всем: в отношении к службе, к образованию, крепостному праву, к «веку нынешнему и веку минувшему».

Третий случай.

Цитата может приводиться не полностью. Тогда на месте пропуска ставится многоточие.

Д.И. Писарев указывал: «…красота языка заключается… в его ясности и выразительности».

«…Красота языка заключается… в его ясности и выразительности», – отмечал Д.И. Писарев.

Четвертый случай.

Цитироваться могут и строки из стихотворений. Такие цитаты в кавычки не заключаются, если они пишутся с соблюдением стихотворных строк:

В седьмой главе «Онегина» Пушкин создает торжественные, возвышенные строки о Москве:

Как часто в горестной разлуке,

В моей блуждающей судьбе,

Москва, я думал о тебе!

Москва… как много в этом звуке

Для сердца русского слилось!

Как много в нем отозвалось!

Вопрос: за какие ошибки не снижают баллы?

ОШИБКИ БЕЗ ПОТЕРИ БАЛЛОВ

Ошибки графические (не учитываются при проверке) — это разновидность ошибок, связанных с графикой, то есть с написанием слова, и возникающих не в результате незнания или нарушения правил, а из-за невнимательности.

Графическими ошибками являются описки и опечатки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания.

Не учитываются при проверке сочинения описки: неправильные написания, искажающие звуковой облик слова (рапотает вместо работает, мемля вместо земля).

К числу наиболее распространенных описок обычно относят:

— пропуски букв: … весь роман стоится (следует: строится) на этом конфликте;

— перестановки букв, напр.: …новые наименования пордуктов (следует: продуктов);

— замены одних буквенных знаков другими, напр.: лешендарное Ледовое побоище (следует: легендарное Ледовое побоище);

— Добавление лишних букв: Вот почему важно в любых, дашже самых сложных, условиях (следует: даже).

НО: аналогичные случаи в «ошибкоопасных» местах — то есть там, где написание определяется правилом, — расцениваются как ошибки!

СМАТРЕТЬ (орфографическая ошибка, к7)

ЧУСТВО (орфографическая ошибка, к7)

ЗАДУМЫВАЮСЯ (грамматическая, к9)

роман Л.Н.Толстова (грамматическая и фактическая, к9 и к12)

При оценке сочинения исправляются, но не учитываются следующие орфографические и пунктуационные ошибки:

ОРФОГРАФИЯ

— В переносе слов.

— Буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта).

Прописная / строчная буквы

— В названиях, связанных с религией: М(м)асленица, Р(р)ождество, Б(б)ог.

— При переносном употреблении собственных имен (Обломовы и обломовы).

— В собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми частями дон, ван, сент… (дон Педро и Дон Кихот).

Слитное / дефисное / раздельное написание

— Сложные существительные без соединительной гласной (в основном заимствования), не регулируемые правилами и не входящие в словарь-минимум (ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле, гуляй-город пресс-папье, но бефстроганов, метрдотель, портшез, прейскурант).

— На правила, которые не включены в школьную программу (например, правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой / предлогом (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь, на подхвате, на попа ставить).

ПУНКТУАЦИЯ

— Тире в неполном предложении.

— Обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам существительным.

— Запятые при ограничительно-выделительных оборотах.

— Различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, невыделение или выделение их запятыми.

— В передаче авторской пунктуации.

Вопрос: Снизят ли баллы, если в сочинении приводить аргументы не из классической литературы по школьной программе, а из каких-нибудь сказок или современных книг?

Эксперты проверяют ваши сочинения по инструкции. Этот документ называется «Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ», он есть на сайте ФИПИ.

Читаем инструкцию:

литературный пример (пример – текст из общеизвестного произведения).

Аргументы из читательского опыта должны приводиться с точным указанием источника (название книги (статьи), её автор).

Итак, в инструкции не указано, что существуют литературные произведения, которые при проверке вам могут не засчитать за пример из литературы. В разъяснениях РЦОК упоминается, что примером из литературы может быть любое произведение, опубликованное на русском языке, если вы указали автора и название.

Однако не рекомендуем использовать примеры из «бульварной литературы», литературы 18+ или литературы для дошкольников (можно потерять балл за этику или неудачно написать сам аргумент).

Литературные сказки, фантастика, литература для подростков, литература из школьной программы — пожалуйста, используйте, выбор очень велик.

Указание на то, что произведение должно быть общеизвестным, даёт эксперту право не засчитывать аргумент, пример к которому основан на НЕИЗВЕСТНОЙ проверяющему сочинение или на НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ книге (тогда на апелляцию можно принести книгу, показать, какой эпизод вы упоминаете в сочинении, и вернуть потерянный балл).

Но даже если выбран пример на основе классики, аргумент не будет засчитан, если он не служит убедительным доказательством вашего мнения.

«Я согласна с мнением автора, что Нечаев правильно поступил, что не позволил убить зайца, у которого не было ног. А Зубаткин – это человек с холодным каменным сердцем, у которого нет чувств, ему было все равно, кого убивать. Человек должен быть на равных с животными.

Позиция автора мне известна из произведения Тургенева «Муму», когда Герасим утопил свою преданную собачку.»

За этот «аргумент» эксперт не поставит баллы по К4, потому что не сформулировано мнение автора сочинения (доказывается мнение автора текста), нет тезиса, обоснованием которого служит пример, и нет, собственно, примера из текста (есть только упоминание одного из событий известного рассказа И.С.Тургенева).

Вопрос: правда ли, что за сочинение можно получить 0 баллов? Проверяется ли при этом тестовая часть, или сразу ставится «2»?

За что можно получить 0 баллов.

Естественно, за сочинение поставят 0 баллов из 24 первичных, если на бланке сочинения нет работы. На проверке тестовой части это не отразится, результаты за экзамен будут получены.

1) выпускник не стал писать сочинение. Так бывает, сочинение пишут не все. Для того чтобы перейти порог, достаточно выполнить тестовую часть (порог для получения аттестата — 24 итоговых балла из 100, для поступления в вуз — 36 баллов, то есть достаточно набрать 12 или 18 первичных баллов, чтобы закончить школу или поступить туда, где нет конкурса)

2) выпускник написал сочинение на черновике, но не успел приступить к работе с чистовиком. К сожалению. на экзамене такие ситуации бывают. Помним: ЕГЭ по русскому длится всего три с половиной часа, за это время нужно решить тест, написать сочинение и заполнить бланки. Не хватает времени — не пишите на на черновике всё сочинение (набросайте только план), а после этого работайте сразу на бланке №2.

3) выпускник написал сочинение не на том бланке (если на первом бланке для сочинения нет записей, второй бланк не проверяется). Так может случиться, поэтому будьте внимательны и не путайте бланки.

Но можно получить 0 баллов и в том случае, если сочинение написано. 0 ставится за написанную работу в том случае, если она:

1) так или иначе подписана. Если в вашем сочинении (в чистовике) появится замысловатый узор, цветочек, номер телефона, упоминание о том, в какой школе вы учитесь или как связаться с вашим папой — работа проверяться не будет. Строго 0 баллов.

2) написана не по теме. Самое замечательное сочинение соседа или выученный на всякий случай вариант «про войну» оценят на 0 баллов, если вам достался текст не как у соседа и не про войну.

3) «представляет собой пересказанный или полностью переписанный текст без каких бы то ни было комментариев». Обратите внимание — появление ЛЮБОГО собственного высказывания (например, «в наши дни часто приходится сталкиваться с такой проблемой, как…» «автор предложенного текста заставляет задуматься о …», «я согласен с автором в том, что…») вынудит эксперта проверять работу.

4) содержит менее 70 слов (под «словом» при проверке подразумевается каждое отдельно написанное слово, предлоги и союзы тоже считаются. Не учитываются цитаты из текста, предложения, взятые из задания 25 и полностью переписанная информация об авторе).

5) написана неразборчиво и не читается. Эксперты — это учителя с большим опытом работы или кандидаты филологических наук, они умеют читать рукописный текст разного качества. Но если работа написана не черной гелевой ручкой, буквы сливаются, а «н» не отличается от «и», «м» и «п», работа может остаться без проверки.

Желаем вам написать сочинение на максимальный балл и не оказаться в числе тех, кто получит за эту часть работы 0 баллов!

Автор: Оксана Беляева | vk.com/ot252791.

Источник: vk.com/russian_100.

Ошибка № 1. Прежде всего следует четко усвоить золотую разницу между сочинением и изложением. Очень часто ученики вместо сочинения представляют по сути обычный пересказ произведения. А сочинение — это развернутое высказывание своего мнения по теме. Напомню, что изложение — это краткое содержание без какой-либо оценки. Разумеется, если ученик в тетради просто излагает факты из произведения без своего мнения относительно происходящего, то учитель вправе поставить двойку. Ведь ученик не понимает сути задания.

Ошибка № 2. Ученик высказывает свое мнение, но не по теме сочинения. Например, тема сочинения звучит так: «Образ помещика Троекурова в повести Пушкина «Дубровский»» При этом ученик в своем сочинении пишет, что Троекуров — злой помещик, выдавший свою родную дочь замуж против ее воли за старика. А Владимир Дубровский — благородный дворянин. И далее ученик на протяжении всего сочинения описывает свое восхищение Дубровским. Даже если ученик в конце своей работы напишет еще пару строк о Троекурове, он все равно не раскроет тему сочинения и получит в лучшем случае тройку. Почему? Потому что тема сочинения — не сравнительный анализ Троекурова и Владимира Дубровского, и не образ Дубровского, а исключительно образ Троекурова. Следовательно писать нужно только о господине Троекурове. Можно упоминать других героев повести, но только для того, чтобы на их фоне выделить какую-то определенную черту характера Троекурова, выразить его отношение к окружающим и на этих примерах доказать почему вы считаете, что барин Троекуров такой-сякой.

Ошибка № 3. Иногда школьники просто перечисляют черты характеров героев. Если тема посвящена городу, то в сочинении используются всякие эпитеты и не более того. Например, пусть темой сочинения будет все тот же образ Троекурова. Даже если ученик напишет, что Троекуров был самодуром, жестоким и эгоистичным барином, т.е. напишет совершенно справедливо и все правильно, то все равно оценку «5» поставить будет нельзя. Ибо каждый отдельно взятый эпитет необходимо доказать. Как? Событиями, фактами из произведения. Например, если вы написали, что Троекуров был жестоким, то должны привести доказательства своим словам. Ученик может так и написать, мол то, что барин Троекуров был жестоким человеком видно из его отношения к своей дочери Маше. Он выдал ее замуж за старика против ее воли без капли сожаления. Он был глух к ее горьким слезам и равнодушен к ее дальнейшей судьбе. Можно добавить еще пару фактов. Скажем, упомянуть о том, как Троекуров безжалостно довел до больничной койки близкого друга, барина Дубровского, и фактически тем самым убил.

Ошибка № 4. Часто ученики в своей работе не приводят цитаты. В хорошем сочинении должно быть не менее трех цитат. Я не знаю можно ли на парте иметь томик произведения, по которому пишется сочинение, но использование цитат обязательно. Когда я училась в школе, нам учитель разрешал иметь под рукой тексты произведения во время написания сочинения. Если сейчас это запрещено, то значит нужные цитаты необходимо выучить наизусть, либо выписать в литературный дневник. Кстати, на мой взгляд можно подготовить шпаргалку с цитатами. Когда переписываешь что-то от руки, то это что-то очень быстро запоминается.

Ошибка № 5. Резкие переходы от одной части сочинения к другой. Для решения этой проблемы я бы порекомендовала запастись перечнем так называемых «переходных мостиков». Это могут быть такие сочетания слов: «Давайте рассмотрим поподробнее данную проблему/тему/вопрос/аспект ниже «, «Я предлагаю рассмотреть более подробно поднятую проблему ниже», «А теперь рассмотрим детально», «Из выше сказанного я пришел к следующему выводу», «Таким образом, я считаю, что автор/главный герой/предмет такой-то», «По моему мнению, только хороший/плохой/ человек мог поступить так, как поступил автор/главный герой.» Этих мостиков может быть великое множество. Самый хороший способ находить лучшие из лучших — это читать удачные сочинения других учеников. Но не просто читать, а выписывать мостики в свою тетрадь для подготовки к сочинениям.

Ошибка № 6. Иногда учителя снижают оценку за сочинение, если оно написано неудачным слогом. Разумеется, научиться хорошо писать не так-то просто, особенно если не любишь читать. Но есть пара советов улучшить то, что есть. Во-первых, желательно заметить повторяющиеся слова. Например: «Троекуров был самодуром. Троекуров был жестоким. Троекуров был несправедливым.» Звучит некрасиво. Все это можно изложить в одном предложении и не повторять слов «Троекуров был». Иногда люди пишут так: «Главную героиню легко было заметить на балу, благодаря яркому желтому платью. Желтое платье было сшито…» Здесь ошибка заключается в повторении словосочетании «Желтое платье» Его следовало заменить либо на «ОНО было сшито…», либо слово «желтый» во второй раз заменить синонимом. Например, «Бальное одеяние лимонного цвета было сшито…» Во-вторых, предложения нужно стараться писать лаконично. Очень большие предложения лучше разбить на два или более. Таким образом будут убиты сразу два зайца: текст будет легче восприниматься и снизится риск наделать кучу ошибок со знаками препинания.

Ошибка № 7. Редко кто использует в своем сочинении мнение критиков или писателей. Высказывание своего мнения, плюс освещение мнений разных известных личностей всегда добавляет вес. И хотя этот элемент для сочинения не обязателен, но он однозначно прибавит очков. Иногда авторы произведений высказывают собственное отношение к своим героям. Часто даже в том же самом произведении. Используйте этот прием в своих работах и вы гарантировано повысите себе балл.

- Сочинения

- 11 класс

- Опыт и ошибки

/

/

Сочинение на тему Опыт и ошибки

Каждый человек в своей жизни совершает ошибки. Без ошибок невозможно жить, ведь тот, кто самостоятельно ничего не делает и не принимает самостоятельно решения, никогда не ошибается. На самом деле ошибки очень важны в нашей жизни, и они дают человеку определенный опыт, который позволяет корректировать свои действия в будущем и более мудро и взвешенно подходить к принятию решений.

Ошибки заставляют нас учиться. Учиться можно на чужих ошибках, но свои ошибки запоминаются лучше и позволяют раз и навсегда запомнить, как не следует поступать и что не следует делать.

Опыт позволяет давать советы другим людям и самому человеку действовать согласно пережитым обстоятельствам. Опыт необходимо накапливать каждому человеку, без личного опыта тяжело принимать решения. Опыт необходим и в личной жизни, и в учебе, и в работе.

Лично я приобретаю опыт общения, когда общаюсь со своим одноклассниками, когда выезжаю на олимпиады в другие школы. Такой опыт позволяет мне выбрать стиль общения и свое поведение в определенных ситуациях. Также у меня есть опыт, который помогает мне в обучении. Я уже знаю, как лучше изучать определенный материал, на что следует обратить внимание, а что не требует особенных трудовых затрат. Еще у меня есть личный опыт приготовления блюд на кухне. Такой опыт мне пригодиться в личной жизни. Я уже умеют жарить оладьи, и знаю, сколько необходимо муки, сахара и кефира. Получилось это блюдо у меня не с первого раза.

Также меня радует тот факт, что у меня уже есть первые ошибки. Мои ошибки говорят о том, что я самостоятельно могу принимать решения и искать выход из сложившейся ситуации. А ошибка позволяет в следующий раз поступать более мудро и обдуманно. Конечно, я огорчаюсь, когда ошибаюсь, но моя мама всегда говорит, что ошибки делаю меня только сильнее. Ошибки не должны выбивать человека из колеи, так как каждый человек имеет право на ошибку.

Вариант №2

Повествование хочется начать с того, что ошибки — неотъемлемая часть нашей жизни. Каждый из нас учится на своих или чужих ошибках. Многие считают, что совершать какие-либо ошибки — очень плохо, но на самом деле это не так. Совершая ошибки, мы формируем свой жизненный опыт, ведь не ошибается только тот, кто ничем не занимается и ему просто негде ошибиться.

Размышление на данную тему очень актуально во всех возрастах. Но для каждого человека оно будет своим.

Таким образом, рассмотрим ситуацию, на которой сможет учиться маленький ребёнок. Например, мама послала ещё совсем маленького ребёнка в город для того, чтобы тот принёс ей свёклу. Но ребёнок, из-за своего ещё совсем маленького возраста, принёс маме вместо свеклы морковь. Благодаря этой ситуации, мама начинает объяснять мальчику, что он принёс не то, что она просила, всвязи с этим в мальчике просыпается чувство отчаянности и он начинает понимать то, что совершил ошибку, но не по своей вредности, а просто в силу возраста.

В любом возрасте, будь человеку тридцать лет или шесть, он будет с одинаковой ответственностью подходить к совершенному проступку. Но в каждом возрасте, реакция будет соответственно различаться.

Может случаться и такое, что человек на протяжении долгого времени совершает одни и те же ошибки. Для таких людей, было даже придумано выражение «наступать на одни и те же грабли». Это происходит из-за характера человека, который не задумывается о последствиях и живет лишь настоящим. Таким людям на самом деле тяжело находиться в обществе. Отличный пример такого человека представлен в рассказе Шукшина «Чудики».

Опыт, который получает человек на протяжении всей своей жизни, может быть как печальным, так и наоборот положительным. Но даже самый горький опыт приносит личности новые способности. Да, некоторые случаи в жизни очень тяжело переносить морально, но стоит просто перетерпеть. Но в следующий раз, в похожей ситуации, нужно будет просто вспомнить о том, что было раньше и не совершать подобных ошибок.

Не стоит бояться совершить ошибку из-за того, что потом будет очень больно переживать случившееся. Лучше рискнуть и обжечься в начале, чем это сделать потом.

Опыт и ошибки сочинение

И как точно подметил поэт « И опыт, сын ошибок трудных…» На ошибках человек учится, делает правильные выводы. Отсутствие результата – это тоже результат. Вот через проработку ошибок как раз и приходит опыт.

История великих открытий знает немало примеров, когда ошибки приводили к накоплению опыта. И в конечном итоге, к положительному результату. Самый известный пример – это Эдисон и его знаменитая лампочка. Все опыты приводили к отрицательному результату, видимо, в расчёты где-то закралась ошибка. Но Эдисон не сдавался. Он ещё и ещё раз перепроверял свои расчёты. Делал новые опыты. И вот положительный результат – лампочка загорелась!

А Колумб отправился в Индию за пряностями. Ошибся, повернул не в ту сторону. И в результате открыл новый континент – Америку.

Когда всё получается сразу, не интересно. А вот когда ошибся – мучаешься, ищешь, думаешь, делаешь множество повторных операций. Это и называется опыт. Не зря говорят, что умение приходит с опытом.

Ребёнок, когда учится ходить, ведь у него получается с первого раза. Он падает по сто раз за день – это можно расценить как ошибки. Приобретает бесценный опыт и наступает тот момент, когда он делает первый шаг. А потом и пускается бегом.

Некоторые ошибки не приводят к опыту. Например, сапёр, лётчик или врач не имеют права на ошибку. Её цена – человеческая жизнь.

Ребёнок, когда приходит в первый класс не умеет писать и читать. Он читает по слогам, делает ошибки. Если он это делает регулярно, много читает, то со временем начинает читать бегло. Тоже самое и письмом. Вот он пишет палочки и крючочки. У него не получается, он ошибается. Но он старается, как он старается! Нарабатывает опыт, и в результате пишет так красиво!

Так учились писать наши бабушки и дедушки. Они сохранили на память свои первые тетрадки. Также они сохранили на всю жизнь свой красивый подчерк.

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Можно просто сидеть или лежать на диване и тупо смотреть телевизор. Не будет никаких ошибок, но не будет никакого опыта.

Обучение чему-то новому всегда проходит через ошибки. Это нормальное явление. Некоторые люди сдаются и опускают руки. Других людей неудача наоборот раззадоривает. Они делают снова и снова, и добиваются успеха.

Так что ошибки ведут к приобретению опыта.

11 класс, ЕГЭ аргументы из литературы

Сейчас читают:

- Сочинение на тему С чего начинается Родина

В каждом человеке закладывается определенный фундамент начала, который потом развивается и укрепляется. Также и с Родиной.

- Сочинение по картине Федотова Сватовство майора

Павел Андреевич очень искусный художник. Его творчество достойно внимания. Автор писал картины на разные тематики, погружал зрителя в разнообразные действия и заставлял задуматься о многих жизненных принципах. Это картина пропитана позитивом.

- Сочинение по картине Ракши Проводы ополчения 8 класс

На картине Юрия Ракшина «Проводы ополчения» на переднем плане изображены страдающие женщины и старики. Видно, что они напуганы и боятся неизбежного столкновения их мужей и сынов. Молодая беременная женщина в богатом убранстве стоит.

- Сочинение по картине Мешкова Золотая осень в Карелии 8 класс

Художник Василий Мешков очень любил север нашей страны и особенно озерный край – Карелию. Все времена года здесь прекрасны, но мастеру кисти, более всего, запомнилась осень в этом суровом месте с его северной природой.

На картине «Золотая осень в Карелии - Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают сочинение

Писатель – великое призвание. Такой человек обладает грамотностью, харизмой и всегда может привлечь внимание публики. В принципе, написать какое-нибудь небольшое произведение может каждый из нас,

- Мцыри как романтический герой Лермонтова 8 класс сочинение

Поэма Михаила Юрьевича Лермонтова «Мцыри» написана в тот историко-литературный период, когда романтизм плавно уходил в прошлое, уступая место реализму. Однако, несмотря на столь позднее написания (1839год), это произведение считается одним главных

Ошибки в сочинении ЕГЭ по русскому языку и литературе допускают многие. Разбираем самые распространенные ошибки. ТОП 20 советов о том, чего делать не следует.

Ошибки в сочинении ЕГЭ

Нельзя

1. Повторять одни и те же или однокоренные слова в соседних предложениях.

Когда работа выполнена на черновике, подчеркните в сочинении все повторяющиеся слова. Даже те, которые попались всего несколько раз. Если какое-то слово встречается чаще, чем один раз в абзаце (или чаще двух-трех раз в сочинении), используйте синонимы или перестраивайте предложения.

2. Менять время или вид глаголов

Еще одна очень частая, но неочевидная ошибка в сочинении ЕГЭ когда «прыгает» время. Проверяйте, не употребляете ли Вы глаголы то в настоящем, то в прошедшем времени, то в совершенном, то в несовершенном виде.

Например: «Всю жизнь Болконский ищет нравственный идеал – он мечтал о подвиге на войне, служил у Сперанского, занимался устройством хозяйства». Должно быть либо все в настоящем («ищет, мечтает, служит, занимается»), либо в прошедшем («искал, мечтал, служил»). Следите за временем и видом глаголов!

3. Допускать грамматические ошибки

Совет очевидный, но будет полезно еще раз обратить на него внимание. В ЕГЭ по русскому языку соблюдение орфографии оценивается от 0 до 3 баллов, пунктуации – от 0 до 3 баллов, грамматики – от 0 до 2 баллов, речевых норм – от 0 до 2 баллов. Т.е. Вы только на грамотности в сочинении можете потерять 10 баллов – это 16 от баллов за весь экзамен.

В ЕГЭ по литературе грамотность не оценивается. Но большое количество ошибок, как правило, идет рука об руку, с неумением полноценно выражать свои мысли, а также влияет на общее настроение проверяющего. А речевые и стилистические нормы в ЕГЭ по литературе учитываются.

Поэтому важно не допускать грамматических ошибок в сочинении ЕГЭ!

4. Использовать грубо или высоко окрашенной лексики

Выбирайте нейтральные слова. Отсутствие как высоких, книжных слов («ибо», «дабы») и архаизмов («я сейчас всю правду возвещу«), так и низких – жаргона, сленга, просторечия, диалектизмов – это сохранение чистоты стиля. Не употребляйте их, если они, конечно, не являются цитатой.

5. Не соблюдать объем

Если нужно уместить сочинение в указанный объем, то просто сделайте это. В сочинении по русскому языку это минимум в 150 слов. Вы и так понимаете, что нижнюю границу нарушать нельзя. Но и не перебирайте с верхней границей. Средняя рекомендация – 350 слов. Не нужно писать тысячу – Вы только повысите вероятность допустить ошибки, нальете воды, потратите время, а баллов себе не добавите. В ЕГЭ по литературе минимум – 150 слов, рекомендуемый объем – 200 – 250 слов. Соблюдайте его.

6. Нарушать формат

Не нужно сосредотачиваться на мысли, что дядьки и обидчики загоняют Вас в рамки экзамена, а Вам хочется полета и свободного высказывания. Помните, что где полет, там возможно и падение. Рамки – это Ваша страховка, которая призвана помогать, а не ограничивать. Если сказано, что ЕГЭ по русскому строится в формате «вступление – постановка проблемы – комментарий – выявление авторской позиции – оценка позиции – аргументация – заключение», то так и стройте сочинение. Если в ЕГЭ по литературе следует условно поделить сочинение на 5 частей: вступление – три тезиса с аргументами – вывод, то так пусть и будет.

7. Употреблять оценочные наречия типа «достаточно», «довольно»

«Онегин был достаточно образован», «Маргарита была довольно решительна» – эти наречия не несут смысловой нагрузки и показывают только то, что Вы не уверены в своих суждениях. Не употребляйте подобных слов.

8. Якать

Формулировки вроде «я считаю…», «я думаю», «теперь-то мы поняли» и т.д. не являются ошибочными, но они не совсем приличны. Лучше заменяйте их на предл. без действующего лица: «можно считать», «из этого примера следует», «можно сделать вывод, что» и т.д.

Старайтесь не якать.

9. Не подкреплять аргументы цитатами

В ЕГЭ цитирование необходимо. Каждый тезис должен быть подкреплен примером. Прежде чем сформулировать позицию, найдите фрагмент текста, который можно привести в подтверждение. Цитата не должна быть объемной – достаточно одного предложения или нескольких слов. Точечный пересказ, приведение фактов и деталей, анализ лексики тоже являются цитированием.

10. Лить воду и отступать от темы

Сочинения в ЕГЭ не такие уж и большие по объему. Отвечайте четко, не отвлекайтесь на обсуждение деталей, которые не важны, и второстепенных вопросов. Выражайте позицию сдержанно, но определенно.

11. Грешить гиперболами и чрезмерными восторгами

«Лермонтов, будучи тонким лириком и талантливым прозаиком, в прекрасном романе «Герой нашего времени» превосходно описал отталкивающий, ущербный человеческий тип» – в этой фразе все чрезмерно. Помните, тон должен быть нейтральным. Выражать свое мнение и предпочтения можно и нужно, но стремитесь к объективности.

12. Сохранять слова, факты и конструкции, в которых сомневаетесь

Если не помните, как пишется слово, найдите синоним. Если не уверены в знаке препинания, перестройте предложение. Если сомневаетесь в факте, опустите его. Забыли точный год похода князя Игоря на половцев? Говорите: «в XII веке». Или вообще не упоминайте о времени. Если вы не помните первую строку стиха или точное название произведения, которое используете для аргументации, придумайте другой вариант, в котором будете уверены.

13. Забывать про теоретико-литературный материал

Вы должны продемонстрировать знание стилистических приемов, композиции, родов литературы, жанров, специальных терминов и понятий, литературных направлений. Вы должны знать и использовать слова «метафора», «образ автора», «аллитерация», «кривое зеркало» и т.д. В ЕГЭ по литературе употребление литературоведческих понятий в большом сочинении оценивается отдельно. В ЕГЭ по русскому языку может быть включено в критерии «точность и выразительность речи» и «фактологическая точность».

14. Цитировать неправильно

Посмотрите заранее, как оформляются цитаты. Обратите внимание, что цитата не должна быть длинной, что середину предложения с большой буквы не начинают, а запятой цитату не заканчивают, что можно часть цитируемого текста заменить многоточием, чтобы цитата не оказалась громоздкой, и т.д.

15. Пересказывать текст

Пример частой ошибки в сочинении ЕГЭ и по русскому языку, и по литературе, когда вместо рассуждения на основе текста, его начинают подробно пересказывать. Львиную долю сочинения должны занимать Ваши мысли, которые следует подкреплять короткими цитатами, деталями и фактами из текста. Не нужно переписывать большие фрагменты своими словами, за это покарают.

16. Писать синтаксически однообразно

Используйте простые и сложные предложения, вопросы и ответы, риторические вопросы, однородные члены, причастные и деепричастные обороты. Используйте тропы (метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, оксюмороны и т.д.). Но следите, чтобы предложения не были перегружены и слишком длинны – это ведет к повышению вероятности ошибиться. Соблюдайте баланс между разнообразием и простотой.

17. Ограничиваться примитивной лексикой

Оперируйте не примитивными высказываниями вроде «этот хороший» «тот плохой», а широким словарем. Подбирайте синонимы и антонимы, старайтесь сделать речь выразительной. Следите за лексическим разнообразием, демонстрируйте широту словарного запаса.

18. Использовать неточные формулировки

Не растекайтесь мыслью по древу. Будьте конкретны и уверены в своих высказываниях. Плохо: «Манилов, наверно, не слишком интересный человек, но он и ничего, вполне себе нормальный». Правильно: «Манилов как персонаж представляет собой тип безликого человека – ни то ни се, ни рыба ни мясо».

19. Не показывать знание контекста

Если Вы знаете о времени создания произведения, биографии писателя, культурном контексте, то включите эти сведения в свое сочинения. Но сжато и ненавязчиво. Не надо посвящать этому половину сочинения в ЕГЭ. Следует просто намекнуть, что Вы глубоко погружены в тему.

20. Быть несдержанным

Даже если вы любите литературу и отлично знаете предмет, избегайте чрезмерно личных формулировок («Я рыдала два часа, когда Базаров умер»). Избегайте острых формулировок и некорректных споров с авторами произведений или составителями тестов («Я не согласен с позицией автора, так как терпеть не могу всех этих набожных героев типа Сони, читающей Евангелие, – человек спасается не через религию, а через волевое решение»). Госэкзамен – это не время и не место навязывать представления о жизни. Даже если Вы не разделяете авторскую позицию, уважайте автора текста, проверяющего и себя.

Таковы распространенные ошибки в сочинении ЕГЭ по русскому языку и литературе.

- Сочинения

- 11 класс

/

Сочинение на тему Ошибки

Ошибки всегда присутствуют в жизни каждого человека. Порой, мы сами не можем дать себе право на совершение ошибок. Нам трудно простить себя после этого и мы начинаем сомневаться в себе и своих силах. Иногда ошибка может привести к досадным результатам и это может отразиться не только на нас самих, но и на других людях.

Мы можем часто допускать ошибки на учебе или на работе. Школьникам повезло, ведь у них есть учителя, которые готовы обучать и давать им советы на их пути. Взрослые люди тоже не застрахованы от ошибок. Но им гораздо сложнее смириться с ними и принять их.

Все родители по-разному воспитывают своих детей. Кто-то ведет поучительные беседы, кто-то предпочитает ругать ребенка за его шалости и проступки. Я думаю, не всегда жесткая критика будет полезна в случае совершения ошибки.

Любая ошибка заставляет людей задуматься о правильности своего выбора, выбранной стратегии. Ошибки дают нам огромный опыт и умение понимать себя лучше и лучше с каждым разом. Человек, ответственный за свои поступки и решения, в любом случае найдет что-то полезное и новое для себя. Он сделает разумные выводы и получит бесценный опыт. Кто-то может попытаться исправить свои ошибки, ведь работа над ошибками всегда нужна. Не факт, что получится. Но попытаться можно.

Я думаю, за совершенные ошибки, всегда нужно просить прощения. Обижать людей не стоит, потому что можно остаться совсем без друзей и это не приведет ни к чему хорошему.

Бывают такие люди, которые могут делать ошибки много раз и не признавать их. Это очень печально. Такому человеку бесполезно что-то объяснять, потому что он не примет другую точку зрения на его поступки. Остается только верить и надеяться, что он со временем поймет свои ошибки и в будущем не будет их допускать. Или хотя бы будет извиняться за них.

Чаще всего, ошибки не могут быть предугаданы и не могут быть стерты из нашей жизни и памяти. Но таким образом формируется наша личность, наша индивидуальность. Мы учимся анализировать прошлое, учимся иметь и высказывать свою точку зрения. Поэтому не нужно бояться совершить оплошность или ошибку. Это будет началом того, что мы сможем взять на себя ответственность за свои поступки и действия. А это в свою очередь, развивает нашу личность.

Сочинение 2

Люди делают ошибки. Все люди без исключения совершают как маленькие ошибки, так и большие ошибки, невероятные ошибки, ужасны, огромные неудачи, немыслимые трагедии …

Все люди бывают не правы. Идея ошибок в том, чтобы учиться у них, а не воспринимать их как ужас, от которого мы должны бежать. Нет безгрешных людей и не будет. Без ошибок мы не узнаем, что правильно, а что нет. То, что кто-то открыл правду о себе, не означает, что он нашел универсальную правду. Другой человек, возможно, все еще открывает свою правду. Это причина насмешек и унижений? То, что кто-то знает что-то большее, не делает его умнее или более способным. То, что другой чего-то не знает, не делает его скучным, независимо от возраста и пола. В тот момент, когда все знают все, что знают другие, станет ясно, кто умный, кто «безгрешен», кто велик, а кто нет. Такой момент не произойдет. Причин может быть много, не все из нас это поймут, но одна из них, безусловно, заключается в том, что низкоуровневый интеллект может (из-за ревности) убить высокоинтеллектуальных людей (которые могут развивать мир). Мы не знаем, что в голове у других и поэтому странные ошибки кажутся нам очень глупыми. Не плохо делать ошибки, «плохо» — повторять свои ошибки.

Как правило, человек понимает, что совершил ошибку. В отличие от настоящего преступника (или обычного идиота), он извиняется и понимает свою ошибку, расплачивается за нее, пытается ее исправить и так далее. Это поможет нам выяснить, кого бросить, а кому следует доверять и кого следует поддерживать. На самом деле, если мы поддерживаем такого человека, то в каком-то человеке поддерживаем истину. Такое положение дел имеет свое отражение в религии, где говорится про одного раскаявшегося грешника, который дороже сотни праведников. Теперь понятно почему, этот грешник в итоге становится на сторону истины, если он действительно раскаялся, то есть не повторит больше своих ошибок. С другой стороны, если поддерживать такого, кто не раскаивается и не понимает собственных ошибок, то мы поддерживаем ложь. На таком опыте не прийти к истине.

Проблем заключается именно в неравномерности распространения истины. Кто-то обладает высокой нравственностью, другой – слабее и глупее. Не сказать чтобы он был хуже, возможно у него просто отсутствует собственный опыт, возможно, он просто не пришел к истине через опыт. Поэтому действительно именно опыт позволяет узнать ошибки и прийти к истине.

Вариант 3

Ошибки – это именно то, чего мы чаще всего боимся. Оступиться, сделать что-то, чего не ожидал, невероятно страшно. Но… Боимся ли мы самих ошибок?

Нет. За нас говорит страх последствий. Тех самых, что наводят ужас при одной только мысли об оных. Они могут быть чем угодно – начиная от банальных неловких ситуаций, заканчивая теми случаями, когда от них разрушается вся жизнь человека. А ещё, нам страшно, что их потом придётся исправлять. Ведь мы не знаем, как это сделать (да и не думаем об этом в процессе). Это заставляет изрядно понервничать, когда мы заняты какой-то работой – неизвестно, где затаилась ошибка и есть ли она вообще. На самом деле, сие весьма плохо, ведь в процессе возникает куча стресса, а из-за него мы, запросто, можем допустить какую-нибудь простую оплошность. Весьма глупую, я бы сказал. Однако, их не стоит бояться – вместе с ними приходит опыт, профессионализм. Это лишь дело практики – да, мастер не сделает ошибку новичка, но это не значит, что он не подвержен другим – все мы люди, а людям свойственно ошибаться. Так что, страх – это лишнее. Хотя…

Иногда стоит немного поволноваться. Скорее, задуматься, прежде чем сделать что-то. Совсем чуть-чуть, но всё же… Ведь бывают такие ошибки, которые уже невозможно исправить. И я сейчас имею ввиду те, что могут повлечь за собой непоправимые последствия. Чаще всего они возникают из-за банальных слов и фраз, сказанных впопыхах, несерьёзно. Но именно они оставляют за собой горький привкус вины и осознания, что уже ничего не будет так, как прежде. Вы уже догадываетесь, о чём я говорю? Это слова обиды, превращающиеся в непоправимые ошибки. Да, порой слово может ранить, вылечить, но чаще всего первое. И раны, увы, могут быть серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому надо тщательно следить за словами – маленькая оплошность может превратиться в непоправимую ошибку, которая полностью разрушит ваши отношения с кем-либо, да и не только их.

Однако, хотелось бы сказать, что есть ещё один вид подобных ошибок. Это пренебрежение своим собственным здоровьем. Вот тут уж, действительно, ничего сделать нельзя. Себя нужно беречь – эту истину скажет вам любой взрослый, хотя и не каждый сможет объяснить, чем грозит пренебрежение своим здоровьем. И это, как раз-таки и плохо. Нужно понимать, что раз сломав – уже не починишь. Думаю, это касается почти любой вещи. Стоит помнить об этом всегда…

Ошибки и их признание

Всегда ли нужно признавать свои ошибки? Пожалуй, да. Именно это качество в человеке особо ценится в современном обществе. Тот, кто умеет разбираться в себе, кто может анализировать своё поведение и практическую деятельность, в будущем будет успешен и востребован.

Признавать свои ошибки порой бывает стыдно, неудобно, иногда даже противно. Но именно это помогает лучше понимать себя, а как следствие — окружающих.

Самопознание и самосознание — очень важные аспекты жизни личности. С их помощью человек находит своё место в этом мире, начинает осознавать потребности, мотивы поведения и психологические установки.

Принятие себя — как одна из частей самосознания, кроме всего прочего включает в себя осознание собственных неудач, то есть, признание ошибок.

Именно тот человек, который не просто увидит свой промах, а действительно его признает и исправит, очень ценен и важен в социуме. Сильный и уверенный в себе лидер никогда не позволит себе не признавать ошибок, потому как именно за это в дальнейшем придётся серьёзно заплатить.

Ошибаться свойственно каждому, и это не страшно. Бывают разные оплошности, но самое главное — уметь их видеть, не игнорировать, а исправлять. Принимать критику, переступать свою гордыню и упрямство — удел успешных и счастливых людей.

В народной мудрости существует одно очень хорошее изречение: «На ошибках учатся». И оно как нельзя лучше характеризует тот факт, что признавать свои ошибки необходимо каждому. С очередным промахом человек накапливает тот бесценный жизненный опыт, который он не достанет ни из учебников, ни из интернета.

Один раз поступив неправильно, в будущем мы уже не будем повторять этого. Проанализировав случай, поняв, что мы не правы, что поступить надо было совершенно по-другому, в следующий раз будем оценивать ситуацию не только с позиции события, но и с высоты накопленного предыдущим ошибками опыта, тем самым оградив себя от нежелательного повторного провала.

Наверное, многие слышали историю от своих бабушек и дедушек, как они зимой, в сорокаградусный мороз, примерзали к железным балкам или каким-то сооружениям из металла? Ни у кого ведь не возникало острое желание подойти, от души лизнув эту самую конструкцию, прилипнуть и до конца зимы стоять с языком наружу, ожидая долгожданного спасения? Именно признание ошибки нашим старшим поколением спасает нас от позорного приклеивания к столбу. Если бы они решили скрыть этот унизительный факт, не делились своим опытом, а то и вовсе не поняли, что поступили опрометчиво и глупо, мы бы никогда не узнали, что бывает в таком случае, и наверняка кто-то точно бы попробовал такую занимательную деятельность.

Признание ошибок, принятие ответственности за своё действие — очень важный шаг на пути к самосовершенствованию. Научившись разбираться в своих действиях, человек сможет лучше понимать себя и весь мир, который его окружает.

Каждый имеет право на ошибку.

Ошибки

Популярные сочинения

- Как сложилась судьба героев? в рассказе Кавказский пленник Толстого

В произведении Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» воспевается упорство, настоящее достоинство и мужество. В этом произведении простой русский офицер Жилин, чудесным образом, убежал от татар

- Сочинение Снежная королева по литературе

За свою жизнь Андерсон написал огромное количество книг и сказок. Самой популярной можно считать сказку Снежная королева. Это произведение состоит из 7 глав. Его называют одним из лучших писателей сказок для детей и взрослых.

- Красота человека — сочинение

Если осмотреться вокруг, то не сложно сделать вывод, что в мире не найти двух одинаковых людей. Возможно, вы не согласитесь и скажите, что близнецы имеют абсолютно одинаковое лицо, но это не так

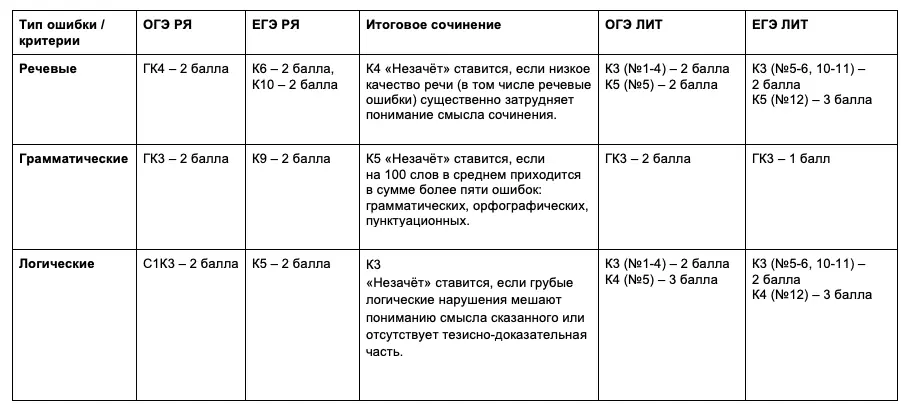

Помимо орфографии и пунктуации в итоговом сочинении или в сочинении ЕГЭ по русскому и литературе могут быть и другие не менее (а может и даже более!) важные ошибки. Но на школьных уроках мы говорим о них очень мало. Что делать? Как улучшить письменную речь учеников и помочь им набрать максимум по экзаменационным критериям? Разбираемся с темой «сочинение ЕГЭ: ошибки», а заодно смотрим и на ошибки в итоговом сочинении.

Уже около пяти лет я работаю с текстами детей и подростков: не только со школьными сочинениями, но и с творческими работами. За это время у меня сформировался набор самых распространенных ошибок, а также методы их исправления, которыми я с радостью делюсь с вами.

Сочинение ЕГЭ: ошибки и их виды

Существуют различные подходы к классификации ошибок в речи (с ними можно познакомиться, например, в работах В.И. Капинос, С.Н. Цейтлин, М.Р. Львова). На экзаменах согласно критериям проверки эксперты, а значит и ученики, должны обращать внимание на три вида ошибок:

- речевые;

- грамматические;

- логические.

Сочинение ЕГЭ: ошибки, а также ошибки в итоговом сочинении

Кратко о речевых, грамматических и логических ошибках

Речевые ошибки — это неточности в использовании слов или словосочетаний. Они возникают, когда автор не может правильно донести свою мысль, грамотно передать смысл высказывания.

Самые частотные ошибки в этой группе:

- повтор;

- тавтология;

- речевая недостаточность;

- нарушение лексической сочетаемости.

Грамматические ошибки — это ошибки в структуре языковой единицы. В соответствии с этим выделяются типы по уровням языка: словообразовательные, морфологические, синтаксические. Они в полном объеме представлены в задании № 8 ЕГЭ по русскому языку.

Наиболее частотные из них:

- нарушение норм согласования и управления;

- ошибка в построении предложения с однородными членами.

Важно научить выпускников различать две эти группы ошибок, так как они отвечают за разные экзаменационные критерии. Для речевых ошибок обязательно нужен контекст, то есть соседство с другими словами и смыслами. Грамматические ошибки часто самостоятельны и «выпадают» из текста сами по себе, например, в составе словосочетаний.

Последний тип — логические ошибки: нарушение смысловой связи, когда структура высказывания искажается. Это сильнее всего влияет на раскрытие темы экзаменационных сочинений — самый важный экзаменационный критерий. За его нарушение могут обнулить всю работу.

Наиболее частые ошибки:

- нарушение причинно-следственной связи;

- обобщение несвязных понятий;

- сближение относительно далеких мыслей в одном предложении.

Внутри классификации речевых, грамматических и логических ошибок выделяются более конкретные (около десяти в каждой из групп). Полный список с разбором и примерами есть в методических материалах ФИПИ по русскому языку и литературе.

Как учителю грамотно и эффективно анализировать письменные работы учеников?

Часто ученики относятся к собственным текстам как к чему-то слишком личному, как к частичке себя. Поэтому несправедливая или слишком резкая критика может их обидеть или настроить против вас. Чтобы этого избежать, важно научить относиться к тексту как к инструменту решения различных задач, эффективному способу донесения знаний.

Соответственно, ребенок должен понимать, что наша самая главная цель — сделать его работу лучше, то есть чтобы она лучше доносила мысль, была интереснее, понятнее. Поэтому те правки, которые дает преподаватель, ни в коем случае не нужно принимать на свой счет.

Задав ученикам правильный настрой, переходите к работе. Ученик приносит вам текст с большим количеством разных ошибок. Что делать?

1. Всегда начинать с положительного

Очень важно всегда, что бы ребенок ни принес, поддержать его. Это не значит льстить или перехваливать. Как минимум поддержать старания — очень грамотный и правильный шаг. Ученик закончил текст, на это уже немногие способны.

К этому же пункту относится еще одно важное правило: обязательно начинать разбор с хороших сторон текста, а потом переходить к плохим. Это создаст положительный настрой всей беседы.

Можно начать с такой фразы: «Мне понравилось, как ты подошел к идее/отличный заголовок/интересная формулировка/здорово, что ты не забыл про структуру…, но тут также есть, что улучшить».

2. Не называть сочинение «плохим» или «хорошим»

Эти слова очень оценочны. У каждого преподавателя зачастую свое понимание плохого и хорошего, приемлемого и неприемлемого. К тому же их часто используют как оценку человека, а не его работы. Этого стоит избегать. Побережем детей — ярлыков на них навесят и за нас. Пусть качество текстов будет выражено в баллах.

3. Не использовать формулировку «мне не нравится» как аргумент

Ученик просит объяснить речевые ошибки в сочинении, а учитель говорит: «Мне не понравилось, это не звучит». Допустим ли такой ответ? Я считаю, что абсолютно нет. Что именно не понравилось? Как это исправить? Как этот ответ поможет мне писать лучше? В этом случае может возникнуть конфликт: подросток, скорее всего, не смолчит, а будет добиваться справедливости.

Одному из своих учеников на пробном итоговом сочинении я поставила «незачет» за К4, потому что его работа строилась на тезисе «В современном мире люди проводят все свое время в интернете, поэтому настоящая любовь невозможна». Мне понадобилось много усилий для того, чтобы доказать в работе нарушение причинно-следственной связи и побороть категоричность и скептицизм ученика, сохранив при этом диалог.

4. Объяснять каждое замечание и говорить, как исправить

Это замена предыдущему подходу к оцениванию сочинений. Здесь стоит взять на вооружение именно работу эксперта ЕГЭ, когда он считает: «Тут у тебя две речевых ошибки, тут грамматическая, а тут нет запятой» — и на основе такого анализа выставляет балл. Спокойный и последовательный разбор конкретных ошибок позволит:

- улучшить сам текст;

- показать ученику, где именно у него неправильно;

- дать рекомендацию по исправлению, чтобы в дальнейшем школьник в этом моменте не ошибался.

Одна из самых частых ошибок в сочинениях, которую бывает по-настоящему трудно объяснить, — нарушение лексической сочетаемости.

В этом случае я иду от простого примера к более сложному. Сначала спрашиваю, как мы называем несколько коров («стадо»), волков («стая»), пчел («рой») и предлагаю переставить эти наименования местами, что приводит к бессмыслице. Затем перехожу к парам глаголов «играть (роль)» — «иметь (значение)», которые часто путают. Если встретился действительно необычный случай, то вместе с учениками обращаюсь к Национальному корпусу русского языка.

5. Дать понять, что нет готового решения

Конечно, слова сами по себе не являются табу, но некоторые их них просто попадают «в не то место» и портят текст. Например, слишком много эпитетов или размышления, которые выходят за рамки темы будут просто неуместны в сочинении ЕГЭ или итоговом сочинении. Важно научить ребенка подстраиваться под формат той работы, которую ему нужно написать, и смотреть на свой текст со стороны, как эксперт или проверяющий.

ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ

11-й класс

ЕГЭ. часть С. Типичные ошибки

Здравствуйте, уважаемая редакция

Отправляя контрольную работу № 3 по одному из

курсов повышения квалификации при Издательском

доме «Первое сентября», я подумала: может быть, ее

содержание будет интересно и кому-то еще. ЕГЭ как

форма проведения итоговой аттестации для многих

коллег – новшество.

Не все представляют, какие работы пишут ученики

на экзамене, поскольку нет возможности их

посмотреть, значит, трудно грамотно организовать

подготовку к экзамену, работу над устранением

ошибок. Знаю это по себе. Страх и сомнения учителя

передаются ученикам. Только после обретения

кое-какого опыта по проверке сочинений (часть С

ЕГЭ) ощутила уверенность в том, что научить детей

прилично писать работы, соответствующие

требованиям ЕГЭ, не так уж и сложно. На мой взгляд

(а стаж работы по специальности у меня не

маленький – 23 года, накоплен кое-какой опыт

работы и в экспертной комиссии по проверке

бланков ответов № 2 ЕГЭ, и в конфликтной комиссии

– 5 лет), картина с ответами на задание части С на

самом деле удручающая.

За все время мне посчастливилось проверить

только одну (одну!) работу, за которую смогла с

удовольствием поставить максимальное

количество баллов, найдя лишь один речевой

недочет.

Поэтому посылаю вам анализ ошибок,

встретившихся в сочинениях. Буду рада, если моя

работа впоследствии поможет кому-то из ребят.

С уважением,

Е.В. ЮМИНОВА,

г. Ижевск

Статья опубликована при поддержке интернет-проекта EXAMER.RU — персонального онлайн курса подготовки к ЕГЭ. Даже если Вы уверены в своих силах и знаниях, дополнительная подготовка и тренинг наверняка будут не лишними, а уж если Вы знаете о своих недочетах и пробелах в отдельных темах и разделах – тем более. Возможности ресурса позволяют автоматически составить индивидуальный план подготовки к ЕГЭ, исходя из текущих знаний, динамики и целей учащегося. Например, если система определит, что особые затруднения вызывает задание 5 ЕГЭ по русскому языку, упор в тренинге будет сделан именно на эту проблемную точку. Не волнуйтесь, даже если до выпускных осталось совсем мало времени, EXAMER постарается помочь Вам наверстать упущенное.

Не теряйте драгоценное время, заходите на сайт examer.ru, находите пробелы в знаниях, устраняйте их и готовьтесь к ЕГЭ по персональному плану, не выходя из дома.

Этические, фактические,речевые,

грамматические, логические ошибки

в ученических работах 2007 года

Проанализировав работы, выполненные во время

ЕГЭ по русскому языку, нетрудно увидеть наиболее

характерные ошибки, недочеты. Если показать их

детям и коллегам, каждому учителю, работающему в

среднем и старшем звене, не составит труда

разработать систему упражнений, помогающую

учить писать сочинения, которые соответствовали

бы требованиям задания С ЕГЭ по русскому языку.

Важно ведь дать ребятам представление не только

о том, как нужно и можно писать, но и о том, как

писать нельзя. С этой целью и было проведено

небольшое исследование, результат которого

перед вами.

Среди проверенных мной в 2007 году работ

оказалось 60 сочинений по одному тексту (вариант

№ 230), именно они и были отобраны и

проанализированы на предмет содержания ошибок

различного вида. Это представляется

принципиально важным: выпускники во время

экзамена находились в одинаковых условиях,

работали с одним и тем же текстом, по нему

создавали свой собственный. Поскольку работы

анонимны, авторы, их место жительства, учебное

заведение эксперту неизвестны, при проверке и

анализе был исключен личный фактор. Вопреки

представлению, сложившемуся у коллег, не

знакомых с работой эксперта, узнать по почерку

произведение знакомого и любимого ученика во

время проверки нельзя.

Представляю вашему вниманию все ошибки,

обнаруженные мной в рассматриваемых работах. Это

тоже принципиально важно, поскольку дает

возможность оценить качество языкового и

речевого оформления сочинений, степень

распространенности и типичность той или иной

ошибки.

В приводимых отрывках из сочинений выпускников

сохранены авторские орфография и пунктуация, что

сделано намеренно (хотя и затрудняет восприятие),

может быть, кому-то из коллег будет полезно

увидеть, как много предстоит работать, чтобы

научить сегодняшних учеников писать достойные

сочинения. Год от года они беднее по

привлекаемому фоновому материалу, по способу

выражения мыслей, размышления становятся все

менее интересными, аргументация примитивнее

(очевидно, уже стал виден результат того, что

литература как предмет с отменой выпускного

сочинения утратила свою значимость: экзамена не

нужно бояться, можно не читать произведения,

включенные в программу).

Ошибки, допущенные детьми при выполнении

задания С, трудно классифицировать: они редко

встречаются «в чистом виде», обычно один недочет

влечет за собой целую вереницу других ошибок.

Приведу одну из работ (без изменений).

Сочинение ученика(цы) 11-го класса

«Одну из проблем, которую затрагивает автор –

это проблема нравственности. Она актуальна во

все времена. А именно любовь к живой природе,

эстетического отношения к ней. Ведь многие не

замечают этой красоты.

Но герой данного текста, повести – человек

способный оценить истинную красоту: “Боже, что я

увидел!”. Он испытывает восторг, его переполняют

чувства. “Впервые в жизни я с упоением наблюдал

за диковинным зрелищем”. Перед ним стоял выбор,

ведь целью его прихода в капустник было подбить

одного-двух зайцев. “Что делать? Что делать? –

думал я тогда. – Стрелять или не стрелять?” Он

не выстрелил, быть может просто не хотел нарушать

идиллию живой природы. Да, он не смог выполнить

свой долг, но ведь он увидел то, что обычно скрыто

от человеческого глаза, – тайную жизнь животного

мира.

Я поддерживаю позицию автора. Не так часто мы

можем полюбоваться прелестями природы и когда

это случается мы просто беЗсильны перед ней.

Текст написан в художественном стиле. Яркость и

экспрессивность ему придают

изобразительно-выразительные средства. Такие

как восклицательные предложения, например:

“Более, что я увидел”, а так же фразеологизм

“затаив дыхание”, метафора “пляшут зайцы”.

А простые безличные предложения и ряды

однородных членов предложения помогают читателю

представить картину происходящего».

В приведенном сочинении можно найти и

фактическую неточность, вызванную непониманием

текста, и неумение выразить свою мысль с помощью

грамотно построенного предложения, и такие

грамматические ошибки, как неправильное

цитирование, нарушение границ предложений,

неверное оформление ряда однородных членов,

отсутствие согласования между членами

предложения. Имеется ряд речевых недочетов:

использование разностилевой лексики,

неоправданные лексические повторы, нарушение

лексической сочетаемости. Легко обнаруживается

отсутствие логической связи как между абзацами,

так и между отдельными предложениями.

Такая картина, к сожалению, типична,

удручает, что в пределах даже одного

предложения порой содержится несколько

разных ошибок, вот почему при анализе работ

приходилось рассматривать неоднократно один и

тот же пример.

Проанализируем и покажем по отдельности

встретившиеся ошибки разных видов.

I. ЭТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Сочинения с нарушением этических норм, к

счастью, стали редкостью (видимо, помогло

введение критерия № 11, в прошлом картина была

более печальной). Из шестидесяти проверенных и

пересмотренных работ внимания заслуживает лишь

одна. Высказывания ученика своей

категоричностью и безапелляционным тоном

вызывают разные чувства, и недоумение, и улыбку,

но в большей степени, пожалуй, жалость, поскольку

демонстрируют не только низкий уровень культуры

экзаменуемого, неумение вести дискуссию,

ограниченность кругозора, но и весьма невысокий

уровень грамотности.

Они наполнены и фактическими ошибками, ведь их

авторы «не видят проблемы» в тексте

(следовательно, не признают их наличия). Приведу

текст подобной работы целиком:

«Прочитав текст, я не увидел никакой проблемы

в нем. Автор просто пересказал один день своей

жизни, при этом так ярко описал увиденное им, что

можно подумать он увидел НЛО. Для него (автора),

возможно, проблема была в том, что он не

подстрелил ни одного из этих зайцев, хотя шел в

капустник именно с этой целью. Ну неподстрелил и

неподстрелил, – ничего страшного в этом нет и

делать из этого проблему не стоит, тем более в

начале текста сказано, что автор далеко “не

охотник на зайцев”. Можно даже сказать, что он их

любит (в принципе, как и любое другое животное

(зверя). Даже его фамилия говорит сама за

себя – П.Зайцев.

Точка зрения автора вообще неясна (т.к. для меня

нет проблемы в тексте). Рассуждать над тем, что

правильно или неправильно поступил П.Зайцев

смешно. Это его дело. Тем более автор, по-видимому,

человек впечатлительный, раз его так тронул

пейзаж капустника, поля ржи и стайки зайцев.

Вобщем, текст, мягко говоря “ниочем”.

Согласиться или не согласиться с точкой зрения

автора я не могу, поскольку не вижу его точки

зрения (вернее, не вижу проблемы). Возможно, я ее

не понял совсем (возможно, но маловероятно)».

Как видим, главная ошибка выпускника,

повлекшая за собой остальные, заключается в том,

что он за «историей про зайцев» не заметил

проблемы отношения человека к миру природы, не

учел, что описанный факт – это лишь способ

пригласить читателя задуматься, как прекрасное в

мире природы, живущей своей, неведомой для

человека жизнью, заставляет настолько забыть о

практическом отношении к ней, что человек

любуется природой и не находит в себе сил и

желания вмешиваться в ее жизнь.

II. ФАКТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Как известно, фактические ошибки прежде всего

связаны с неправильным пониманием текста, с его

неверным прочтением или толкованием. Ученики,

видимо, обычно рассуждают следующим образом:

если рассказывается о зайцах (таким был один

экзаменационный текст), то автора, конечно же,

волновала тема «Охрана животных», значит, с

негодованием нужно писать о том, что численность

животных с каждым годом уменьшается, отдельные

виды исчезают с лица земли, нарушается пищевая

цепь и т.д. Именно об этом большая часть работ.

Поскольку персонаж имеет отца, посылающего его

проверить капустник, – значит,

повествователь – мальчик; он идет с ружьем,

чтобы подстрелить 1–2 зайцев, – следовательно,

нужно обличать молодое поколение, не

испытывающее жалости ко всему живому…

Фактические ошибки возникают по разным

причинам.

А. Ученик не способен правильно оценить

содержание текста и вычленить одну из основных

проблем. (Вообще не видят в тексте никакой

проблемы, к счастью, единицы; наверно,

срабатывает здравый смысл: если в задании

требуется сформулировать и прокомментировать

проблему – значит, она в нем должна быть).

Примеры.

1. Проблемой в данном рассказе явилось то,

что главный герой живя в лесу очень сильно любил

животных и ему было жаль убивать их. Он видел в

них своих друзей. Ему было интересно

наблюдать за ними, за их образом жизни. Но отец

главного героя может не понимал сына, может

просто хотел привить сыну охотничьи навыки. Но в

конце рассказа видно, что отец смирился с тем что

сын не может и не хочет убивать животных. Хотя они

и могли оставить отца и сына без запасов на зиму.

2. В данном отрывке представлена проблема

истребления животных. В современном мире это

одна из самых актуальных проблем. Но люди и «ума

приложить» не могут, насколько это губит наш

«живой мир».

3. Если в лесах Молого-Шекснинского междуречья

водится много зайцев, это не значит, что их надо

убивать. В одних лесах их много, а в других может и

вообще не быть. Если люди при малейшей

погрешности зверьков, будут убивать их, то милых,

пушистых, беззащитных зайцев просто напросто не

останется. Нельзя убивать животных, даже если

их очень много. Я считаю, что это и есть одна из

главных проблем, которую ставит автор.

4. Автор, сам того не осознавая, предстает

перед нами в образе браконьера. К счастью, от

его рук, в этом произведении, никто не пострадал.

5. Автор заставляет нас переместиться вместе с

ним в леса Молого-Шекснинского междуречья. С

помощью различных художественных оборотов он

пытается донести до нас всю глубину тихой

трагедии нашей природы. Из первого предложения

становится понятно, что речь идет о

постепенном вымирании диких животных (…водились

по большей части крупные звери.). П.Зайцев

помогает нам сравнить экологию настоящего и

описанного времени. Проблема вырубания лесов

приобретает массовый и стихийный характер.

6. Поздняя осень. Первый снег. Автор решает

сходить на охоту: подстрелить парочку зайцев.

Хотя он любит поохотиться на более крупного

зверя, все равно решает идти за зайцем: его

отец приметил их в одном месте довольно много.

7. Одной из главных проблем данного текста

является проблема уничтожения зайцами

капустных посевов в зимнее время. И как

человек пытается с этим бороться. Когда зимой

зайцам не чем питаться, они выходят из леса из-за

нужды, подвергая себя разного рода опасностям,

подходя близко к людям. А люди не думают о них,

беззащитных зверюшках. И могут сделать с ними

все, что угодно.

8. Что такое живая природа? Как к ней относятся

люди? Эти вопросы автор поднимает в тексте.

Б. Фактическая ошибка появляется и в том

случае, когда ученик не способен обнаружить и

грамотно сформулировать авторскую позицию.

Пример.

Авторская позиция текста ярко выражена в

следующем предложении: «Какая неведомая сила

расслабила меня – не знаю. Я не выстрелил».

В. Некоторым трудно сформулировать идею текста.

Дети не всегда осознают, что основная мысль – это

не вопрос, поставленный автором, а ответ на него.

Пример.

Но я думаю, что основная мысль этого

текста – вопрос, который автор задает сам себе

в девятом абзаце. «Стрелять или не

стрелять?» – спрашивал себя автор. И он не

выстрелил.

Г. Выпускники способны домыслить то, о чем в

тексте не упоминается, это неуместное проявление

фантазии тоже становится причиной появления

фактических ошибок.

Примеры.

1. Но мы не должны забывать, что мы часть природы,

что мы существуем лишь за счет природы. Мы должны

беречь ее, беречь еще потому, что она прекрасна. О

красоте природы и ее необычайности нам говорит

П.Зайцев. Он – типичный горожанин, любит охоту

на крупных зверей. Поэтому не всех животных он

считает достойными его ружья: зайцев, например,

автор называет мелким зверьем и говорит, что

у него не было пристрастия ходить на охоту за

зайцами.

2. На мой взгляд, автор неодобрительно

относится к охоте.

3. Зайцев понял всю красоту природы еще в

детстве. Это хорошо! Ведь любовь к живому

нужно прививать с малых лет.

Д. Фактические ошибки при анализе текста

возникают и в результате проявления учеником

излишней категоричности в заявлениях.

Примеры.

1. Мы, люди, живем только техническим прогрессом,

считаем, что главное в жизни – это ядерное

оружие, которое изобретено, или мобильный

телефон, который выполняет множество функций.

2. Автор в данном тексте соблюдал позицию живой

природы. Он пытался написать о том, что зайцы

красивые животные и ими надо любоваться а не

истреблять. И не важно, что они делают, люди

должны просто смотреть, не вмешиваться, а

вмешиваться только если с целью помощи.

3. Автор ставит нас на место мальчика с ружьем и

спрашивает «Что ты сделаешь на его месте?» Он

дает нам право выбора, а сам все-таки хочет чтобы

мы не стреляли.

4. Я солидарна с позицией автора. Природу нужно

охранять! Убить двух зайцев – это не беда. А если

каждый человек будет так думать?! Мы уничтожим

этих животных! Ведь не зря существует Красная

книга, в ней зарегистрировано более тысячи

исчезнувших видов и видов находящихся на грани

вымирания.

E. Фактические ошибки в фоновом материале тоже

могут быть разного происхождения.

а. Они возникают тогда, когда дети не

стремятся написать рассуждение о проблеме,

отраженной в предложенном тексте, а пытаются

механически выполнить условия, оговоренные в

части С: в сочинении должна быть авторская

позиция – отсюда пересказ; необходимы

собственные аргументы – значит, приводятся

примеры, соответствующие затронутой теме или

тому, чего, по мнению выпускника, от него ожидают;

учеников нисколько не смущает, что факты,

привлеченные в качестве доказательств, порой

плохо связаны с ходом размышлений или отражены в

искаженном виде.

Примеры.

1. Если каждый человек за всю жизнь подстрелит

хотя бы одного зайца, то они исчезнут с лица

земли. И будущие поколения будут лишены

возможности наблюдать за ними. Кроме того, зайцы

приносят много пользы.

2. Бескорыстное отношение к окружающему

тебя миру – вот к чему призывает автор.

Понимающие красоту – душевно богатые люди. Их

мы можем увидеть в лице Печорина. Он чувствует

каждый колосок, каждую травинку.

Или же герой произведения Арсеньева Дерсу

Узала, который замечает мельчайшую деталь

природы.

Я соглашусь с мнением автора, что надо любить

природу и беречь ее.

б. Неточное цитирование.

Примеры.

1. Осенняя пора,

Очей очарование!

(А.С. Пушкин)

2. «Не стреляйте в белых лебедей!» – гласит

народная пословица, с которой сложно не

согласиться.

в. Выпускники неверно определяют жанр, так

возникают фактические ошибки, в том числе и в

фоновом материале.

Примеры.

а) Но герой данного текста, повести – человек

способный оценить истинную красоту: «Боже, что я

увидел!».

б) В рассказе «Про дед Мазая и зайцев» автор

тоже затрагивает проблему спасения животных.

г. До сих пор встречается немало работ,

соответствующих требованиям, которые

предъявлялись к работам 2003–2005 годов. То есть

дети выискивают в тексте средства

выразительности, использованные автором, и

неправильно классифицируют их. Так, например, в

тексте были найдены диалектные слова:

«диковинное зрелище» (впрочем, в другой работе

можно прочесть утверждение, что «диковинное

зрелище» – разговорные слова, придающие

«живость тексту»), эпитеты «пляшут зайцы» (в

другой работе это сочетание отнесено к группе

фразеологизмов) и т.п.

Ж. Смысловая и терминологическая путаница

возникает при неумении разграничить понятия

«автор» и «повествователь, рассказчик».

Примеры.

1. В данном тексте П.Зайцев описывает события

случившиеся с ним глубокой осенью, когда отец

отправил его пугнуть зайцев, а заодно

подстрелить одного, или двух.

2. Автор данного текста правильно сделал, что

не убил зайцев.

Незнание типов речи и их особенностей ведет к

нарушению логики в рамках одного предложения:

Текст написанный в повествовательной форме,

форме рассуждения и описания, помогает

читателю погрузиться в него, стать действующим

лицом, стоящим за спиной героя.

III. РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ

Речевых недочетов в проверенных работах

большое количество. Сочинения с 1–2 ошибками –

необыкновенная удача, потому как крайне редки.

Речь большинства учеников, мягко говоря, не

развита, они мало читают, слишком редко видят и

слышат образцы грамотной литературной речи, не

имеют опыта написания сочинения требуемого

жанра (а количество часов литературы в учебной

сетке все уменьшается). В результате детям порой

трудно сформулировать собственную мысль. Ошибок

(самых разных: речевых, грамматических,

логических, стилистических) допущено столько,

что нередко высказывания кажутся лишенными

смысла. Судите сами, насколько несостоятельны

выбранные фразы.

1. Неумение членораздельно

сформулировать собственную мысль

Примеры.

1. Человеческое общество имеет свойство

возвышать себя над другими существами планеты.

2. Проблема главного героя – это любовь к

животным, это не проблема, а его достоинство,

которым не каждый человек может похвастаться.

3. В оригинале этот рассказ очень хорош и

поучителен. Действительно, нет ничего прекраснее

живой природы леса: наблюдать за животными или

просто бродить по бескрайним просторам

«зеленого царства».

4. Красоту данную нам природой мы должны видеть

глазами своими, а неглазами других людей, которые

видят и берегут эту красоту. Они понимают что эта

природная красота наше будущее, если мы будем ее

уничтожать, только останется лишь блеск серого

металла.

5. Мы смотрим на природное великолепие, а видим

проблему которая нам мешает.

6. Мне кажется, что в данном тексте решается

характерная проблема самого автора. Ведь цель

автора «пугнуть ружьем и подбить одного-двух», а

не любоваться происходящим в капустнике.

Увиденным, автор делится снами не только

восторгом и восхищением, но он как будто и

делится как поступать в подобных жизненных

ситуациях…

2. Повтор слов

Недостаточность словарного запаса приводит к

неоправданным лексическим повторам, тавтологии,

употреблению слов в несвойственных им значениях.

Примеры.

1. Он увидел, как зайцы в ночное время, когда

их никто не видит, жуют траву. Такое зрелище он

увидел в первый раз. Он даже забыл, зачем

пришел. Вспомнив, он взял ружье, но не смог

выстрелить, его расслабила какая-то неведомая

сила. – Повтор вызван малым запасом слов.

2. И когда вопрос заходит об их уничтожении

мы не можем не задуматься над вопросом

«стрелять или не стрелять». Именно такой вопрос

поставил автор перед главным героем рассказа.

3. Автор подсознательно сделал выбор не в пользу

оружия. Он говорит, что его расслабила

«неведомая сила». Это говорит о том, что в

душе он не охотник, а человек, глубоко любящий

природу.

4. Я считаю, что одной из проблем, раскрытой в

данном тексте, является проблема

взаимодействия человека с природой. Люди,

оберемененные заботами и проблемами

современной жизни, порой просто забывают о таких

вещах, как отдых на природе или выезд на дачу.

5. Автор в данном рассказе стремится, на мой

взгляд, сказать всем людям: «Любите природу,

оберегайте ее, защищайте».

Автор в свою очередь поддерживает главного

героя. Я тоже согласна с автором, ведь

природа – это наша «мать», которая нас и

кормит, и одевает, и защищает. (Еще и неуместно

использован соединительный союз тоже.)

6. Автор задел тему «Охрана живой природы»,

сказав, что «…ходить на охоту за зайцами у меня

почему-то пристрастия не было». Пожалуй, я с ним

согласен. Но он этим высказыванием упомянул

только мелкое зверье. На мой взгляд охранять

и беречь нужно не только мелких, но и крупных животных,

потому что многие животные уже занесены в

Красную книгу.

7. Любой человек должен стремиться

оставаться самим собой в любой ситуации,

уважая при этом интересы и ценности окружающих.

8. Но мы не должны забывать, что мы часть

природы, что мы существуем лишь за счет

природы. Мы должны беречь ее, беречь еще и

потому, что она прекрасна.

9. Однако автор считает, что живая природа

является не только средством удовлетворения

физических потребностей человека, но и средством

удовлетворения его духовных потребностей.

10. Рассказ написан настолько реалистично, что

читая его неосознанно начинаем представлять всю

картину происходящего. На миг оказываемся на

месте главного героя и начиняем ощущать

все те чувства, что ощущал главный герой.

11. За этой природной красотой наше с вами будущее,

и это будущее мы должны сохранить для нашего будущего

поколения.

12. Позиция автора мне полностью понятна, и я с

ней согласен. Потому что человек уничтожая,

что-нибудь прекрасное из-за своих корыстных

целей не видит этого. Из-за этой

слепоты человек перестал замечать красоту

которая его окружает.

13. Мальчик повернувшись увидел, но он сразу

не поверил что это зайцы он думал что это

привидения. Он забыл про свою цель он тут

же забыл. Он просто любовался живой

природой. Она была просто прелестна.

14. Он назвал это «диковинное зрелище». Этот

маленький мир, где кипит жизнь. Я навсегда

запомню этот текст про «пляшущих зайцев».

15. Узнав, что его сын ничего не сделал и

услышав рассказ сына, отец еще раз убедился в

том что сердце сына доброе и он может видеть

прекрасное.

16. В своем рассказе автор показывает всю

прелесть и красоту природы на примере зайцев,

просто зайцев. Именно зайцы открыли

главному герою все, о чем он раньше и не

подозревал.

3. Неточное словоупотребление

Примеры.

1. Ведь увидев бродячую собаку либо кошку на

улице, мы испытываем чувство презрения.

Нужно уметь переломить это чувство и, как бы это

ни звучало банально, сжалиться.

2. Если люди при малейшей погрешности

зверьков, будут убивать их, то милых, пушистых,

беззащитных зайцев просто-напросто не останется.

3. Необходимость «…подбить одного-двух» и противовесные

терзания по поводу невинности этих прекрасных

созданий. Позиция его остановилась

на понимании этих зверюшек.

4. Свою роль в добивании флоры и фауны играют

и браконьеры.

5. Зайцев задумывается над проблемой убийства

зверей: «Что делать? – думал я тогда. –

Стрелять или не стрелять?»

6. Придя на место, охотник долго ждал, и его уже

начало пробивать ко сну.

7. Увидев такое не каждый охотник выберет

такому зрелищу хлоднокровный точный выстрел.

8. Автор в данном тексте соблюдал позицию

живой природы.

9. Возможно я не прав в своих изречениях, но

я считаю, что мир должен стать немного добрее.

10. Наши сердца полны алчности от которой надо

избавиться. Если это сделать все вокруг

изменится и поменяет свою окраску.

11. Я считаю, что автор прочитанного текста

пытается донести до читателя свое отношение к